Avete mai pensato di coprire lo spazio tra Los Angeles e New York in soli tre minuti e mezzo? Più veloci di un proiettile scagliato da un cannone, di una meteora, persino di Thanos armato con il Guanto dell’Infinito (purché non usi il teletrasporto). Persino al giorno d’oggi, può lasciare basiti il pensiero che qualcosa di costruito dall’uomo sia riuscito in una simile impresa. Sto parlando, a scanso di equivoci, della sonda spaziale New Horizons, successivamente al suo volo di rendezvous con il pianeta Giove, attorno al quale ha orbitato brevemente per poterne sfruttare l’effetto gravitazionale come una fionda, e accelerare verso la sua destinazione finale. 58.536 Km/h: niente male, vero? E se vi dicessi che già nel remoto 1957, secondo la teoria di uno scienziato statunitense, questo supposto “record” era già stato battuto con una rapidità di spostamento di quasi cinque volte superiore? Già: 240.000 Km/h. Sei volte la velocità di fuga della Terra, nonché abbastanza per lasciare in meno di un anno, almeno ipoteticamente, i confini più remoti del Sistema Solare. Il fatto poi che una simile cifra sia stata raggiunta, invece che attraverso mesi di attente manovre, in un singolo istante, abbastanza breve da sfuggire alla cattura da parte di una telecamera in grado di scattare un frame al millisecondo, e per di più in condizioni di attrito indotto dall’atmosfera terrestre, lascia quanto meno un indizio su ciò di cui stiamo, realmente, parlando.

“Adesso sono diventato Morte, il distruttore dei mondi. Suppongo lo pensammo tutti, in un modo o nell’altro.” È la famosa frase pronunciata da Robert Oppenheimer, fisico statunitense, ricordando nel 1965 il completamento del progetto Manhattan quasi 20 anni prima di quella data. Con un riferimento colto al poema indiano Mahābhārata, nella frase pronunciata dal dio supremo Vishnu. Ma anche un potente sottinteso, che in molti all’epoca non furono capaci di cogliere immediatamente: poiché la trimurti, composta dagli Esseri Superiori che fermano e fanno ripartire la Ruota del Tempo, e al tempo stesso distruzione e creazione, annichilimento ed estasi per l’intera umanità. Aveva ormai raggiunto il culmine, proprio in quegli anni, la cosiddetta epoca nucleare. Scienza e tecnologia, spinte innanzi da una guerra che aveva avuto lo stesso ruolo della gravità di Giove, sembravano lanciate a ritmo sostenuto verso un’inusitato e inimmaginabile futuro. Grazie soprattutto al potere dell’atomo, questa energia che tutti, in precedenza, avevano concepito unicamente come un’arma di distruzione. Ma torniamo ora indietro fino al 1957. Gli Stati Uniti, preoccupati per i primi successi conseguiti in campo nucleare dal nemico russo, incrementano in maniera esponenziale i loro test: testate per missili tattici, proiettili d’artiglieria, armi personali, bombe di profondità… Sembrava quasi che nessun’arma, per quanto insignificante, potesse fare a meno di contenere almeno un grammo di quella sostanza magica, l’eccezionale plutonio. Ma non tutti i test potevano essere effettuati in isole remote dell’Oceano Pacifico: che dire, ad esempio, dell’effetto psicologico e delle radiazioni su un esercito pronto al combattimento? E a che distanza sarebbero risultati letali i detriti scagliati dall’esplosione di un ordigno atomico? Per trovare risposta a queste, ed altrettanto pregne domande, il dipartimento responsabile decretò che dovesse tenersi la più lunga serie di esperimenti all’interno dei confini del paese, il più possibile lontano da qualsivoglia forma di civiltà, purché fosse mantenuta la praticità logistica di un sistema stradale già funzionante. Fu quindi allestito il sito di test del deserto del Nevada, circa 105 Km a nordovest della città di Las Vegas.

C’è una famosa sequenza video, connessa direttamente a quella che avrebbe ricevuto il nome di Operazione Plumbbob, spesso mostrata nelle antologie del settore e le analisi storiografiche dell’intera faccenda. Cinque uomini, più un altro fuori dall’inquadratura intento a reggere la telecamera, formano un capannello in mezzo a uno spazio scarno, guardando in alto e schermandosi dal Sole con le proprie mani. Vicino a loro campeggia un cartello recante la scritta: “Ground Zero. Popolazione: 5” D’un tratto, l’inquadratura cambia per mostrare due Jet Scorpion F-89, aerei da guerra che svaniscono in un lampo. Il cielo vuoto, quindi, si colora di un lampo di luce, che in breve si trasforma in una palla di fuoco. Si tratta dell’esplosione di una bomba nucleare, fatta esplodere a un’altitudine di circa 5 chilometri e mezzo. La ragione di un simile stunt pubblicitario, successivamente trasmesso in tutte le principali tv del paese, fu presto chiaro: si voleva mostrare alla popolazione che anche in caso di guerra termonucleare globale, non ci sarebbe stato pericolo per chi si trovava lontano dagli obiettivi di Esercito, Aviazione e Marina. Molti anni dopo, ciascuno dei cinque ufficiali coinvolti nella sequenza (ma non il cameraman, di origini giapponesi) sarebbero morti di cancro. Non fu mai possibile confermarne la ragione. Ma le preoccupazioni per gli scienziati che lavoravano al progetto destinato a durare mesi, ben presto, si spostarono verso un altro aspetto dell’intera faccenda…

bombe

La lunga guerra del bombardiere britannico triangolare

Era esattamente l’ultimo giorno di aprile del 1982, quando l’isola vulcanica di Ascensione, nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, si svegliò al rombo di una vera e propria carovana aerea, la più impressionante fila di aerei che sarebbe mai decollata dal suo piccolo aeroporto militare, costruito dagli americani come punto d’appoggio per la traversata e poi lasciato in eredità agli inglesi, possessori indiscussi di questo, ed innumerevoli altri territori remoti. Luoghi come l’arcipelago delle isole Falklands a largo dell’Argentina, almeno finché il generale Leopoldo Gualtieri, l’allora presidente di quel paese, non aveva deciso all’inizio del mese di “invaderle” e dichiararle nuovamente parte della sua potestà, in una mossa decisamente poco diplomatica destinata ad essere definita da molti dei suoi successori, per usare un eufemismo, un potenziale passo falso. Così che la risposta delle forze armate di Sua Maestà, assai prevedibilmente, non tardò a farsi sentire, dando origine ad uno dei conflitti più squilibrati, risolutivi e chiari dell’intera storia moderna. Una guerra costata “soltanto” 907 vittime, la cui rapida risoluzione, secondo gli storici nazionali, fu anche il merito di una singola ed ambiziosa follia, una di quelle strane iniziative tattiche, tanto caratteristiche del paese di Robin Hood e King Arthur, che avrebbero in seguito ispirato scene come la distruzione della Morte Nera nel fenomeno su pellicola di Star Wars. Stiamo parlando, in altri termini, del bombardamento più a lungo raggio della storia fino a quel momento, condotto per di più da una coppia di velivoli che all’epoca avevano quasi trent’anni, essendo stati concepiti all’epoca per una specifica missione e soltanto quella: decollare senza preavviso, superare l’antiaerea sovietica volando ad alta quota e sganciare una o più bombe atomiche sulle principale città del blocco orientale. Il che avrebbe richiesto, per dare spazio alla matematica, un’autonomia inferiore ai 4.000 Km, contro i 12.600 che distava l’isola di Ascensione dall’aeroporto di Stanley nella zona militare di Buenos Aires, unico luogo nel paese sudamericano da cui potessero decollare i moderni intercettori Dassault Mirage III. A meno che a qualcuno, mediante l’impiego di bombe rigorosamente convenzionali, non venisse in mente di sorvolare quell’obiettivo, e senza alcun margine d’errore praticare un gran buco proprio al centro della pista principale. Ma chi avesse alzato lo sguardo al cielo, quel giorno, sarebbe stato preso in contropiede: in mezzo a una flotta composta per lo più da 11 aerocisterne Handley Page Victor, dalla riconoscibile prua tondeggiante, figuravano due strani velivoli dalla forma inusitata, il cui rombo in fase di decollo riusciva ad emergere persino da un tale frastuono. Raggiunta la fine della pista, quindi, i poderosi motori salirono fino al massimo dei loro giri. Chi avesse ascoltato senza le conoscenze di contesto un simile grido beluino, probabilmente, avrebbe pensato che la vecchia montagna si era risvegliata, preparandosi alla colata di lava destinata a fare il suo ingresso dalla porta principale di casa.

Una caratteristica ricorrente dei macchinari bellici inglesi, volendo trovare un filo conduttore attraverso le epoche, è la loro tendenza ad assumere un aspetto altamente riconoscibile e distintivo, persino per le mansioni di tipo ordinario. A partire dai carri armati delle origini, dalla caratteristica forma romboidale, evolutisi all’epoca della seconda guerra mondiale nel Churchill, dal design inconfondibile piatto, largo e rettangolare. Per non parlare, poi, della linea elegante degli splendidi Supermarine Spitfire, aerei al tempo stesso leggiadri e “cattivi”, le cui ali dal profilo a petalo bastano ancora oggi ad emozionare gli appassionati di aeromodellismo e storia dell’aviazione. C’è stato tuttavia un caso, una singola, rinomata contingenza, in cui l’aspetto esteriore di un velivolo sembrò esulare completamente dalle aspettative di contesto, sfociando in un micidiale bombardiere dell’epoca della guerra fredda, non meno improbabile, dal punto di vista della sua forma e potenzialità, dell’aereo di Wonder Woman o degli X-Men. Ben pochi in effetti, posando per la prima volta lo sguardo sulle forme geometriche di una simile meraviglia dei cieli, tendono a collocarlo realisticamente al principio degli anni ’50, epoca del suo primo volo, associandone istintivamente l’aspetto al B-2 (l’ala volante) o gli altri aerei ben più recenti della divisione progetti segreti Skunk Works della Lockheed Martin statunitense. Ma il Vulcan, come chiaramente esemplificato dal suo nome completo, è in realtà frutto dell’ingegno puramente britannico della Avro, una fra le prime compagnie al mondo operative nella storia dell’aviazione. Mentre ogni sua più insolita caratteristica, lungi dall’essere il frutto di una semplice ricerca di sterile differenziazione, è una conclusione a cui si giunse per gradi, guidati dalla lanterna della pura e semplice necessità. Ciò di cui stiamo parlando, in effetti, fu il frutto di un lungo periodo di studio e progettazione…

Bombe rimbalzanti? La più folle missione nella storia della RAF

La scena, risalente al 2011, è di quelle in grado di sollevare non pochi interrogativi. Mostra un Douglas DC-4, vecchio aereo passeggeri con fino a 54 posti a bordo, che vola a bassissima quota sfruttando la spinta dei suoi quattro motori a pistoni, sopra uno specchio d’acqua per lo più desolato. Tranne che per la costruzione, apparentemente del tutto inutile, di una piccola diga di mattoni, costruita in prossimità della riva con metodi piuttosto approssimativi. Una questione che, di certo, appare evidente quando si prende atto del suo scopo effettivo: saltare in aria, nel corso della più singolare ricostruzione storica da mostrare sulle TV di almeno 10 paesi. Così nel giro di pochi secondi, il pilota dell’aereo, facente parte di una compagnia a conduzione familiare canadese, la Buffalo Airways, tira con decisione la leva di rilascio, sganciando quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un comune barile metallico, di quelli usati per conservare o spedire liquidi infiammabili di vario tipo. Se non che, all’impatto dell’acqua che dovrebbe vederlo accartocciarsi su se stesso e affondare senza un attimo di esitazione, l’oggetto alza invece un significativo pennacchio d’acqua, mentre si realizza l’effettiva inversione della forza di gravità (e le aspettative del caso) vedendolo tornare momentaneamente verso la carlinga di provenienza. E poi di nuovo in basso, per un secondo, terzo e quarto rimbalzo. Così facendo l’oggetto raggiunge, come da programma, il tratto di muratura semi-sommerso in acqua, quindi affonda ed esplode. Pur non avendo modo di vederla, in questo breve spezzone divulgativo, quasi si riesce a percepire l’atmosfera di trionfo e soddisfazione di ogni parte coinvolta nel portare a termine questo singolare obiettivo. Ma cosa dovrebbe rappresentare, esattamente, quello che abbiamo appena visto?

Bisognerebbe chiederlo, tanto per cominciare, a Hugh Hunt, professore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Cambridge, reduce di svariati mesi trascorsi a lanciare palle da cricket usando un cannone apposito sulla superficie di una piscina a cielo aperto. Non tanto per l’insorgere di un senso di noia esistenziale (o per lo meno, non soltanto a causa di quello) bensì con lo scopo di determinare quale tipo di considerazioni, fisiche e scientifiche, siano state alla base di uno dei momenti più strani del secolo trascorso, il bombardamento britannico delle dighe nella regione della Ruhr, nella Germania occidentale all’apice della seconda guerra mondiale, nella primavera del 1943. Un momento frutto di un’epoca disperata, che condusse alla rovina un’intero villaggio e portò a una perdita ingente di vite umane. Ma fu anche un trionfo dell’ingegno e dell’ottimismo umano, per lo meno nell’opinione di molti patrioti inglesi, assolutamente degno di essere celebrato. Si tratta di un’idea indissolubilmente associata ad una specifica figura, benché siano stati in molti a renderla possibile, il cui nome era Barnes Wallis. L’ingegnere che all’epoca lavorava per la Vickers-Armstrongs, compagnia produttrice di aeromobili, e che nel 1942 pubblicò uno studio, intitolato “Bomba sferica – il siluro di superficie” che si premurò d’inviare a molte figure del comando strategico ed uomini politici della sua era. Si trattava, essenzialmente, di un metodo innovativo per affondare una nave al sicuro nel porto, il cui scafo era protetto da una delle soluzioni difensive più efficaci dell’epoca, la rete anti-siluri. Una barriera, sostanzialmente invalicabile, in grado di vanificare il passaggio di qualsiasi ordigno sottomarino. Come nel caso della celebre e temutissima Tirpitz, la nave gemella della Bismarck, che ormai da molti mesi si trovava di stanza in un fiordo sostanzialmente inattaccabile, inibendo con la sua semplice presenza le operazioni alleate nell’intera area del Baltico e del Mare del Nord. Si trattava, in poche parole, dell’elaborazione moderna di un metodo usato a suo tempo da Maometto II il Conquistatore, durante il blocco navale dello Stretto del Bosforo nel 1451, quando la sua fortezza costruita sul pelo dell’acqua Rumelihisarı riuscì ad affondare le navi dell’Impero Bizantino facendo rimbalzare le palle di cannone sulla superficie stessa del mare. Come sassi piatti lanciati dalla mano di un bambino in un ambito lacustre, sollevandosi dall’elemento idrico, per aumentare il proprio raggio e saltare, letteralmente, al di sopra di qualsiasi ipotetico ostacolo sottomarino. Naturalmente, un approccio tanto innovativo ed anacronistico al metodo di affondare una grande corazzata non tardò a trovare i suoi detrattori, tra cui il più celebre, il comandante in capo Arthur Harris delle operazioni di bombardamento, non esitò a definirla “una ridicola fantasia”.

Se non che figure più in alto nella catena di comando dello Stato Maggiore inglese accudivano, almeno dal 1938 in caso di dichiarazioni future di guerra, un piano considerato irrealizzabile contro la Germania, che tuttavia avrebbe assestato un colpo estremamente importante alla capacità industriale e il morale di un nemico che fin’ora, aveva avuto fin troppo ragione a considerarsi invincibile. Il nome che tale impresa avrebbe poi assunto in corso di realizzazione: Operazione Chastise. E non c’era niente, all’apparenza, che potesse renderla possibile più delle bizzarre bombe sferiche progettate dall’ingegnere aeronautico ed inventore di Ripley, nel Derbyshire…

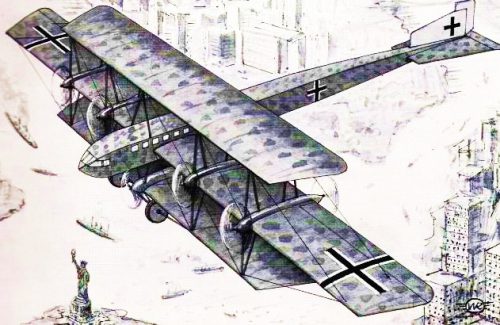

Il triplano che avrebbe condannato New York

Era la primavera del 1919, quando i due funzionari della Commissione Inter-Alleata di Controllo Aeronautico si incontrarono alla stazione di Colonia, dove un piccolo gruppo di militari, principalmente francesi ed inglesi, si trovavano appositamente per accompagnarli nel loro giro d’ispezione. La barriera linguistica, fortunatamente, non sarebbe stata un problema: Verna Daviau aveva vissuto, durante gli anni della sua adolescenza, in America con suo padre, ambasciatore della Terza Repubblica che aveva lavorato a margine della Triplice intesa, prima di essere inviato a curare gli accordi economici pre-bellici con la nascente potenza economica al di là dell’Atlantico. Anche per questo, lei era stata scelta quel giorno per accompagnare Albert Stephenson, SPC Master Sergeant della delegazione statunitense, durante il suo giro d’ispezione delle fabbriche Mannersmann AG, secondo quanto definito dai precisi termini del trattato di Versailles. Tutte le catene di montaggio sarebbero state smantellate. Alla Germania non sarebbe rimasta alcuna possibilità di costruire aerei militari. “Hello sir, pleased to make your acquaintance.” Fece lei, il tailleur blu cielo dello stesso colore del suo cappello, recante una spilla con la bandiera del suo paese. Lui compunto in divisa militare, le spalline splendenti sotto la luce dei finestroni, rispose con forte accento: “Mademoiselle, possiamo parlare la vostra lingua. Sono un grande fan di Victor Hugo.” Il ghiaccio, cos’era? Un sottile strato già infranto da circostanze professionali così importanti, eppure semplici da trasformare in un’occasione di scambio culturale. E l’automobile a bordo strada, una Vauxhall D-Type 25 cavalli, era già pronta ad accoglierli ed accompagnarli nel quartiere di Köln Westhoven. “Si rende conto, signor Stephenson? Fino a pochi mesi fa, auto come queste venivano utilizzate per spostare i più alti ufficiali in grado dell’Impero. Gli stessi gran duchi di Prussia ne guidavano una. Finché la battaglia di Cambrai non ha cambiato tutto, ora non è un veicolo come gli altri.” Il sergente americano annuì con enfasi, raccontando alla sua collega d’oltreoceano della Ford Model A, il primo veicolo per il popolo, e di come in America, molto presto, tutti avrebbero avuto l’opportunità di mettersi al volante. Lei tacque, pensierosa. Ben presto raggiunsero gli argini del Reno, oltre il distretto di Rodenkirchen. “Guardi alla sua destra, Ms. Daviau, quella doppia guglia appartiene alla cattedrale della città!” Oltrepassato l’omonimo ponte, quindi, si trovarono nell’area industriale della città. Questa intera missione, in realtà, era il prodotto di una soffiata di un’attaché della marina militare svedese a Berlino, il comandante Lindström, che al termine della guerra era emigrato in Inghilterra con l’assistenza del Secret Service Bureau. Raccontando agli agenti stranieri, in quell’occasione, della volta in cui aveva incontrato un brillante ingegnere finlandese di nome Villehad Henrik Forssman, che si era vantato con lui di un progetto apparentemente molto importante: la costruzione di un bombardiere, diverso da qualsiasi altro mai concepito nel primo ventennio del secolo dell’aviazione. Le fabbriche della grande cooperativa, ufficialmente impegnata nella costruzione di tubi d’acciaio, iniziarono a profilarsi più avanti sulla strada, non più asfaltata. Tra le vibrazioni dell’ammortizzatore a balestra, già la Daviau intravedeva della forme all’interno del grande portone spalancato, con soldati delle forze d’occupazione ai lati, pronti a farli passare secondo i precisi ordini ricevuti. L’autista parcheggiò l’auto a lato, mentre già i due rappresentanti di commissione iniziavano il loro ingresso nella scena. Ad accoglierli oltre la porta, tuttavia, una forma inaspettata: era una colossale ruota di legno, dal diametro di 2 metri e mezzo. “Se non fosse impossibile, l’avrei vista bene sul cavallo di Troia.” Ironizzò lei. Ma Stephenson era serissimo: “Nulla di tanto remoto nel tempo, mademoiselle. Quella…Cosa, appartiene a un aereo.” D’un tratto, l’atmosfera cambiò totalmente. La portata di quello che stavano vedendo coi loro occhi, gradualmente, penetrò nella coscienza di lui e lei.