All’alba della vuota consuetudine, in mezzo alla foschia di un grigio tenue tendente al rosa, le dune si estendevano in un susseguirsi di gibbose preminenze paesaggistiche da sempre prive di un appellativo. Lo sguardo al timido risveglio, in mezzo al freddo che attanaglia, scorge allora una sporgente forma discoidale; cupa, insolita creatura segmentata, le zampe estese a sollevarsi controvento, le mandibole del tutto aperte come fossero una pinza. Difficile capirne le precise proporzioni, vista la collocazione nel surreale nulla delle circostanze avite. Per qualche tempo immobile, il protagonista solitario sembra suggere un qualcosa d’inusitato. Gradualmente, inesorabilmente, il sole sorge sopra l’arido paesaggio e sembra ciò costituire il primo annuncio di un segnale duraturo. Come un masso rotolante, la creatura di colore nero balza rapida in avanti, giù per la discesa del sabbioso declivio. In un attimo sparisce, quindi ricompare. Poi si allinea all’orizzonte, brevemente, prima di ridurre la sua sagoma fino alla virtuale invisibilità per l’occhio dell’osservatore umano. Dopo tutto e nonostante tale propensione alla rapidità inerente, quello scarabeo era un essere dalle proporzioni contenute. 10-15 mm al massimo, ma non per importanza: Onymacris plana, dal latino: zampe-lunghe appiattito.

Convergenza di caratteristiche, quanto fin qui descritto, tale da attirare l’attenzione di generazioni di studiosi interessati al suo stile di vita particolare. Ciò in funzione dell’ambiente, soprattutto, in cui egli prospera e si riproduce, niente meno che uno dei luoghi più inavvicinabili e letali di questo mondo. Namib è il nome del deserto dell’omonimo paese, sulla costa occidentale d’Africa attraversata dal Tropico del Capricorno, dove cadono in media circa 20 mm di pioggia nel corso di un’intero anno. E la temperatura media a mezzogiorno può aggirarsi attorno ai 40 gradi. Nel momento esatto, per intenderci, in cui l’essere citato è maggiormente attivo correndo in cerca di detriti commestibili portati via dal vento, alla velocità possibile di 0,9-1,2 metri al secondo, pari al ritmo di una camminata umana. Ovvero 40 lunghezze corporee, il che vorrebbe dire che se rapportata alle nostre proporzioni, agevolmente corrisponderebbe a 245 Km/h circa. Immaginate allora una creatura che si sforzi per raggiungere l’equivalenza di un’odierna auto sportiva. O anche l’auto sportiva stessa, mandata a quel regime sostenuto sotto il solleone di un simile ambiente assassino. Quanto potrebbe sopravvivere una simile presenza, prima del sopraggiungere del surriscaldamento finale? La risposta che è anche troppo chiara in tali casi teorici, è d’altronde capovolta per quanto concerne lo scarabeo. Che corre a oltranza e non accenna in alcun caso a fermarsi, quasi volesse seminare lungo il suo tragitto l’ombra implacabile della morte stessa. Un’impressione che consente di approcciarsi da un vettore insolito alla verità, come sapevano istintivamente gli scienziati già dagli anni ’80, quando studi preliminari dimostrarono mediante un termometro aghiforme come il calore accumulato dall’insetto non fosse superiore successivamente al completamento di un lungo tragitto disegnato a ritmi rapidi, in mezzo alle sabbie inospitali del suo luogo naturale di appartenenza. Ancorché nessuno avesse mai pensato, prima dell’ultimo anno appena trascorso, di poter riuscire a misurare i gradi del piccolo animale MENTRE era intento a correre tra la cima di una duna ed un’altra…

animali

Da legnetti o semplici pneumatici, le creature della mente che si posano sotto il cielo del Nord Europa

Camminando lievemente ad Orebro, in Svezia è possibile trovarsi entro i confini di una piazza circondata da betulle dove il traffico è interdetto alle automobili nella sua parte centrale. Laddove tale spazio, un tempo usato come luogo di parcheggio, è oggi dominato da una forma di 3,5 metri in grado di evocare il tipo di emozione che deriva dalla presa di coscienza di una circostanza irreale. Nero essere monumentale, composito, bizzarro e suggestivo, l’anatide dell’artista finlandese di origini estoni Villu Jaanisoo riesce a capovolgere le implicite connotazioni di una distopia. Strati e strati di pneumatici compongono il suo corpo, simboli ormai inerti dell’inquinamento che da tempo domina questo pianeta. Oggetti che permangono in eterno nell’ambiente, oppure se bruciati, sublimano se stessi nel veleno che corrobora e avvicina l’ora dell’apocalisse finale. Eppure allegra e in qualche modo irreverente, la statua allude nelle sue forme ed aspetto al tipico giocattolo della vasca da bagno, uccello in gomma galleggiante che comunica con le regioni della nostra infanzia. In una convergenza suggestiva di allegoria e utilitarismo, inteso come arte del riciclo di ciò che non è utile ed invero, forse non lo è stato mai. Amato fin da subito dal grande pubblico europeo, un po’ come la torre Eiffel di Parigi, l’anatroccolo chiamato in modo molto semplice “Rubber Duck” fu realizzato e trasportato in tour per tutta la Scandinavia nel corso dell’anno 2003. Ma al concludersi di tale evento, cedendo alle richieste dei suoi fan svedesi, l’autore decise di crearne un secondo. Da piazzare in pianta stabile tra questa convergenza di sentieri urbani.

Un vezzo del tipo frequentemente perseguito e soddisfatto dal suo autore, famoso per le installazioni monumentali ed il particolare rapporto che risulta in grado di instaurare con materiali atipici trasformati nell’equivalenza ben visibile di atomi sottoposti ad un processo di aggregazione. O strati modulari, soltanto in apparenza disordinati, che compongono armoniose e inconfondibili figure. Ciò a partire, per quanto sia possibile ricostruire un repertorio sulla base delle informazioni reperibili online, dai suoi contributi risalenti agli anni ’90 per il parco scultoreo di Pirkkala, concepiti primariamente in metallo come il personaggio antropomorfo in ghisa del celebre Homo Birkkalensis. Per poi disegnare una famosa traiettoria, che l’avrebbe accompagnato gradualmente attraverso alcune delle manifestazioni più durevoli della materia. Di cui gli pneumatici chiaramente possono costituire, dal punto di vista prettamente quantitativo, uno dei periodi maggiormente iconici e duraturi…

Annaspa ma non cede: riemerge da paludi thailandesi lo strano gatto dal cranio lutrino

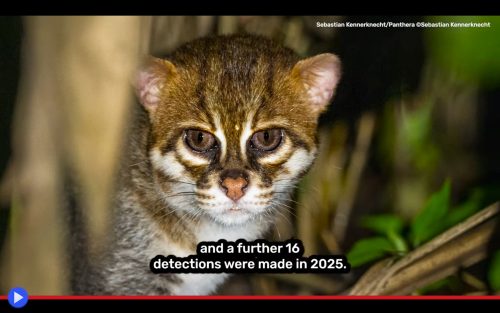

Nella progressione evolutiva delle specie si è da tempo giunti ad identificare gli inerenti vantaggi che derivano dall’aumento, o riduzione in termini di dimensione di una determinata varietà animale. Così come al concludersi del predominio d’imponenti dinosauri antecedenti alla creazione degli odierni ecosistemi, piccoli e scattanti mammiferi, agili volatili e rettili compatti giunsero ad assumere una posizione di preminenza, in epoche ulteriori i fenotipi trasmessi lungo il corso delle successive generazioni posero le basi per l’odierno panorama delle prede e dei predatori. Fino al caso trasversale dei grandi felini africani, asiatici e sudamericani, belve imponenti la cui sopravvivenza è il frutto della stabilizzazione di complesse, quanto sfaccettate concatenazioni trofiche dai plurimi livelli interconnessi tra loro. Tutt’altra storia quella dei loro cugini più piccoli, prendendo a particolare esempio il nostro già discusso genere dei Prionailurus, felini asiatici dalla dimensione e caratteristiche basilare non così lontane da quelle del ben noto gatto domestico ormai diffuso in ogni continente abitato dagli umani. Il che non toglie come all’interno di questo gruppo tassonomico notevolmente diversificato, possano esistere creature la cui sopravvivenza ulteriore resti fortemente interconnessa alle vicissitudine di quegli stessi fattori di contesto, che nel corso dei secoli e millenni hanno determinato il fato ultimo d’innumerevoli creature non più viventi. Uno di questi, senza dubbio, è il P. planiceps ovvero [gatto] dalla testa piatta la cui prerogativa di maggior rilievo, come nel caso del parente prossimo nonché co-abitante dello stesso habitat, P. viverrinus o gatto pescatore (vedi precedente articolo) risulta essere la propensione di abitare e trarre sostentamento dalle acque dei fiumi, laghi ed acquitrini. Così smentendo in modo pratico e inerente la ben nota diffidenza dei felini nei confronti del quarto elemento, stereotipo in realtà creato sulla base dei pochi vantaggi che potrebbero venire, alla maggior parte di queste creature, dal cercare potenziali vittime dei propri artigli sotto il pelo di un ambiente dispendioso in termini energetici, all’interno di una nicchia ancor più fortemente competitiva. Ciò a meno, s’intende, di adattamenti specifici a tale possibile stile di vita frutto di atipiche e non facilmente ripetibili condizioni latenti, del tipo incontrato per l’appunto da queste due specie nei loro condivisi paesi d’appartenenza: le umide foreste pluviali di Malesia, Sumatra, Borneo e Thailandia. Con un fondamentale distinguo in merito alle rispettive sfere, principalmente rintracciabile in approcci contrapposti per quanto concerne le strategie d’adattamento. Laddove il pescatore infatti mostra le ben collaudate propensioni di un cacciatore il cui comportamento è strategicamente predisposto a spingersi oltre le rive ed immergersi talvolta per cercare l’occasionale pesce o crostaceo, il suo cugino dalla testa piatta si è adattato lungo i secoli trascorsi a trarre da quel gesto il suo principale sostentamento. Il che ha portato a modifiche importanti della sua struttura fisica, a partire dalla singolare forma della testa da cui prende il nome…

Il seme sotterraneo del melone che vegeta in attesa del più sensibile tra i nasi africani

Tra i recessi del terreno semi-arido agli estremi margini della savana, presso la Namibia, lo Zimbabwe, il Sudafrica, una pianta in mezzo a molte altre aveva lungamente suscitato la perplessità degli scienziati: la zucchetta per la prima volta descritta nel 1927 con il nome Cucucumis humifructus, inserita per la superficiale somiglianza del suo frutto nello stesso genere del cantalupo, il tipico melone dei nostri pranzi d’estate. Ma mai coltivato e virtualmente impossibile da coltivare, causa il singolare comportamento botanico che caratterizza una tale specie, per così dire… Sepolta. Con l’approccio morfologico di un rampicante, quasi sempre privo di un punto d’appoggio, la piantina cresce dunque in parallelo al suolo, rapida e piena d’intento. Fino alla necessaria costituzione del peduncolo a forma di freccia, che istantaneamente inizia a spingere in maniera perpendicolare verso il basso. E fin qui niente di strano, almeno in linea di principio. Benché rara, la fruttificazione occulta è una legittima soluzione evolutiva, usata per esempio dalle arachidi per mantenere i propri semi al sicuro dalle fluttuazioni climatiche e lo sguardo indiscreto dei predatori. Eppure a seguito di un mero studio coscienzioso, a circa cento anni dalla data odierna già i naturalisti giunsero a notare la sostanziale anomalia di fondo. Giacché l’humifructus, diversamente dai 4-5 centimetri scavati in condizioni ottimali dall’Arachis hypogaea, aveva la tendenza a spingersi a profondità di fino a sei volte tanto. Semplicemente troppi perché la pianta risultante dal processo riproduttivo monoico (un solo individuo, fiori di entrambi i sessi) potesse aspirare a sopravvivere fino alla gloriosa emersione, a questo punto comparabile alla mano stereotipica che sbuca con un trillo roboante, nei film sui morti redivivi che tornano a camminare sulla Terra. E ciò senza entrare neppure nel merito della quantità di energia inerentemente maggiore che occorre per spezzare ed aprire letteralmente un peponide, la categorie di bacche sovradimensionate dalla dura scorza cui appartiene per l’appunto il melone. Dopo un primo periodo di smarrimento, fu perciò a partire dagli anni ’60 e per il tramite di ecologi del calibro di J. H. Grobler e Richard Cowling, che si pensò per la prima volta a volgere lo sguardo in direzione del sapere popolare degli indigeni all’interno di quel vasto areale di appartenenza. Tra i quali vigeva l’usanza, fin da tempo immemore, di definire tale frutto con l’appellativo nelle rispettive lingue di “Melone del maiale di terra/aardvark.” Il caratteristico formichiere notturno dal lungo naso serpentino, le orecchie da coniglio, il corpo tozzo e le unghie straordinariamente sviluppate. Una creatura equipaggiata in modo pratico dalla natura, in altri termini, per scavare al di sotto della nuda superficie della fertile torba equatoriale…