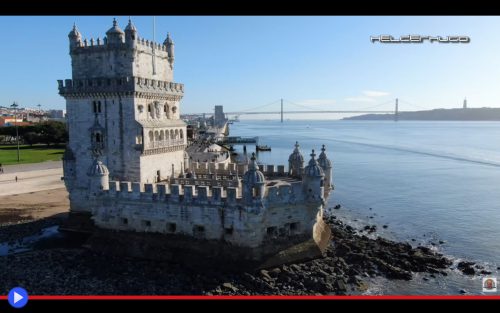

Con la sua qualifica di pronipote del grande sovrano Enrico il Navigatore, Giovanni II del Portogallo aveva ricevuto numerose responsabilità. In primo luogo governare sul paese durante il periodo in cui suo padre si recò a combattere nella guerra di successione castigliana, tra il 1475 e il 1477. Per poi accedere definitivamente al trono quattro anni dopo, alla morte di quest’ultimo, ricevendo il potere supremo di un paese dal tesoro parzialmente prosciugato, le casate ducali tutt’altro che fedeli e il popolo in subbuglio, per i soprusi messi in atto nel corso dell’ultimo decennio da parte dei propri feudatari. Eppur avendo fortunatamente letto gli scritti di Machiavelli, egli si era ripromesso in gioventù un obiettivo tutt’altro che scontato: agire nel corso della sua vita fino al punto di essere a tutti gli effetti il Principe perfetto, strategicamente inattaccabile e completamente incapace di compiere errori. Acquietati gli animi dei propri nobili, mansione molto complessa nel momento in cui stava attuando numerose riforme amministrative e finanziarie, il re decise quindi prudentemente di attuare una serie di espedienti per proteggersi dal possibile assalto di potenze straniere. Il che incluse la fortificazione del fiume Tagus di Lisbona con la costruzione di due fortezze di tipo assolutamente tradizionale, la Cascais e la São Sebastião, in posizione ideale per chiedere il pedaggio ai bastimenti che giungevano per scaricare le preziosissime spezie nei magazzini più sicuri della città. Ciò che il suo intuito affinato dalle molte avversità gli aveva permesso di comprendere, tuttavia, era che in assenza di un punto di difesa in corrispondenza della foce fluviale, giammai la propria capitale sarebbe stata a tutti gli effetti al sicuro dal piano di un comandante nemico che avesse intenzione di far sbarcare i propri militi all’interno delle mura, ragion per cui occorreva in tempi brevi correre ai ripari. Il che rappresentò l’origine della cosiddetta Grande Nau, un gigantesco galeone da 1.000 tonnellate situato come Cerbero all’ingresso mai troppo tranquillo dell’Ade. Ciò che Giovanni II ben sapeva d’altra parte, anche grazie alla consulenza dei propri uomini di fiducia, era che soltanto una struttura stabile e sopraelevata avrebbe potuto garantire le migliori caratteristiche balistiche in caso di attacco, oltre al vantaggio niente affatto indifferente di non poter essere meramente affondata. Fortunatamente, nonostante la prodigalità e poca accortezza del predecessore Alfonso V, l’attento sovrano disponeva di una risorsa pressoché inesauribile: un redditizio 5% di tassazione su tutti i commerci provenienti dalle terre dorate d’India e Cina, abbastanza da intraprendere programmi di ammodernamento e miglioramenti infrastrutturali ai più alti vertici dell’intera Europa continentale. La sua morte a soli 40 anni di età, nel 1495, sopraggiunse però prima che le pietre di pregiato marmo di Lioz accantonate dalla costruzione del vicino monastero di Santa Maria de Belém (Betlemme) potessero assumere la forma della fortificazione tanto a lungo teorizzata, lasciando il progetto nelle mani del re successivo, Manuele I d’Aviz, detto l’avventuroso o il fortunato. Famoso tra le altre cose per aver rifiutato di finanziare l’epocale spedizione di Ferdinando Magellano, nonché tutore del paese all’apice della sua influenza culturale, al punto che da lui avrebbe preso il nome l’impeccabile stile architettonico manuelino, una forma di tardo gotico caratterizzato da elementi moreschi, orientalismi e motivi nautici di varia natura. Anche e soprattutto grazie al lavoro completato nel 1519, dopo svariati anni di febbrile lavoro, con l’allora battezzato Castello di San Vincente (protettore della città) in base alle direttive dell’architetto militare Francisco de Arruda. Un nuovo tipo di fortezza marittima, se vogliamo, che avrebbe avuto ondate d’influenza generazionali attraverso l’architettura di una buona parte della penisola Iberica…

fortificazioni

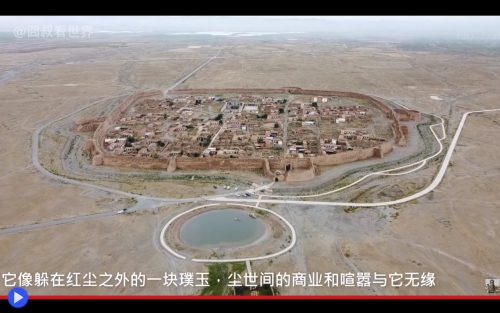

La Tartaruga d’Oro sul confine costruita per proteggere l’Impero dei Ming

Ai margini del deserto del Gobi, dove la strada sembra perdersi all’orizzonte tra le distanti montagne un tempo note come Da Song e Xiao Song, esiste un campo di battaglia plurisecolare, utilizzato ripetutamente per provare la preparazione dei soldati al servizio del Celeste Impero di fronte alla possente ed implacabile volontà dei propri principali oppositori. Qui dove la strada compie un’ansa in prossimità di un’oasi un tempo rigogliosa, sorgono le mura di un insediamento fortificato, con quattro porte grossomodo corrispondenti all’orientamento dei punti cardinali. All’insaputa per quanto possiamo immaginare del suo stesso costruttore per mandato supremo, il generale Li Wen (1535-1609) la forma di questa fortezza presentava una particolare configurazione che potremmo definire alquanto significativa. Poiché osservata dall’altezza di un pallone aerostatico, un drone telecomandato o un moderno elicottero, non soltanto il contorno ma lo stesso intreccio reticolare delle strade situate all’interno, avvicinano notevolmente la pianta di Yongtai all’aspetto del più diffuso rettile quadrupede, con la sua corazza impenetrabile alle zanne dei suoi nemici. Una sorta di analogia del tutto accidentale, se vogliamo, tra l’opera dell’uomo e l’intento evolutivo della natura…

Nel susseguirsi delle dinastie al potere nel vasto Regno di Mezzo, le cui onde circolari propagatisi nell’acqua delle civiltà erano state capaci di estendersi attraverso i secoli fino ai distanti paesi d’Europa, si era ripetuto più volte uno schema ormai piuttosto familiare: successivamente al collasso del potere costituito, un periodo di disordini civili e caos, seguìto dall’emersione di una serie di fazioni in guerra. Il predominio della più forte di queste, grazie all’opera di una figura carismatica dalla notevole competenza politica, strategica e carisma significativo. E dopo un certo numero di generazioni, assai variabili nella durata, l’accumulo degli errori pregressi, l’aggravio della burocrazia amministrativa e l’aumento dei dissidenti, possibilmente accompagnato da disastri naturali di variabile entità. Fino alla disgregazione delle strutture sociali, e il rinnovato verificarsi di un periodo di transizione del tutto paragonabile a quello della volta precedente. Al volgere dell’anno 1368, tuttavia, lo svolgimento del copione presentava un’importante differenza: a scomparire, in maniera precedentemente insospettata ed assai repentina, era la secolare discendenza degli Yuan, imperatori il cui potere era stato guadagnato con le armi e dall’identità etnica e culturale straniera, in quanto provenienti dai paesi settentrionali sotto l’egida dell’impero Mongolo fondato dal grande Khan. Quando il monaco squattrinato Zhu Yuanzhang, raggiunto l’apice delle proprie manovre, assunse dunque il potere supremo nella fazione di ribelli dei Turbanti Rossi e conquistò la capitale Dadu, ribattezzandola col nome oggi famoso di Beijing (Pechino) il sentimento serpeggiante tra la popolazione era quello esaltante di una liberazione lungamente attesa, accompagnato dal desiderio che nulla di seguito, da quel momento in poi, potesse verificarsi un’altra volta. Così mettendo all’opera le significative masse demografiche al suo comando, il nuovo sovrano con il nome auto-attribuitosi di Hongwu (Grande Guerriero) fece subito riparare la Grande Muraglia, fortificò Nanchino e pose le basi di quella che sarebbe stato il notevole impegno per la difesa da parte della neonata dinastia dei Ming. Così che ancora due secoli e mezzo dopo, durante il regno del sovrano illuminato Wanli (in carica: 1572-1620) il quale accolse tra gli altri il nostro padre Matteo Ricci come primo tra gli ambasciatori provenienti dal remoto Occidente, la creazione di fortezze inespugnabili era un’importante priorità nell’organizzazione di quei territori. Particolarmente nella regione immediatamente a meridione, rispetto al lungo nastro ininterrotto della Muraglia…

Il castello con gli orsi sullo stemma e all’interno del suo fossato

Imponente convergenza di correnti architettoniche della portata di oltre quattro secoli, dal Gotico Medievale fino al Barocco del Medio Rinascimento, il castello di Český Krumlov sorge nel punto più alto dell’omonimo borgo della Boemia meridionale, prendendo il nome dal termine in lingua alto-tedesca Krumme Aue, “pascolo sbilenco” unito al toponimo cecoslovacco della sua regione d’appartenenza. Ciò in funzione dell’ansa costituita dal fiume Vltava, in corrispondenza di quel costrutto architettonico capace di dominare agevolmente il territorio del feudo. Lungi dall’accontentarsi di tale vantaggio difensivo innato, gli originali costruttori del complesso già nel XII secolo non lesinarono in alcun modo nello spessore e lunghezza delle sue mura, l’altezza delle torri e naturalmente la profondità del fossato. Ostacolo il quale, nel proseguire dei secoli, avrebbe visto la sua capacità di dissuadere intrusioni accresciuta dall’aggiunta di un valido corpo di guardia animale. Non coccodrilli, come nello stereotipo, né anguille carnivore o altro essere a suo agio tra l’acqua torbida situata a ridosso dei bastioni. In uno spazio tradizionalmente mantenuto privo di accumuli d’acqua, per meglio accogliere i membri potenzialmente mordaci del sempre attento popolo orsino. Menzionati per la prima volta quasi tre secoli dopo, nel corso dell’amministrazione del castello ad opera della famiglia Rosenberg che lo aveva ricevuto a seguito l’estinzione del ramo principale degli originali Vítkovci loro distanti antenati, gli animali in questione non avrebbero potuto tuttavia trovarsi all’interno del sito attuale, scavato soltanto in seguito verso l’epoca corrispondente all’inizio della guerra dei trent’anni (1618-48). E nel quale, in base a una serie di resoconti storiografici e menzioni di varia natura, possiamo essere certi della presenza ininterrotta degli orsi almeno fino alla metà del XIX secolo. Una scelta ben precisa, oltre che questione logistica non così semplice da gestire, motivate da una ragione che potremmo definire conforme alle prerogative araldiche della linea di discendenza nobiliare eponima, che sin dall’epoca più remota si era fregiata di una presunta parentela con la famiglia Orsini di Roma, un’importante marcia in più nell’intreccio d’interrelazioni e divisioni ai vertici della complessa società feudale mitteleuropea. Quale miglior modo dunque di unire l’estetica al dilettevole, rendendo manifesta una simile prerogativa, riuscendo nel contempo ad incrementare il valore difensivo di una caratteristica inerente in qualsivoglia residenza nobiliare fortificata effettivamente degna di tale nome? Un grande ritorno d’investimento, per qualche pezzo di carne gettato giù dai bastioni di tanto in tanto. E per assicurarsi di mantenere adeguatamente aggressive le belve, almeno all’indirizzo dei criminali, permaneva sempre la possibilità di fargli conoscere da vicino le occasionali schiere dei condannati a morte locali, che secondo alcune leggende folkloristiche percorrerebbero ancora le vetuste sale in forma di spiriti variabilmente aggressivi…

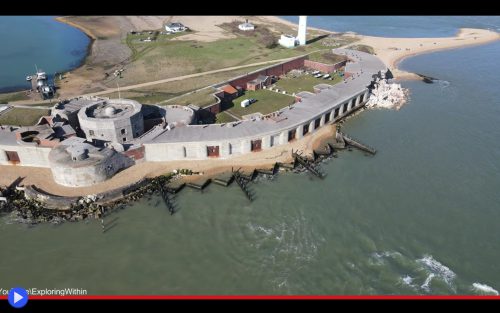

2021: un crollo improvviso minaccia il forte marittimo di Enrico VIII

Una scena particolarmente spiacevole quella che si sarebbe presentata di fronte agli occhi dei primi visitatori della giornata, durante cui sarebbe sopraggiunta l’inevitabile chiusura dell’edificio, le guide dell’associazione Amici del Castello di Hurst e gli addetti della commissione British Heritage, incaricati di ispezionare lo stato dei fatti successivamente alla lunga tempesta verificatosi nel corso della notte dello scorso 26 febbraio 2021. Il giorno in cui l’antico edificio, capace di resistere alle mire espansionistiche di Francia e Sacro Romano Impero, le guerre rivoluzionaria e napoleonica, nonché i grandi conflitti mondiali del ‘900, si era infine arreso al più inesorabile degli avversari: il semplice trascorrere del tempo, coadiuvato dai corsi e ricorsi delle maree, pioggia, neve e grandi ondate, capaci di erodere un poco alla volta la stessa terra e ghiaia sopra cui poggiano le sue fondamenta risalenti al Rinascimento. Nient’altro che quel Hurst Spit, striscia a forma di mezzaluna dalle origini naturali ma collocata strategicamente all’ingresso della grande insenatura nota come Soylent posta a ridosso dell’isola di Wight, che avrebbe potuto concedere a un’ipotetica forza di spedizione navale un passaggio privo di ostacoli fino alle importanti città portuali di Portsmouth e Southampton. Stiamo parlando, in altri termini, di una delle principali porte dell’Inghilterra meridionale, ponendo le basi della costruzione di un bastione destinato a sorgere, tra tutte le epoche possibili, durante il regno di un sovrano dalla vita familiare particolarmente turbolenta.

Era dunque il 23 maggio del 1533 quando il re Enrico VIII d’Inghilterra ottenne dall’arcivescovo di Canterbury l’annullamento del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, che si era dimostrata incapace di concedergli un figlio maschio, scatenando una serie di eventi che avrebbero portato al più grande scisma religioso della sua epoca, non prima di mettere l’intero paese diplomaticamente sotto assedio. Non ci volle molto infatti perché Carlo V, nipote dell’ex-regina, cogliesse l’occasione per inviare una serie di minacce all’indirizzo delle isole settentrionali, cogliendo anche l’occasione per allearsi con l’antico nemico francese in preparazione di un’imminente possibile invasione. Nel 1539 quindi il re Tudor, che si era nel frattempo già risposato altre due volte, proclamò un editto utile come deterrente di guerra, chiamato device (strumento) per la fortificazione del Soylent mediante la costruzione di quattro fortezze: Calshot, Cowes Est ed Ovest e al centro di tutto questo, la possente batteria difensiva di Hurst, destinata a raggiungere il completamento dopo tre anni di lavoro nel 1544. Il cosiddetto “castello” aveva tuttavia un’aspetto sensibilmente diverso nel XVI secolo rispetto a quello dei nostri giorni, presentandosi come poco più di una bassa e larga torre, con tre bastioni attorno e 26 pezzi d’artiglieria di varie dimensioni, tra cui saker, culverine, semi-cannoni e bocche di fuoco navali. Il forte si rivelò prevedibilmente molto costoso da gestire, con un capitano, il suo vice, 12 artiglieri, 9 soldati ed un addetto al trasporto delle munizioni, diventando inoltre superfluo alla stipula di una pace duratura con la Francia nel 1558, dando inizio al più lungo periodo di pace tra le due nazioni a memoria d’uomo. Iniziò, quindi, il lungo periodo di declino inframezzato da restauri ed ampliamenti, in questo luogo che la storia semplicemente non poteva accettare di lasciare al suo destino…