Guardando con occhio critico ai conflitti bellici del secolo passato, apparirebbe assai difficile negare che sia stato un singolo fattore tecnologico, più di ogni altro, a cambiare le regole dei giochi: l’invenzione posta in essere, aprendo la grande porta del cambiamento, dai fratelli Wright a Kitty Hawk nel 1903, con la dimostrazione pratica che il volo a motore non era soltanto possibile, bensì un passaggio imminente ed obbligato dell’evoluzione ingegneristica umana. Per la prima volta, quindi, ogni distanza appariva teoricamente accorciata e questo fu ben presto vero in tempo di pace, così come al termine di una così auspicabile evenienza. Entro una decade ed un anno, quindi, con lo scoppio della Grande Guerra, per la prima volta apparve necessario fare i propri calcoli non solo sulla scala verticale, bensì mantenendo bene impresso nella propria mente come ogni bersaglio fosse raggiungibile, vulnerabile, pronto per conoscere la fiamma tempestosa di un bombardamento nemico. Bersagli come industrie o stabilimenti tanto sfortunati da trovarsi, geograficamente, nella parte meridionale della Gran Bretagna, e per ciò importanti nel massimizzar la già notevole potenza bellica ed operativa di una delle massime potenze europee. Non è dunque affatto un caso se, spostandoci in avanti di tre decadi, sarebbe stato proprio quel paese a dare forma funzionale al concetto di un rilevatore di sagome volanti, cariche di armi esplosive, grazie a un’idea dell’ingegnere e remoto discendente del creatore della macchina a vapore Robert Watson-Watt. Ciò che in meno scelgono di ricordare, o addirittura sanno, è che d’altra parte la necessità di operare su questa linea si era già concretizzata allora da parecchi anni, andando incontro a un tipo di soluzione al tempo stesso maggiormente ingenua, eppure per certi punti di vista, assai più affascinante: l’ascolto.

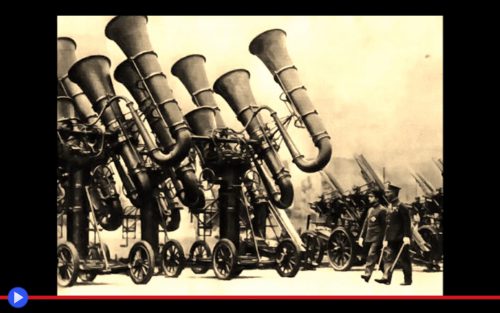

La nostra vicenda inizia nel 1915, con diversi insediamenti attorno alle foci del Tamigi e dell’Humber sottoposti a reiterati bombardamenti da quelli che nei fatti non erano ancora dei velivoli in senso moderno, bensì ponderosi dirigibili tedeschi della Zeppelin e Shutte-Lanz. Al che il comandante riservista Alfred Rawlinson, incaricato di difendere l’artiglieria antiaerea nella regione, venne in mente di costruire un apparato con due grandi corni di grammofono girevoli montanti su di un palo, idealmente capaci d’individuare il suono di un motore attraverso la nebbia e la foschia della brughiera, soprattutto di notte. Eventualità nei fatti mai davvero dimostrata, benché lui giurasse di aver costretto grazie ad esso almeno un aeromobile a sganciare il carico e ritirarsi. In epoca contemporanea, d’altra parte, la necessità immediata di opporre mezzi di rilevamento agli assalti volanti fu percepita ai massimi vertici dell’organizzazione militare britannica, portando al mandato conferito a un certo Prof. F. Mather del City and Guilds of London Institute di costruire uno “specchio” sulla facciata di una scogliera di gesso a Binbury Manor, tra Sittingbourne e Maidstone. Tale elemento architettonico, dal diametro di cinque metri, aveva la forma concava di una semi-sfera all’interno della quale si trovava un corno d’ascolto semovente, che l’operatore poteva far spostare mediante un sistema meccanico per percepire, auspicabilmente, l’arrivo di un velivolo nemico a distanze molto significative. Nonostante gli ottimi risultati in fase sperimentale, durante cui sarebbe stato possibile rilevare uno Zeppelin alla distanza di 20 miglia, l’esercito restò insoddisfatto delle prestazioni dell’apparecchio, a causa di quella che Mather avrebbe definito con stizza una “cronica incompetenza”. Ma il fulmine era fuoriuscito, a quel punto, dalla metaforica bottiglia e tutti avrebbero voluto, in qualche modo, rintracciarlo grazie all’uso del più adattabile tra i nostri strumenti di percezione sensoriale…

tecnologia

Artista dimostra per gioco la lentezza stratosferica dell’Universo

Se soltanto a causa di un fenomeno imprevisto, tra 14 milioni di anni, ogni atomo d’idrogeno dell’universo iniziasse a replicarsi come cellule viventi… Causando l’istantanea crescita, seguita dal collasso, di una quantità spropositata di astri cosmici…. E se tali e tante stelle, raggiunto l’iperboreo stato di una supernova, sprigionassero all’unisono quell’energia magicamente convogliata nell’esecuzione di un singolo gesto, azionare la macchina nella maniera auspicata… Allora forse, molto lentamente, l’ultima di quelle ruote girerebbe di uno, due o tre gradi! Niente più di questo. E niente meno di un tale miracolo sarebbe sufficiente a farlo capitare, poiché, come spiega il costruttore di un simile attrezzo, “Scientificamente parlando, tale possibilità è inesistente.” E saremmo in molti a questo punto a collocare idealmente Daniel de Bruin in qualche monumentale laboratorio di ricerca all’interno di una struttura simile a Black Mesa, semi-sepolta nelle sabbie dei deserti nordamericani. Magari uno scienziato veterano dal candido camice e capigliatura, gli occhiali protettivi, circondato da un’equipe di sicofanti in grado di rivaleggiare con quelli di un film di James di Bond. Invece che un giovane artista olandese, telecamera alla mano, del variopinto e variegato mondo creativo di YouTube. Niente mezzi o materiali d’irreperibilità estrema: perché un oggetto come questo, dopo tutto, rappresenta sopratutto un potenziale irrealizzato, piuttosto che una materiale casistica dei nostri giorni. Il che permette, come appare molto chiaro, di usare almeno in parte lo strumento della fantasia.

“Macchina inutile” d’altronde, non può che essere un concetto sopravvalutato. Sebbene questa riesca ad andarci veramente vicino: soddisfacente susseguirsi di 100 ruote d’ingranaggio grandi e piccole, ciascuna in grado di ridurre il movimento in un fattore di 10 a 1. Verso la crescita esponenziale, e proporzionale rallentamento, della forza messa in moto dal funzionamento del motore originale. Alla prima delle due estremità. Ed all’altra? Bé volendo essere schietti, non avremo modo di vederla muoversi prima di “qualche” tempo. Ovvero, secondo i calcoli di Daniel, l’intero trascorrere di 3 o 4 secondi (tempo necessario perché la prima ruota compia un’intera rotazione) elevato a un googolione di volte. Forse già conoscerete questo numero, nominato per la prima volta dal matematico Edward Kasner nel 1938: stiamo parlando, nei fatti, di un “uno” seguito da cento zeri. Non esattamente un ordine di grandezza a cui gli esseri umani sono abituati a pensare… In un’iniziativa che potremmo chiaramente associare a quello di un artista contemporaneo, sebbene abbia l’evidente desiderio di essere associato a un tipico gioco memetico di Internet, come la scatola che preme il suo stesso interruttore on/off a seguito di ogni avvenuta attivazione, tramite l’apposito “dito meccanico” nascosto all’interno. Con un peso ed un significato filosofico, tuttavia, sensibilmente più profondi…

Il nuovo sistema austriaco per costruire ponti “ad ombrello”

Nella maggior parte delle casistiche in cui un’impresa ingegneristica appare finalizzata all’immagazzinamento d’energia potenziale, l’obiettivo finale consiste normalmente nel re-impiego futuro di tali risorse, al fine di risolvere, concludere o restituire al mondo una situazione di quiete esistenziale. Unica eccezione a tale assioma, d’altra parte, risulta essere la costruzione di un ponte: criticità continuativa, precaria per definizione, mirata ad installare una struttura costruita dagli umani in quel particolare stato in essere, dell’aria priva di un appoggio, in cui normalmente non potremmo certamente camminare; figuriamoci, del resto, far passare le automobili del nostro spostamento quotidiano. Luoghi non dissimili, nei loro presupposti, dal particolare transito asfaltato della superstrada Fürstenfelder S7, recentemente (2018) costruita tra Graz e Budapest ma fino all’altro giorno priva, per grande sfortuna di ogni suo utilizzatore, di un punto di passaggio in asse sopra il fiume dell’omonima riserva naturale Lafniz, costringendo a fastidiose lungaggini e deviazioni. Almeno fino al coinvolgimento nel progetto del Prof. Dr.‐Ing. Johann Kollegger dell’Institut für Tragkonstruktionen (Istituto Strutture di Supporto) dell’Università tecnica di Vienna, a fronte dell’idea lungamente proposta e dimostrata dal suo dipartimento: la messa in opera, sostanzialmente verticale, di un ponte. Risposta ad un problema certamente noto agli ingegneri dei nostri tempi: come porre in essere qualsivoglia struttura di una certa ambizione quando mancano i presupposti, o come in questo caso i permessi ambientali, di disporre l’ingombrante supporto provvisorio della centina? Ovvero quel supporto o impalcatura, in uso almeno fin dal tempo dei Romani, usato per mantenere in stato di essere una trave a mensola prima che il pilone successivo possa dirsi, a tutti gli effetti, completato. Una domanda la cui risposta sembrerebbe scaturire dal mondo di uno degli oggetti di uso comune tra i più utili, da noi usato per deflettere le precipitazioni provenienti dagli strati superiori dell’atmosfera: ombrello che protegge, ombrello che sovrasta e ombrello, soprattutto, in grado di richiudersi ed aprirsi nuovamente in caso di necessità. Un movimento frutto di un principio meccanico, quest’ultimo, inerentemente capace di essere applicato su una scala superiore, fino a quella qui impiegata di 72 metri per 54 tonnellate, sostanzialmente il peso unitario delle due metà di una delle travi di sostegno per la costruzione dell’utile viadotto fluviale. Unite tra di loro nella sommità, ai fini architettonici preposti, da una giunzione flessibile al vertice di quella che potremmo associare, idealmente, alla perfetta rampa di lancio di un missile puntato verso il cosmo siderale. Almeno fino a che, un poco alla volta, gli elementi idraulici di sollevamento non vengono inclinati verso l’esterno, portando all’apertura, perfettamente metaforica, di quanto avrà il compito di sostenere, tanto a lungo, la viabilità locale. Und es ist einfach herzustellen: ponte pronto in poche ore. Sulle note stranamente adatte della celebre canzone Singing in the Rain…

La fulminea messa in opera del primo aereo da combattimento australiano

Il 7 dicembre 1941, circa 8 milioni di australiani si svegliarono coperti di sudore, mentre l’incubo più a lungo paventato diventava orribile realtà: uno spietato samurai in armatura, il volto coperto di una maschera da demone, la spada scintillante sollevata sulle loro teste, già grondante sangue. Pronta a calare nuovamente, senza nessun tipo di preavviso, sulle loro teste impreparate. Il guerriero era naturalmente, il Giappone imperialista, inglorioso trionfatore a Pearl Harbor e attualmente impegnato su più fronti, tra cui l’invasione di Thailandia, la battaglia della Malesia Inglese e quella delle Filippine, oltre le quali si trovava, in modo perfettamente immobile, il bersaglio del principale continente meridionale. E la katana, il velivolo per la superiorità aerea Mitsubishi A6M, soprannominato in Occidente “Zero”, eccezionalmente agile, leggero e pesantemente armato. Un apparecchio capace di vantare un rateo di uccisioni di 12 a 1, almeno finché gli alleati, gradualmente, non adottarono nuovi criteri d’ingaggio e strategie d’approccio a un simile pericolo dei cieli. Tutte soluzioni che richiedono del resto tempo, e soprattutto in grado di sembrare sempre più remote per l’inerente complessità e irreperibilità dei componenti necessari a produrre i principali aeromobili su licenza forniti dalle due nazioni alleate a loro maggiormente affini, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Poiché sebbene fosse lecito aspettarsi che, temendo le incursioni provenienti dai cieli, sarebbe bastato incrementare la quantità di artiglierie puntate in tale direzione, la guerra moderna & contemporanea prevede tuttavia il mantenimento dell’iniziativa e prima o poi, l’Australia avrebbe avuto anch’essa la necessità di sollevarsi tra le nubi, per combattere il temuto impero del Sole.

La chiamata, sebbene non esplicita, fu così latente e un uomo scelse di rispondere: Lawrence Wackett, ingegnere ed eroe decorato della grande guerra, tra i primi aviatori ad aver creato un marchingegno per montare la mitragliatrice sopra il suo biplano B.E.2, piuttosto che affidarsi alla figura di un mitragliere/osservatore, per far fuoco con considerevole successo contro gli Ottomani in Egitto. Fondatore successivamente, nel 1936, della Commonwealth Aircraft Corporation (CAC) ovvero principale azienda fornitrice del governo, responsabile indirettamente di anteporre un qualche tipo di terrore, potenzialmente e pesantemente armato, sulla corsa in apparenza inarrestabile della principale macchina bellica d’Oriente. Wackett dunque conosceva, o fece in modo di conoscere, l’uomo perfetto in un simile frangente: l’ebreo austriaco in fuga Friedrich W. “Fred” David, già progettista per la Henkel tedesca prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, poi fuggito in Giappone per contribuire, di suo conto, alla creazione del caccia sperimentale Mitsubishi A5M e il bombardiere in picchiata Aichi D3A. Reclutandolo direttamente dalla casa in cui viveva, sotto stretta sorveglianza causa il sospetto ingiustificato che potesse trattarsi di una spia, l’industriale di fama e lo straniero studiarono assieme cosa, esattamente, l’Australia avrebbe potuto inviare a combattere tra le nubi, giungendo alla realizzazione di un piano di fattibilità eccezionalmente funzionale. Al punto che, già il 18 febbraio 1942, soli due mesi dopo lo scoppio del conflitto nel Pacifico, il Ministero della Guerra Australiano aveva già ordinato 105 di questi aerei, senza neppure attendere che un singolo prototipo fosse stato fatto decollare e testato e in volo. Era l’inizio della leggenda, in qualche modo trascurata, del CAC Boomerang, quello che potremmo definire uno tra gli aerei militari prodotti in serie meno conosciuti della prima metà del ‘900, nonostante fosse presto destinato a dimostrarsi a più riprese utile, sebbene non determinante, in alcuni dei conflitti più sanguinari e terribili di quell’Era.