Il viaggiatore temporale mise piede fuori dalla capsula, trovando come si aspettava il suo compagno e corrispondente medievale accampato lì vicino ad aspettarlo. Il cavaliere Guiart sedeva accanto al fuoco, come da istruzioni, la grossa corazza a piastre, l’elmo e la spada lunga appoggiati da una parte. Ciononostante, al boato e il lampo di luce della Macchina, egli non poté fare a meno di balzare in piedi, tintinnando mentre sfoderava in un sol gesto il corto pugnale sempre allacciato alla sua cintura. “Buongiorno anche a te, uomo di latta. Ti ho portato un regalo.” Ora il viaggiatore, sghignazzando sotto i folti baffi bianchi aprì i cordoni della borsa creata per passare inosservata nell’Inghilterra del XII secolo, estraendo uno dei suoi piccoli pacchetti variopinti dal fondo argentato. “Hai messo l’acqua sul fuoco, come ti avevo chiesto?” Abbassando la lama mentre si batteva il petto sull’usbergo concatenato, ora Guiart fece un gesto magniloquente, indicando verso la pentola e il pennacchio di vapore: “Perché lo chiedi, amico? Hai dimenticato di metterti gli occhi-ali? Ah! ah! ah!” Alto, muscoloso, temprato da svariate battaglie, l’uomo non si era ancora abituato a questo strano elfo umano che diceva di venire da un tempo futuro, con i suoi calzoni azzurro scuro, il soprabito attillato e di colori sempre diversi, talvolta uno strano e rigido cappello con parasole. Ma il cibo… Non aveva mai mangiato tanto bene, prima di aver iniziato a fargli da guida per i feudi della contrada. Sbrigati i convenevoli di rito, ed avvicinatosi all’accampamento prima che scendesse totalmente il sole, il viaggiatore si trovò a rispondere alla consueta sequela di domande: “Si, quella è una scrittura di un paese lontano. Sono ideogrammi giapponesi. Si, è un altro pasto pronto. Ma stavolta non proviene da un surgelatore. Questo… Impasto di farina e grano e stato sottoposto ad un processo industriale di… Rimozione dell’acqua contenuta all’interno. E poi preservato all’interno di un involucro di plastica, in un formato corrispondente ad una singola porzione. Ricordi la plastica, giusto?” Ora mentre Guiart sembrava intento a processare la sequela di concetti alieni, lui apri il pacchetto e ne tirò fuori il contenuto. Stringendolo tra il pollice e l’indice, voltò da una parte all’altra il piccolo parallelepipedo spettinato. “Mio coraggioso guerriero, oggi ti presento… il ramen istantaneo!” Mentre pronunciava le fatidiche parole, un suono sordo risuonò vicino al piede sinistro. Un piccolo pacchetto era caduto in terra. “…Ed il suo condimento in polvere, nientemeno.”

Di anacronismi la storia umana ne ha conosciuti parecchi, benché sia opportuno tracciare un’appropriata linea di demarcazione. Tra le cose moderne, trasportate in un contesto antico (come, esattamente?) E l’esatto contrario, perseguendo un’ampia gamma di finalità di tipo e natura eccezionalmente varie. Così benché al giorno d’oggi macellai e naturalisti sommozzatori tra gli squali non siano più soliti chiamarlo “usbergo” essi tutt’ora indossano uno dei tipi d’armatura più utili risalenti alla tecnica ingegneristica del mondo antico. Sostanzialmente niente meno che un “tessuto” creato grazie a letterali migliaia di anelli ribattuti ed uniti tra loro. Capace di deviare il taglio di una lama, ma anche il morso di un pesce carnivoro affamato, restando sufficientemente flessibile da vestire agevolmente un corpo umano. Soltanto nessuno avrebbe probabilmente pensato, al giorno d’oggi, che il processo produttivo di tale implemento potesse ricordare quello di un particolare, conveniente ed onnipresente tipo di pietanza nei supermercati contemporanei…

tecnologia

12 perfette sanguisughe intrappolate nella giostra che anticipa la bufera

L’aria nella stanza al piano superiore del museo di Whitby appariva stranamente statica, come talvolta càpita nel frangente di quiete che anticipa un qualche monumentale accadimento. Il medico chirurgo George Merryweather, temporaneamente in pausa dai suoi molti impegni nel vicino ospedale, stava visionando alcuni documenti relativi all’inserimento nel catalogo di nuovi fossili provenienti dalle colonie africane, destinati ad occupare gli scaffali più alti del salone al piano terra della prestigiosa istituzione. A fianco dello spazio usato come scrittoio, sul grande tavolo da lavoro, era collocato uno strano marchingegno circolare. Oggetto all’interno del quale, una volta ogni 40 minuti, egli riversava alcuni piccoli contenitori di esche vive, per nutrire gli esseri famelici che vivevano al suo interno. “Ah, la mia piccola giuria di consiglieri filosofici” ripeteva tra se e se talvolta, immaginando un futuro di gloria e fama imperitura per i piccoli animali, acquistati a poco prezzo dalla farmacia del proprio luogo di lavoro principale. Con il proseguire del tardo pomeriggio, e all’addensarsi delle fosche ombre del tramonto, Merryweather aveva quindi cominciato a riporre i documenti in archivio, quando un suono squillante spezzò l’illusione persistente del silenzio. “Dong!” Fece la macchina, richiamando istantaneamente la sua totale attenzione. E mentre si affrettava ad infilare a forza i fogli tra quei mucchi polverosi, nuovamente si udì risuonare in un peana veemente: “Dong! Dong!” Esse sorgono, si svegliano! Lode all’ora del supremo cambiamento. “Ding! Dong!” Prima ancora che potesse risuonare il sesto rintocco, lo scienziato ridestato aveva preso nuovamente in mano la sua penna. E con gesto attento, dava forma al proprio avviso per l’amico e collega posto in quel periodo a capo della Royal Society d’Edimburgo: “Esimio Dr. Young, al momento della ricezione di questo messaggio, consulti gli almanacchi meteorologici di Whitby, nello Yorkshire settentrionale. Sono pienamente certo che, anche stavolta, potrà trovare notizia di copiose precipitazioni e forte vento. Forse la tempesta più terribile di queste parti, da quella che infuriò nella precipua baia di Robin Hood lo scorso inverno…”

Certezza…. Imprescindibile capacità di anticipare il corso degli eventi. Una visione chiara del metodo e lo svolgimento dei processi sopra cui si fondano le mutazioni dell’atmosfera terrestre. Con l’entrata nel vivo dell’Epoca Vittoriana, verso la metà del XIX secolo, l’approfondita comprensione del metodo scientifico e la presa di coscienza in merito al funzionamento della valutazione oggettiva, avevano favorito il diffondersi tra la popolazione di una serie di strumenti scientifici di varia e più o meno utile natura. Principali tra questi, diverse versioni antesignane del concetto di un barometro, l’oggetto in grado di prevenire repentine variazioni climatiche, con chiare conseguenze positive sull’organizzazione delle partenze via mare. Che tanto, troppo spesso sembrava somigliare all’estrazione di un numero fortunato dal bussolotto della lotteria di stato. Possibili risposte tecnologiche a una necessità effettivamente esistente, tra cui forse la più stravagante, eppure stranamente ed innegabilmente precisa, sarebbe derivata dalle attività collaterali di una mente fervida e creativa, appartenente all’uomo che già nel 1832 aveva ottenuto una notevole risonanza con la sua speciale lampada “Platina” capace di produrre luce da un misto economico di alcohol e whisky, per il costo di appena un penny ogni otto ore. Per dedicarsi in seguito, a una decade da quel momento significativo della propria eclettica carriera, alla risoluzione del problema dei suoi giorni, tramite un approccio che potremmo solamente definire come frutto di un’esperienza personale pregressa di assolutamente originale ed insolita natura…

Cervello universale computerizzato, qual è il sapore di un halibut dorato?

Dal punto di vista filosofico e oggettivo, se consideriamo la faccenda da ogni possibile angolazione di approfondimento, ciò che la parola “oro” rappresenta è un semplice colore. Solo quello. Come il giallo a cui assomiglia, ma metallizzato e quindi scintillante, lucido, attraente. Ma se analizziamo l’antefatto storico dell’attuale condizione umana, i nostri aneliti, il comportamento pratico delle persone, è per quel particolare punto dello spettro luminoso che rimbalza contro la materia, che intere civilizzazioni sono sorte dalla polvere ed in essa hanno fatto ritorno, mentre uomini più furbi si arricchivano a discapito di chi aveva avuto la (relativa) fortuna di esser nato e cresciuto sopra giacimenti di siffatta natura. Fino al punto di aver trasformato l’espressione in un purissimo concetto, applicabile a contesti di varia natura. Vedi: l’oro nero, l’oro bianco, l’oro liquido e semi-solido. L’oro imbottigliato. L’oro… Da mangiare. Che è talvolta, l’effettivo metallo reso piatto e consumato per l’ora di cena, all’interno di piatti e pietanze che sovrastano l’epitome della decadenza. E certe altre derivante grazie al “naturale” colore della pietanza. Se così possiamo definire, il frutto di anni di lavoro e attenta selezione artificiale, coadiuvata dal più avanzato bagaglio tecnologico che si accompagna alla millenaria pratica della piscicoltura. Vedi l’intrigante e qui presente video, pubblicato il mese scorso su un canale di gastronomia coreano, in cui si osservano i processi aziendali di quella che dovrebbe (o in ogni caso, potrebbe) essere la Haeyeon Fish Farm sulle coste dell’isola meridionale di Jeju, rinomata destinazione turistica dal mare accogliente ed il paesaggio degno di riempire un migliaio di cartoline. Nonché il principale sito di provenienza, da ormai almeno mezza decade, di un prodotto ittico particolarmente amato in patria e che sta iniziando a farsi conoscere sui mercati internazionali: l’aurifero halibut, o sogliola dall’aspetto di un aquilone riflettente acquistato per il capodanno cinese. Stiamo parlando, tanto per essere chiari, di quel tipo di pesce asimmetrico e piatto, appartenente all’ordine dei Pleuronectiformes che nei mari d’Occidente si presenta con livrea per lo più mimetica, di un timido color chiazzato tendente al marrone. Magnifico, nel suo sapore lieve e delicato, inconfondibile tra le tipologie di pesce che si mangiano nei ristoranti specializzati. Un po’ meno per l’aspetto, se vogliamo. Ed è proprio perché l’occhio vuole la sua parte, che in Estremo Oriente la varietà più amata viene per lo più pescata localmente, nella fattispecie del Paralichthys olivaceus o “passera olivina”, un pesce che in natura si presenta ornato da una forma meno triangolare, più graziosa e affusolata, ma soprattutto rivestito di un manto verde oliva punteggiato da migliaia di aggraziati puntini bianchi. Abbastanza, ma non abbastanza a quanto pare, se si osserva nella qui presente versione ULTERIORMENTE perfezionata: di un giallo canarino molto intenso, che una volta estratto fuori dall’acqua continua a rifulgere dinnanzi alle pupille e il desiderio di chi sogna di mangiarlo. Con gran soddisfazione dell’allevatore, che con impegno e dedizione quotidiani l’ha selezionato progressivamente, raggiungendo l’apice del risultato più desiderabile. Migliorando largamente il risultato finale…

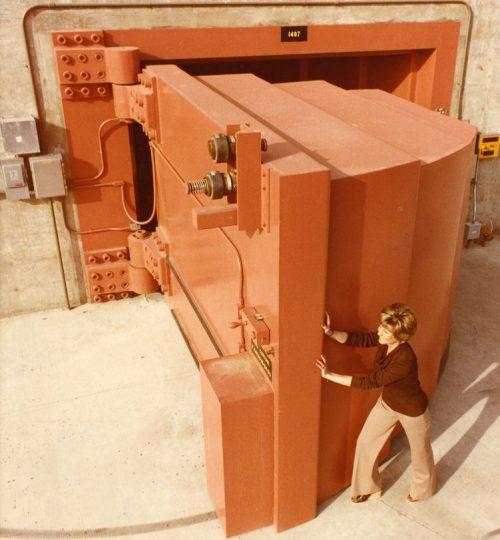

California: nove anni di neutroni custoditi dietro l’uscio più blindato al mondo

Risalendo addietro nella storia pregressa della settima arte, quando il cinema ancora non poteva fare affidamento su sofisticati effetti digitali per creare l’illusione virtuale di ambienti, personaggi fantastici ed eventi totalmente fuori dal comune, accadeva talvolta che le scene più notevoli utilizzassero qualcosa che esisteva realmente, ma spostato nell’intreccio narrativo per rispondere a specifiche esigenze di sceneggiatura. Soprattutto se prendiamo in analisi l’intero genere fantastico/fantascientifico, e nel caso specifico una celebre barriera con lo scopo di frapporsi verso gli obiettivi dei protagonisti del film Tron del 1982. Sto parlando della colossale porta blindata per il caveau della ENCOM, immaginaria compagnia informatica bersaglio delle attività di hacking white hat (a fin di bene) dell’ex-dipendente Kevin Flynn, diventato in seguito programmatore di videogiochi. Un massiccio blocco di metallo e cemento, di forma quadrata con oltre 3 metri e mezzo di diametro e quasi altrettanto profondo, che una singola persona può riuscire ad aprire, facendolo ruotare su quelli che potrebbero essere i cardini più efficienti della Terra. Il NOSTRO pianeta intendo, considerato come tale elemento architettonico non solo esista realmente, ma si trovi nel sottosuolo di una delle installazioni scientifiche più grandi ed influenti di tutti gli Stati Uniti, quel Lawrence Livermore Laboratory stabilito e gestito in seno all’università di Berkeley, California nel 1952 al fine di approfondire, elaborare e custodire la tecnologia di produzione dell’arma di distruzione di massa più terribile mai costruita dalla specie umana. Sto parlando della bomba atomica ovviamente, e di tutti quei sistemi di stoccaggio necessari ad impedire la fuoriuscita di particelle atomiche potenzialmente letali, all’interno di un qualsiasi ambiente in cui aggirino forme di vita abili e senzienti. Contro l’avvelenamento, la malattia e la morte da radiazione, una delle più terribili all’interno di un catalogo già piuttosto grave, proprio perché lenta, agonizzante ed impossibile da prevedere. A meno di evitare certi luoghi o renderli abbastanza irraggiungibili, come evidentemente agevolato da svariate tonnellate di barriera mobile costruita per tenere le persone all’esterno, ma anche, e soprattutto, chiuso dentro l’impossibile orrore ereditato dai precedenti utilizzatori coltivatori della stessa serra

Una cosa, in parole povere, nota con il nome relativamente criptico di Rotating Target Neutron Source II (RTNS-II) concepita ed assemblata nello stesso anno dell’uscita del film Disney, molto presumibilmente dopo il concludersi delle riprese, con un singolo ed imprescindibile obiettivo: effettuare la fissione (divisione) dell’atomo, con la maggiore rapidità e costanza raggiungibili mediante reazioni graduali e non deflagranti. Un approccio alternativo e molto più tranquillo a quello della bomba atomica, che all’apice della seconda guerra mondiale aveva generato la più grande concentrazione d’energia mai prodotta da un singolo dispositivo umano. Ottenendo poi come semplice effetto “collaterale” l’arma della grande morte, che è poi la nemesi devastatrice di ogni civilizzazione più avanzata degli uomini delle caverne. Un’alternativa quindi assai più nobile ed ancora perseguita da numerose istituzioni scientifiche di questo mondo, con la definizione di energia a fusione, soprattutto grazie all’invenzione dell’apparato toroidale del Tokamak, ad opera dei fisici russi Igor Tamm e Andrei Sakharo al principio degli anni ’50. Ma che comporta la stessa tipologia di pericoli per la salute, dilazionati e prolungati attraverso il procedere degli anni. Qualcuno potrebbe dire, persino, esasperati…