Nelle vaste sale silenziose della biblioteca del complesso abbaziale di San Gallo, riccamente decorate ed affrescate nello stile di una società ormai desueta, strane brezze e strani sentimenti si aggirano nelle ore successive al tramonto. I putti sopra gli scaffali e scrutano da dietro i capitelli questi spiriti del mondo, che si affacciano dalle costine degli antichi manoscritti. E gli affreschi sul soffitto, con le scene sacre iscritte in uno schema geometrico particolarmente raffinato, paiono animarsi di una luce mistica latente. Mentre nell’angolo lontano da ogni porta o finestra, il sarcofago egiziano della mummia Shep-en-Isis, figlia del sacerdote Pa-es-tjenfi (le voci sulla discendenza faraonica furono da sempre esagerate) volge il proprio guardo all’indirizzo dell’orpello che fin troppo bene conosce. Sfera sormontata da una ruota di carro, in realtà sestante usato al fine d’impostare le costellazioni, ricoperta da fedeli rappresentazioni tra mostri, pesci e draghi enormi di quelle che vorrebbero sembrare le masse dei continenti. Ah, stupefacente immaginarlo: che la Terra possa essere, una sfera? Lungo l’arco inverso che sostiene il meccanismo, immagini di sovrani e studiosi. Soltanto anni di vagabondaggi hanno permesso alla sopìta rediviva, tra le pagine di quella stessa sacra istituzione, di scoprirne l’epoca di appartenenza, associandola al nome: Cesare, Alessandro Magno e Solimano il Magnifico, come patroni della classe degli esploratori. Tolomeo e Copernico, a rappresentare gli studiosi. Ercole ed Orione, eroi perduti. Ed a seguito di questi, uno spazio vuoto, seguìto da un ritratto di quello che poteva essere soltanto Archimede, scienziato e matematico dell’Antica Grecia. Ma con abiti inadatti ed una posizione impropria nell’ideale progressione dell’artista tutt’altro che inattento per quanto concerne i dettagli della sua creazione. Dunque Shep-en-Isis pensa e interroga di nuovo tale personaggio della wunderkammer dalle proporzioni monumentali. “Dimmi la tua storia, o Sapiente.” Ricevendo questa volta una tenue risposta, stranamente pronunciata in lingua tedesca: “Noi crediamo nello spirito e nelle questioni divine dell’intelletto, il cuore ed i poteri naturali che l’uomo non può in alcun modo sperare di comprendere. Ma tale creatura, nello stesso tempo, è completamente corrotta per quanto concerne alcuna comprensione universale del Bene.” Strana, misteriosa enunciazione nichilista. Capace d’evocare, in modo trasversale, ascendenze filosofiche di una matrice ben più moderna. “Oh, grandioso Pitagorico, rivelami allorquando la tua verità celata. Quando esattamente, nel proseguo della tua esistenza postuma intercorsa, hai scelto di ri-convertirti alla Riforma dei Luterani?” Ecco allora la suprema convergenza, dei momenti e i vortici d’ignoto e conoscenza. L’abnorme miracolo dei tempi che si compie tra le pagine del tempo, mentre il volto di quella figura in qualche modo camuffata, lentamente, cominciò a mutare…

barocco

L’affascinante chiesa medievale che si mimetizza in mezzo ai prati d’Islanda

Benvenuto, esploratore, nella terra fiammeggiante del Nord. Diverse cose avranno suscitato la tua attenzione. Il paesaggio d’innevati rilievi, inframezzato da valli fertili e accoglienti, grazie all’effetto del suolo vulcanico creato sin dai tempi della Preistoria. I fiumi freschi e limpidi che scorrono dalle remote fino al mare. La pressoché totale assenza di foreste, quasi come se il concetto d’albero, a queste latitudini, non fosse in alcun modo allineato con le condizioni climatiche e le caratteristiche ecologiche vigenti. Eppure scoprirai, camminando negli stessi luoghi dei Vichinghi di un tempo, l’occasionale albero solitario, generalmente un esemplare di betulla, salice o sorbo. Potenzialmente sopravvissuto grazie al contributo della popolazione umana. E in un distretto della parte orientale del fiordo Skaga, quella che parrebbe da ogni aspetto rilevante una curiosa forma di escrescenza vegetale. Rettangolare vista di profilo, finché il gioco della prospettiva non permette d’identificarne la superficie apicale, che si estende in senso obliquo verso il terreno. Un tetto a dire il vero, sebbene ricoperto da ciò che in circostanze comuni non saresti incline ad aspettarti: terra ed erba strettamente interconnesse ovvero per riassumere in un singolo termine, la stessa familiare torba del terreno antistante. In una configurazione che ricorda quella di una casa stereotipica, con due principali tratti di distinzione: la porta lignea con due campane appese, che permette di accedere ad un recinto circolare anch’esso ricoperto di fili verdeggianti ove si trova un silenzioso cimitero. Ed una banderuola segnavento finemente ornata, con la dicitura parzialmente cancellata di 167_. Opera, si dice, del famoso intagliatore Gudmundur Gudmundsson detto “il Falegname” su commissione del vescovo Gísli Þorláksson, così come il resto della Grafarkirkja (“Chiesa del Santo Sepolcro”) nella sua forma fisica attuale, risalente a una fedele ricostruzione del XVII secolo sulla base di un edificio precedente di almeno cinquecento anni. E che sarebbe stato originariamente eretto dal vescovo della diocesi su gentile concessione del re d’Islanda, come anche riportato a chiare lettere nella saga di Sturlunga (XIV secolo). Quando era del tutto comune, come lo sarebbe rimasto particolarmente a lungo, per la gente di qui vivere all’interno di residenze costruite con metodologie simili, considerate migliori nell’isolamento degli occupanti dalle basse temperature rispetto alle comuni alternative in legno o pietra. Sebbene caratterizzate da esigenze di mantenimento decisamente più significative, con la sostanziale necessità di ricostruire almeno il tetto praticamente una volta l’anno. Il che non risultava essere, possiamo immaginare, altrettanto complesso o gravoso per un edificio di culto, utilizzato in tal senso dall’intera popolazione locale…

La rinascita del labirinto agli albori dell’industria ortofrutticola moderna

Un dedalo dove neanche il re di Atene avrebbe scelto volontariamente di avventurarsi, a meno di avere un’ottima ragione per farlo. Ma il kaiser Guglielmo I non era Teseo e mancava una Penelope a Parigi, durante l’assedio del 1870-71 che portò a grandi privazioni, sanguinosi scontri e la cattura dell’imperatore Napoleone III. Così dovette sembrare del tutto ragionevole la rinuncia, da parte delle formidabili truppe prussiane, a mettere piede nel sobborgo semi-rurale di Montreuil, dove un migliaio di minotauri avrebbero potuto sbucare tra succose pesche coltivate “a spalliera”. Una visione senza dubbio singolare ed altrettanto celebre grazie agli occasionali articoli di giornale e cartoline provenienti dalla città delle luci, proprio perché associata al marchio omonimo di frutta normalmente riservata alla borghesia, i nobili e i comuni cittadini. Nel primo esempio di un prodotto democratico, proprio grazie alla sua spropositata abbondanza. Ed il segreto era esattamente quello: un intero quartiere cittadino percorso e segmentato non dalle sue strade, bensì barriere in muratura per un totale di 600 Km e 2,70 metri d’altezza media, utilizzati per sconfiggere il più temuto dei nemici storici della coltivazione nei frutteti: l’invincibile ed inarrestabile generale Inverno. Particolarmente inviso nell’intero periodo tra il XIV e il XIX secolo, quando l’Europa venne condizionata da un periodo di mutamento climatico destinato ad essere chiamato la Piccola Era Glaciale (PEG) con le temperature medie terrestri calate di fino a 2 gradi Celsius. Ma fino al doppio o triplo di questi nei mesi freddi e nell’emisfero settentrionale, in modo più che sufficiente a dare un colpo significativo alla produzione sistematica di frutta di una certa fragilità ecologica, ovvero qualsiasi albero non fosse un melo o pero creati appositamente per resistere al vento gelido degli ultimi giorni. Fu dunque questa una lunga epoca di rinunce, ma anche incline a favorire sperimentazioni particolarmente fervide, come l’iniziativa documentata per la prima volta e in via preliminare in Svizzera nel 1561, da parte del botanico Conrad Gessner che aveva notato la maniera in cui la vicinanza ad alti e spessi muri di mattone potesse favorire la crescita di alberi di fico e datteri importati dal meridione. Coniando di fatto il termine di “frutteto murato” destinato ad entrare nel linguaggio comune al fine d’identificare un nuovo e particolarmente utile tipo di fortezza costruita dall’uomo. Capace di resistere, come dicevamo, agli elementi impietosi ma di farlo in modo particolare grazie ad un comportamento della termodinamica che giusto qualche secolo a questa parte iniziava ad essere compreso in modo razionale piuttosto che individuato principalmente grazie all’istinto dei coltivatori. Sto parlando, è inutile specificarlo, della maniera in cui una parete esposta a nord tendesse progressivamente all’accumulo dell’energia solare nel corso delle ore diurne, per poi procedere al rilascio di quel calore dopo il sopraggiungere del tramonto. Un muro per la frutta era per questo in grado di agire alla maniera di un condizionatore naturale. Permettendo di rendere reale quello che, fino all’introduzione di quel meccanismo, era rimasto un puro e semplice appannaggio dell’immaginazione…

Ma le anatre meccaniche digeriscono il grano ad orologeria?

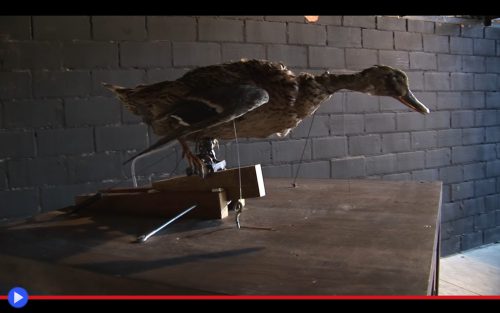

Nella versione alternativa della Rivoluzione Francese presentata all’interno del recente videogame Steelrising l’assemblea degli Stati Generali riunitasi per la prima volta nel 1789 sarebbe stata il primo capitolo di un incubo di proporzioni inusitate. In una Parigi devastata dalle sommosse e ribellioni, con barricate ad ogni incrocio e la stragrande maggioranza dei cittadini rifugiatisi all’interno delle proprie abitazioni, creature mostruose soltanto in parte antropomorfe avrebbero vagato per le strade, in un vortice di archibugi, elettriche scintille e lame insanguinate. Frutto dell’unione sacrilega con le anime dei morti intrappolate dal sortilegio di una figura storica vicina al Re di Francia (probabilmente conoscete il nome di quell’occultista) le macchine pensanti di Jacques de Vaucanson hanno preso vita e sono in cerca di soddisfazione. È lo scenario del metallo che sovrasta ogni cosa, tanto spesso presentato come l’alba delle macchine, oppure la spietata rivincita di Prometeo. Ma ciò che resta forse maggiormente impresso al giocatore, al termine della disordinata e qualche volta confusionaria avventura vissuta nei panni di uno di questi stessi essere, potrebbe individuato nella sfida finale al centro di tutto questo: il vorace demone di forma vagamente aviaria, le piume della coda a dipanarsi come quelle di un ventaglio, le ali spalancate che si aprono e richiudono ritmicamente. La versione sovradimensionata di un qualcosa di altrettanto a suo agio nei laghetti della reggia di Versailles, ovvero quella che la gente chiama anatra, quando è intenta a lanciargli il pane. Fantasia? Strana iniziativa dei progettisti? Ulteriore ed ancor più curiosa reinterpretazione della Storia? Forse, in parte. Ma anche un valido riferimento a ciò che fu il più grande capolavoro di una figura effettivamente vissuta. La più perfetta rappresentazione di una serie di processi biologici mai realizzata fino a quel momento. Parlando della quale lo stesso Voltaire avrebbe scritto, non senza un certo grado d’ironia: “Tutte le grandi conquiste della Francia potrebbero oggi essere state dimenticate. Se non fosse stato per l’anatra che defeca.”

Notevole, nevvero? Stiamo dopotutto parlando di una di quelle figure di grande ingegneri e costruttori di meccanismi, per lungo tempo ignorati durante la propria vita e all’improvviso diventati popolari in epoca Barocca, quando il frutto del loro lavoro iniziò ad attirare l’attenzione dei ricchi e dei potenti, diventando il fondamento di un particolare tipo d’intrattenimento: essere soavemente, profondamente meravigliati. Così come avrebbe potuto permettergli di ritrovarsi questo decimo figlio di un fabbricante di guanti di Lione, che avendo vissuto in un prevedibile stato di relativa indigenza i primi anni della propria vita a partire dal 1709, cominciò ben presto ad essere istruito per vestire il saio sotto l’egida salvifica di Madre Chiesa. Il che avrebbe incluso, in base agli aneddoti narrati in alcune delle sue discordanti biografie redatte a posteriori, la visita reiterata alla parrocchia di riferimento mentre la madre provvedeva a confessare i suoi peccati, con conseguente lunga attesa sui genuflessori di quell’imponente edificio. Tempo perso per chiunque, forse, ma non lui, che lo trascorse studiando attentamente il funzionamento di un grande orologio esposto per la convenienza dei fedeli, che ad un certo punto sarebbe stato in grado di riprodurre con le proprie stesse mani, da assoluto autodidatta, all’interno della propria casa. Non poteva avere, all’epoca, più di 10 anni e suo padre era già morto da tre. Entrambe validi ragioni, secondo la mentalità dell’epoca, per accelerare la sua marcia educativa verso il convento…