Non è sempre facile riuscire a immaginare, in ogni aspetto degno di essere notato, la vita di un’intera comunità che ha disposto le sue abitazioni attorno ad un cono. Non di quelli affusolati e preminenti, che ancora eruttano talvolta spruzzi di lapilli e ceneri pescate dal profondo (assurdo certo, ma non impossibile che possa capitare) bensì il tipico residuo di un vulcano che fu spento per migliaia di anni, prima che il cratere si allargasse fino all’approssimazione di uno stadio naturale. Per poi riempirsi, degnamente, d’acqua piovana. Endoreico è stato questo luogo, dunque, per incalcolabili generazioni. Almeno finché tra il XV ed il XVI, scacciando vi le antiche popolazioni di pescatori situate presso quello che veniva chiamato il lago di Chalco, le genti che credevano di averne facoltà divina provvidero a drenare una significativa parte di quel bacino idrico ed in particolare, quella situata all’interno di un perfetto anello di tufo, conseguenza d’intrusioni laviche oltre l’atavico della mera civilizzazione umana. Circa 1.500 anni erano passati, per dare una misura cronologica, dalla sua formazione per effetto dei processi terrestri ed ora per la prima volta era “vuoto”. Una condizione destinata a non durare eccessivamente a lungo, giusto il tempo di scoprire l’eccezionale fertilità della sua terra. Permeata di sostanze minerali derivate delle ceneri basaltiche con ricco contenuto di ferro, ed altri minerali in grado di fornire nutrimento alle piante. Abbastanza da attirare nel giro di pochi secoli, in questa landa priva di infrastrutture ma situata a una distanza relativamente breve da Città del Messico, una quantità esponenzialmente maggiore di abitazioni.

Fast-forward fino all’epoca moderna, per vederne il risultato senza termini di paragone: un’intera città, di quasi 400.000 abitanti, le cui strade e case paiono inglobare le pareti del cratere, piuttosto che essere dominate da esse. Avendo gli abitanti trovato, al suo interno, una fonte di cibo assai preziosa nel contesto arido del Distretto Federale Messicano. In quella che sarebbe diventata, ancor prima della presidenza di Porfirio Diaz e la collaborazione con il cognato ed uomo d’affari Íñigo Noriega Lasso finalizzata ad espandere e completare il drenaggio lacustre nel XIX secolo, un polo autogestito e fondamentalmente anarchico di fattorie frequentemente inclini a contendersi il territorio. Fino a ricevere la denominazione ufficiale di comune negli anni ’30 del Novecento con il nome di Valle de Chalco Solidaridad, evento a seguito del quale lo stato nazionalizzò le concessioni, distribuendole equamente (o almeno così si crede) tra gli aventi diritto allo sfruttamento. Dando luogo ad una situazione d’equilibrio che da ogni aspetto rilevante, continua tutt’ora.

messico

L’astuta ranatra dei boschi messicani, che gracida dal becco di un coccodrillo baritonale

I nomi comuni degli animali, come le loro alternative in lingua latina e greca, presentano frequentemente gradi di similitudine in funzione dei tratti condivisi da specie distinte. Soltanto che in tal caso, piuttosto che fenotipi si parla spesso di concetti, tratti distintivi riassumibili da vocaboli come “strano”, “diverso” o “singolare”. Chiunque frequenti assiduamente le pagine per amanti della biologia su Internet, ad esempio, avrà probabilmente familiarità con la celebre rana palla, che occupa pazientemente buche nel sostrato sudafricano in attesa delle stagioni umide occorrenti. O la rana pollo, delle isole caraibiche di Dominica e Montserrat, così chiamata per il sapore che caratterizza le sue carni, almeno in apparenza simile a quello del più diffuso uccello da fattoria. Ultimo capitolo di tale odissea onomastica, dunque, può essere individuato nel batrace che molti conoscono come la rana pala, causa la forma triangolare del suo casco cranico, in tutto e per tutto simile al versatile attrezzo usato per scavare o come arma da trincea nel corso di entrambe le guerre mondiali. Per lo meno all’interno di un certo numero di contesti nazionali, laddove nel suo Messico d’origine, questa Triprion spatulatus resta prevalentemente nota per il suo pico de pato, il “becco d’anatra” posizionato per l’appunto strategicamente, ai vertici di un’ideale geometria posizionata tra gli occhi e la capiente sacca di risonanza del sottogola. Una creatura al tempo stesso per lo più conforme alla definizione di un anfibio in zone non particolarmente umide, essendo il suo bioma situato principalmente nella parte meridionale del paese e ai margini dell’America Centrale identificabile come la foresta xerica di latifoglie decidue, dove lunghe stagioni calde vedono ripetersi, anno dopo anno, persistenti periodi di siccità. Il che costituisce d’altro canto la fondamentale chiave di volta interpretativa dell’intera configurazione di questi animali, non più lunghi di 101 mm nel caso delle femmine, ed 87 per quanto concerne i maschi. La cui collaudata strategia di sopravvivenza include, nei periodi non riproduttivi, la capacità di arrampicarsi fino al cavo dei tronchi o tra i densi cespugli di bromeliacee, ritrovando spazi angusti ove trascorrere le ore calde, in attesa di attaccare nuovamente all’alba ed il tramonto l’eterogenea popolazione degli insetti locali. Uno stile di vita che tende a richiedere la capacità strategica di difendere, contro eventuali predatori, l’ingresso di tali pertugi, prima tra le spiegazioni possibili della forma della loro testa, comune in modo apprezzabile anche alle altre due specie del genere Triprion, la petastatus dello Yucatan e la spinosus, o hylia incoronata dell’areale sudamericano. Il che costituisce a dire il vero soltanto la prima spiegazione possibile, per un animale non molto studiato che custodisce ostinatamente il suo principale mistero…

Fantastiche chimere variopinte, un grido che risuona nella notte: “…Alebrije!”

Tra i cultori degli onirici recessi, appassionati di mistiche ed alternative dimensioni, esiste un detto: “Non tutti gli incubi vengono per nuocere”. Allorché la mente, libera da restrizioni situazionali quali ragionevolezza o il tempo necessario a elaborare, può aprirsi come il rotondo portello di un sottomarino. Lasciando penetrare, uno alla volta, notevoli emissari degli oscuri abissi marini. Terrestri? Spaziali? Perché imporre al mondo una suddivisione categorica che in senso cosmico, essenzialmente, non gli appartiene? Animali e mostri, dopo tutto, non sono poi così diversi. Una volta che si accetta la possibile sovrapposizione di determinati aspetti interspecie. Come si ritrovò suo malgrado a fare il già celebre scultore di Città del Messico Pedro Linares, apprezzato tra gli altri da Frida Kahlo e Diego Rivera, quando all’età di 30 anni si ritrovò affetto da una grave febbre causata da peritonite. E nel suo letto di malato, ribaltandosi tra le coperte, venne trasportato nella mistica foresta dell’immaginazione. Tra tronchi colossali ed acquitrini, dove uno alla volta, sfilarono dinnanzi a lui presenze misteriose: là, un leone con la testa di cane. Ed ecco l’ombra di un asino alato! È un pollo, quello, con corna da toro? Finché affollandosi al suo cospetto, le creature eterogenee cominciarono ad emettere all’unisono un singolo verso. La cui onomatopea, tentando di trascrivere ogni cosa, non poteva essere resa in altro modo che: “Alebrije!”

Questo il nome e questa la parola, priva di etimologia in quanto inventata di sana pianta, utilizzata per riferirsi a una particolare forma d’arte nata in quel fatidico anno 1943, attraverso il linguaggio e i metodi della cartonería, antica tecnica di matrice tipicamente messicana per impostare addobbi festivi figurativi mediante l’utilizzo della cartapesta. Un lavoro praticato con fervore da Linares già da una vita, con particolare specializzazione nel campo dei Judas, le figure antropomorfiche o diaboliche bruciate durante le feste del suo paese. E nel quale avrebbe raggiunto vette precedentemente inesplorate, provando a dare forma alle creature scaturite dal suo sofferto periodo di contatto con l’altro mondo. Elaborando un concetto, in linea di principio, non così diverso dagli spiriti guida dei Nahual seguìti dai Maya ed Aztechi, benché scevro d’impliciti contenuti religiosi ma piuttosto concentrato nel creare un’immagine capace di restare impressa, stimolando ed invitando la fantasia. Animali compositi, dunque, letterali mostri ma pur sempre carichi di un profondo significato spirituale. Poiché non necessariamente malefici, o ferocemente invisi all’umanità…

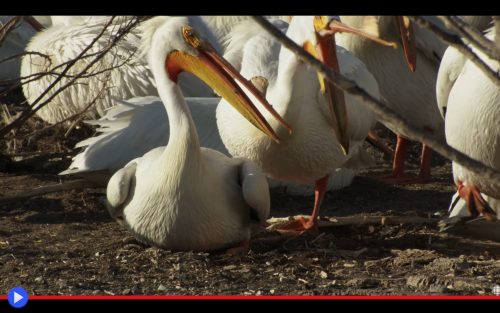

I bianchi pellicani che trasportano una pietra da meditazione sulla punta del becco

Suiseki è il termine giapponese usato correntemente per riferirsi all’arte nobile, diffusa in una significativa parte dell’Estremo Oriente, di andare in cerca di sassi dalla forma particolare ed esporli come fossero antichi manufatti o pietre preziose. All’interno di vasi o piattaforme non dissimili da quelle usate per i bonsai, la loro qualità tenuta in più alta considerazione è normalmente quella che li rende simili a montagne in miniatura, ovvero la riproduzione micro delle proporzioni macroscopiche del nostro vasto, misterioso pianeta. Talmente fuori dagli schemi, a volte, così lontano dalle aspettative che sarebbe lecito trovare soddisfatte, da esercitare spesse volte quell’istinto particolarmente umano d’individuare schemi familiari là, dove non avrebbero alcuna ragione di sussistere alla stessa maniera. Guarda per esempio l’elegante formazione di candidi pellicani dall’apertura alare di fino a tre metri, che avendo sorvolato gli aridi deserti del Nevada, Utah, New Mexico e Arizona, ora si approcciano rapidamente al mare, discendendo il traiettorie oblique simili a splendenti corpi celesti. Ed ora si fermano, per qualche istante, galleggianti sopra l’onde a riprendere fiato: non è forse l’iconico profilo del monte Hua dai molti templi e ponti simboli del taoismo cinese, quello? Possibile che si tratti del massiccio del Seroksan, tra le più alte cime della penisola coreana? Oppure il Fuji-San, soggetto d’innumerevoli stampe del mondo fluttuante, cono vulcanico del tutto imprescindibile della storia dell’arte in Giappone? Ciascuna alta una decina di centimetri circa e di un colore arancione acceso. Così come il l’uncinato becco di 300-400 mm che la ospita, di fronte allo sguardo attento dell’uccello simbolo dei pescatori umani.

E loro prototipico avversario, tradizionalmente, se è vero che questa particolare specie originaria dell’intera parte meridionale e occidentale degli Stati Uniti, Pelecanus erythrorhynchos, fu lungamente perseguitata al pari dei propri simili in altri luoghi del mondo, nell’impressione o credenza popolare del tutto inesatta che potesse costituire un concorrente scomodo, nella sua continuativa cattura e consumazione di pesci provenienti dalle stesse imprescindibili profondità marine. Non che sarebbe stato irragionevole pensarlo, prima che l’osservazione scientifica penetrasse a pieno titolo nel senso comune, dinnanzi all’efficacia evidente con cui questi ponderosi uccelli simili a dei veri e propri pterodattili, tra i maggiori esseri volanti al mondo, cooperano nell’implementazione delle loro collaudate strategie di foraggiamento, che ne vedono svariate moltitudini collaborare in squadre di una dozzina d’individui o più, nell’immergersi e tirare fuori a turno schiere di splendenti figli di Nettuno. Pesci troppo piccoli se presi singolarmente, d’altra parte, affinché potessero avere un qualsivoglia tipo di valore intrinseco una volta esposti tra le altre merci del mercato umano…