Molti accorsero in quel fatidico 2006, per una pianta verticale apparsa all’improvviso nello spiazzo centrale dei giardini botanici del Missouri. Simile a una torre ricoperta di tentacoli spinati quasi simmetrici, ma non proprio, tali da richiamare nella mente l’immagine soltanto in parte familiare di un’aloe cresciuta nell’imprescindibile secchezza deserto nordamericano. Eppure priva di alcun tipo di apparente economia biologica, con le propaggini di un tono verde oliva, in grado di riflettere la luce come fosse l’elemento di una fiamma congelata nel tempo. Allorché chiunque avesse un interesse, anche soltanto passeggero, nell’osservazione botanica delle specie in quel periodo lo avrebbe notato: simili esemplari, ancor più variopinti e bizzarri, talvolta traslucidi al punto da sembrare evanescenti, che facevano la propria comparsa nei diversi conservatori botanici della nazione, e non solo. Querce magiche, rampicanti ultradimensionali, fiori strabilianti per la varietà delle proprie forme ed apparenze situazionale. I semi avevano attecchito, finalmente, non per cura decennale o dedizione degli addetti ai lavori. Bensì la visione olistica e l’opera coordinata dalla mente fervida di un singolo uomo. Dale Chihuly aveva cambiato, finalmente, il registro periodico della sua arte. “Mille fiori” e/o “C. in the Garden” era il titolo, di quest’universo mistico ed immaginifico recentemente scaturito dalla pratica vetraia dei laboratori, considerati a buon ragione come punta di diamante e raison d’être della formidabile rinascita di questa particolare forma d’arte a Seattle, Tacoma, Portland e altri luoghi del Pacific Northwest nel corso degli ultimi decenni. Con genesi remota dall’evento raccontato come meramente accidentale nel 1961, che aveva portato questo americano di discendenza slovacca, all’epoca laureando in Interior Design, ad interessarsi alla fusione e soffiatura del vetro. E “soltanto” una sessantina d’anni a disposizione, di carriera destinata a rivoluzionare l’intera percezione collettiva di quel materiale eternamente utile, quanto subordinato ormai da plurime generazioni alla mera applicazione utilitaristica nel quotidiano delle persone. Ovunque tranne che in un luogo: Venezia. Dove l’artista ebbe modo di soggiornare negli anni successivi, durante il suo periodo di studio a Firenze, durante cui iniziò la pratica del tutto originale di tessere degli arazzi in cui riusciva a incorporare dei pezzi di vetro intrecciato. Un punto di partenza, se vogliamo, di quello che sarebbe diventato in seguito il suo marchio di fabbrica: creazioni organiche e asimmetriche, quasi cresciute piuttosto che precisamente progettate dalla mente di un produttore umano. Presenze del tutto inflessibili, come si confà a quel tipo di opere, ma che sembrano fluire in modo indefinibile nel vento delle circostanze, se solo ci si ferma per qualche fatidico momento, come dicono gli americani, ad “annusarne i fiori”. E le molteplici declinazioni egualmente memorabili che tendono, in un’ampia varietà di circostanze attentamente studiate, a derivarne…

innovazione

L’inamovibile vascello antartico che si eleva dalla morsa stagionale del grande Inverno

Se potessimo puntare da una base stabile strumenti di misurazione laser contro la facciata dell’interessante parallelepipedo in metallo, la cui forma aerodinamica resiste ad ogni forza trasversale di quel luogo non propriamente accogliente, scopriremmo al volgere di un anno qualche cosa d’inaspettato. Relativa al modo in cui essa pare crescere, in altezza, tra gli 80 centimetri ed 1 metro, allungando l’ombra del suo tetto sostenuto da incombenti palafitte situazionali. Quasi come se quest’ultime fossero le appendici deambulatorie, di un gigantesco miriapode sopito in attesa di quell’impossibile scongelamento futuro…

Spesso utilizzate come termini di paragone d’ipotetiche strutture che verranno costruite un giorno sulla Luna o altri corpi del Sistema Solare, le stazioni dell’Antartico presentano effettivamente alcune sfide ingegneristiche tipiche soltanto della Terra e che difficilmente potranno, in proporzione, andare incontro ad alcun tipo di problema equivalente fuori dalla nostra atmosfera. Cominciando in modo particolarmente rilevante dagli inesauribili processi meteorologici e climatici che condizionano lo stato in divenire della candida calotta, il cui livello cresce in modo pressoché costante per l’accumulo di neve sopra il peso stratigrafico dei millenni trascorsi. Non sarà in tal senso un assottigliamento graduale, bensì il catastrofico collasso entro una generazione o due, a causare il devastante scioglimento di quei ghiacci e la devastazione lungamente anticipata dai processi del cambiamento. Particolarmente in zone come la Piattaforma di ghiaccio Ekström, dove la precipitazione di appena qualche decina di cm di neve nuova ogni anno causa l’innalzamento pressoché costante del livello del suolo che il gelo trasforma nel cosiddetto firn, mentre il trascinamento eolico di quel materiale non sempre egualmente compatto ridisegna il mutevole profilo dell’orizzonte. Ivi incluso, per massima sfortuna degli umani, ogni tipo di struttura posta in essere a serbare gli interessi di esplorazione o studio che potremmo avere nei confronti del più ostile dei continenti. Poiché d’altronde, questo luogo ha certe valide caratteristiche che lo eleggono a meta desiderabile rispetto alle adiacenti alternative: la relativa accessibilità dal mare, per la vicinanza alla baia di Atka, una delle poche regioni della costa dove il ghiaccio si apre stagionalmente; una superficie piatta e sgombra, utile a far atterrare gli aeroplani; collocazione strategica per l’invio e ricezione di comunicazioni tramite onde radio nei lunghi mesi del gelido inverno. Così come esemplificato per la prima volta dai tedeschi già nel 1981, con la costruzione della stazione di ricerca dedicata al geologo del XIX secolo Georg von Neumayer, tra i primi ricercatori a sostenere l’esigenza di una collaborazione della scienza internazionale…

Sorge a Shenzen l’edificio futuristico che allude all’iniziale del suo committente

In un punto d’interscambi commerciali d’importanza primaria fin dagli albori dell’Era Moderna, situata presso l’estuario del Fiume delle Perle, l’odierna megalopoli composta da Macao, Shenzen e l’isola di Hong Kong costituisce a memoria d’uomo uno dei cuori pulsanti del progresso e la tecnologia dell’Asia Orientale, se non il mondo intero. In questo luogo sottoposto ad un processo di continuo mutamento, antiche culture convergono, vengono integrate, producono connotazioni nuove ai sistematici princìpi del pensiero e dell’estetica umana. Con zone come il quartiere Sheung Wan costellato di templi e botteghe tradizionali, fronteggiato dal distretto di Central che fronteggia il mare, con il suo nucleo finanziario sovrastato da una serie di grattacieli appartenenti ad epoche e sensibilità marcatamente diverse tra loro. Ma è forse proprio il popoloso insediamento all’altro lato del conglomerato marittimo, direttamente collegato alle arterie stradali e ferroviarie dell’entroterra, ad offrire alcune delle viste maggiormente eclettiche o difficilmente caratterizzabili fuori dal particolare contesto di pertinenza. All’altro lato dello Shenzhen–Bay Bridge (深圳湾大桥, Shenzhenwan Daqiao) lungo di 5 Km di lunghezza, ormai da quasi quattro anni è possibile individuare l’ombra progressivamente sopraelevata di quello che potrebbe costituire il recente edificio più originale di questo skyline senza effettivi termini di paragone vigenti. Creazione dello studio architettonico di Zaha Hadid, che dell’eredità decostruttivista dell’omonima nonché fondatrice architetta britannica ha saputo fare il proprio marchio di fabbrica con opere costruite nei cinque continenti, lo Yidan Center è un doppio grattacielo ad uso misto con ponte di collegamento superiore, che ricorda vagamente il celebre quartier generale della CCTV a Pechino, il quale risulta maggiore nelle dimensioni con i suoi 234 metri d’altezza contro i 139 della creazione più recente. Sebbene rispetto all’opera del 2012 creata dagli OMA newyorchesi, la forma del palazzo per come dovrà presentarsi al suo completamento qui risulterà connotata dalle forme organiche di un’effettiva “pelle” composta da strati sovrapposti di finestre riflettenti e pannelli metallici curvi in alluminio di colore chiaro, interfacciati in base a un calcolo parametrico mirato a massimizzare l’illuminazione ed isolamento termico, privilegiando nel contempo l’ottenimento dell’ormai iconico profilo curvo degli edifici prodotti da questo studio. Ciò che emerge, tuttavia, da un’analisi più approfondita è il segreto nella grafia cinese del nome dell’edificio: 一丹中心 (Yī Dān Zhōngxīn) con riferimento diretto al nome di colui che fortemente l’ha desiderato. Niente meno che Chen Yidan, uno dei cofondatori del gigantesco conglomerato tecnologico e mediatico Tencent, nonché della fondazione e premio anch’essi omonimi dedicati al perfezionamento dell’educazione su più livelli. Ed è qui che le cose prendono una piega inaspettata. Nel momento in cui si mettono a confronto l’ideogramma 丹 (Dān) con la forma pienamente apprezzabile dell’edificio ormai vicino al completamento…

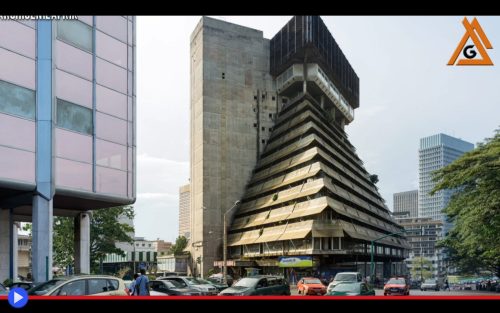

L’alta ziggurat di Abidjan, faro eclettico nella metropoli del modernismo africano

Rappresenta una fondamentale anomalia nello sviluppo estetico ed architettonico del Novecento, il fatto che dal nulla si riuscito a emergere uno “stile internazionale” o maniera tipica di costruire i grattacieli, del tutto privo di creatività nella progettazione in quanto conforme alla descrizione di massima che corrisponde ad un rettangolo, svettante verso il cielo. E che in qualche maniera insidiosa, replicato all’infinito nelle capitali e principali megalopoli del mondo, tale approccio abbia risucchiato l’energia del senso comune, relegando soluzioni alternative ai vezzi di creativi che lavorano fuori dal coro, tanto spesso criticati o incompresi dai passanti urbani delle larghe strade antistanti. Quasi come se l’esistenza di una cultura distintiva, stilemi o metodi espressivi singolari, potesse costituire il peccato fondamentale dei popoli, direttamente contrapposto al trionfo dell’anonimato e la modernità futura. Pensate per conferma al grande architetto veronese Rinaldo Olivieri (1931-1998) ed in modo particolare al suo lascito di maggiore rilevanza storica, il centro commerciale con uffici nei ballatoi e residenze ai piani superiori della Pyramide di Abidjan del 1973, agglomerato principale e fino a dieci anni dopo tale data anche il centro amministrativo della Costa d’Avorio. Opera che trae una diretta ispirazione dalle capanne coniche dei popoli oriundi nonché la geometria astratta di talune statuette di epoca pre-coloniale originarie di queste terre, eppure inserita a pieno titolo nel movimento architettonico del Brutalismo, così strettamente associato alla perdita delle misura umana ed i distopici paesaggi urbani della fantascienza post-modernista. Il che in un certo senso trova giustificazione a posteriori nell’aspetto attuale dell’edificio, colosso alto 14 piani dal lato di 80 metri, i cui 80.000 metri quadri troppo difficili da affittare sono diventati a partire dagli anni ’90 rifugio per i senza tetto, e in seguito una cattedrale derelitta di quello che avrebbe potuto essere, se soltanto le peggiori profezie non avessero trovato il modo e la ragione di realizzarsi. Visioni relative all’insorgenza dell’economia di scala nel settore dell’agricoltura intensiva, relegando gli anni del miracolo ivoriano nell’esportazione di cacao e caffè a nostalgica memoria del passato. Mentre il potere economico che aveva un tempo ambito a trasformare questa città nella New York dell’Africa Occidentale andava scemando, rendendo in tal modo lo sforzo relativo al mantenimento di opere come questa del tutto impossibile da estendere fino all’inizio del nuovo millennio. E le pareti di beton (cemento) macchiate dall’umidità e lo smog iniziavano a riflettere gli spazi interni derelitti e cadenti…