Guarda il mondo da un’angolazione obliqua ed ogni cosa apparirà, con il palesarsi della lente mentale appropriata, come il prodotto unico di una disparata moltitudine di monadi reciprocamente interconnesse tra loro. I grandi della spiaggia e gocce nell’oceano, atomi dell’insostanziale etere che ogni cosa permea e ne congiunge gli indistinti confini. Ma se vogliamo dare concretezza, per quanto possibile, ad una simile visione del nostro piano di esistenza c’è soltanto un’energia che possa corrispondere al suddetto fattore latente, l’intangibile ma persistente tema universale dell’esistenza. Luce abbiamo scelto di chiamarlo, e luce fu. Dal bagliore primordiale della stella madre ai fuochi da campo nelle profondità della foresta dell’Amazzonia, lo strale disegnato dai potenti fulmini dell’atmosfera nello stesso modo si riflette entro gli spazi architettonici che sono stati progettati (ed abitati) dall’uomo. Immaginiamo dunque di piegare le normali traiettorie di quel fluido, piegarli per le pure necessità di un filosofico disegno. Abbiamo appena spinto la memoria condivisa del senso comune verso l’opera premiata di un’artista coreana. Che dopo essersi cambiata il nome, ha preso in mano alcuni iconici concetti esteriori della propria eredità nazionale. Trasformandoli fino al punto da rimuoverne l’aspetto materiale. Ma non quello, assai più rilevante, della funzione sottintesa dalla loro stessa persistenza pratica e internazionale.

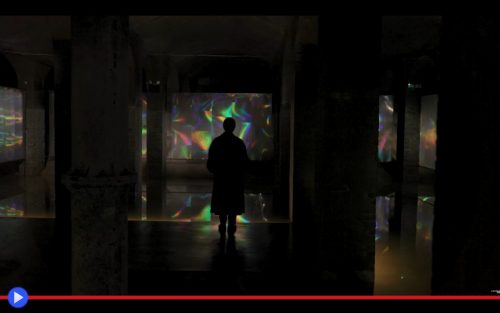

Era l’anno 2006 dunque quando Kimsooja (al secolo, Kim Soo-Ja) faceva il suo ingresso trionfale tra le percezioni della Spagna grazie ad un’installazione niente meno che spettacolare a Madrid. Presso il Palacio de Cristal nel parco di Buen Retiro, edificato nel 1887 come parte dell’Esposizione Coloniale delle Isole Filippine, le cui pareti in vetro e metallo sarebbero state ricoperte 119 anni dopo da una serie di pannelli prismatici trasparenti, in aggiunta a un pavimento in grado di restituire verso l’alto il trionfale alone di colori cangianti che in tal modo risultava, tra lo stupore generale dei visitatori, rimbalzare da una parte all’altra di tale ambiente. Subito chiamato dalla stampa “Stanza degli Arcobaleni” andando a sovrascrivere in maniera ineluttabile il titolo e programma filosofico impiegato dalla creatrice. Che inserendo l’opera nella sua serie “To Breathe” (Respirare) si era premurata d’impreziosire ulteriormente la location con il suono registrato del suo respiro, così da creare l’impressione di aver fatto l’ingresso in luogo racchiuso e personale, essenzialmente sospeso tra la capacità di osservazione e la cosa stessa utilizzata come spunto d’analisi esperienziale, in un processo indubbiamente necessario alla meditazione individuale. Eppure al tempo stesso, inserito in un contesto fortemente materialistico in quanto riconducibile ad un programma più che decennale, le cui tecniche impiegate hanno saputo costituire, da un lato all’altro del mondo dell’arte, un fattore primario del messaggio al centro dell’opera pregressa di Kimsooja…

Laureatasi nel 1980 presso l’Università di Hong-Ik a Seul, con una specializzazione che l’avrebbe occupata per ulteriori quattro anni, l’artista Kim avrebbe dedicato i suoi inizi d’artista allo studio e messa in pratica delle tecniche pittoriche dei Maestri occidentali, un percorso che l’avrebbe avvicinata in modo particolare al post-impressionismo e l’eredità formale di Paul Cézanne. Almeno finché durante il lungo periodo trascorso successivamente a Parigi presso la Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts non ebbe modo di vedere, in occasione della Biennale, alcune installazioni del teorico musicale ed artista visuale dell’avant-garde statunitense, John Cage. Con particolare riferimento alle stanze del vuoto e del silenzio, luoghi dove il visitatore veniva invitato a fermarsi per raggiungere uno stato transitorio, con una purezza d’intenti che ella stessa avrebbe perseguito, lungamente, nella sua carriera di artista dalla fama internazionale. Iniziando dalla scelta di un materiale prediletto, la stoffa tradizionale coreana, che ella era solita disporre in configurazione sovrapposta e/o cruciforme (vedi ad esempio: The Earth – 1984) alla genesi di un contesto al tempo stesso a due e tre dimensioni, che taluni paragonarono inizialmente ad alcune opere dell’italiano Lucio Fontana. Per poi spingersi decisamente verso la seconda delle due alternative dimensionali, arrivando a prediligere l’impiego della metodologia espressiva del cosiddetto bottari (보따리) il “pacchetto” o “fagotto” storicamente realizzato dalle donne della penisola d’Asia per contenere e trasportare le loro cose. Un simbolo potente collegato non soltanto all’iconografia del mondo femminile ma anche alla lunga e sofferta diaspora di quel popolo, tante volte coinvolto dai conflitti che costituiscono l’origine sofferta della democrazia. Così come quella vissuta in tanti altri contesti più o meno contemporanei, tanto efficacemente richiamata nell’opera performativa Bottari Truck in Exile (1999) in cui seduta sopra un pick-up ricolmo di tali oggetti si faceva strada in vari paesi d’Europa come i profughi del conflitto in Kosovo, per giungere in fine presso la Biennale di Venezia. Un concetto ripreso nell’installazione attualmente esposta fino a metà novembre presso la Oude Kerk (Chiesa Vecchia) di Amsterdam, dove i fagotti compaiono all’interno dello spazio consacrato evocando la presenza invisibile di personalità rimaste senza una patria né fissa dimora, costrette a ricercare asilo nelle circostanze in grado di preservare per quanto possibile l’essenziale dignità umana. Fagotti come concetti trascendentali dunque, capaci di evolversi oltre la stessa forma osservabile che tradizionalmente li ha saputi caratterizzare, nella maniera testimoniata dall’opera Bottari 1999-2019 (2019) in cui l’artista esponeva un container per uso navale di fronte al museo berlinese dello Humboldt Forum, ricolmo dell’intera pletora di oggetti accumulati nei lunghi anni trascorsi all’interno del suo appartamento newyorchese. Fu intorno a quel periodo, incidentalmente, che ella ebbe un’intuizione mentre sceglieva il nome di un dominio Internet per mostrare al mondo le sue opere d’arte: congiungere le componenti del proprio nome ricevuto alla nascita, per diventare un’entità immateriale senza sesso né provenienza. Pura mente incline a commentare l’universo, superando concetti meramente transitori come il femminismo, cui era stata associata nella prima parte della sua carriera.

Proseguendo in quel tragitto di essenziale trasfigurazione, fino alla serie particolarmente incline ad essere fraintesa delle sue installazioni “To Breathe“.

Come nel frangente diventato celebre a Madrid, più volte riproposte in luoghi dalle configurazioni egualmente valide a massimizzare la sensazione di trovarsi, in quel fatidico momento, non più all’esterno bensì parte integrante ed inscindibile del prototipico bottari. In se stesso scorporato attraverso la dialettica della luce prismatica, nella maniera lungamente codificata in Corea, dai colori primari obangsaek (오방색) spettro simbolico di blu, rosso, giallo, bianco e nero, rispettivamente riconducibili alle cinque direzioni, nonché i corrispondenti elementi ed altrettante creature mitologiche guardiane delle terre riservate agli esseri umani. Oltre i confini che dividono noialtri e fin dentro la mente dell’artista trasfigurata, in quello che ella stessa è celebre per aver definito e teorizzato in videografie trascorse come il metaforico “ago vivente”: una figura in grado di cucire assieme i punti di vista ed i diversi contesti culturali di provenienza. Annientando differenze percepite che a tal punto giungono a condizionare, fino a proporzioni tragiche, i rapporti tra le contrapposte identità nazionali. Giacché il sangue non è acqua, ma può diventare luce. Il punto di partenza necessario, verso una rinnovata ed altrettanto salvifica interpretazione planetaria dell’esistenza.