Le tende dell’improvvisato stanzino si aprirono d’un tratto, mentre il prestigiatore ed intrattenitore noto come Ching Lau Lauro faceva la sua trionfale uscita verso quello che avrebbe costituito, ancora una volta, il suo palcoscenico in una tarda serata d’autunno. Le ombre cominciavano a allungarsi presso l’affollato molo di Herne Bay, in Kent, mentre alla vista del suo caratteristico costume, gli entusiastici spettatori si produssero in un caloroso applauso. Tutti ormai conoscevano, in quell’ottobre del 1836, la fama eccezionale del primo showman dell’Inghilterra vittoriana a pensare di abbigliarsi come un acrobata cinese, nonché l’unico a eseguire l’eccezionale numero della levitazione umana, sedendosi tranquillamente a due metri da terra, con l’unico appoggio apparente di un bastone da passeggio stretto nella sua mano sinistra. Per poi passare a un ricco repertorio di giochi di mano, canzoni e addirittura un pezzo da ventriloquo ed imitazioni dei richiami degli uccelli. Ma una parte significativa dei presenti in quella notevole occasione, erano accorsi in modo particolare per un nuovo aspetto ampiamente pubblicizzato nei volantini del suo carrozzone itinerante: l’atteso accendersi della cosiddetta luce “koniaphostica” espressione liberamente prelevata dal greco e riferita dichiaratamente alla maniera in cui tale dispositivo avrebbe illuminato “Di una mistica luce bianca” lo spazio dell’esibizione, tale da “Non far rimpiangere neppure il più intenso sole di mezzogiorno.” Giudicando attentamente una serie di parametri, tra cui la scurezza del cielo, l’aspettativa dei presenti e il tempo rimasto nel suo spettacolo, Lauro fece quindi un cenno concordato al suo assistente di scena sopra una struttura temporanea in legno. Il quale, con espressione concentrata al massimo, girò la manovella del suo marchingegno simile a un cilindro ricoperto di tubi che aveva trasportato fin lassù, impugnando un bocchettone dall’aspetto particolarmente robusto e puntandolo in una scatola cilindra dall’aspetto specchiato. Fumo e polvere ne uscirono in quantità impressionante. Mentre il protagonista della scena d’industriava in una prova d’abilità nel maneggiare le sue uova magiche e le mele di Belzebù, il pubblico in rapito silenzio vide a questo punto l’avvenire di quanto promesso, sebbene in base a linee guida largamente inaspettate. Ma tutti coloro che si sarebbero aspettati qualcosa di simile alla diffusa luce a gas dei teatri dell’epoca, soltanto un po’ più forte, scoprirono la differenza che poteva fare nell’ambientazione corrente un potente fascio di energia fotonica, direzionato esattamente contro l’uomo fermamente intenzionato a polarizzare l’attenzione, come la manifestazione ultraterrena di un qualche tipo d’essere fatato. In quel preciso attimo, in altri e ancor più chiari termini, Ching Lau fu il primo ad essere pubblicamente investito dello stato di grazia prototipico chiamato per antonomasia in lingua inglese: to be IN the limelight. Trovarsi al centro di ogni cosa, ovvero: nella (chiara) luce di calce viva. Che non era nel caso specifico per niente una metafora, quanto una descrizione assolutamente puntuale dell’effettiva progressione degli eventi.

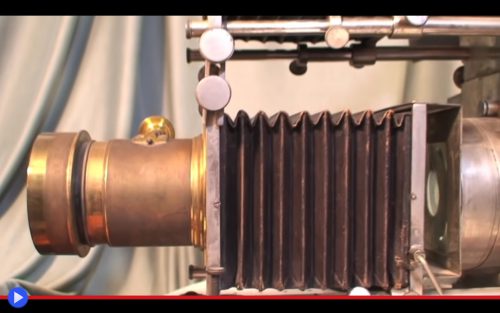

Lungamente indotti a considerare nostri eroi gli attori e i loro personaggi, creatori della storia, dei combattimenti e delle acrobazie previste da ciascuna comprovata pièce teatrale, ci siamo abituati a un patto finzionale che cancella dalla percezione pubblica tutto il valido contorno tecnico, nel comprensibile timore che conoscerlo approfonditamente potrebbe rovinare la magia. Eppure largamente necessaria, nonché talvolta spregiudicata, può essere chiamata l’opera di tutti coloro che si trovano dietro le quinte o in assenza di quest’ultime, ai margini del palcoscenico, incaricati di far funzionare tutte quelle macchine finalizzate a potenziare l’effetto della recitazione, con fattori esterni, funzionali o visuali di varia natura. Il che avrebbe finito per includere, fino al terzo quarto del del XIX secolo, una rudimentale torcia ad ossidrogeno capace di ardere alla temperatura di circa 2.500 gradi. Orientata verso una ragionevole approssimazione di pietra magica, senza particolari concessioni al concetto odierno di sicurezza, sia individuale che collettiva. Il principio di funzionamento di un riflettore di tipo koniaphostico risultava essere, in effetti, nient’affatto complesso…

Per affrontare la questione dall’inizio, a questo punto, sarà opportuno risalire all’esperienza tecnologica di (Sir) Goldsworthy Gurney, il tipico polimata vittoriano e scienziato gentiluomo che nel 1822, parallelamente ai suoi molti contributi offerti al mondo dell’energia a vapore ed in modo particolare nella progettazione di locomotive, scoprì quasi accidentalmente l’intensità e durata di una fiamma creata dal mescolarsi di due dei gas più comuni sul nostro pianeta: l’ossigeno e l’idrogeno puro, precedentemente isolato mediante il processo d’idrolisi dell’acqua. E poiché un processo simile sembrava chiedergli a gran voce e un qualche tipo d’esperimento, fu sua l’iniziativa di accostare l’apparato risultante ad una serie di materiali potenzialmente interessanti, tra cui un blocco procuratosi per l’occasione di quella che gli anglofoni chiamavano quicklime, ovvero uno dei più antichi e conosciuti materiali di costruzione dell’umanità, ricavato da calcare, marmo, conchiglie o altri materiali ricchi di carbonato di calcio. I quali, una volta cotti attraverso un lungo periodo, si sarebbero ossidati trasformandosi in una polvere fondamentale nella produzione del cemento, ma anche utile per la lavorazione del metallo e nella creazione del leggendario fluido incendiario noto come fuoco greco. Quello che Goldsworthy ebbe modo di scoprire in tale circostanza, tuttavia, è che accelerando un simile processo attraverso un periodo di pochissimi minuti si sarebbe contestualmente ottenuto anche un rilascio di significativa luce collaterale, grazie al processo della candoluminescenza: il raggiungimento di lunghezze d’onda della luce capaci di coprire completamente il corpo nero (blackbody) dell’oggetto sottoposto a incandescenza. Un processo tale da poter illuminare anche un grande spazio al chiuso, a seconda della quantità di calce sottoposta al processo. Ora l’inventore non aveva un simile campo come polo principale della sua attenzione, e ritornando dopo qualche tempo alle sue ricerche nella costruzione di motori avrebbe lasciato la torcia a ossidrogeno come un mero esperimento privo d’applicazioni, sebbene dotato di notevoli potenzialità. Ci sarebbero voluti ulteriori cinque anni tuttavia, e l’intervento di un secondo innovatore tecnologico, perché si potesse raggiungere l’effettivo primo esempio di quella che sarebbe stata nominata per la prima volta limelight o per l’appunto, luce di Drummond. Thomas Drummond era un ufficiale militare scozzese originario di Edinburgo, che si era dedicato primariamente in epoca di pace alla realizzazione di un sondaggio geografico dei territori del Regno Unito. Missione per la quale, scoprì ben presto, avrebbe potuto trarre beneficio da una potente fonte di luce direzionabile, da utilizzare per tracciare chiaramente i profili delle ombre di particolari formazioni paesaggistiche o rocciose oggetto del suo lavoro. Al che l’idea di ricorrere al principio della calce viva, integrato per l’occasione in un complesso marchingegno portatile che potesse essere rapidamente messo all’opera nel corso dei suoi viaggi. Soltanto successiva sarebbe stata l’idea quindi di crearne una versione fissa, per l’integrazione nelle torri di segnalazione dei fari navali, dotato di un sistema di carico e riscaldamento automatico per sfere di carbonato di calcio, così da ridurre sensibilmente il rischio nel maneggiare un simile materiale soggetto ad incipienti stati d’incandescenza. Benché una simile convenienza non sarebbe stata sempre presente nei successivi riflettori da palcoscenico basati su meri specchi parabolici, dato l’ingombro ed i costi coinvolti, laddove il principio d’utilizzo maggiormente diffuso prevedeva assai più semplicemente un singolo addetto a mantenere il riflettore in stato d’incandescenza, appropriatamente protetto da occhiali ed abiti refrattari nonché addestrato in modo da non mettere in pericolo il teatro ed ogni singola persona contenuta la suo interno.

In un mondo abituato ancora alla luce tremula ed instabile delle lanterne, nonché quella ancor più inaffidabile di una semplice torcia, il tipo di effetto garantito dal sistema di Drummond costituiva niente meno che una cambiamento di paradigma generale, ben presto capace di espandersi al resto d’Europa e gli Stati Uniti. Al punto che si ha notizia del caso in cui, nel 1862, del notevole successo conseguito dalle navi di pattuglia dell’Unione durante la guerra civile americana, nell’intercettare i corsari confederati mediante l’uso delle loro potenti luci basate sul principio della calce viva. Fino al caso estremo dell’assedio del forte Wagner a Charleston, durante cui lo schieramento nordista mantenne i bastioni di quest’ultimo illuminati ininterrottamente giorno e notte per un periodo di 42 ore, impedendo completamente agli addetti ai pezzi d’artiglieria di prendere la mira contro l’esercito sottostante. Una valida dimostrazione pratica, se mai ci fosse ancora bisogno, di come l’impiego in campo militare costituisca uno tra i più validi catalizzatori del progresso umano. Con tutte le imprescindibili problematiche che ciò comporta.

Un qualcosa di miracoloso, magnifico e terribile al tempo stesso. Per le sue implicazioni tecniche di un costante stato d’instabilità gassosa ma anche per l’effetto che ne conseguiva, talmente incredibile da riuscire a trascendere la cognizione di luce artificiale conosciuta fino a quel particolare momento. Un senso di stupore e meraviglia che, d’altra parte, non sarebbe durato particolarmente a lungo, vista la tempestività con cui verso la fine del XIX secolo, iniziò a prendere piede l’energia elettrica e tutto ciò che questa comportava nell’antico campo dell’illuminazione a comando. Con oltre 22 inventori indicati nelle cronache coéve come possibili iniziatori del solo concetto di lampadina, mentre una buona parte del mondo prendeva atto grazie all’opera dei suoi inventori di quello che sarebbe diventato, molto presto, il successivo capitolo della lunga storia tecnologica dell’uomo.

Ma non tutti avrebbero abbandonato i vecchi modi di dire e per un importante principio nel funzionamento della comunicazione, nella lingua parlata inglese sarebbe rimasto in uso il vecchio modo di dire. “Essere nella luce di calce viva”; uno stato giudicato desiderabile per chiunque faccia l’attore, l’atleta, il politico. Laddove ritornando con la mente allo specifico funzionamento del dispositivo, personalmente avrei preferito di gran lunga trovarmi all’altro lato della torcia ossidrica. Non sia mai che a causa di un destino sfortunato, l’addetto si potesse trovare a dover gestire un’improvvisa ritorno di fiamma. Dovendo scegliere in pochi attimi dove puntare il marchingegno, tra le tende combustibili del sipario o colui che si trova in mezzo ad esse, del tutto inconsapevole degli ultimi eventi.