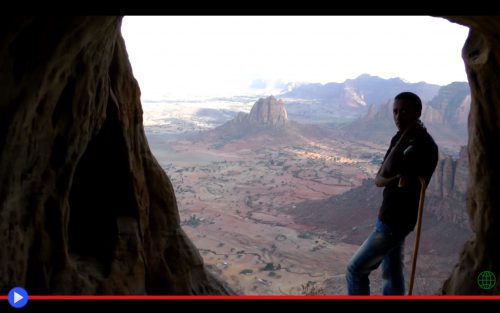

Uno degli aspetti più singolari dell’Etiopia, vista la sua collocazione geografica nel bel mezzo dell’Africa orientale, è l’alta fascia della popolazione che pratica la religione cristiana: oltre il 60% del totale, aderente alla Chiesa di Tewahedo, una parola Ge’ez che significa “essere una cosa sola”. Questo perché, contrariamente al Cattolicesimo romano e all’Ortodossia, fin dai tempi antichi qui vige la credenza, detta monofisismo, secondo cui Cristo non avrebbe mai avuto una duplice e contrastante natura, al tempo stesso divina ed umana, poiché la seconda sarebbe stata completamente assorbita dalla prima. Con una popolazione che oggi crede, in maniera compatta, in questa ipotesi redatta per la prima volta da San Cirillo di Alessandria nel V secolo a.C. Ma non fu sempre così; nell’epoca in cui il re Ezana dell’antica dinastia di Axum (320 – c. 360 d.C.) si convertì per primo al culto cristiano copto importato dall’area di Costantinopoli, e soprattutto nell’epoca seguente al concilio di Calcedonia del 451 che le rese eretiche, simili posizioni erano ancora viste come un crimine punibile assai duramente. Il mutamento iniziò alle soglie dell’anno 500, per quella che potrebbe essere vista come una semplice coincidenza, i cosiddetti Nove Santi non varcarono i confini del regno. Erano uomini di chiesa, teologi ed eremiti, provenienti dall’Europa e dall’Asia, che concordavano nella definizione stilata da Cirillo della natura del figlio di Dio. I quali ben presto, grazie all’implicito carisma e le capacità di fare proselitismo, si ritrovarono seguìti da una nutrita schiera di fedeli. Ed un problema: dove avrebbero mai potuto costruire, costoro, le loro chiese, affinché rimanessero distanti dagli occhi scrutatori dell’ordine costituito? Per loro fortuna, le genti della regione del Tigrè, parlanti di un’antica lingua semitica e storicamente allineati all’ebraismo, vennero ben presto in loro aiuto. Applicando, all’accrescimento della nuova dottrina, le loro capacità architettoniche coltivate attraverso i lunghi secoli di guerre e conflitti tra i popoli africani, che li avevano portati a costruire in alto, sempre più in alto sui rilievi che bloccavano lo sguardo verso la curvatura dell’orizzonte. Ovvero le scoscese colline e montagne, per non parlare delle caratteristiche amba (termine in lingua Ge’ez riferito delle mesa isolate, ovvero secondo la terminologia internazionale dei butte) che punteggiano il territorio, come altrettante placche sporgenti dalla schiena di un dinosauro dormiente. E se a questo punto, dovesse venirvi spontanea la domanda di come sia possibile costruire una chiesa al di sopra di un sentiero pressoché verticale, percorribile soltanto utilizzando nel contempo mani e piedi, vi invito a programmare un viaggio, anche virtuale, nella regione. Per prendere conoscenza con gli straordinari 120 istituti religiosi, talvolta trasformati in trappole per turisti, altre abbandonate, più raramente, ancora in uso da parte del clero, che si trovano al cospetto di alcune delle viste più straordinarie del Tigrè. Letteralmente scavati nel fianco delle più alte rocce, mediante una tecnica oggi per lo più dimenticata, prima di essere ricoperte di strabilianti affreschi, e riempiti dei tesori iconici, letterari e figurativi di innumerevoli generazioni d’artisti ed autori.

È un’esperienza che assai raramente viene dimenticata dal viaggiatore. Generalmente s’inizia il giro da uno dei siti più antichi e famosi, il monastero di Debre Damo, non troppo distante dall’antica capitale di Axum, luogo di provenienza dell’obelisco sottratto dagli italiani come bottino di guerra, poi donato dall’imperatore Hailé Selassié e quindi restituito cionondimeno, a partire dall’ottobre del 2002. Ma molto difficilmente, i soldati stranieri avrebbero mai potuto trovare e saccheggiare un simile luogo, nascosto sulla sommità della più alta tra le amba locali e raggiungibile unicamente da una singola corda di peli di capra. Gettata tradizionalmente a tutti gli amici (maschi) dei monaci che intendono salire, secondo un rituale che si richiama alla leggendaria origine di questo luogo di culto, che sarebbe stato edificato dal santo Abuna Aregawi dopo che l’arcangelo Michele in persona aveva evocato per lui un miracoloso serpente, che l’aveva avvolto tra le sue spire e condotto fin quassù. Su una cima piatta, destinata ad essere coltivata dai religiosi raccolti in preghiera, mentre costruivano i secolari edifici destinati a conservare alcune reliquie ed i sacri manoscritti del santo. Tra cui la singola chiesa più antica del paese. Creazioni architettoniche per lo più ordinarie, ovvero composte di mattoni e calce, laddove in zone assai più isolate i seguaci degli altri otto santi si misero alla prova in maniera decisamente più severa. Vedi ad esempio, lo straordinario eremo di Abune Yemata Guh.

Jacopo

Jacopo

Non si può vivere di solo polistirolo (vermi esclusi)

L’uomo onnisciente dall’alto del suo ramo, tra i recessi più elevati della quercia della sapienza, che divide il mondo in due ali perfettamente distinte. Da una parte le cose della Natura, dall’altro l’opera delle sue stesse mani, tutto quello che deriva da un’opera finalizzata ad uno scopo di convenienza. Ma non è forse, egli stesso, parte del grande flusso che percorre l’universo? Dove dovremmo porre la paratìa divisoria, tra quanto è stato assemblato in una fabbrica del mondo contemporaneo, e il bastoncino usato dai primati per estrarre le deliziosi termiti dal loro nido? Uno strumento resta pur sempre quello: uno strumento. E in quest’ottica non è poi così scontato che il prodotto dell’ingegneria chimica che deriva dalla polimerizzazione espansa dello stirene, usata generalmente come isolante o materiale antiurto per le spedizioni, sia radicalmente diverso dal legno fossilizzato (ovvero la sua derivazione del petrolio) da cui alla lontana deriva. Se ne volete la prova, considerate questo: persino il polistirolo può essere digerito. E con ciò non intendo, meramente fagocitato e lasciato passare attraverso un organismo, per poi emergere sotto diverse spoglie all’altro capo della sequenza degli organi concatenati. Ma da questi ultimi, effettivamente scorporato, nella sua materia costituente, affinché diventi qualcosa di totalmente diverso: concime. E datemi retta quando vi dico che il più delle volte, una volta sepolto, il bicchiere di polistirolo che si usa ai fast-food non aiuta in modo sensibile a far crescere i pomodori. Ottime opportunità di riciclo? Non solo. Considerate che i polimeri sono tra le sostanze più difficili a biodegradarsi, con un tempo di permanenza ipotetica nell’ambiente che supera spesso i milioni di anni. Qui siamo di fronte ad uno dei più innovativi, e diretti, approcci al riciclo nell’epoca della storia contemporanea. Il che non significa, per inciso, che dovremmo metterci a mangiare simili sostanze come fossero l’involucro esterno di un cono gelato. Intanto perché avrebbero un pessimo sapore. E poi, questione non da poco, poiché derivano dalla lavorazione di un liquido notoriamente tossico per l’organismo umano. Ma come si usa dire anche nei proverbi italiani: “La spazzatura di qualcuno, il tesoro di qualcun’altro.” Ed è così che l’autore del Grande Disegno, ovvero il filo del Fato che guida l’evoluzione, deve aver pensato quando ha progettato le larve del tenebrionide, coleottero polifago con circa 15.000 specie diffuse nel mondo, famoso in modo particolare per la sua tendenza a infestare la farina. Ma come fu scoperto nel 2015 attraverso un celebre studio dell’Università di Stanford di Yu Yang et al. (Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-Eating Mealworms) altrettanto capace di trarre nutrimento dalla candida sostanza che un tempo proteggeva i nostri dispositivi elettronici fino all’acquisto, prima che fossero inventate le scatole di cartone ad incastro che vanno per la maggiore di questi tempi. Ma cosa più sorprendente ancora: senza risentirne affatto, tanto che le larve nutrite esclusivamente di un simile scarto del mondo moderno, non hanno incontrato alcuna difficoltà a raggiungere lo stato di ninfa, per poi trasformarsi in scarabeo e sfarfallare via, in cerca di una compagna assieme alla quale portare a termine l’atto riproduttivo. Polistirolo per me, polistirolo per i miei figli. Polistirolo per i figli dei miei figli?

Difficile da credere, poco ma sicuro. Talmente assurdo che lo YouTuber scientifico The Thought Emporium, facendo il favore a un amico di tenergli la lucertola barbuta durante un viaggio all’estero nel periodo del Natale scorso, non poté fare a meno di mettere alla prova l’idea. O meglio di farlo per il tramite di un approccio, se vogliamo, persino più avanzato di quello dell’accademia costituita. Questo perché i professori e i loro assistenti di Stanford, alla compilazione dello studio, avevano impiegato principalmente un particolare tipo di larve, appartenenti all’insetto Tenebrio molitor, comunemente noto come mealworm. Ma come ben sa qualsiasi erpetofilo, o comunque possessore d’animali domestici insettivori (ad esempio la carpa koi giapponese) esistono al mondo esseri brulicanti parecchio più impressionanti e massicci all’interno della stessa famiglia biologica. Tanto da meritarsi l’appellativo indubbiamente significativo, in questo ambiente di appassionati senza riserve, di supervermi.

L’uomo col trono di Cristo nel suo garage

Persone apparentemente uguali a tutte le altre, con una vita assolutamente ordinaria. Figli o fratelli assolutamente validi, convinti lavoratori, amici conformi nelle apparenze. È quasi del tutto impossibile, salvo le più estreme eccezioni, riuscire a individuare chi siano gli accumulatori seriali. Coloro che non accetterebbero mai di separarsi dai loro cosiddetti tesori, raccolti con un impegno e un’intensità decisamente superiori al quella di un comune essere umano. Finché successivamente alla loro dipartita, qualcuno non entra necessariamente nei locali in cui trovò sfogo la loro mania. Scoprendo l’oscuro baratro dell’inferno in Terra. Figuratevi quindi la sorpresa di Meyer Wertlieb, che ormai da anni aveva sospetti sull’inquilino del suo garage privo di riscaldamento, quando spalancò la porta e trovò all’interno una fedele riproduzione di quello che avrebbe potuto essere il Paradiso.

Non è noto, realmente cosa avesse ispirato, negli ultimi 15 anni della sua vita, l’opera dell’afroamericano James Hampton, uno dei pochi artisti spontanei nella storia moderna degli Stati Uniti ad essere stato riconosciuto dal mondo della cultura accademica dopo la sua morte, sopraggiunta nel 1964, all’età di soli 55 anni. L’individuo riservato e solitario, impiegato come inserviente negli uffici della General Services Administration a Washington DC, che aveva parlato più volte con Mosé e la vergine Maria, ricevendo una fondamentale missione: preparare il mondo alla seconda venuta di Cristo in Terra. Obiettivo per il quale, secondo le precise istruzioni che aveva ricevuto, avrebbe dovuto costruire uno speciale ambiente ecclesiastico, affinché il figlio di Dio potesse comunicare a tutto il mondo la gloria della sua venuta, salvando le anime di tutti coloro che avevano fede in Lui. Preso così in affitto un garage in periferia, s’impegnò segretamente tra un turno di lavoro e l’altro, mettendo insieme quanto gli riusciva di trovare nei rigattieri, in ufficio e in giro per le strade del suo quartiere. Si appropriò di lampadine, vecchi mobili, pezzi di legno, barattoli di marmellata e di caffè, vasi da fiori, scarti metallici… Quindi acquistò quantità ingenti di carta stagnola e fogli d’oro, per ricoprire il tutto ed assicurarsi che il prodotto finale risplendesse spontaneamente della luce che lo avrebbe inondato nel momento della verità. Forse lui credeva, con tutto se stesso, che in quel fatidico giorno l’opera imperfetta delle sue mani sarebbe stata trasformata in qualcosa di realmente immortale, privo di macchia e degno di essere trasportato nei Cieli. Oppure, mantenendo una presa più salda sulla realtà, credeva nel valore della povertà di mezzi, che secondo l’ideale cristiano può condurre all’accrescimento dello spirito dei viventi. Pur non avendo notazioni puntuali sull’intero svolgersi della vita, sappiamo tuttavia che il primo tentativo di costruire questa incredibile opera d’arte, che avrebbe successivamente intitolato “Il Trono del Terzo Cielo dell’Assemblea Generale delle Nazioni [al termine] del Millennio” fu compiuto durante i suoi tre anni di servizio militare nella seconda guerra mondiale del Pacifico, con il ruolo di carpentiere non combattente presso l’isola di Guam. Luogo in cui, mettendo in pratica la sua fede battista ereditata dal padre, predicatore itinerarnte e cantante spirituale, aveva costruito un piccolo altare portatile, presso cui raccogliersi la sera in preghiera. Tale oggetto dell’altezza di 25-30 cm circa, quindi, l’avrebbe poi riportato in patria, integrandolo successivamente nell’ensemble di quanto l’avrebbe reso famoso a livello nazionale e nel mondo.

In un primo momento, il proprietario di casa Wertlieb non seppe ovviamente che cosa fare. Giunta in città la sorella di Hampton, per dare l’estremo saluto al sangue del suo sangue, prese contatto con lei nella speranza che gli liberasse il locale dell’ingombrante opera d’arte. Ma le non volle saperne nulla. Fu così che egli decise di mettere un annuncio sul giornale, nella speranza di riuscire a venderlo e recuperare così i costi dell’affitto arretrato, che Hampton non aveva più pagato da qualche tempo. Caso volle, che poiché in quei giorni nella città di Washington DC si stava svolgendo la Biennale della Corcoran Gallery of Art, svariati artisti vennero a vedere coi loro occhi l’insolita meraviglia. Finché Harry Lowe, giornalista ed assistente presso il celebre museo dello Smithsonian, non decise di acquistare il Trono, facendone quindi dono alla prestigiosa istituzione presso cui lavorava. Dove, tra un diorama dei popoli nativi e una stanza dedicata ai manufatti pre-colombiani, si trova tutt’ora, in una stanza scura dove risaltare in tutta la sua magnificenza.

In questi hangar sta nascendo il successore del Concorde

Mach 2,2: 2300 Km/h. Abbastanza per percorrere la distanza da New York a Londra nel giro di 3 ore e 15 minuti. Essenzialmente, attraversare l’Atlantico nel tempo di un (lungo) film. Diciamo Interstellar di Christopher Nolan, o The Hateful Eight di Q. Tarantino. Ovvero investire una porzione del proprio tempo che, molto spesso, è considerata giustificabile per portare a termine una storia di fantasia, ma che può permetterci di sperimentare a pieno gli effetti di un’inversione drastica del nostro effettivo fuso orario. Sperimentando in prima persona gli effetti di una vera e tangibile avventura. Che presto ripartirà da zero, proprio nell’hangar 14 del Centennial Airport, presso Denver nello stato del Colorado.

Cosa c’è alla base di un contratto da 10 milioni di dollari da parte dei giapponesi della JAL e altrettanto da Sir Richard Branson della Virgin Group, per l’investimento iniziale in un progetto che potrebbe anche riuscire a cambiare il mondo? Scotch, pannelli di compensato, polistirolo. Un team affiatato di giovani ingegneri, all’interno di un tunnel del vento, che testano le prestazioni del loro slanciato giocattolo aeronautico. È sorprendente notare come ai massimi vertici della sperimentazione, sussista un atteggiamento simile all’intrattenimento che ricorda molto da vicino quello di un club di acrobati del radiocomando. Il che dimostra l’importanza, fin dalla tenera età, di dedicare il proprio tempo allo svago. Come il cucciolo di tigre che lotta con suo fratello, per imparare a rincorrere l’antilope: costruire è un atteggiamento innato dell’essere umano. Dare forma alle proprie idee. Si tratta poi di un caso per lo più fortuito, eppure per nulla casuale, quando quei pensieri si rivelano talmente utili, in potenza, da trovare qualcuno che possa renderli una velocissima scheggia di realtà. Il punto particolare di questo aereo tutt’ora senza nome, ma che certamente includerà in qualche forma l’appellativo della sua compagnia produttrice, la Boom Technologies di Denver, è proprio questo suo provenire, per una volta, dal mondo più largamente onirico delle nuove generazioni. Piuttosto che da polverosi e prestigiosi dipartimenti di spropositate multinazionali, come le solite Boeing, Airbus o Lockheed. Tutto è iniziato, in effetti, verso del gennaio del 2016, quando le due figure chiave di Blake Scholl (CEO) e Joe Wilding (capo ingegnere) hanno presentato il loro velivolo al programma d’incubazione delle startup Y-Combinator, nel cuore della California tecnologica a Mountain View. Immaginatene quindi voi, l’effetto: in una sala conferenze dove erano passate fino a quel momento una manciata di App, qualche sito web, un telefonino o due, ovvero tutti gli stereotipi di questa seconda decade degli anni 2000, all’improvviso si è profilata la sagoma di qualcosa che potremmo definire, senza un minimo di esitazione, un sostanziale anacronismo. Qualcosa di molto futuribile oppure, vuole il caso, appartenente al mondo del secolo passato. Quando i genitori o nonni della presente generazione, piuttosto che occupare principalmente lo spazio digitale, usavano spostarsi attraverso lo strumento del viaggio fisico, un proposito portato a compimento grazie, il più delle volte, ad una coppia di motori lanciati lassù, nell’empireo delle circostanze terrestri. Ovviamente, di aerei per il trasporto passeggeri ne abbiamo molti, anche oggi, alti, oblunghi, piccoli e grandi. Ma che possano fare questo, nessuno più, ormai. Provate a chiedere, soltanto qualche anno fa, a un direttore di linea aerea che opinione avesse del volo supersonico: una follia, dai costi impressionanti per l’operatore ed i passeggeri, costretto a decollare il più delle volte con la metà dei sedili vuoti, semplicemente perché non si erano trovate abbastanza persone in grado di permettersi l’esperienza. 10.000, 15.000 dollari per raggiungere un diverso continente. Roba da nulla se sei un sultano, un gerarca russo o il re di un vecchio potentato europeo. Ma persino un direttore d’azienda, nell’epoca del boom economico, si sarebbe trovato in difficoltà a giustificare una simile spesa. Figuratevi nel clima economico attuale. E proprio questo era, fondamentalmente, il problema del Concorde. Oltre alla sua, non del tutto ingiustificata, fama per un grado di sicurezza inferiore a quello di un comune aereo di linea. Ma questo fu anche una parte del suo fascino, per alcuni…

Il punto è che i tempi cambiano, e con essi lo fanno i presupposti. Quello che 48 anni fa costava 10, oggi si può realizzare con 5 appena, o persino 2. Poiché esistono strade alternative, capaci di ottenere lo stesso risultato in maniera molto più semplice e diretta. Cruciale nel piano di fattibilità della Boom è stato fin dal primo momento l’impiego di polimeri a base di carbonio per realizzare la carlinga, piuttosto che il tradizionale alluminio, attraverso un processo di lavorazione che risulta essere al tempo stesso molto meno costoso e più resistente agli stress prodotti dal volo a due volte al velocità del suono. Mentre i motori, piuttosto che degli enormi sistemi a jet dotati di afterbuner, saranno tre grandi turboventole del modello a geometria variabile General Electric J85-21, appositamente potenziate per arrivare a produrre la spinta necessaria. Con il risultato, assolutamente cruciale, di diminuire in modo significativo i consumi, permettendo potenzialmente di offrire un posto al cliente finale a un prezzo in linea con la business class degli aerei convenzionali. Andata e ritorno, qualche migliaio di euro. Adesso si, che s’inizia a ragionare…