L’orrore della guerra, per tutte le sue implicazioni materialistiche immanenti, è un ricordo che svanisce molto presto nella mente delle ulteriori generazioni, possibilmente accantonato in favore di concetti maggiormente utili all’organizzazione di uno stato semplice da amministrare. Forse per questo è tanto tipica la costruzione di monumenti, statue, memoriali in grado di attraversare intonsi le pesanti decadi, offrendo un punto di vista persistente sui sacrifici e le gesta dei nostri padri. Soltanto non succede, nella maggior parte dei casi, che sia stato il nemico a farlo! Come a Niš, città situata in quella che oggi potremmo definire la Serbia sud-occidentale, ove da oltre due secoli sorge, in una forma progressivamente rovinosa, il più notevole esempio di necropoli verticale al mondo. Da ogni aspetto pratico una torre, il cui scopo originale non era certo quello di onorare alcunché; fatta eccezione, se vogliamo, per l’autorità del sultano a Constantinopoli. Supremo dominatore, secondo il prospetto dell’Impero Ottomano, dell’intera parte orientale d’Europa incluso questo martoriato paese. Almeno fino ad un evento che nessuno, formalmente, avrebbe potuto prevedere. Benché fossero in molti ad averne percepito l’eventualità, quando finalmente il 15 dicembre del 1801, un gruppo di giannizzeri a Belgrado ritenne fosse giunta l’ora di dichiararsi indipendenti, cominciando dall’assassinio del proprio pascià e per buona misura, un certo numero di duchi e capi regionali di nazionalità Serba, che supervisionavano l’amministrazione del paese occupato. Fu sotto molti punti di vista, l’inizio della fine, con una serie di battaglie condotte dai locali sotto il comando di un abile comandante, l’ex-mercante di bestiame Đorđe Petrović, destinato a passare alla storia con il soprannome di Karađorđe. Colui che credeva, come l’Imperatore di Francia, al diritto del popolo all’indipendenza ma sotto una monarchia assoluta intitolata a lui soltanto. Il che non piacque alquanto prevedibilmente al sultano Mahmud II, che superato il lungo periodo della crisi politica e gli assassinii che l’avevano portato al potere, inviò nel 1809 il suo Pascià Hurshid Amed per sedare la persistente ribellione, alla testa di un’armata dalle molte migliaia di soldati armati di tutto punto. Ci furono diversi scontri, dunque, in cui gli abili comandanti serbi, conoscendo meglio territorio, prevalsero contro gli Ottomani: a Ivankovac e Misar, respingendo gli armigeri ostili fino al presidio fortificato di Čegar, presso quella che prende oggi il nome di città di Niš. Ma gli approvvigionamenti erano complicati, anche per le divisioni di vedute all’interno dell’esercito ribelle, tanto che mentre i circa 10.000 serbi assediavano i turchi all’interno della loro fortezza, questi ultimi ricevettero un rinforzo di 20.000 soldati dalla Rumelia. Immantinente i feroci combattimenti si spostarono sulle colline antistanti, ove un giovane e coraggioso comandante dell’odierna Svilajnac, già trionfatore delle prime fasi del conflitto, si trovò circondato con gli uomini della propria brigata all’interno di una trincea insanguinata. Frangente disperato nel quale, ben conoscendo le terribili torture e l’impalamento che la casa di Osman riservava ai suoi traditori, egli ebbe l’ispirazione d’impugnare la propria pistola. E pronunciando le salienti parole: “Salvatevi, fratelli, se potete e volete farlo. Chi resterà al mio fianco morirà!” Sparò contro un deposito di munizioni, causando una catastrofica e roboante detonazione.

sultani

Istanbul inaugura una spettacolare biblioteca nei locali dell’antica “città” militare

Collegiale tende ad essere, nella sua accezione di maggiore influenza, il mondo tradizionalista della cultura. Questo perché i libri, molto prima di poter essere completamente digitalizzati, hanno sempre costituito un tipo d’oggetto dall’ingombro e peso niente affatto indifferenti, richiedendo grande spazio nelle case, nei luoghi di studio e le istituzioni culturali di ogni parte del mondo. Forse anche per questo, nel novero possibile degli edifici cittadini, non è mai mancata una struttura concepita con lo scopo di ospitarli, custodirli e renderli accessibili, a tutti coloro che non potevano disporre dello spazio, o le risorse pecuniarie, per poter riuscire ad ospitarne numeri degni di nota all’interno della propria dimora. Queste vere e proprie case della cultura, conseguentemente, hanno assunto nel trascorrere dei secoli grandezze o guise di variabile natura, benché sia costante l’essenziale cognizione che in tale particolare ambiente “grande” sia generalmente “migliore”, così come un’effettiva teca contenente le memorie insostanziali del mondo informatico guadagni rilevanza in base alla sua inerente capienza. Così non è facile stimare il numero di giga, peta o yottabyte, idealmente contenuti nell’ultimo esempio di un grandissimo edificio, dedicato a tal fine nel quartiere settentrionale della capitale della Turchia, concentrato in un’area coperta di 36.000 metri quadri + ulteriori 51.000 all’aperto. Essi stessi custoditi tra le stesse mura di una così imponente struttura. Questo perché la nuovissima Rami Kütüphanesi, inaugurata soltanto l’altro giorno alla presenza del presidente del paese dopo un anno e mezzo di lavoro di restauri, costituisce l’effettiva evoluzione di un tipo diffuso di struttura militare, che potremmo individuare come un rettangolare campo di Marte dotato di una vasta piazza d’armi nel suo cortile interno, oggi trasformato in un attraente parco con tanto di laghetto e piacevoli viali alberati, oltre a spazi per la lettura e dialogo tra i visitatori. Benché vista e considerata la sua storia pregressa di oltre due secoli e mezzo, sarebbe stato più corretto paragonarla ai tempi della sua costruzione ad una sorta di Pentagono o centro amministrativo delle forze armate ottomane, particolarmente a partire da quando, durante il regno del sultano Mustafa III (1757-1774) costui ne prese in amministrazione i terreni su suggerimento gran visir Mehmed Pasha, scegliendo di trasformare la fattoria pre-esistente in effettivo quartier generale e scuola d’addestramento per lo stimato corpo dei giannizzeri, spina dorsale dell’esercito imperiale. Aprendo il capitolo, pochi anni dopo, del sanguinoso conflitto della prima guerra russo-turca di sei anni, destinata a terminare nel 1774 con la perdita di Crimea, Romania e Bulgaria. Una brusca occasione di risveglio, per la classe dirigente della sublime Porta del Bosforo, ai limiti inerenti delle proprie forze armate, prive delle più moderne risorse e metodologie degli altri grandi imperi europei. Aprendo in questo modo l’opportunità, proprio tra simili mura, di cercare nuovi e significativi margini di miglioramento…

Il possente cannone rimasto in servizio dalla fine del Medioevo all’inizio dell’epoca Moderna

Pezzi d’artiglieria, aerei, navi da guerra, carri armati: i minacciosi strumenti tecnologici della guerra moderna. Oggetti capaci di risolvere il conflitto mediante l’assicurazione di una forza irresistibile, per chiunque disponga di risorse e manodopera sufficiente a difendere o ampliare il territorio della propria nazione. Basta spostarsi in avanti di una decina d’anni, tuttavia, perché l’intero corredo di veicoli ed armi complesse di cui disponiamo subisca l’imprescindibile processo dell’obsolescenza, reso virtualmente inutile dal concretizzarsi di significativi margini di miglioramento. È la stessa tendenza di qualsiasi altro campo tecnologico, in altri termini, per cui il nuovo supera il vecchio in quasi ogni tipo di circostanza. Ma sappiamo bene come sia esistito un tempo, antecedente all’accelerazione di tale principio dovuta all’introduzione del metodo scientifico, in cui tale rapporto tra causa ed effetto agiva con metodologie rallentate, mentre il mondo attendeva pazientemente la nascita e progressiva introduzione di un significativo cambio di paradigmi. Trentaquattro decadi, d’altra parte, sono un tempo piuttosto lungo. Questo potrebbero aver pensato, nel 1807, i membri del corpo di spedizione inglese dell’ammiraglio Duckworth, inviati a bordo di sole otto navi di linea e quattro fregate a compiere l’impresa che in pochi, prima di loro, erano riusciti a portare compimento: bombardare e costringere alla resa la Regina delle Città, ovvero l’immensa Costantinopoli, metropoli fortificata e situata in una posizione naturalmente difendibile da qualsiasi attacco. Anche quelli provenienti dal mare, la cui implementazione a partire dal Mediterraneo avrebbe inevitabilmente richiesto l’avanzata indefessa attraverso un tratto di mare progressivamente più angusto, noto da tempo immemore con il nome di stretto, o canale dei Dardanelli. Un’impresa tutt’altro che semplice da portare a termine, benché il timore che l’Impero Ottomano potesse nuovamente fare il suo ingresso nelle Guerre Napoleoniche, questa volta alleandosi all’odiato Imperatore di Francia grazie all’incontro del suo abile diplomatico il conte Sebastiani con il sultano Selim III, costituiva un pericolo sufficiente a mettere da parte qualsiasi proposito di prudenza. Fortuna volle, d’altronde, che l’operazione avesse luogo l’11 febbraio, sul finire del Ramadan di quell’anno, quando le batterie costiere erano per lo più rimaste prive di truppe addette al loro sapiente impiego, così che gli Inglesi raggiunsero presto il mare di Marmara, iniziando a fare rotta verso le mura cittadine. Mentre le cannonate provenienti dall’ultima linea di fortificazioni iniziavano a mietere le prime vittime tuttavia, qualcosa d’improbabile ebbe modo di palesarsi. Dapprima sollevandosi in un arco parabolico verso il cielo, come un’ombra nera del libro dell’Apocalisse, quindi ricadendo a ridosso di uno degli scafi, sollevando una letterale onda di marea capace di sconquassare il fasciame delle navi. Era una sfera di pietra del diametro approssimativo, secondo l’occhio allenato dei marinai, di 0,63 metri ed oltre una tonnellata di peso, ovvero letteralmente cinque volte quello tipico di un Canon de 12 Gribeauval, la “bella figliola” della Grande Armée. Fuoriuscito da un cannone possibilmente più grande di una colonna del tempio stesso di Gerusalemme. Difficile immaginare il tipo di effetto psicologico che essere bersagliati da un simile mostro potesse incutere nel cuore degli uomini della Royal Navy, sebbene la storia parli da se per quanto riguarda l’effettivo risultato dell’operazione dei Dardanelli. Avendo subito 42 vittime, 235 feriti e 2 dispersi a seguito del bombardamento nemico, Duckwell si ritirò senza aver ottenuto nessun tipo d’obiettivo. Entro la fine dell’anno, tutt’altro che impressionato dalla potenza militare degli Europei, il sultano avrebbe dichiarato guerra al suo prototipico avversario, l’Impero di Russia. Ma la fluidità della situazione politica in quegli anni, durante l’intera guerra della Terza Coalizione, avrebbe lasciato proseguire l’alleanza con la Francia per un tempo relativamente breve. E l’esito finale, per l’uomo dalla grande N e l’altrettanto spropositata hubris, che noi tutti fin troppo bene conosciamo…

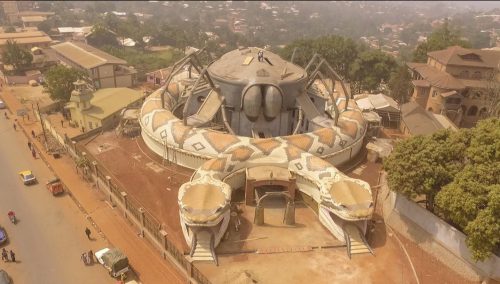

La storia del Camerun raccontata da un ragno tra le spire del serpente sacro

Attraversando in macchina la città un tempo fortificata di Foumban, nell’entroterra settentrionale del Camerun, sarebbe difficile non notare almeno due notevoli edifici: il primo è il palazzo del grande sultano Ibrahim Njoya (1860-1933) costruito sul modello di uno chateu europeo a tre piani, con abbaini, due livelli di portici e diverse torri dalla forma a barile, un oggetto che chiunque sarebbe pronto a definire “fuori dal contesto” nel cuore dell’Africa Nera. Se non ci fosse ad appena una manciata di metri di distanza, a far da termine di paragone, la più improbabile struttura con la forma di un aracnide gigante, circondato da quelli che potrebbero sembrare ad un primo sguardo una coppia di serpenti. Ma che ad un’analisi più approfondita (e debita preparazione antropologica) si rivelano in effetti rappresentare il celebre Ngnwe peh tu, mitologica vipera a due teste che come Mfon Mbuembue, sovrano del XIX secolo che la pose nel proprio emblema, seppe combattere su due fronti allo stesso tempo, indifferente al numero e la possenza dei suoi nemici. Emblema contenente per l’appunto anche un ragno dalle dimensioni tutt’altro che indifferente, in grado di funzionare da tramite tra la terra e il cielo, grazie alla valenza mistica della sua ragnatela. Così le autorità nazionali possibilmente nella persona dell’attuale sultano Ibrahim Mbombo Njoya, hanno decretato in un momento imprecisato degli ultimi 10 anni (il museo veniva definito soltanto un progetto fino al recente 2016) di dare non soltanto forma fisica all’emblema reale, ma trasformarlo in una vera e propria struttura dotata di due porte da usare per custodire i molti tesori e testimonianze dell’articolata storia di questa dinastia. Simbolo dall’aspetto vagamente egizio che compare anche sul cancello della proprietà e ricorre in diverse circostanze, in quanto fondamentale punto d’incontro culturale dei popoli dell’antica capitale.

Re Ibrahim Mbouombouo Njoya, 17° sovrano di una lunga dinastia e restauratore di quanto era stato usurpato nei confronti dei discendenti di suo nonno, successivamente a una grave sconfitta in battaglia contro il popolo degli Nso, costituisce nello specifico una di quelle figure che accentrano su di se un importante periodo di rivalsa per il proprio popolo, con la creazione, tra le altre cose, di un moderno sistema di struttura sillabico della lingua Bamun, una macchina per macinare il grano e un nuovo tipo di religione, per la prima volta capace di coniugare elementi mutuati dal Cristianesimo e l’Islam, a cui si era convertito nel 1916. Essendosi quindi dichiarato amico delle autorità coloniali tedesche, fu lui ad impiegarne i soldati come alleati, per sconfiggere gli Nso e recuperare la testa di suo padre, un importante passaggio verso l’acquisizione e mantenimento di un adeguato grado d’egemonia nazionale. Senza mai abbandonare, tuttavia, quella che era stata l’identità originaria facente parte della sua educazione, arrivando a fare della sua Foumban un centro fondamentale delle arti e l’artigianato del Camerun, mentre accresceva sensibilmente la propria notevole collezione personale di opere e reperti. Al punto che, in epoca recente, l’importante destinazione turistica del suo palazzo, decorato con una statua equestre del sovrano, giudicò di dover disporre di una nuova area espositiva su un’area di 7300 metri quadri e un diametro della struttura principale stimabile sui 35, per cui la scelta estetica ricadde su un qualcosa di così straordinariamente d’impatto, da far pensare quasi subito una mente impreparata agli arredi architettonici di un Luna Park. Eppure sarebbe un errore attribuire una simile struttura, dal così profondo significato culturale, al solo bisogno di catturare l’attenzione dei visitatori…