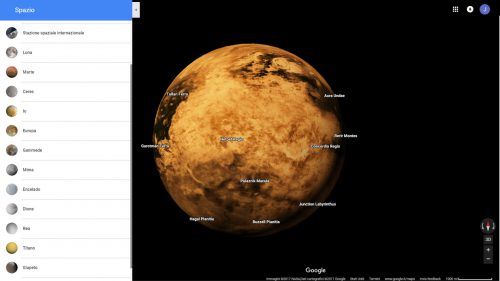

Considerato tutto il tempo che ha richiesto il lungo viaggio della sonda Cassini-Huygens dalla Terra fino a Venere, poi intorno a quel pianeta incandescente per sfruttare l’effetto fionda della gravità nell’invertimento di rotta fin qui ed oltre, verso i distanti anelli di Saturno, è singolare che alcuni degli effetti nella presentazione scientifica dei dati abbiano assunto una natura del tutto sorprendente. Come per il fatto che sia possibile recarsi una mattina su Google Earth per controllare un itinerario, scorrendo accidentalmente la rotellina del mouse in senso inverso dal massimo livello di zoom. Soltanto per allontanare e “liberare” la visuale, ritrovandosi di fronte a una nutrita barra laterale di possibilità. Raffigurante… I pianeti rocciosi ed alcuni delle lune più importanti del nostro particolare angolo di spazio siderale. Intendiamoci, non è che qui siano presenti soltanto i mosaici grafici delle fotografie scattate dalla sonda più avanzata della storia. C’è anche, ad esempio, una dettagliata mappa della nostra familiare luna notturna. E una versione ruotabile per circa metà della sua circonferenza di Plutone, il recentemente declassato pianeta “nano” che si trova agli estremi margini di quanto siamo riusciti ad inquadrare di non stellare coi nostri telescopi migliori. E poi Venere, Marte, Mercurio. Quest’ultimo in particolare che può sorprendere, per la somiglianza esteriore con il già citato satellite del nostro Pallido Puntino Blu. Menzione a parte meritano Ceres, l’unico asteroide del gruppo (dopo tutto, è il più grande che conosciamo) Ganimede, principale luna di Giove e una versione navigabile e cliccabile dell’ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Non che fosse particolarmente attinente allo specifico contesto. Ma le vere star dello show sono, a mio parere, proprio loro: Titano, Rea, Giapeto, Dione… Oggetti più grandi di alcuni dei pianeti fin qui citati, e facenti parte a pieno titolo di un vero e proprio sistema all’interno del sistema, il secondo, e certamente il più bello, dei corpi più grandi osservabili nelle nostre immediate vicinanze. Le Sidera Lodoicea (Stelle di Luigi XIV) come aveva scelto di chiamarle il Cassini storico, in onore del suo re e nella stessa maniera in cui Galileo definì “Medicee” le lune di Giove, con riferimento alla più importante famiglia fiorentina del Rinascimento italiano. Luoghi letteralmente sconosciuti al cinema di fantascienza, ed altrettanto poco discussi nei libri di testo scolastici e nei rari documentari d’astronomia. Eppure tra i migliori candidati, in più di un caso, come possibili spazi abitati da forme riconducibili al nostro concetto di forme di vita complessa, nascoste tra rocce che forse, un giorno, arriveremo per ribaltare.

La vera star della serie, ovviamente, è Titano: con una massa che è il 75% di quella di Marte, e quindi definita Luna unicamente in funzione della sua orbita dipendente da quella del gigantesco Saturno, per la prima volta mostrato con un livello di dettagli notevole, grazie ai sedici passaggi ravvicinati portati a termine dalla sonda Cassini Huygens, prima dello sgancio, il 14 gennaio 2005, del suo dispositivo di atterraggio e rilevamento, che continuò a funzionare per circa 2 ore inviando sulla Terra dati importanti e la fotografia di una singola inquadratura di una valle pietrosa, paragonabile a quelle dei due più celebri rover marziani. E sembra quasi di poter navigare, alla maniera di tali veicoli, tra un cratere e l’altro, attraverso l’alternanza di territori scuri e chiari che è una caratteristica tipica anche degli altri maggiori tra i 55 fratelli che ruotano attorno a Saturno. Al che, sarà opportuno specificarlo a questo punto, incontreremmo potenzialmente qualche problema. Questo perché, nella consueta fretta di suscitare l’interesse collettivo implementando qualche nuova funzione, Google sembrerebbe aver commesso un errore piuttosto madornale. O per meglio dire, parrebbe averlo fatto Björn Jónsson, “artista astronomico” a cui il blog ufficiale attribuisce la giunzione ed annotazione delle mappe. Almeno al momento in cui scrivo, quasi 24 ore dall’implementazione del sito, che tutt’ora presenta la nomenclatura topografica di queste lune invertita di 180 gradi. Casistica facilmente verificabile nel caso di Mimas, il corpo celeste spesso paragonato alla Morte Nera di Guerre Stellari per la presenza di un gigantesco cratere da impatto nella sua regione equatoriale, denominato Herschel, dal nome dell’astronomo e compositore tedesco. Ebbene tale nome compare, purtroppo, dalla parte diametralmente opposta della sfera crivellata dagli asteroidi. Altro che senso unico invertito sull’itinerario del TomTom…

nasa

Lo strano volo di un würstel cromato

La figura in giacca e cravatta a lato della pista di decollo principale dell’aeroporto di Van Nuys si voltò verso il suo nutrito entourage di fisici, ingegneri, uomini d’affari e segretari. Nei suoi occhi risplendeva una luce che non si era vista da ormai da svariati anni : “Azcoltatemi, coleghi! Qvesto è il più importante mezzo che abbiamo per portare noztri piloti su Lùna.” Dietro di lui, svettante come un bizzarro e indecente animale, il più strano aereo che molti di loro avessero mai visto: le ali relativamente piccole, con quattro propulsori ad elica dall’aspetto già piuttosto desueto, in quel 1962 durante il quale persino in campo civile si preferiva impiegare i jet. Ma niente sembrava poter smorzare l’entusiasmo di Wernher Von Braun, il direttore del Marshall Space Center dell’Alabama e quindi, per estensione, una delle figure più importanti in quella particolare fase del programma spaziale americano. Personaggio controverso, non soltanto per la sua nazionalità tedesca ed il ruolo nell’invenzione della bomba V2: il progettista dell’unica arma che fosse riuscita a bombardare Londra, prima di essere espatriato negli Stati Uniti, era stato anche un nazista ed un membro delle SS (benché non per scelta) ed informazioni a quel tempo classificate lo ponevano come perfettamente al corrente delle atrocità commesse nel campo di concentramento di Mittelbau-Dora, da cui lui stesso prelevava i lavoratori da mettere all’opera nella sua fabbrica sotterranea di Mittelwerk. Il suo entusiasmo quasi infantile di quel giorno in cui tutto era stato perdonato, tuttavia, sembrava derivare da una parte completamente diversa di lui, l’infantile passione che gli aveva permesso di diventare un amico personale di Walt Disney, e realizzare assieme al grande intrattenitore una serie di documentari sullo sforzo statunitense per primeggiare lassù, nel cosmo conteso col grande nemico russo. La forma bombata dell’impossibile fusoliera d’aereo si stagliò nettamente, per qualche secondo, tra il cielo e la sua testa canuta, sembrando l’aureola della sua assoluta innocenza. Quando d’un tratto, il velivolo raggiunse la posizione designata ed una piccola figura umana iniziò a scendere dalla scaletta mobile già attentamente posta in posizione.

Il pilota, nonché progettista del Pregnant Guppy (Pesciolina Incinta) era John Michael “Jack” Conroy, un agile quarantenne dalla carriera pregressa ad Hollywood, rimasto celebre nei tardi anni ’30 per la sua partecipazione alla serie di film dei cosiddetti Little Tough Guys, un gruppo d’attori “affascinanti e un po’ maledetti” protagonisti del cinema d’intrattenimento di allora. Che successivamente al suo arruolamento durante la seconda guerra mondiale, aveva assunto il ruolo di pilota di una fortezza volante B-17, il che l’aveva posto, nei fatti, a capo di una squadra di nove membri dell’equipaggio. Finché nel 1942, durante una missione, non dovette paracadutarsi in situazione disperata sopra i campi nei pressi della città tedesca di Zelt, venendo preso prigioniero con un braccio e una spalla fratturati. Il che, lungi dal porre fine alla sua carriera, avrebbe piuttosto rafforzato una profonda passione per l’aeronautica, portandolo successivamente alla sua liberazione nel 1945 ad arruolarsi di nuovo nell’USAF, come pilota sperimentatore ed istruttore delle unità di riserva. Nel 1955, quindi, la singolare figura aveva completato il Progetto Boomerang, pilotando un caccia a reazione Sabre da questo stesso aeroporto di Van Nuys fino a New York e ritorno, nel corso di una sola giornata di volo. Un’operazione che stabilì numerosi nuovi record mondiali. Ma adesso, quasi 10 anni dopo, la commissione della NASA era lì per valutare un suo diverso presunto merito o stravagante follia: l’idea che fosse possibile trasportare i componenti dei loro razzi per via aerea, mediante l’impiego del più brutto e sproporzionato mezzo volante nell’intera storia dell’aviazione. L’ex eroe di guerra aveva rischiato molto per giungere a questo: trasformatasi in imprenditore, nel 1960 aveva fondato la compagnia Aero Spacelines, spendendo tutti i risparmi ed ipotecando la sua stessa casa. Un gesto piuttosto azzardato, quando si considera che il suo unico possibile cliente era il governo. E se quest’ultimo avesse rifiutato…

Il nutrito team d’intervento e spegnimento incendi riservato spontaneamente dalla direzione dell’aeroporto, alla semplice vista di una simile mostruosità che tentava di decollare, ricevette l’ordine di tornare a riposo, mentre Conroy, seguìto dal suo giovane copilota Clay Lacy, si avvicinava con lunghe falcate al compunto scienziato tedesco, enfatico promotore del destino intra-solare, e persino marziano, della futura razza umana. Senza che una singola parola fosse pronunciata, i due si strinsero la mano. Il nutrito pubblico, a quel punto, iniziò ad applaudire.

Rientrato in Florida lo spazio-drone militare

7 maggio 2017: l’occhio scrutatore del Kennedy Space Center, composto d’innumerevoli antenne radar, cannocchiali, telescopi e sensori di vario tipo, è fermamente puntato contro la piccola macchia che si muove in cielo. Un punto tra le nubi, che gradualmente si trasforma nella forma tozza di una carlinga nera, sormontata da un paio di pinne diagonali. Senza voler necessariamente spaccare il capello, sembrerebbe proprio di trovarsi davanti a un fantasma: quello dell’Atlantis, l’ultimo Space Shuttle degli Stati Uniti, ritirato dal servizio dopo la sua ennesima missione di consegna presso la Stazione Spaziale Internazionale, conclusasi il 21 luglio 2011. Se non che, col progressivo avvicinarsi dell’ospite atteso, ci si rende conto che non sta diventando sufficientemente grande. Tratti in inganno dalla prospettiva, credevamo che fosse più lontano. E ora che è quasi arrivato, ci rendiamo conto che non può misurare più di 9 metri di lunghezza, con una ridicola apertura alare di appena 5 o giù di lì (nota: 8,92 x 4,55) praticamente, un autobus che cade dal cielo. A velocità supersonica, a giudicare dal grande boato che improvvisamente risuona sopra l’Oceano Atlantico, mentre il muso dell’aereo si alza leggermente, per prepararsi ad un brusco ma del tutto corretto atterraggio. Il fraintendimento in merito alle dimensioni è comprensibile: del resto, questo apparecchio non lo vedevamo da esattamente 717 giorni e 20 ore, momento in cui ci aveva lasciato a bordo di un razzo Atlas V, per andare a orbitare sopra le nostre inconsapevoli teste. E adesso che torna, senza alcun dubbio, costituisce il velivolo rimasto là sopra per un tempo più lungo ad essere tornato a terra del tutto intero, praticamente pronto per la sua prossima missione. Che sarà…

Già, quale mansione svolge? A che serve l’X-37b, costosissimo mezzo sperimentale progettato dalla divisione supersegreta della Boeing, Phantom Works, e finanziato con molti milioni di dollari dell’Aeronautica Statunitense? Che non può svolgere esperimenti complessi, vista la mancanza di un equipaggio a bordo. Che non può portare rifornimenti ad uomini e donne già lassù in missione, in quanto manca degli strumenti necessari ad effettuare la congiunzione in volo. Che non potrebbe neanche essere un mezzo turistico, vista la totale assenza di finestre. Nemmeno un oblò. Anche senza sconfinare nel fantastico regno del cospirazionismo, si possono citare diverse ipotesi fatte negli ultimi anni. La prima, ovviamente. è quella che affascina di più i blog e portali dei quotidiani: potrebbe trattarsi di un sistema d’arma… Capace di sganciare delle bombe senza essere individuato, semplicemente perché si trova al di sopra della stessa atmosfera terrestre. Ciò appare tuttavia poco probabile, visto il peso massimo al decollo di neanche 5 tonnellate, e soprattutto una baia di carico che misura appena 2,1 x 1,2 metri. Senza contare che le ipotetiche minuscole bombe sganciate dall’orbita dovrebbero essere, in pratica, lo strumento più preciso mai costruito dall’uomo. Un’altra ipotesi è che possa trattarsi di un apparecchio concepito per spiare, o addirittura distruggere, i satelliti di telecomunicazioni dei paesi considerati ostili. Un’altra follia, considerata la quantità di potenza e combustibile necessari per intercettare più di un singolo bersaglio in orbita, dove tutto si muove a velocità tali da circumnavigare il globo in 40-60 minuti appena. E se il razzo Atlas fosse stato lanciato dritto contro un proprietà di altre superpotenze, state pur certi che qualche ripercussione diplomatica ci sarebbe stata. Tra l’altro, a quel punto, perché usare l’aereo e non sparargli semplicemente? A meno, ovviamente, di voler entrare nel regno della più pura fantascienza, ed ipotizzare che a bordo dello spazioplano in questione sia presente un qualche tipo di futuribile motore che funziona senza alcun tipo di carburante, in grado di farlo muovere liberamente e invisibilmente per un periodo di oltre 2 anni, colpendo in maniera subdola i diversi bersagli considerati potenzialmente nocivi.

Ma la realtà è, assai probabilmente, molto più semplice e noiosa di così: l’X-37b, nato dalla costola di un progetto della Nasa iniziato nel 1999, a sua volta derivante da un proof-of-concept di scala ridotta dal nome di X-40, è un velivolo concepito per testare la fattibilità di missioni a lungo termine al di fuori dell’atmosfera, senza equipaggio a bordo e grazie all’impiego di un nuovo propulsore a nitrogeno ipergolico con tetrossido/idrazina. Sostanza non propriamente salubre per l’apparato respiratorio umano, singolo motivo per cui il personale di terra, nelle scene rese pubbliche del rientro, appare protetto da tute hazmat dall’aria decisamente inquietante. Ma forse siamo soltanto noi, di questi tempi, a voler sempre vedere l’aspetto più preoccupante di ogni questione…

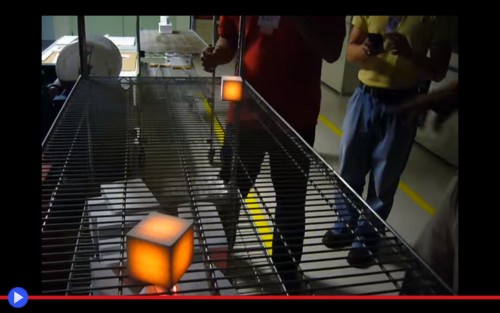

Se un cubo di fuoco non brucia le mani

È la classica curiosità del turismo di tipologia scientifica, quello che porta i visitatori del Kennedy Space Center presso Cape Canaveral, a vagheggiare per le sale fino all’oscura fornace ove mettere alla prova alcune forme di un materiale assai particolare. Le quali non vengono mai “cotte” in senso letterale, per il semplice fatto che risultano del tutto immuni al calore. Nel senso che anche una volta riscaldate a temperature impressionanti, tali da farle virare verso un rosso pericolosamente incandescente, non saranno comunque in grado d’ustionare neppure una tremante mano umana. Non ci credete? Sollevatele adesso, sotto l’occhio della telecamera del vostro collega. Magari, prendendole dagli angoli. Preferiremmo non dover ricorrere a pomate.

Un aereo può fare molte cose: decollare, atterrare, parcheggiare in un hangar cadendo in disuso per poi essere, senza rimpianto, abbandonato: “Troppo poco sicuro!” Dicevano. Non che avessero poi tutti i torti. Ma nonostante questo, resta vera la presente cosa: è esistito solamente un dispositivo con le ali, nell’intera storia del volo, che sia stato in grado di superare di 25 volte la velocità del suono, dal momento fatidico del suo ritorno dall’orbita terrestre fino all’atterraggio qui a Merritt Island nella contea di Brevard, in Florida, USA. Con una modalità di planata che potrebbe dirsi esattamente identica a quella di un aliante. Se soltanto gli alianti fossero in grado di sopportare temperature superiori ai 1600 gradi centigradi per un tempo di circa una quindicina di minuti, la metà esatta di quelli necessari a portare a termine la delicata operazione. Che il rientro nell’atmosfera comporti un brusco innalzamento della temperatura da parte dell’oggetto designato, questo è largamente noto. Mentre forse non tutti comprendono l’effettiva portata dell’onda d’urto continua e incandescente, che lo Space Shuttle generava dinnanzi a se in funzione della sua prua con forma a parabola, a causa della massiccia quantità d’aria spostata con il suo rientro dallo spazio. Talmente devastante e impenetrabile, in effetti, da distruggere spontaneamente qualunque ostacolo o detrito, riducendo al minimo il rischio d’urto con uccelli, meteoriti o cose. E proprio in funzione di un tale rilascio d’energia, generando una corrispondente quantità di calore grosso modo pari alle cifra su citate, che avrebbe dovuto fondere l’alluminio della carlinga nel giro di pochi secondi (il cedimento strutturale, come da manuale, avviene attorno ai 300 gradi). A meno di riuscire a elaborare, per l’intero marchingegno, una soluzione di dissipazione che potrebbe facilmente descriversi, allo stato attuale delle cose, come la più efficiente mai concepita.

Efficiente, non efficace. Questo perché fondamentalmente, la problematica di fondo restava sempre quella: uno Shuttle necessitava di librarsi. E non poté dunque affidarsi, per proteggere se stesso dalle fiamme dell’inferno in cielo, alla soluzione ingegneristica ideale dei dissipatori ad alta densità, scudi in grado di assorbire l’energia proprio in funzione della loro massa (e peso) assai considerevoli. Lasciando il passo ad un approccio che tutt’ora, per la sua convoluzione e il funzionamento contro-intuitivo, viene citato come uno dei momenti più inaspettatamente complessi nella storia del volo spaziale. Tale da valere all’aereo in questione il bonario soprannome di “brickyard” volante, un termine inglese che si riferisce alle fornaci in generale, ma che nel presente contesto, potremmo tradurre nel modo più letterale di “fabbrica di mattoni”.