Quella mattina sul finire di luglio del 1836, la morte era nell’aria e i tre ragazzi non più grandi di 14 anni erano determinati a trarne un qualche tipo di giovamento. Così John, George ed Oliver (nomi di fantasia) si lasciarono alle spalle le propaggini esterne della loro città natìa, Edimburgo, per addentrarsi nella regione verde nota con il nome di Holyrood Park, uno dei tanti spazi ad uso pubblico nominalmente appartenenti alla famiglia reale. Ciascuno di loro aveva una mazza ricavata da un ramo di pino, laboriosamente levigato e appesantito con un sasso legato sulla sommità. Ed Oliver portava anche, inserito nella cinta, un lungo coltellaccio da macellaio prelevato dalla cucina dei suoi genitori. “Gliela faremo vedere, a quei dannati… Conigli.” Affermò costui. O lepri, che dir si voglia: poiché non era insolito a quei tempi, ed invero risultava addirittura un’usanza mediamente diffusa, che la dieta del popolo venisse integrata con la risultanza di battute di caccia informali, concettualmente non dissimili da quelle condotte secoli, o millenni a questa parte. Dopo qualche altro minuto trascorso nella spensierata, fu quindi il momento per John di dare il proprio contributo alla conversazione: “Ecco ragazzi, ci siamo quasi. Il figlio del calzolaio mi ha spiegato dove ha visto l’ingresso di una tana piuttosto interessante, sull’altro lato della rupe leonina. Come vi dicevo, dovremo arrampicarci.” Quella presenza estremamente familiare nel paesaggio antistante la città, la roccia vulcanica di Arthur’s Seat (il Seggio di Artù) che veniva citata nel poema elegiaco del sesto secolo Y Godolin come la fortezza principale del popolo dei Gododdin. Ed in tempi non così distanti, la presunta località ove sorse l’alto castello di Camelot, appartenuta al grande condottiero bretone che fu capace di unificare i popoli dell’Alto Medioevo e scacciare via il male del nostro mondo. Non che tutto questo interessasse particolarmente ai nostri tre giovani eroi, che raggiunte le irte pendici del rilievo, si legarono le armi primitive dietro la schiena. Ed un piede ed una mano alla volta, cominciarono a dirigersi verso la vetta della collina. Ora le cronache del tempo, o per esser più precisi i quotidiani pubblicati contestualmente al racconto, spiegarono che uno degli improvvisati cacciatori fu più lesto degli altri, ritrovandosi a tastare per pur caso quella che sembrava tanto essere una roccia preminente nella scoscesa parete del paesaggio. Potremmo dire che sia trattato di George. Sporgenza la quale, per sua sfortuna, cedette causando la sua rovinosa caduta a terra. Non da una posizione sufficientemente in alto da arrecargli un significativo infortunio, tanto che rapidamente tentò subito un secondo approccio. Soltanto per trovarsi di fronte, una volta ritornato fino al punto dell’incidente, a qualcosa di assolutamente inusitato: “John, Oliver, venite a vedere! Qui c’è un buco e qualcosa all’interno. Credo siano… Scatole di legno.” La sua prima impressione, tuttavia, si sarebbe molto presto dimostrata errata. Dentro il cupo pertugio ricavato dalla mano dell’uomo (o della donna) risiedevano 17 bare poste ordinatamente in due file da 8, con il resto di uno. La loro misura non superava gli 8-10 cm sul lato più lungo, ed erano state decorate con pregevoli fregi di stagno, simili a stemmi ed emblemi.

Lo svolgersi degli eventi, a questo punto, avrebbe preso una piega sconveniente: colpiti in modo abbastanza superficiale dal ritrovamento, i tre giovani raccolsero comunque gli strani oggetti attentamente sigillati, ed al termine di una battuta di caccia non particolarmente fortunata ai danni dei lagomorfi di Scozia, s’incolparono a vicenda, finendo per lanciarsi vicendevolmente con crudele accanimento alcuni dei fragili reperti in legno. Soltanto quando uno di questi si spaccò, aprendosi, avrebbero scoperto l’insospettabile verità: la presenza al suo interno di una minuscola figura antropomorfa del defunto, vestita di tutto punto con blusa quadrettata e pantaloni. Dopo un tale sinistro evento le fonti divergono, benché la sostanza consista di una serie di passaggi largamente acclarati. Meditando in merito all’opportunità che avessero per le mani qualcosa di prezioso, John, Oliver e George decisero di provare a vendere gli occulti reperti. E mettendo in mostra il proprio contegno più distinto e civilizzato, si recarono presso il negozio di Robert Frazier, gioielliere di Edwards Street. Che acquistò le bare a poco prezzo, mettendole in mostra nel suo piccolo museo privato…

università

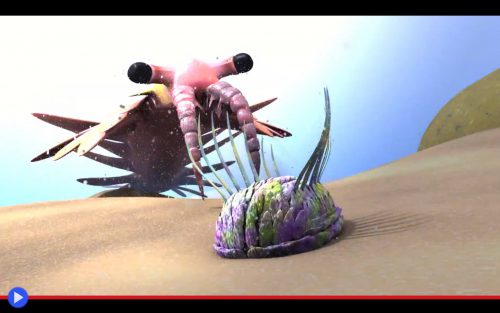

Terrorizzava come un diavolo-aragosta i mari del Cambriano, il suo nome: Anomalocaris

“La fantasia imita la natura” è i tipo di affermazione che ritrovi in molti casi nell’analisi retrospettiva delle creazioni immaginifiche prodotte dall’umanità ma che non ti aspetteresti, previo approccio al tema dell’ecologia preistorica, di trovare in siffatta guisa inaspettatamente rilevante. Pensate quindi al mecha-robot Voltron che combatte il male proveniente dalle vastità del cosmo, le cui gambe, braccia, torso e testa sono la diretta risultanza di una serie di leoni totalmente indipendenti, capaci di ricombinarsi ogni qualvolta si presenta la necessità di contrastare un avversario particolarmente imponente (un concetto, questo, ripreso da innumerevoli serie televisive e cartoni animati di provenienza giapponese). Ed ora provate ad applicare questo stesso approccio alla questione alla schiera di fossili eccezionalmente biodiversa ritrovata nello scorso secolo all’interno dell’argillite di Burgess, l’importante deposito geologico dalla datazione acclarata situato sopra le Montagne Rocciose, stesso luogo dove un tempo le profondità marine nascondevano creature dalla provenienza e caratteristiche tutt’ora oggetto di studio. Trovando al centro dell’insolita questione, la trafila tassonomica vissuta da coloro che si sono interessati nel corso della loro carriera ai qui diffusi e assai probabili antenati degli odierni artropodi, appartenenti all’ordine dei Radiodonta (“bocca a [forma di] ruota”) ed il cui rappresentate più famoso ed illustrato è la specie qui presente dell’Anomalocaris canadensis, le cui diverse componenti furono all’inizio ritenute, da ciascuno degli scopritori, come appartenenti ad una creatura totalmente sconnessa dalle altre. Un errore inizialmente commesso dal paleontologo Joseph Frederick Whiteaves, che incontrando delle strane estrusioni ricurve pensò inizialmente appartenessero ad un qualche tipo di gambero, essendo nei fatti la loro intera coda rimasta priva di zampe (da cui per l’appunto il nome: Anomalo – strano / caris – gambero). Così come Charles Doolittle Walcott, a poco meno di una decade di distanza, avrebbe preso entusiasticamente in mano il fossile circolare di un’insieme di denti, affermando senza dubbio di alcun tipo che dovesse invero trattarsi di una medusa. E qualcosa di simile avvenne poi al collega Simon Conway Morris, inzialmente convinto di aver trovato il corpo centrale di un nuovo strano tipo di spugna marina. Finché non fu proprio quest’ultimo, nel 1978, a comprendere per inferenza da un diverso e successivo radiodonte, il più piccolo Peytoia, di doversi confrontare con i suoi colleghi ed assemblare tutto quello che era stato posto fino a quel momento sopra il tavolo delle divergenti idee. Iniziativa dalla quale scaturì, come mettendo assieme i pezzi di un puzzle privo di precedenti, la forma sorprendente di un singolo animale; imponente, probabilmente assai aggressivo, nei fatti un vero e proprio Leviatano del suo contesto di appartenenza. L’epoca remota del Cambriano, situata tra i 541 e i 485 milioni di anni fa circa, è un tempo di suo conto in cui le singole creature più imponenti difficilmente superavano i pochi centimetri di lunghezza, poiché semplicemente l’evoluzione non aveva ancora permesso di scoprire le strutture biologiche adeguate a sostenere forme fisiche più imponenti. Questo almeno fatta eccezione per la creatura in questione, i cui esemplari adulti potevano raggiungere il metro di lunghezza. Proprio così, mettendo assieme agli elementi, siamo effettivamente al cospetto di quello che potrebbe aver costituito per milioni di anni il più terribile predatore della Terra. Un gigantesco mostro, con tutti gli strumenti necessari a mantenere il predominio degli oceani primordiali e tiepidi del nostro accogliente mondo…

Perché in Portogallo danno non arreca, quando incontri un pipistrello in biblioteca

L’ultimo discendente della famiglia Tepes volse attorno il proprio sguardo, mentre ascoltava il battito insistente della Morte, che tentava di distrarre i propri vasti padiglioni auricolari dal captare l’eco notturno delle pareti. “Impossibile restare indifferenti, di fronte a quello che ci ha i lasciato.” Squittì sommessamente allora, scrutando gli occhi del dipinto ad olio colossale, incorniciato nella nicchia dorata, che raffigurava il sovrano Giovanni V soprannominato “il Magnanimo” o in tempi più recenti, più correttamente in senso storiografico, “il Re Sole Portoghese”. File sovrapposte, sopra file ed altre balconate, di pesanti testi rilegati in pelle, incunaboli preziosi, altri cartacei tesori ancor più antichi del diffondersi della macchina a vapore. Ma ovviamente, davvero inutile sottolinearlo, non più vecchi di lui. “Quattrocento anni, amico mio. Capisci quello che significa? Quattro secoli passati nella forma piccola e pelosa di un membro del popolo notturno. Colui che può, e che deve, limitarsi ai più elementari tra i piaceri dell’esistenza: mangiare, dormire a testa in giù tra gli scaffali polverosi, qualche volta fingere di aver trovato l’anima gemella. Questo il prezzo da pagare, per chi ha stretto un patto con le forze dell’Altissimo, per rinunciare eternamente al fluido ringiovanente del vermiglio sangue umano.” Le appuntite zanne che grondavano saliva, mentre il suo naso troppo sensibile si arricciava per l’odore acre del guano. “Siano dannati tutti i coleotteri-orologio!” Esclamò il pipistrello all’indirizzo del ritratto, suscitando il sobbalzare dei suoi simili e vicini, tristemente privi della sacra scintilla della sapienza. Pensando: oh, inquietante mangiatore della cellulosa! E produttore a sei zampe di quel suono ritmico e insistente, tic-tac, tic-tac, in realtà prodotto dal tuo battere del cranio chitinoso contro le opere murarie della biblioteca. Tu non sai CHI ancora, nonostante tutto, domina la notte. Tu non PUOI capire, quanto offendi la mia oscura eminenza, continuando a masticare il corpus vulnerabile della più ricca eredità dei vampiri ormai da tempo giunti a vivere nella penisola d’Iberia. Ed ora che l’odiato astro è tramontato, giunge l’ora dell’empio e più terribile banchetto dei non-morti (ed alleati). “Sollevatevi, miei prodi dei 250.000 libri sotto assedio!” È giunto il momento del terrore, della fine, e della verità.

È un mondo creato e connotato sulla base di un preciso disegno, il nostro, in cui gli umani costruiscono e producono quello che serve per riuscire a garantire un qualche tipo di continuità, per quanto possibile, mirante a collegare il quotidiano con l’Infinito. Eppure non sussiste dubbio alcuno, per i maggiormente fortunati, che in un giorno non troppo lontano solamente esseri più piccoli dei 5-10 cm, potranno dire con certezza di essere i dominatori incontrastati del pianeta Terra. Insetti come quelli che soggiornano da secoli pasciuti, tra i recessi del più singolare e celebrato tempio librario del paese più a occidente dell’intero continente eurasiatico, la splendente biblioteca dell’Università di Coimbra, nella regione Centrale del Portogallo. Un maestoso capolavoro di modanature in stile barocco, colonne in legno di teak finemente ornate, affreschi sul soffitto che alludo alla Cappella Sistina e mobilio volutamente simile a quello di manifattura cinese. Tre vaste sale, come pianeti di un vetusto sistema, ciascuna popolata dalla stessa insistente, minuta moltitudine tutt’altro che apparente. Invasori giunti dal pianeta degli insetti bibliofili, che non conoscono o non vogliono capire in alcun modo il salvifico concetto della sazietà. Di fronte ad una soluzione che potremmo definire stranamente funzionale, nella propria chiara distinzione dell’appropriatezza dei presupposti comuni…

L’UFO brutalista atterrato in California ad onorare uno dei maestri letterari del Novecento

Verso la fine degli anni ’50, il sovraffollamento del sistema universitario della California iniziò a rendere palese il bisogno di un’altra grande istituzione, affine a quella di Los Angeles, situata lungo l’estendersi della costa di questo grande stato. Fu così che la commissione incaricata di valutare il progetto, nominata dai rettori del Ministero, decise di contattare a tal fine uno degli architetti di maggior fama di quegli anni, affinché la scuola potesse giovarsi di un iconico punto di riferimento, il mozzo centrale di una ruota che potesse incedere lungo la strada della conoscenza. William Pereira, importante progettista di Chicago, credeva nei meriti dell’immaginazione e della fantascienza, nell’estetica dell’Era Spaziale ed era un appassionato di tecnologia e motori. Dopo aver lavorato brevemente ad Hollywood come regista, fondato il suo studio architettonico, aveva progettato alcuni degli edifici più riconoscibili della costa ovest, tra cui lo stravagante Theme Building del Los Angeles International Airport, simile a una nave spaziale in bilico su zampe di ragno. Avendo poi collaborato con diversi campus universitari, caso volesse che in quegli anni stesse preparando un piano teorico sul modo migliore di garantire l’accesso completo a tutto il materiale di una biblioteca dal suo punto centrale. Il che l’aveva condotto, in modo inevitabile, alla forma molto, molto approssimativa di una sfera.

Trascorso il tempo necessario a completare gli edifici funzionali del campus, mentre l’UCSD si affermava su scala nazionale come importante punto di riferimento per la fisica e la letteratura, Pereira finì di definire il suo piano soltanto nel 1967. Richiedendo ulteriori tre anni affinché la struttura potesse essere completata, atterrando come un letterale disco volante nel suo canyon designato a La Jolla, non troppo lontano da una scogliera a strapiombo sul mare. Definirla divisiva, a questo punto, avrebbe potuto essere del tutto riduttivo; poiché l’architetto, come linea operativa della sua creazione, aveva scelto almeno in parte i canoni esteriori, tanto spesso problematici, del Brutalismo. La corrente strutturale nata circa un ventennio prima di quell’epoca, caratterizzata da forme cubitali e almeno in apparenza fuori scala, inumane, inerentemente di colore grigio causa l’utilizzo ad ampio spettro del caratteristico béton brut. Che poi sarebbe il cemento privo di verniciatura o copertura, lasciato completamente a vista (in questo caso una seconda scelta: Pereira voleva realizzare l’edificio in metallo, ma ciò avrebbe avuto un costo eccessivo). Un superamento del modernismo per così dire “elegante” ed il formale riconoscimento di come forma & funzione dovessero essere imprescindibilmente collegate, fino alla creazione di un qualcosa che pareva provenire da una narrazione distopica del nostro misterioso domani. Eppure splendido, negli esempi più riusciti, come una scultura fuori scala e non del tutto adattata al suo contesto, frutto di una percezione delle priorità determinata dal bisogno di trovare un canone espressivo al di fuori dei limitati canoni autoimposti dalla società contemporanea. Finché il concetto, sublimato fino all’inverosimile, non sarebbe emerso in modo molto chiaro dall’importanza culturale riconosciuta a questo polo in grado di canalizzar gli sguardi, di critici, professori e intere generazioni di studenti. Che ormai da tempo figura, riconoscibile come un logotipo, nella maggior parte dei materiali di marketing dell’Università, particolarmente in seguito alla dedica, nel 1978, ad uno dei residenti più famosi nella storia del sobborgo di La Jolla. Niente meno che il californiano di discendenza tedesca Theodor Geisel, autore di storie per bambini, fumetti e poesie in versi, che il mondo ha scelto di commemorare con il suo pseudonimo di Dr. Seuss.