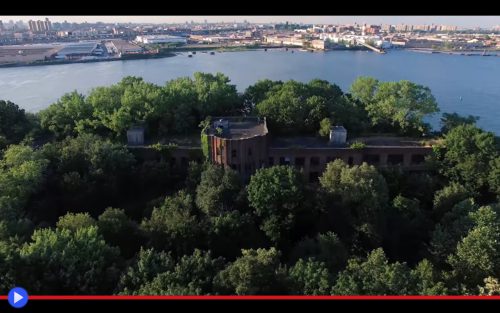

Nel 1614, quando i coloni finanziati dalla Compagnia olandese delle Indie occidentali giunsero per la prima volta in massa presso le acque di quello che sarebbe diventato l’East River, autostrada d’acqua nel bel mezzo della city newyorkese, loro erano già lì: De Gesellen, i compagni. E ci sono ancora, benché si siano riscoperte consanguinee tra di loro, diventando Brothers – fratelli. Due isolette che si guardano, in grado di attrarre l’interesse dei misantropi che passano di lì. Perché sembra impossibile, che possa esistere un luogo completamente abbandonato nel bel mezzo di una delle metropoli più grandi e celebrate al mondo, poco prima della baia in cui si trova la terza “sorella” Ellis, con il plinto che ospita l’intramontabile Statua della Libertà. Possibile che a nessun fautore dello sviluppo urbanistico programmato, o costruttore edilizio, o altro tipo di speculatore delle proprietà immobiliari, sia mai venuto in mente di impiegare queste terre emerse in modo utile all’allora nascente società delle colonie americane? Il fatto è che di spazio, in origine, ce n’era in abbondanza. Così che per quasi due secoli, costruire i propri edifici presso un luogo scollegato dalla terra ferma non avrebbe portato alcun vantaggio degno di nota. Finché nel 1850, a qualcuno non venne in mente di spostare qui l’ospedale dell’isola più grande di Blackwell, poco più a monte in quel canale ormai altamente modificato dall’uomo. Ma con un approccio progettuale totalmente differente: alte pareti, solide cancellate, porte chiuse a chiave e ben pochi infermieri, abbastanza coraggiosi ed abili da mantenere le distanze. Volete conoscerne la ragione? Questo divenne ben presto il luogo in cui la città di New York teneva i suoi abitanti più temuti e al tempo stesso, considerati indegni di attenzione: coloro che rimanevano colpiti dalla malattia del vaiolo. In un’epoca in cui la vaccinazione era ancora guardata con estrema diffidenza, e l’umanità non possedeva alcun tipo d’immunità del branco, il concetto di lazzaretto sopravviveva immutato, essenzialmente fin dall’epoca degli antichi, offrendo un terreno fertile a ogni sorta di sgradevole iniquità. Le malattie infettive colpivano preferibilmente nei luoghi sovraffollati, coinvolgendo intere famiglie disagiate, che da uno stato d’indigenza sostanziale venivano rapidamente deportate in questi luoghi dove, tanto spesso, incontravano una morte atroce. Nonostante gli esperimenti di Pasteur del 1796 coi microbi e i vetrini, l’opinione del senso comune, nonché purtroppo il consenso tra molti professionisti della sanità, era che le epidemie nascessero dai miasmi dello sporco e del disagio, in una sorta di generazione spontanea comparabile a quella delle larve putrefacenti nella filosofia di Aristotele, che l’aveva elaborata 14 secoli prima a partire dalle inesistenti conoscenze scientifiche dei suoi tempi remoti. Una situazione che, ben presto, sarebbe cambiata. Proprio grazie alla figura di una donna destinata a rimanere, negli annali della storia, perennemente legata all’isola fratello del Nord, la più grande delle due.

La legge del karma, prodotto di un metodo assai distante di vedere il mondo e la società, è sostanzialmente diversa dal concetto di un angelo vendicatore, perché riguarda unicamente ogni singolo individuo, ed è il prodotto delle sue stesse gesta. Mentre il volere dell’Onnipotente non colpisce mai i deboli, ma proprio coloro destinati al Paradiso, perché credono maggiormente in lui. Ecco a voi un esempio, se dovesse mai servire: nel 1904, la nave a vapore PS General Slocum (che per i molti incidenti subiti, si diceva fosse maledetta) si trovava a navigare presso le due Brother Island, quando all’improvviso, un’incendio si scatenò a bordo. Delle 1.342 persone a bordo, quasi tutti membri della Chiesa Evangelica Luterana di St. Mark che si stavano recando ad un pic-nic, ne sopravvissero soltanto 321, ovvero quelli che avevano avuto la fortuna, e la capacità, di raggiungere a nuovo le vicine rive dell’isola-ospedale, attendendo lì i soccorsi inviati dalle autorità civili. Fu il più grande disastro subito dalla città di New York fino all’attentato delle torri gemelle, e resta tutt’ora il secondo per numero di vite umane perdute al mondo. Ma pur costituendo il più grave e terribile fatto di storia legato alla storia delle due isole dell’East River, non resta probabilmente il più famoso. Un primato legato invece al personaggio di Mary Mallon, cuoca, irlandese, forte di carattere e di fisico, portatrice sana della febbre da tifo. Che potrebbe aver ucciso, con la sua negligenza più o meno intenzionale, un numero stimato di fino ad oltre 50 persone.