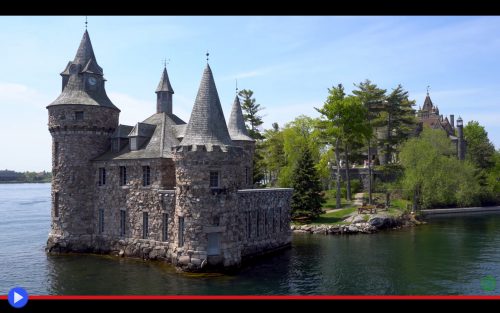

Con il drenaggio del Mare di Champlain, una vasta massa d’acqua salmastra situata nell’odierna zona centrale del Canada, un lungo e profondo fiume venne scavato dalla forza dell’erosione per 3.058 chilometri, fino all’intero stato americano del Michigan e quello di New York. Circa 12.000 anni dopo, a seguito della guerra dei sette anni combattuta tra francesi ed inglesi (1756-1763) venne ritenuto equo disegnare un’importante linea di demarcazione in corrispondenza di questo corso d’acqua, nel frattempo ri-battezzato con il nome di St. Lawrence (rispetto alla pletora di complicate sillabe impiegate dalle diverse tribù dei nativi). Il che avrebbe portato, in un caso estremamente raro nella storia delle cartine geografiche, alla suddivisione più o meno equa di un’intero arcipelago d’isole. Quelle che emergevano, a intervalli ineguali, lungo il flusso delle acque defluite dalla regione dei Grandi Laghi, tramite il collegamento diretto ai margini dell’Ontario. Talmente tante, e così diversificate per ampiezza, usabilità e condizioni, da aver portato al nome di Thousand Isles (Mille Isole) assieme alla necessità di un codice ben preciso. Secondo cui determinate caratteristiche dovrebbero condizionare l’elevazione di una terra emersa a qualcosa di più di un semplice “scoglio” o “pietra”: la capacità di restare al di sopra del livello delle acque per l’intero anno ed una solidità sufficiente a supportare un minimo di due alberi. Obiettivi largamente superati dalla più grande di tutte, l’isola di Wellesley, con un resort metodista, l’hotel omonimo, tre campi da golf, un porticciolo, due parchi ed una celebre gelateria. Benché nel quadro generale offerto dal panorama locale, non sia sempre o necessariamente tale promontorio a rimanere maggiormente impresso, una prerogativa maggiormente attribuibile ad uno qualsiasi dei numerosi castelli, magioni e ad avite dimore costruite sopra spazi simili lungo l’estendersi del grande flusso fluviale. Già, perché caratteristica di questo luogo necessariamente in bilico tra due nazioni, fu all’inizio del secolo scorso quella di aver costituito un rifugio per i ricchi industriali ed uomini d’affari delle metropoli limitrofe, che qui costruirono facendo sfogo della loro spropositata ricchezza. Personaggi come George Boldt, all’epoca general manager della catena d’accoglienza Waltdorf Astoria, che dopo aver trascorso sette estati memorabili nella casa di famiglia sull’isola di Hart, pensò d’investire cifre copiose nel suo significativo ampliamento, fino alla creazione di un qualcosa di assolutamente spettacolare. 15 milioni di dollari, per essere più precisi, trasformati nei 6 piani del castello destinato a ricevere in eredità il suo nome, benché fosse stato concepito originariamente come un pegno dell’amore del suo committente per la moglie, Louise Kehrer Boldt. Che morì improvvisamente e inaspettatamente quattro anni dopo l’inizio dei lavori, nel 1904, portando il devoto consorte ad abbandonare il luogo della loro serena convivenza futura, già finemente ornato con numerose sculture di cuori ed altre romantiche decorazioni. Lasciandolo in balia per 73 anni d’intemperie, vandali ed incurie, finché nel 1977 l’autorità locale del Thousand Isles Bridge non l’acquistò dai suoi eredi per la cifra simbolica di un dollaro, iniziando le laboriose opere di restauro. Che ne avrebbero fatto, inevitabilmente, una delle principali attrazioni turistiche della regione, oltre ad un sito preferito da innumerevoli coppie per le foto dei loro matrimoni…

arcipelago

Scultorea Nuku Hiva, il più remoto dei luoghi dove potrebbe essere atterrato un disco volante

Nel memorabile finale del celebre film del 1994 sulla storia dell’Isola di Pasqua, Rapa Nui, l’anziano e senile Ariki-mau, sovrano nominale del suo popolo, s’imbarca assieme alla sua corte sulla bianca canoa delle leggende, giunta finalmente a prenderlo sulle rive della sua terra, in realtà costituita da un iceberg vagante. Non è difficile immaginare il suo destino. Tre secoli e mezzo dopo, in un giorno qualsiasi dell’estate del Pacifico Meridionale, un’imbarcazione molto più grande e dello stesso identico colore getta la sua ancora dinnanzi al sacro territorio dei Moai. Essa è grande, simile a un castello, e sormontata da due ciminiere nella parte posteriore. Con una forma piramidale che rende chiaro il suo aspetto, se non necessariamente la sua funzione. Soltanto l’uomo moderno, natìo di queste sponde, grazie alla televisione può comprendere di essere al cospetto di una vera e propria città itinerante: una nave da crociera contemporanea, dispendioso ed inquinante strumento della conoscenza. Giacché il vasto Mare Oceano, tra i suoi flutti e inconoscibili recessi privi di sostanza preminente, agisce in questo modo simile ad una sostanziale barriera tra i mondi. Attraversabile con pari senso di scoperta, dal vasto e dal minuto, dal frainteso e dall’incomprensibile. Persino, in certi casi, da creature provenienti da altri validi segmenti dello spazio-tempo.

E di sicuro tra le molte perequazioni e false equivalenze messe in piedi dai cultori dell’ipotesi degli “Antichi Alieni” sembra possedere una marcia in più la principale isola dell’arcipelago delle Marchesi, quella parte della Polinesia Francese che in tempi antichi possedeva una popolazione di quasi 100.000 anime e neanche una chiesa. Prima che l’arrivo dell’uomo bianco nella persona dell’esploratore spagnolo Álvaro de Mendaña de Neira nel 1595, entro un paio di secoli seguìto da colleghi esimi come James Cook e diversi altri, dessero inizio alla trasformazione in una terra parzialmente disabitata a causa delle malattie d’importazione ma dotata di ogni utile strumento architettonico alla venerazione di Nostro Signore. Questo sebbene il Vicariato Apostolico istituito nel 1848 si sarebbe trovato, ben presto, a combattere un’impropria abitudine dei nativi. Quella di recarsi a pregare, o chiedere favori ai cosiddetti tikami, degli idoli di pietra dall’aspetto stranamente eterogeneo, che i devoti occidentali si affrettarono a rimuovere o far demolire. Ed è per questo che la riscoperta verso la metà del secolo scorso di un particolare sito archeologico presso l’insediamento locale di Taioha’e, dove una certa quantità di questi monumenti era stata nascosta o custodita in segreto, avrebbe spalancato gli occhi degli studiosi in merito a una faccenda convenientemente accantonata da parte dei loro colleghi predecessori. Ovvero che la gente di Nuku Hiva aveva posseduto una fervida immaginazione nella concezione di creature vagamente umanoidi, o un leggendario dimenticato e sofisticato sull’aspetto somatico dei propri dei, o l’occasione d’incontrare, in uno o più casi, effettive creature scese da una letterale “nave” spaziale, l’orpello utile ad attraversare senza ostacoli l’enorme distesa vuota dello spazio interstellare. Come sembravano sinceramente suggerire scrutando coi propri occhi bulbosi ed inumani, le figure sottilmente inquietanti dei tikami…

Obelischi di basalto nell’oceano e l’impervio sentiero per il faro più remoto d’Islanda

Secondo le leggende ripetute tra la gente di queste parti, la formazione di una colonna basaltica in mare aperto è una faccenda piuttosto semplice: essa trae la propria origine dal fato sfortunato di un troll, intenzionato a rendere la vita impossibile o trarre qualche possibile vantaggio dall’assalto di una nave in campo aperto. Poco prima di rendersi conto di aver calcolato male i tempi, venendo perciò sorpreso dalla luce dell’alba e andando incontro all’irrisolvibile trasformazione in parte del paesaggio marino. Testa, braccia e gambe erose dall’insistenza implacabile degli elementi, la statua vagamente umanoide si trasforma quindi dopo qualche secolo in uno scoglio simile a molti altri, la cui unica caratteristica particolare è la collocazione in posizione totalmente solitaria o per lo più, accompagnato da qualcuno dei suoi simili e altrettanto malcapitati. Di sicuro l’intero approccio scientifico alla faccenda, che prevede l’affioramento di materia lavica durante un’antica eruzione, poi corroso e ridotto fino al nucleo solido che originariamente conteneva al suo interno, non semplifica in maniera molto significativa le conseguenze. Per coloro che nei mari dell’Islanda meridionale, hanno la necessità di muoversi frequentemente, alla ricerca delle foche, balene ed altre fonti di cibo marino che da sempre costituiscono un’importante parte delle risorse alimentari di quel paese. Finché una serie ripetuta di naufragi a ridosso della roccia totalmente priva di approdi circa 7,2 Km a sud di Búðarhólshverfi, costati ogni volta una quantità variabile di vite umane, non portarono all’elaborazione nel periodo tra le due guerre di un nuovo ed ingegnoso piano. Perché non sfruttare gli avanzamenti tecnologici dell’ultimo secolo, per installare una luce di riferimento sulla cima di quella pietrosa struttura? Quella che storicamente viene definita torre del faro, benché nel caso specifico gli stessi 34 metri di elevazione della roccia avrebbero potuto svolgere la mansione di elevate fondamenta strutturali. A patto di trovare un modo, un qualche tipo d’ingegnosa maniera, per raggiungere coi materiali al seguito la remota posizione futura dell’edificio. Presso tale sito definito geograficamente Tridrangar (Þrídrangar – le Tre Dita) nonostante le rocce siano quattro, venne perciò inviato il direttore del progetto Svavar Tórarinsson Sudurgardi, con al seguito una squadra di esperti alpinisti: Torsteinn Sigurdsson, Melstad Vestm, Hjálmar Jónsson Dälum. I quattro, avendo raggiunto il sito in barca nel 1937 e dopo aver preso atto della situazione, decisero quindi di costruire una via ferrata fino alla sommità di Stóridrangur, la più ampia e in apparenza accessibile delle piramidi basaltiche emergenti dalle onde dell’oceano agitato. Dovete considerare, a tal proposito, come l’invenzione dell’elicottero si sarebbe materializzata solamente l’anno successivo, e d’altra parte sarebbero occorse decadi prima che un simile apparecchio potesse essere giudicato abbastanza sicuro da essere utilizzato in mare aperto. Ecco perché l’unico approccio possibile e per questo “scelto” dalla squadra prevedeva l’utilizzo di una completa attrezzatura da scalata, tra cui chiodi, corde ed ogni tipo di piccozza utile in quel tipo di difficili circostanze. Se non che, verso la sommità della cima, la ruvida pelle del troll avrebbe avuto modo di dimostrarsi ancor più coriacea e impenetrabile del previsto…

L’aspetto del piccione che cerca il suo becchime sotto gli alberi della foresta equatoriale

Presenza rassicurante dell’ambiente cittadino, al pari dei semafori, cartelli pubblicitari e fermate dell’autobus, l’uccello più integrato con i ritmi e metodi dell’esistenza comunitaria interspecie sembra aver assunto, attraverso il trascorrere dei secoli, una serie di parametri distintamente indicativi. Così nonostante l’avvenuta addomesticazione, in particolari ambienti professionali come la consegna di messaggi, piuttosto che nel settore commerciale degli animali domestici, l’uccello dei giardini e delle piazze non parrebbe aver subito la particolare diversificazione che caratterizza creature come cani, gatti o addirittura pesci rossi discendenti dalla carpa dei laghetti e corsi d’acqua della grande Cina. Quasi come se raggiunto l’optimum di quel lungo e travagliato processo evolutivo, che ha creato in essi il più perfetto cercatore di provviste tra i recessi dell’asfalto ed i secchioni della spazzatura, avessero istantaneamente serrato i rubinetti del progresso a vantaggio della propria grigia progenie alata. Se non che in determinate circostanze alternative, dove i grattacieli perdono l’asfalto e sono fatti di corteccia, legno e intrecci di radici, è stata la natura stessa di suo pugno a disegnare una diversa soluzione della stessa equivalenza matematica, giungendo ad un valore di X dalle dimensioni a metà tra una pernice ed un pollo domestico, creature con cui condividono anche la poca predisposizione al volo. Chiamato non per semplice similitudine creata dagli artisti, Otidiphaps nobilis ovvero il “nobile” piccione-fagiano. Il tipo di volatile non privo di una sua innegabile ed invero sostanziale eleganza, con il corpo nero sormontato e incorniciato dalle piume delle ali di un contrastante color nocciola, che continuano in una coda piatta a ventaglio capace di ricordare vagamente i plurimi cappelli costruiti con le piume degli eponimi volatili europei. Nonché, vero e proprio segno particolare di riconoscimento, un piccolo rettangolo in corrispondenza della nuca, di una colorazione appartenente a ben quattro possibili varietà distinte, contrastante con gli occhi e il becco dall’intensa tonalità vermiglia.. Ora tale aspetto di raffinatezza e signorilità, fin dalla prima classificazione avvenuta nel 1870 ad opera del grande ornitologo britannico John Gould, fu alla base di una lunga serie di disquisizioni, in merito alla possibilità che i rilevanti aspetti dell’eclettica e possibilmente monotipica specie nella vasta famiglia dei Columbidi potessero effettivamente essere altrettanti specie differenti, piuttosto che varianti dello stesso animale. Un approccio contestuale particolarmente utile, in potenza, nell’agevolare la conservazione del nostro amico, all’interno dei suoi specifici e notevoli ambienti di provenienza. Già perché il piccione fagiano, per quanto concerne il proprio areale di provenienza, vanta una terra dalle caratteristiche geografiche altamente distintive: niente meno che la seconda isola più vasta al mondo della Nuova Guinea, assieme all’arcipelago di piccoli satelliti di terra emersa che gli ruotano attorno tra il suono ripetuto ed il ritorno prevedibile dell’alta marea. Là, dove non sempre gli uomini e le donne hanno avuto il coraggio e l’inclinazione di avventurarsi alla ricerca di eccezionali, biologici tesori…