“Francamente, non capisco proprio quale sia il vantaggio.” eRosy Lyft III si trovava sul tetto del suo appartamento galleggiante da 128 mq fornito dal governo, assieme al marito Ulfriczoltan Jr. Seychelles, di ritorno dalla sua spedizione presso l’antica area commerciale della città, situata ai confini estremi del golfo di California (grossomodo corrispondente alla zona nord di San Francisco, prima che la principale città della Costa Ovest facesse la fine di Atlantide a causa del maggior territorio della storia). “Come hai detto che si chiamava, quel posto? IKEA?” Voltandosi momentaneamente per aprire il portellone posteriore della sua auto-drone a sei rotori, Ulfric sorrise sotto i baffi annuendo, prima di recitare lo slogan che aveva ritrovato nei suoi libri di storia del marketing, risalenti a prima dell’adozione su larga scala delle fonti energetiche con celle d’idrogeno autorigenerative: “La Casa è il Posto più Importante del Mondo, mia cara. Non possiamo lesinare sull’arredamento.” Lei fece compiere un rapido giro di esasperazione esplorativo alle due pupille: certo, dopo tutto era anche questo che amava del suo consorte. In un anacronistico impeto di momentaneo sforzo fisico, la coppia prese quindi a scaricare gli scatoloni ordinatamente inseriti nell’aeromobile, in tutto soltanto tre. “Voglio dire, potevi ordinare tutto da Internet, come facciano sempre. Il tavolo e le sedie da pranzo sarebbero arrivate già montate, e…” Fu allora che mentre si voltava sbuffando, la moglie notò l’appuntita espressione di lui, furbesca al punto da sembrare quasi volpina, mentre con un saltello tornava a lato dell’automobile volante, soltanto per spalancare la portiera destra. Una sagoma si erse in piedi, con la statura approssimativa di un umano alto 1 metro e 75, creatura che avrebbe pienamente ricordato se non fosse per la pelle argentea, gli occhi simili a telecamere e la quasi totale assenza di lineamenti. L’androide indossava una maglietta gialla con strisce blu scuro e risvolti del colletto della stessa tonalità, sopra un paio di blue-jeans del tutto privi di strappi, come si usava circa un paio di secoli fa. Le sue braccia, con mani simili a tenaglie, ruotavano in senso longitudinale per tutti e 360 i possibili gradi. Le gambe si flettevano avanti e indietro in maniera ritmica, come quelle di un personaggio di Betty Boop. Con voce metallica quasi musicale, quindi, pronunciò le seguenti parole: “IKEA-bot 58.362 al vostro servizio, signori. Dove posso portare ed ASS-EM-BLARE gli acquisti effettuati?”

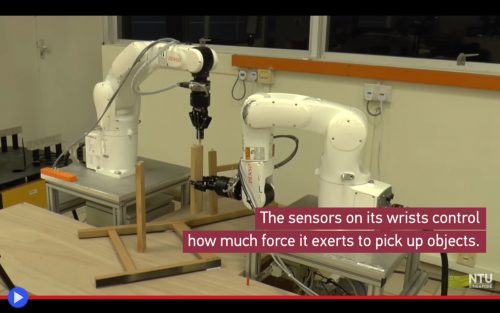

Si tratterà di un’evoluzione semplice, nonché naturale. Una volta inventata l’intelligenza artificiale, e sia chiaro che ad ogni momento che passa ci andiamo più vicini, l’umanità si rivolgerà ai suoi primi fratelli artificiali per farsi aiutare nella mansione più difficile che abbia mai dovuto affrontare nel corso della sua intera storia: assemblare i mobili pre-confezionati del più famoso produttore svedese, ormai da tempo sinonimo di un arredamento funzionale, esteticamente gradevole e poco costoso. O almeno, è così che sembra da un certo punto di vista, in una società moderna che tende costantemente a drammatizzare. Perché fa ridere, perché nessuno ci crede veramente, ma anche perché suscita un vago pensiero sulla falsariga del “Chi me l’ha fatto fare!” Schiavizzando se stessi e sfidando la propria essenza di consumisti, alla ricerca di un solido senso di soddisfazione, ci s’interroga dunque sull’esistenza ed il mondo stesso delle idee. Tutto quello che possiamo fare, verso l’arrivo di un nuovo livello di civilizzazione casalinga, è porre le basi. Un po’ come si sono approcciati al problema gli addetti di un gruppo di ricerca della prestigiosa Scuola d’Ingegneria della Nanyang Technological University (NTU) il politecnico di Singapore. Nella fattispecie, Francisco Suárez-Ruiz, Xian Zhou e Quang-Cuong Pham, autori dello studio intitolato “Possono i robot montare una sedia dell’IKEA?” Pubblicato con grande fanfara mediatica sul numero di metà aprile di Science Robotics, importante rivista del settore. Capace di colpire la fantasia del pubblico, come spesso capita, non tanto per il contenuto testuale, quanto per il materiale multimediale di accompagnamento, ossia soprattutto un video di circa 20 minuti, accorciato e montato per la stampa, nel corso del quale un paio di braccia prive di corpo, ma dotate di telecamera, osservano attentamente i singoli pezzi necessari per l’assemblaggio di una sedia modello Stefan, disposti alla rinfusa attorno a loro. Per poi mettersi, industriosamente, a costruirla. Ora, come molti di voi potrebbero già sapere, il montaggio di questo particolare oggetto può rientrare nella categoria delle cose semplici soltanto all’apparenza, in funzione dei suoi pochi pezzi e il numero non troppo elevato di viti. Ma alla stessa maniera degli altri prodotti di arredo del colosso scandinavo, è pur sempre necessario un certo grado di precisione, tale da indurre, nei poco orientati alla metà manuale del mondo, un senso latente e duraturo di scoramento. Aggiungete pure a questo il fatto che in genere, quando ci si approccia alle “semplici” Stefan, si è già trascorsa un’intera giornata a sgobbare dietro a ben più ostici divani, librerie ed altro, ponendoci nella condizione fisica meno ideale per affrontare una simile sfida.

al che deriva che, immaginare un futuro in cui i robot potranno risolvere tale questione per noi, riporta con la mente alle fantasticherie di un ventennio fa, quando si pensava che nel 2000 gli esseri artificiali avrebbero pulito casa per noi e risolto le altre faccende quotidiane (un traguardo a cui forse soltanto adesso, ci stiamo avvicinando). Eppure, mi sembra già di sentirlo, che cosa c’è di speciale alla fine? Tutti hanno bene impressa nella mente la scena della tipica catena di montaggio, ad esempio del settore automobilistico, in cui una serie infinita di braccia articolate s’industriano nello svolgere mansioni assolutamente predeterminate. Potrebbe non risultare subito chiara, dunque, quale sia la differenza con una versione più piccola, e adibita ad uso privato, di quella che bene o male sembrerebbe esattamente la stessa cosa. Soltanto che in effetti, non è così: la principale differenza va rintracciata nel contesto, assai più simile a quello del cosiddetto “mondo reale”….

tecnologia

Virtuoso della chitarra riproduce i suoni della Formula 1

È stato certamente uno spettacolo: le sgargianti livree delle monoposto di Formula E, ciascuna coronata dal casco di un abile pilota, che disegnavano accurate geometrie tra le angolose curve del quartiere Eur di Roma. Una gara sportiva lungamente attesa, proiettata verso il futuro per organizzazione, idee e comparto tecnologico di fondo. E mentre le vetture acceleravano, e con esse l’entusiasmo del pubblico, mentre le telecamere creavano quel filo ideale di energia elettrica, riflessa ed amplificata dai motori lineari attraverso l’etere, fino all’ingresso delle nostre case, in molti si resero conto gradualmente di un qualcosa che non si erano aspettati. Si riuscivano a sentire le voci delle persone. Il tifo dagli spalti, gli ordini dei meccanici nei box, le domande dei giornalisti; come in una rappresentazione idealizzata della primavera all’inizio di un documentario disneyano, non c’era un sussurro, il grido di un gabbiano, e neppure i passi di qualche altro ipotetico animale, che potessero sfuggire alla captazione dei microfoni, in una sostanziale cappa di armonia auditiva in grado di pervadere ogni momento della surreale kermesse. Il che, da una parte, sovvertiva fondamentalmente un aspetto considerato importante in precedenza: la possibilità di percepire i singoli gesti di ciascun pilota. Come un esperto di calligrafia orientale, che osservando i tratti prodotti dal pennello di un maestro riesce a identificare le singole curve e ogni fondamentale rettilineo del kanji rappresentato sul rotolo, rivivendo nel suo essere il motivo delle scelte compiute, degli approcci cadenzati e le angolazioni prodotte, così l’esperto spettatore di simili gare impara a distinguere, nei sorpassi, il momento esatto in cui un pilota ha lasciato l’acceleratore, riconoscendo il diritto dell’avversario a prendere momentaneamente il comando. A meno finché la prossima opportunità, nell’economia degli eventi, non gli permetta di ribaltare la situazione. Potremmo chiamarlo, volendo, il “senso innato del ruggito graffiante” ovvero quella dote, che diventa necessità, di applicare quanto si è guadagnato per se stessi attraverso anni di evidente passione individuale per il cavallino rampante, la freccia d’argento, il toro vermiglio o una qualsiasi tra le sfavillanti alternative che mordono l’asfalto di gara.

Eppure l’evento di Roma, diretto al cuore stesso di noi italiani, parla davvero chiaro: l’elettrico sta continuando a prendere piede, sempre di più e in ogni campo dell’ingegneria, per una semplice necessità dei nostri tempi. Che dire, dunque, di tutto ciò… Riusciremo a ritrovare il nostro equilibrio sonoro costruito in generazioni di Formula 1, o continueremo a oscillare tra passato e futuro, alla ricerca dell’ago di una bussola che fondamentalmente, non è esistita e non esisterà mai? In quale modo potremmo semplificare la transizione? Di certo sarebbe assurdo! Inutile. Chiamare un musicista, intendo, giù dagli spalti e vicino alla tribuna di chi ci tiene di più, al fine di fargli accompagnare le immagini con il movimento delle sue abili dita. A meno che… La persona in questione, pescando tra gli archivi di Internet, non sia il misterioso Mario Torrado, dal volto costantemente coperto mediante il cappello in pieno stile Michael Jackson, l’eterno giubbotto di jeans, la postura composta ma vagamente informale, mentre strimpella l’iconica chitarra elettrica Gibson X-plorer (o Explorer) al fine di produrre una sola, lunghissima e articolata nota. Si, proprio così. La definizione è corretta, se è vero che la più piccola unità musicale, sostanzialmente, altro non è che una vibrazione dell’aria, misurabile in singole ripetizioni esattamente come la rotazione di un motore. Il tutto attraverso una procedura scientificamente analitica che in un molti modi, traspare con grande evidenza. Nel suo video più celebre risalente al 2013, recentemente ripubblicato sul portale social Reddit, l’artista compare mentre dimostra la precisione del suo metodo, effettuando una tripla dimostrazione pari a una rassegna retrospettiva proiettata delle epoche trascorse, espletata attraverso i tre motori più celebri nella storia di queste gare: V10, V8 e V6. Ma prima di passare ad un’analisi tecnica di quanto questo video risulta in grado di offrirci, c’è almeno un altro esempio da prendere in considerazione…

Il regno futuristico delle balle di fieno

La strana lumaca gigante che avanza ordinatamente sul campo splendente, tagliando e sminuzzando l’erba medica mediante l’impiego di una sorta di radula, l’organo di fagocitazione grossomodo corrispondente alla bocca dei vertebrati, sotto i raggi di un potente sole d’aprile. Il suo motore interno di Falciacondizionatrice, una vibrazione che sottolinea ed amplifica ogni piccola asperità del terreno, le antenne protese non più per guardare, bensì allo scopo di ricevere istruzioni, segnali e una valida colonna sonora. Non è radiocomandata, ma potrebbe. Non è autonoma, ma tutti vorrebbero che lo sia. Sopratutto l’individuo che siede ai comandi, il quale con un sospiro e ad un preciso momento della procedura, comunica al suo collega di dare inizio alle danze. Ed è allora che in discoteca, da dietro una siepe distante, fa il suo ingresso un secondo robot della situazione, ancor più grande ed impressionante, il cui guscio verde reca il logo del principale produttore americano di trattori. John Deere gasteropode, il mostro meccanico Raccoglimballatrice, l’essere che darà luogo alla principale trasformazione del caso. La lumaca si mette da parte, la meta-limaccia inizia il suo giro. Delle lunghe strisce parallele d’erba tagliata, in breve tempo, non resta più nulla, mentre il suo cavaliere percorre vertiginosamente la pista da ballo, una svolta dopo l’altra, fermandosi soltanto alla ricezione di un importante segnale. Pieno/Full/Rosso lampeggiante, apertura, apertura… (Si spalanca la chiocciola posteriore) espulsione al mio segnale-eeeeh, via! Sotto gli occhi perplessi di un topo di campo, appena saltato fuori dal letale percorso della raccogli-imballatrice, essa si apre sollevando il suo posteriore, poco prima di scaricare l’impressionante cilindro raccolto, ovvero nel caso specifico, la preziosissima balla di fieno.

Oro, oro puro color dell’oro e del contadino, il tesoro. Tra tutte le coltivazioni, quella più spesso considerata meno “nobile” o “importante” perché non venduta al cliente finale, eppure alla base della stessa sopravvivenza di quel bestiame, che con il latte, la carne e il formaggio, costituisce una parte tanto importante della nostra dieta. Per non parlare dei cavalli, la cui giornata sarebbe assai più difficile, senza trovare il cibo già pronto da digerire. Questo perché il più svelto dei mammiferi domestici, notoriamente, si è evoluto per mangiare poco e di continuo, mentre migrava continuamente attraverso le vaste pianure della Preistoria. Motivo per cui, chiuso in una stalla, non può semplicemente sopravvivere e prosperare, senza un’apporto adeguato di valide sostanze nutritive. E lo stesso del resto vale, sebbene in misura minore, per il bovino e il suino, in misure e per ragioni sostanzialmente diverse. Poiché il primo mangia ogni cosa, purché sia di origine vegetale, ed il secondo mangia ogni cosa, punto. Incluso, ovviamente, il fieno. Che può essere costituito, contrariamente al preconcetto generalista, da una di molte diverse specie vegetali: la già citata alfalfa (Medicago sativa L.) ma anche denti di cane (gen. Cynodon) graminacee spontanee (gen. Lolium) trifogli (gen. Trifolium) o pestuca (gen. Pestuca) l’erba per eccellenza impiegata allo scopo di nutrire le succitate creature. Già, ma come? Poiché anticamente, la raccolta di tali sostanze risultava essere tutt’altro che semplice, comportando grande lavoro manuale con la falce e la forca, prototipici attrezzi infernali, al fine di segmentare e radunare il necessario in grandi covoni, che spesso venivano lasciati lì all’aperto. Il che era, per usare un eufemismo, tutt’altro che ideale. Poiché caratteristica universale del fieno, qualunque sia la sua provenienza, è la grande suscettibilità alle precipitazioni atmosferiche, a seguito delle quali resta letteralmente intriso d’acqua, fungendo da base accogliente per i batteri, microrganismi capaci di trasformare un ottimo pranzo per gli erbivori in vero e proprio veleno, con conseguenze fin troppo facili da immaginare. E questo, senza neppure prendere in considerazione l’ipotesi della combustione spontanea, ovvero l’ipotesi, tutt’altro che rara in passato, per cui la suddetta fermentazione alzi drasticamente la temperatura dell’ammasso d’erba tagliata, finché il raggi del sole di ritorno non formino le condizioni ideali per un improvviso, distruttivo e potenzialmente pericoloso falò.

Da che fu notato, verso la fine del XIX secolo, che l’idea migliore era compattare e spostare il tutto, mediante l’impiego di quello che a noi moderni avrebbe ricordato, piuttosto da vicino, l’aspetto di un torchio per fare il vino. Ed era un lavoro gravoso, ancor più di prima, poiché i parallelepipedi risultanti, dei veri e propri mattoni d’erba, potevano pesare tra i 25 ed i 35 Kg l’uno, che ci si aspettava il contadino sollevasse con le proprie sole forze, ancora ed ancora. Ed ora immaginate che cosa vorrebbe dire approcciarsi al problema in siffatta maniera al giorno d’oggi, in cui l’allevamento intensivo ha collocato molte centinaia di animali all’interno di singole, giganteggianti fattorie… Se non fosse che in effetti, la responsabilità di una simile situazione va attribuita principalmente all’apporto altamente funzionale della tecnologia. E nella fattispecie, delle due macchine sopracitate, chiamate in lingua inglese swather (letteralmente, creatrice di strisce d’erba tagliata) e baler. Tra cui la seconda è sicuramente quella più misteriosa…

Le regole non scritte della più grande discarica africana

Ora immaginate, ai fini metaforici, di avere un vecchio telefono cellulare, di cui avete intenzione di liberarvi poiché state per comprare l’ultimo modello di smartphone. Di certo potreste metterlo sul fondo di un cassetto e dimenticarvi della sua esistenza, ma questo vi darebbe un certo grado di dispiacere. Intanto per l’infausto destino di un oggetto che, bene o male, avete amato nel corso di un periodo della vostra vita, per non parlare dell’ingombro di un oggetto il quale, a partire da quel giorno, occuperà dello spazio irrecuperabile all’interno delle stanze, tutt’altro che infinite, della vostra abitazione. Molto meglio… Sai cosa? Regalarlo al vostro fratello minore (già, in questo discorso ipotetico ne avete uno) per prolungarne ancor più a lungo vita e funzionalità. Affinché lui possa portarselo in giro, farne uso e trarne qualche giovamento ulteriore. Ma il problema, in fin dei conti, è questo: alcuni sono figli unici. E piuttosto che rivolgersi al corrispondente d’infinite discussioni infantili, devono trovarsene uno d’ufficio. Fortuna che nel sud del mondo, esiste un’intero continente di fratelli minori. Uomini e donne estremamente simili a noi, in tutto tranne che la collocazione geografica e in alcuni casi, le problematiche ambientali del luogo in cui il destino li ha costretti a trascorrere la loro esistenza. Gente che, un po’ come tutti gli altri, ama i telefoni cellulari, ma anche le televisioni, i computer, i forni a microonde, i frigoriferi… “Che fortuna, ragazzi! Ho giusto qui 200 pezzi di ciascuno di questi oggetti, pronti da donare a vantaggio dei miei fratellini. Sono certo che sapranno farne buon uso.” Dice allora l’uomo occidentale. E c’era forse un’intenzione vagamente umanitaria, alle origini di questa prassi estremamente diffusa, d’inviare grandi quantità di materiale tecnologico desueto verso l’Africa, affinché i popoli di un tale luogo possano ripararlo e trarne un qualche tipo di giovamento, sopratutto con la nascita della nuova classe media, costruita in modo da assicurare ai suoi membri un tenore di vita, per così dire, “medio”. E l’idea, per qualche tempo, ha parzialmente funzionato. Poi è arrivata la convenzione di Basilea: il trattato internazionale in vigore dal 1992, sanzionato dall’ONU, che vieta severamente il trasferimento internazionale di rifiuti pericolosi oltre i confini della nazione che li ha prodotti. A meno, e questo è un significativo tratto di distinzione, che lo scopo dimostrabile non sia il riciclo. E a quel punto, apriti cielo: perché in effetti, almeno dal punto di vista teorico, non c’è assolutamente nulla che non possa essere in qualche modo sottoposto ad un recupero dei materiali. Purché si abbiano strutture adeguate o in alternativa, una sufficiente mancanza di riguardo verso la salute di chi dovrà occuparsene, in forza della pura e semplice necessità.

Agbogbloshie, presso la capitale ghanese di Accra, è il luogo che viene spesso definito dai media, erroneamente, come il più vasto centro di smaltimento della spazzatura elettronica proveniente dai quattro angoli del mondo, un triste primato che in effetti dovrebbe appartenere oggi al sito cinese di Guiyu. Con numeri associati veramente improbabili, di milioni e milioni di tonnellate inviate fin quaggiù ogni giorno, grazie all’impiego d’immaginarie titaniche navi cargo incaricate di liberarsi dello spropositato surplus dei rispettivi paesi di provenienza, giustificando il nome di moderne “Sodoma e Gomorra” luoghi d’assoluta perdizione. La realtà, in effetti, è più simile a quel programma Tv statunitense in cui un gruppo di folkloristici imprenditori acquista a scatola chiusa i container abbandonati nelle zone portuali, nella speranza (più o meno giustificata) di trovare al loro interno un qualche oggetto di valore. Meno, va da se, il passaggio d’importanti somme di denaro. Questa città situata nella parte orientale del paese ha in effetti costituito, per secoli, un’importante porta d’ingresso per gli scambi provenienti da fuori l’Africa, e così adesso continua farlo, nel campo sempre crescente dell’e-waste. Ciò che succede a quel punto, la televisione non si è mai preoccupata di evidenziarlo nei suoi reality show: per ogni oggetto felicemente prelevato, riparato e/o venduto a terze parti, ve ne sono almeno dieci del tutto irrecuperabili che semplicemente, vengono buttati via. Ed è indubbio che le condizioni di vita, da queste parti, abbiano finito per risentirne in maniera estrema. Le immagini sono davvero impressionanti: dozzine e dozzine di bambini in età scolare, che se pure riescono ad essere abbastanza fortunati da occupare un banco, al calar del sole devono recarsi a lavorare tra questi cumuli derelitti, allo scopo di trovare in quel marasma del metallo di valore, qualche filo di rame, componenti ancora funzionati da rivendere ai numerosi commercianti locali. Pensate che la laguna del fiume Korle, dove è situato lo scenario che abbiamo fin qui descritto, era in origine un luogo ameno, in cui venivano portate a pascolare le capre ed altri animali. Attività che continua tutt’ora, al di là dell’acqua, tentando d’ignorare i fumi neri e la diossina che si solleva dai fuochi comuni, da cui gli addetti, loro malgrado, tentano di trarre la materia prima del loro sostentamento quotidiano…