Nelle vaste sale silenziose della biblioteca del complesso abbaziale di San Gallo, riccamente decorate ed affrescate nello stile di una società ormai desueta, strane brezze e strani sentimenti si aggirano nelle ore successive al tramonto. I putti sopra gli scaffali e scrutano da dietro i capitelli questi spiriti del mondo, che si affacciano dalle costine degli antichi manoscritti. E gli affreschi sul soffitto, con le scene sacre iscritte in uno schema geometrico particolarmente raffinato, paiono animarsi di una luce mistica latente. Mentre nell’angolo lontano da ogni porta o finestra, il sarcofago egiziano della mummia Shep-en-Isis, figlia del sacerdote Pa-es-tjenfi (le voci sulla discendenza faraonica furono da sempre esagerate) volge il proprio guardo all’indirizzo dell’orpello che fin troppo bene conosce. Sfera sormontata da una ruota di carro, in realtà sestante usato al fine d’impostare le costellazioni, ricoperta da fedeli rappresentazioni tra mostri, pesci e draghi enormi di quelle che vorrebbero sembrare le masse dei continenti. Ah, stupefacente immaginarlo: che la Terra possa essere, una sfera? Lungo l’arco inverso che sostiene il meccanismo, immagini di sovrani e studiosi. Soltanto anni di vagabondaggi hanno permesso alla sopìta rediviva, tra le pagine di quella stessa sacra istituzione, di scoprirne l’epoca di appartenenza, associandola al nome: Cesare, Alessandro Magno e Solimano il Magnifico, come patroni della classe degli esploratori. Tolomeo e Copernico, a rappresentare gli studiosi. Ercole ed Orione, eroi perduti. Ed a seguito di questi, uno spazio vuoto, seguìto da un ritratto di quello che poteva essere soltanto Archimede, scienziato e matematico dell’Antica Grecia. Ma con abiti inadatti ed una posizione impropria nell’ideale progressione dell’artista tutt’altro che inattento per quanto concerne i dettagli della sua creazione. Dunque Shep-en-Isis pensa e interroga di nuovo tale personaggio della wunderkammer dalle proporzioni monumentali. “Dimmi la tua storia, o Sapiente.” Ricevendo questa volta una tenue risposta, stranamente pronunciata in lingua tedesca: “Noi crediamo nello spirito e nelle questioni divine dell’intelletto, il cuore ed i poteri naturali che l’uomo non può in alcun modo sperare di comprendere. Ma tale creatura, nello stesso tempo, è completamente corrotta per quanto concerne alcuna comprensione universale del Bene.” Strana, misteriosa enunciazione nichilista. Capace d’evocare, in modo trasversale, ascendenze filosofiche di una matrice ben più moderna. “Oh, grandioso Pitagorico, rivelami allorquando la tua verità celata. Quando esattamente, nel proseguo della tua esistenza postuma intercorsa, hai scelto di ri-convertirti alla Riforma dei Luterani?” Ecco allora la suprema convergenza, dei momenti e i vortici d’ignoto e conoscenza. L’abnorme miracolo dei tempi che si compie tra le pagine del tempo, mentre il volto di quella figura in qualche modo camuffata, lentamente, cominciò a mutare…

oggetti

Viaggio fantastico tra pennelli di mosca e frammenti di polvere intagliati a misura

Una delle storie più frequentemente ripetute dall’artista britannico Willard Wigan nel corso delle sue interviste riguarda il processo formativo dei suoi anni scolastici ed il modo in cui un’esperienza negativa lo condusse, per via indiretta, alla laboriosa ricerca di un continuo perfezionamento. Per il modo in cui negli anni ’60, tra l’ignoranza generale delle condizioni collegate alla dislessia e la sindrome di Asperger, i suoi insegnanti lo maltrattavano ed eleggevano ad esempio negativo, causa l’incapacità di leggere e scrivere in maniera analoga ai suoi compagni. “Non sei nulla, e non farai mai nulla” gli dissero. E così lui scelse qualcosa d’invisibile con l’intenzione dichiarata di renderlo grande. Il secondo aneddoto preferito si svolge invece nel 2008 e riguarda la creazione di uno dei suoi capolavori, ritraente Alice nel Paese delle Meraviglie al tavolo del Cappellaio Matto. Ed il modo in cui, a seguito di uno squillo imprevisto del cellulare ai margini del tavolo, inalò improvvisamente, finendo per mandare la protagonista in un’oscura e inconoscibile caverna: il pertugio verticale e umido dei suoi stessi condotti respiratori.

Un destino, per così dire, anatomico poiché microbica è l’implicita natura di quanto stiamo definendo. Qualcosa di tanto piccolo da risultare spesso invisibile a occhio nudo. Pur non essendo irraggiungibile, così ci è dato rilevare grazie ai semplici trascorsi dell’evidenza, tramite l’impiego delle dita e mani esperte di qualcuno che scelto una strada. E nei 68 anni della propria vita ricca di trionfi e soddisfazioni, l’ha percorsa fino ai limiti più estremi dell’umana indole creativa. Con plurime mostre di largo successo all’attivo e la comparsa in diversi programmi televisivi nazionali e all’estero, egli è diventato in effetti il sinonimo di un tipo di scultura precedentemente inesplorata al di fuori di qualche singolare esperimento, consistente nel creare riconoscibili miniature, di personaggi fantastici, individui effettivamente vissuti o celebri opere d’arte, all’interno di spazi eccezionalmente ridotti, come la cruna di un ago o la punta di uno spillo. Usando materiali quali pezzi di filo, fibre tessili o persino dei granelli di polvere, attentamente modellati nel corso di giorni o settimane tramite l’impiego di una selezione di strumenti assolutamente fuori dal comune. Oggetti come schegge di diamante incollate a uno stuzzicadenti, fili di nylon ripiegati come fossero un uncino e punte affilate pronte ad essere inserite in un trapano, se tali attrezzi elettrici potessero misurare appena una frazione infinitesimale di un’unghia umana. Semplicemente inimmaginabile risulta essere il livello di mano ferma e precisione necessaria per l’ottenimento di uno dei suoi prodotti finali, il cui livello di dettagli sfiora letteralmente il maniacale. Vedi il caso nel 2019 della sua statua equestre del Principe Alberto (il marito della Regina Vittoria) misurante circa 0,005 millimetri di altezza, le cui medaglie appuntate sulla giacca erano comparabili nelle proporzioni ad un monocita o globulo bianco. Tanto da richiedere, per la riuscita realizzazione di un pezzo, un condizionamento e circostanze particolari, tra cui una casa in periferia ed orari di lavoro per lo più notturni, al fine di evitare vibrazioni veicolari, ma anche il controllo del proprio respiro e persino il battito cardiaco, laddove avvicinare le mani ad un pezzo senza particolari accorgimenti diventa, al di sotto di determinate proporzioni, del tutto simile a colpirlo con la forza di un martello pneumatico…

Dalla canfora silente, il pesce ligneo del tamburo che mangia il tempo

Forse il più famoso kōan del Buddhismo Zen, l’impossibile quesito in merito al suono di una mano sola intenta ad applaudire possiede lo scopo di spostare la consapevolezza ad uno stato differente, in qualche modo più vicino al Vuoto che permette di comprendere la fondamentale questione. È perciò paradossale, e quasi poetico, che una mano sola intenta a pregare produca nella sostanza tangibile dell’esistenza un ritmico rintocco reiterato, strettamente interconnesso nell’immaginazione dell’Estremo Oriente al contesto del tempio e i suoi attendenti, praticanti di un regime assai specifico creato per dare un senso a ciò che sfugge ai sensi posseduti da esseri guidati dagli istinti e le pulsioni terrene. Creature come… Umani dominati dalla concretezza del quotidiano, indubbiamente, ma anche quadrupedi, uccelli, pesci all’interno dei fiumi o dei mari. Non è perciò naturalmente raro, né in alcun modo sorprendente, che porre fine a un’altra vita, non importa quanto superficialmente indegna, costituisca sempre un passo indietro nel sentiero che conduce all’Illuminazione. E neppure il modo in cui i protagonisti di molte parabole incorporate nel vasto canone di questa religione, dall’India alla Cina, dalla Corea al Giappone, vedano “semplici” animali nel prezioso ruolo d’insegnanti con il dono dell’eloquenza non soltanto dei gesti, ma anche del suono e/o della parola. Proprio il nuotatore degli abissi di suo conto, che non possiede palpebre e per questo non parrebbe in grado di dormire, può riuscire a trasformarsi nell’antonomasia della mente che non dorme, ma piuttosto medita per giorni e notti senza requie, con un senso di profonda dedizione che si trova ad ispirare l’ideale conduzione degli affari clericali.

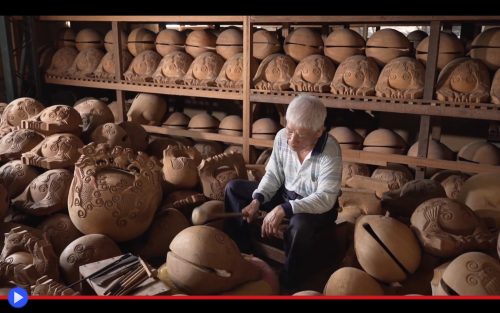

Ecco, dunque, la lampante associazione in due caratteri: 木 per dire legno e 魚 che significa pesce. Letti rispettivamente mù-yú dai cinesi e moku-gyo dai giapponesi, laddove i coreani usano le espressioni in alfabeto nazionale 목탁 (moktak) o 목어 (mogeo) rispettivamente riferite alla versione manuale e quella più imponente dello stesso oggetto votivo. Poiché ciò che stiamo discutendo, sostanzialmente, altro non costituisce che un arredo funzionale di quel sacro ambiente. Lo strumento musicale, al pari del gong e la tradizionale campana in bronzo, utilizzato per scandire le giornate e dare un ritmo alla recitazione di sutra e preghiere. Mediante il battito di un maneggevole martelletto imbottito…

Le antiche mappe a rilievo, ligneo ausilio alla navigazione dei popoli della Groenlandia

Orientandomi soltanto tramite la luce tenue della Luna, conduco la mia barca appesantita dalle foche uccise in mezzo ai vortici costieri che proteggono l’ingresso della zona sicura. Scorgendo in lontananza un promontorio, consulto il mio repertorio mentale alla ricerca del preciso punto in cui potrei trovarmi, se proseguo con la stessa rotta che ho impostato prima di sera. Ma qualcosa non mi convince, a causa della foschia che oscura una parte del paesaggio costiero. Allora estraggo dalla borsa un oggetto oblungo e piatto, dai contorni bitorzoluti. Stringendolo con presa esperta, tocco prima un lato, quindi l’altro ed elaboro una soluzione maggiormente accurata. Confrontando grazie ai nuovi dati le cognizioni acquisite, muovo il remo posteriore di due quarti verso destra. Un sorriso si disegna sul mio viso. Potendo fare affidamento sulla protezione della Vecchia Donna Arnakuagsak, prima dell’alba avrei fatto il mio glorioso ritorno con la cacciagione sull’uscio di casa.

L’ufficiale danese Gustav Frederik Holm era il tipo di esploratore capace di apprezzare i meriti di una cultura indigena, al punto da massimizzare le opportunità di accrescimento della conoscenza cartografica ed al tempo stesso antropologica di alcune delle più significative spedizioni della fine del XIX secolo. Come quando, partendo nel 1883 verso la fine del mondo navigabile, a Nanortalik in Groenlandia, decise in seguito di lasciarsi alle spalle i resilienti vascelli ausiliari di marina scorgendo l’opportunità di spingersi con i suoi uomini là dove l’unico accesso possibile per gli europei, fino a quel momento, era stato guadagnato via terra. Ciò grazie all’utilizzo delle formidabili umiaq, un tipo di canoe prive di chiglia, comunemente utilizzate dai nativi per la caccia alla balena o in abbinamento ai più piccoli ed agili kayak riservati agli uomini, essendo nel contesto quotidiano strettamente associate al mondo femminile. Battelli che potevano facilmente barcamenarsi tra i ghiacci, e se necessario essere sollevati da un gruppo ridotto di persone, onde venire trasportati oltre una barriera invalicabile e di nuovo nelle acque salmastre del profondo Nord. Era ormai l’estate del 1884 quando gli esperti sette membri che avrebbero costituito la punta della cosiddetta Konebådsekspedition poterono in tal modo raggiungere l’accogliente fiordo nella regione di Tasilaq, all’epoca nota come Ammassalik o “Isola dei mallotti” con riferimento a un pesce commestibile della famiglia degli Osmeridi. Dove incontrarono un’affiatata comunità del popolo dei Tunumiit o Inuit Orientali, il cui limitato contatto antecedente con gli europei aveva costituito meramente un’esperienza occasionale, per i membri delle spedizioni commerciali indirizzate lungo le coste meridionali. Trascorrendo in questo luogo alcune settimane, commerciando e tentando di acquisire un’idioma vicendevolmente comprensibile, i danesi si resero a quel punto conto che la stagione calda in Groenlandia sarebbe durata molto meno del previsto. Ed invero ritornare indietro, in quel preciso momento climatico, avrebbe comportato rischi troppo significativi. Così decisero di rimanere tra gli Inuit per l’intero estendersi dei mesi invernali. Un lungo e proficuo periodo, destinato a spalancare letteralmente un portale della conoscenza verso le caratteristiche di questo popolo remoto, precedentemente sconosciuto agli abitanti del Vecchio Mondo. Fu in un momento imprecisato antecedente alla sua ripartenza, dunque, che Holm venne avvicinato da un vecchio pescatore. Il quale gli propose uno scambio con alcuni cimeli di famiglia, chiaramente intagliati nel legno che l’oceano trasportava in modo occasionale fino a questa landa totalmente priva di arbusti…