Forse il più famoso kōan del Buddhismo Zen, l’impossibile quesito in merito al suono di una mano sola intenta ad applaudire possiede lo scopo di spostare la consapevolezza ad uno stato differente, in qualche modo più vicino al Vuoto che permette di comprendere la fondamentale questione. È perciò paradossale, e quasi poetico, che una mano sola intenta a pregare produca nella sostanza tangibile dell’esistenza un ritmico rintocco reiterato, strettamente interconnesso nell’immaginazione dell’Estremo Oriente al contesto del tempio e i suoi attendenti, praticanti di un regime assai specifico creato per dare un senso a ciò che sfugge ai sensi posseduti da esseri guidati dagli istinti e le pulsioni terrene. Creature come… Umani dominati dalla concretezza del quotidiano, indubbiamente, ma anche quadrupedi, uccelli, pesci all’interno dei fiumi o dei mari. Non è perciò naturalmente raro, né in alcun modo sorprendente, che porre fine a un’altra vita, non importa quanto superficialmente indegna, costituisca sempre un passo indietro nel sentiero che conduce all’Illuminazione. E neppure il modo in cui i protagonisti di molte parabole incorporate nel vasto canone di questa religione, dall’India alla Cina, dalla Corea al Giappone, vedano “semplici” animali nel prezioso ruolo d’insegnanti con il dono dell’eloquenza non soltanto dei gesti, ma anche del suono e/o della parola. Proprio il nuotatore degli abissi di suo conto, che non possiede palpebre e per questo non parrebbe in grado di dormire, può riuscire a trasformarsi nell’antonomasia della mente che non dorme, ma piuttosto medita per giorni e notti senza requie, con un senso di profonda dedizione che si trova ad ispirare l’ideale conduzione degli affari clericali.

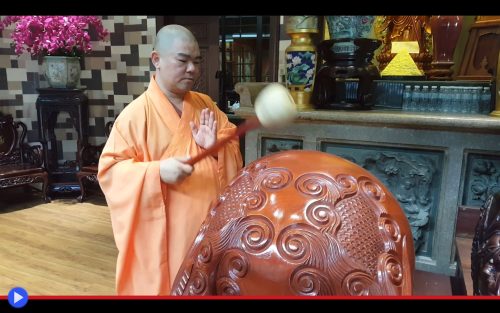

Ecco, dunque, la lampante associazione in due caratteri: 木 per dire legno e 魚 che significa pesce. Letti rispettivamente mù-yú dai cinesi e moku-gyo dai giapponesi, laddove i coreani usano le espressioni in alfabeto nazionale 목탁 (moktak) o 목어 (mogeo) rispettivamente riferite alla versione manuale e quella più imponente dello stesso oggetto votivo. Poiché ciò che stiamo discutendo, sostanzialmente, altro non costituisce che un arredo funzionale di quel sacro ambiente. Lo strumento musicale, al pari del gong e la tradizionale campana in bronzo, utilizzato per scandire le giornate e dare un ritmo alla recitazione di sutra e preghiere. Mediante il battito di un maneggevole martelletto imbottito…

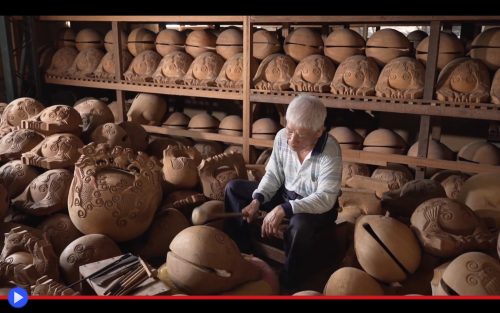

Dal punto di vista morfologico, il pesce di legno è dunque un tipo di xilofono da un singolo tono preferibilmente realizzato in legno di canfora (ma vanno bene anche ciliegio, palissandro, betulla) spesso descrivibile come un tamburo dalla forma sferoidale sopra un cuscino per la risonanza e con una fessura acustica posizionata al centro, che ricorda quella del tipico campanello attaccato al fastidioso collare tintinnante del povero gatto domestico o malcapitato cane. Il quale d’altronde, in assenza di battacchio situato all’interno, riceve l’attenzione del suonatore di turno a guisa di reiterata e accelerante percussione che produce un suono secco, limpido, variabile nel timbro e conseguente significato. Costruito tradizionalmente in molte dimensioni differenti, tale oggetto può in tal senso trovarsi dedicato a richiamare i monaci al passaggio delle ore con un rombo basso e ripetuto avendo un peso massimo di 250-300 Kg, piuttosto che costituire ausilio personale ed altrettanto portatile alle venerazioni, sottolineando i versi successivi con rintocchi acuti udibili soltanto a pochi metri di distanza. Altrettanto varie, nel contempo, risultano essere le guise dell’intaglio di partenza, dalla forma astratta sopra menzionata a vere e proprie sculture figurative, raffiguranti prevedibilmente un pesce o drago dall’elevato realismo visuale. Una scelta motivata, col trascorrere dei secoli, dalla stretta associazione del 木魚 a molteplici e divergenti leggende per quanto concerne la sua introduzione, dalla scelta cosciente di un monaco reincarnatosi in salmone con un albero sul dorso, il quale per espiare le sue colpe chiese che quest’ultimo venisse trasformato in valido strumento musicale. Piuttosto che la storia del collega itinerante fino alle remote terre d’India (ricorrente il tema di quel viaggio!) intento a riportare i sutra e dimostratosi incapace di rispondere alle domande del pesce che voleva diventare un Buddha, venne scaraventato da tale creatura dispettosa in un fiume. Perciò perse le sacre parole, decise di scolpire il traditore in un’effige, da percuotere più volte giorno e notte, finché non riconobbe i suoni che essa produceva come i versi delle scritture annegate. Ma erano davvero gli stessi? Ed arrivati a quel punto, faceva una qualsiasi differenza?

Altrettanto emblematica la vicenda cinese del bambino cinese Bo Zuluo, lungamente maltrattato dalla sua matrigna, fino ad essere gettato dentro un fiume ed ingoiato da un gigantesco storione. Che in seguito il padre,, per un puro caso del destino pescò durante un’escursione, ma giunto a casa e mentre stava per tagliarlo in prossimità dell’ora di cena udì la voce del suo figlio perduto: “Ti prego Universo, fa che i miei genitori non soffrano per la mia morte.” Così che poté salvarlo, permettendo a Bo Zuluo di diventare in seguito uno dei più rinomati e longevi allievi di Sakyamuni.

Misteri della fede e della narrazione, laddove l’effettiva percorso antropologico del 木魚 risulta essere esponenzialmente più semplice da determinare. Essendo tale oggetto musicale in senso pratico l’evoluzione sinizzata degli originali strumenti utilizzati dai buddhisti indiani nel corso della preghiera, ed in modo particolare il “blocco ligneo” kāṣṭha-ghaṇṭā che gli abitanti del Regno di Mezzo erano soliti chiamare in origine 木鐘 (mù zhōng) o 木鐸 (mù duó), ovvero “campane di legno”. Almeno finché la corrente ornamentale alimentata dagli antichi artigiani non avrebbe portato tale tavola a propagarsi nella guisa del sopracitato animale marino, ricco di simbologia proficua per tradurre in semplici concetti ciò che sfugge normalmente alla comprensione umana. E da lì, la radiazione verso il resto dell’Asia Orientale in molteplici forme dal diverso grado di complessità e astrazione, senza mai perdere d’altronde il suo limpido suono fondamentale. Così come quello mai descritto chiaramente nelle narrazioni della scuola Chán, dell’unico battito possibile senza l’ingombro delle problematiche percezioni. Secondo il principio lungamente determinato dal più saggio fondatore nella sua oscura e umida grotta montana. Bodhidarma che aveva rinunciato a muoversi, alla vista, all’udito e agli arti stessi, diventando simile ad un pesce, soltanto per amplificare il più possibile la propria comprensione delle sacrosante Verità finali.