Tra gli alti edifici della vasta Canton, nei pressi di una trafficata strada di scorrimento, sorge una particolare forma di edificio: moderno e funzionale, il tulou (土楼) moderno ha l’evidente aspetto di un’imponente, ponderosa fortezza dedicata al popolo bisognoso di spazi rispondenti al suo bisogno abitativo. Tonda e con pareti spesse, alte a sufficienza da ospitare un totale di ben sei piani. Ed occupata, nella sua parte centrale, dall’ampio spazio di un cortile interno simile a un anfiteatro, dove si affacciano le finestre di un totale di 360 appartamenti, conformi alle caratteristiche di una vasta residenza popolare. Qualifica, quest’ultima, senz’altro necessaria a definire ulteriormente l’oggetto di una simile descrizione, visto il significato letterale del resto del suo nome principale, usato normalmente per riferirsi al concetto di una “casa di terra” costruita in specifiche circostanze territoriali. E sebbene di quest’ultimo materiale non ve ne sia alcuna traccia, nei 13.771 metri quadri della struttura progettata dallo studio Urbanus, essa è in ogni aspetto rilevante simile a qualcosa che potrebbe rientrare a titolo dimostrativo nell’elenco architettonico dell’UNESCO. Perché di tulou cinesi, potreste averne visto uno in epoca recente; all’interno del film live-action della Disney tratto dal racconto popolare della donna-guerriero Mulan, dove ne compariva un valido esempio, collocato tuttavia in maniera non eccessivamente storica in un’epoca riconducibile grosso modo alla dinastia degli Wei (534-550 d.C.) Senza contare come le scene rilevanti, in cui la protagonista veniva mostrata nel contesto abitativo del suo clan, erano state effettivamente girate presso il gruppo di 46 edifici nella regione di Fujian, situati all’opposto lato della mappa rispetto alla supposta ambientazione settentrionale del racconto. Dimostrando tutte le caratteristiche, per gli spettatori più attenti, di una dimora tradizionale dell’etnia degli Hakka (客家 – Popolo Esterno) destinati a costruirli soltanto a partire dal XII secolo e fino al confine dell’epoca contemporanea. Poiché non c’è niente, nel suo originale contesto d’appartenenza, di più efficiente e pratico di un palazzo fortificato: dove tutti ricevono gli stessi spazi, la comunità è protetta da eventuali banditi o intrusi e la vasta area centrale permette di disporre di un luogo d’incontro, utile a pianificare e coordinare le attività del clan. Inteso come “Gruppo familiare in grado di vantare un antenato in comune” quello, per l’appunto, che si riteneva avesse costruito il tulou. Tanto che a voler approfondire l’argomento, gli studiosi non sono neanche d’accordo sulla definizione di cosa, esattamente, indichi quel termine antico, data l’ampia varietà di forme, aspetti e dimensioni. Il tipico “villaggio in scatola” occupato da fino ad 800 persone poteva infatti avere una forma circolare o quadrata, un numero variabile tra i tre ed i cinque piani, sorgere in montagna o in pianura, isolato o circondato da strutture simili e reciprocamente solidale. Questo poiché secondo la tradizione, ogni esempio andava prima valutato con l’attento studio da parte di un filosofo del Feng Shui (風水) l’arte consistente nello studio degli influssi naturali ed elementali sulle scelte abitative del consorzio umano. Così che, integrando in qualche modo mistico la natura stessa del paesaggio circostante, i tulou diventarono un eccellente esempio di coabitazione tra l’uomo e il suo contesto geografico, l’impianto dei propri bisogni, le più valide speranze del suo domani…

viaggi

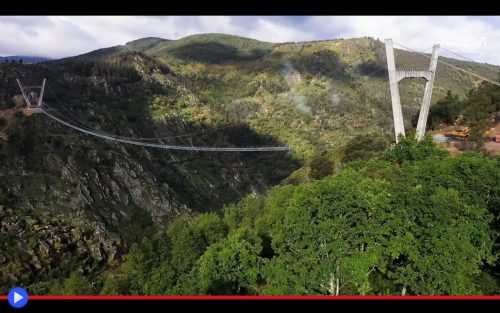

Si estende per mezzo chilometro il nuovo ponte tibetano più lungo al mondo

Avete mai sentito parlare del concetto paesaggistico, organizzativo e territoriale del geoparco? Trattasi di spazio attentamente definito o vero museo all’aperto, entro cui un comitato internazionale deputato dall’UNESCO ha saputo individuare, dietro attento approfondimento, una quantità giudicata sufficiente di elementi di rilievo derivanti dall’articolata storia fisico-chimica di questo pianeta. In Italia ne abbiamo 10, numero piuttosto elevato in proporzione all’estensione geografica della nostra nazione, riconfermando la nostra popolarità presso l’ente incaricato di catalogare e valorizzare i beni più o meno tangibili dell’umanità. Ma dei “soli” tre posseduti dalla nazione ancor più piccola del Portogallo, Azores, Naturejo ed Arouca, quest’ultimo situato circa 60 Km ad est dalla città di Porto potrà fregiarsi, a partire dalla fatidica metà del mese di ottobre 2020, di un primato alquanto attraente nonché significativo: il possesso esclusivo del più lungo ponte pedonale al mondo. Realizzato secondo una tecnica straordinariamente antica e in origine, rappresentativa in modo esclusivo di un popolo; quello abituato, più di ogni altro, a vivere presso le quote più alte dell’appropriatamente denominato “tetto del mondo” prima il sistema consistente nell’attraversamento di un crepaccio mediante l’uso esclusivo di tre corde trovasse un adattamento moderno e contemporaneo, maggiormente conforme all’occasionale bisogno logistico di trasportare gli escursionisti da un lato all’altro di un grande vuoto. Mai prima d’ora, tuttavia, così lontano, come esemplificato dal nome della struttura stessa: quel 516 Arouca sopra il fiume e relativo crepaccio del Paiva, che intende evidenziare l’effettivo numero di metri attraverso cui l’agenzia di costruzione estrema e servizi d’alta quota Outside Works si è occupata di portare a termine, negli ultimi quattro anni di febbrili lavori, giusto all’apice di quella che potremmo tranquillamente iniziare a definire la seconda ondata del virus Covid-19, prevenendo qualsivoglia cerimonia ufficiale d’inaugurazione. Alla quota massima di 175 metri, per un progetto dalla genesi architettonica non propriamente chiara se non per il fatto di essere intrinsecamente connessa alla versatile società con partecipazioni governative Itecons (Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, Costruzione, Energia e Sostenibilità) per un prezzo complessivo dichiarato di 1,8 milioni di euro. Relativamente basso, considerata la portata del problema risolto e soprattutto il quadro dei lavori inquadrati nel progetto da oltre 60 milioni denominato Norte 2020, per l’accrescimento del valore turistico da parte dell’intera parte regione settentrionale della nazione Portoghese.

Un ponte come questo di suo conto, oltre ad accorciare significativamente le distanze, giunge spesso a costituire un’attrazione turistica degna di nota già in maniera perfettamente autosufficiente, senza neanche mettere in gioco la larga fama dell’intera zona di Arouca presso gli amanti degli sport estremi, tra cui l’alpinismo ed il rafting lungo le acque spesso vorticose del Paiva. In un quadro generale che permette d’immaginare facilmente le prospettive future d’incremento di popolarità grazie alla nuova infrastruttura di comprovata unicità funzionale, la cui natura estetica prevede, tra le altre cose, una pavimentazione pedonabile costituita da una griglia metallica traforata e proprio per questo parzialmente trasparente, molto inadatta a chiunque sospetti anche soltanto remotamente di soffrire di vertigini. E perciò tutti noi sappiamo quanto affascinante risulti essere, al giorno d’oggi, poter provare al mondo il proprio coraggio mediante lo scatto di una o più prove fotografiche delle proprie imprese, da pubblicare come selfie sui social network preferiti di volta in volta…

La leggenda dei mortali vermi rossi del deserto del Gobi

Il gelo della notte asiatica lasciò il posto, gradualmente, alle prime luci dell’alba. Permettendo a una figura umana in abito scuro di stagliarsi sulla cima della duna, come la sagoma di un personaggio noto alle cronache fantascientifiche da multiple generazioni. L’uomo sembrò guardarsi attorno per qualche minuto, prima di estrarre dal suo zaino un particolare strumento dalla forma di una “T” che con la massima cautela, depose sulla sabbia millenaria, premendo con un gesto rapido l’incorporato tasto d’accensione. Il piccolo martellatore elettrico, a questo punto, iniziò a battere ripetutamente un ritmo sincopato, generando una vibrazione regolare capace di riempire il silenzio del deserto per svariate centinaia di metri se non addirittura chilometri, dal punto di vista ipotetico di una creatura particolarmente percettiva. Ed è in quel preciso attimo che qualcuno, appoggiando l’orecchio sulla superficie del terreno, avrebbe potuto convincersi di udire le parole: “Vieni a me Shai Hulud, divino verme delle sabbie. Creatore della Spezia che permette di acquisire la prescienza necessaria per viaggiare oltre i confini raggiungibili dell’Universo…”

Non è tuttavia costui il celebre Duca Leto, governatore e in seguito Imperatore-Dio del pianeta Dune all’interno della serie di romanzi Dune di Frank Herbert, bensì un suo erede materiale di oltre un trentennio dopo l’uscita del primo episodio, ispiratore tra le altre cose della serie di Star Wars e il riuscito B-Movie Tremors. Nonché del metodo sfruttato, nel corso della sua importante spedizione degli anni ’90, da Ivan Mackerle, il ricercatore della Repubblica Ceca che sarebbe diventato, a seguito di quel momento, uno dei più famosi criptozoologi viventi. Un termine riferito, quest’ultimo, a coloro che non solo si dichiarano convinti dell’esistenza del mostro di Loch Ness, l’abominevole uomo delle nevi e il chupacabra, ma riescono a convincere anche altri di una tale appassionante possibilità, ottenendo i finanziamenti ed il successo necessario a costruire una carriera sulle loro lunghe, complesse e purtroppo spesso inconcludenti opere di ricerca. Per non chiamarle vere e proprie missioni di vita, come quella intrapresa dal già famoso naturalista, dopo aver pronunciato all’indirizzo del collega ed amico Jiří Skupien, sullo sfondo della rivoluzione cecoslovacca del 1989, le fatali parole: “Il Verme Mongolo della Morte: io lo troverò, prima o poi!” Con la fine del regime comunista nel suo paese Mackerle, il quale aveva ricevuto dei permessi speciali per una serie di viaggi presso il più profondo lago di Scozia, dove aveva offerto le proprie competenze allo sfuggente dinosauro sommerso a partire dall’età di soli 27 anni, avrebbe avuto finalmente la possibilità di spostarsi all’estero senza limiti oltre la cortina di ferro, aprendo nuovi orizzonti di scoperta e straordinarie possibilità di quelle creature che, per usare l’espressione del saggista e ricercatore Karl Shuker, continuavano insistentemente “a nascondersi dall’uomo”. E l’unica in particolare, tra tutte, ad essere mai stata riconosciuta da importanti figure politica, ovvero il Ministro degli Esteri ed il premier della Mongolia stessi, durante un incontro al vertice negli anni ’20 del Novecento con la figura dell’avventuriero, paleontologo ed archeologo statunitense Roy Chapman Andrews, reale figura storica alla quale potrebbe essere stato ispirato, secondo alcune interpretazioni, il personaggio cinematografico di Indiana Jones. Il quale contattato a quanto pare proprio per dirimere il mistero della misteriosa creatura chiamata dai nativi Allghoi Khorhoi (letteralmente: “Verme dell’Intestino Crasso”) si trovò di fronte a una descrizione estremamente precisa e concorde di una simile mostruosa entità, sebbene nessuno dei presenti all’incontro potesse fornire un racconto di prima mano. Lasciando l’unica certezza di una serie di morti inspiegabili, e terrificanti incontri, con quello che potremmo definire senza la benché minima esitazione uno degli esseri più terribili di tutta l’Asia Centrale…

Nuovo canale documenta l’ingegnosa soluzione abitativa della Mongolia

È uno stile comunicativo moderno e divertente, quello usato dall’autore di Instagram e YouTube Batuush, esperto conoscitore di più di un meme internettiano, che utilizza senza soluzione di continuità col fine di sdrammatizzare quella che poteva facilmente diventare la solita seriosa trattazione di una simile faccenda. Ovvero l’effettivo funzionamento di uno dei molti simboli dell’organizzazione sociale stessa del suo paese, quella casa utilizzata da oltre 3.000 anni e che raggiunse la sua massima diffusione geografica, a quanto possiamo determinare, a seguito delle conquiste di Gengis Khan: una tenda, ma non è una tenda. Bensì una casa mobile semi-permanente, se vogliamo, con capacità d’isolamento termico encomiabili quanto l’eccezionale facilità di smontaggio e trasporto presso il luogo di soggiorno familiare variabile in base al ciclo continuo delle stagioni. Questa iurta o come viene detta più appropriatamente in lingua mongola “ger” che la famiglia Batgerel apre alle telecamere con evidente senso d’accoglienza, permettendoci di apprezzare, con rara chiarezza, l’effettiva disposizione degli spazi fisici all’interno. I quali quando si considera la forma tonda dell’edificio, potrebbero risultare piuttosto caotici se non fosse per una precisa organizzazione tradizionale, che vede la porta idealmente disposta sempre a sud ed a partire da quella, uno schema paragonabile alle lancette dell’orologio. Così che gli uomini di casa, e tutti gli oggetti appartenenti al mondo maschile (incluso il classico violino con la testa di cavallo) trovano posto nella metà ovest, mentre quelli femminili (inclusi gli attrezzi da cucina) si trovano ad est. Nell’area perfettamente opposta all’ingresso, nel frattempo, è collocato uno spazio sacro dedicato qualche volta a Buddha ma più spesso, come nel caso qui mostrato, mantenuto libero per gli ospiti d’onore della casa, che dovranno raggiungerlo sempre girando rigorosamente in senso orario attorno alla focolare centrale che può essere considerato l’effettivo cuore della ger. Sbagliatissimo, a tal proposito calpestare la soglia o rivolgere i piedi verso il sacro fuoco, che protegge la casa dagli spiriti maligni! Particolarmente interessante risulta essere, nel corso della descrizione, il discorso sulla quantità ridotta di oggetti superflui posseduti dalla famiglia, soluzione inevitabile dato lo stile di vita nomade, che comunque non prescinde alcune utilità del mondo moderno come l’antenna satellitare chiaramente visibile all’esterno ed un televisore con tanto di altoparlanti in abbinamento. Il tutto alimentato, a quanto sembra possibile capire, da una o più batterie per automobili, importante strumento per chi vive fuori dalla griglia elettrica delle città. Le proprietà personali di ciascun membro della famiglia sono invece contenute in pratiche cassettiere dalla forma di un parallelepipedo, decorate con l’immagine di leoni e altre creature mitologiche che si scrutano a vicenda. Fatta eccezione, s’intende, per il grazioso mobile rosa dedicato alla figlia piccola, con tanto di zainetto in tinta che figura nell’inquadratura a margine del breve documentario di Batuush.

E c’è una dialettica particolarmente schietta ed accessibile, nel modo in cui un simile ambiente viene presentato in divenire, con le qualità di un vero e proprio luogo della vita quotidiana, piuttosto che l’attrazione turistica di altri luoghi in giro per il mondo, anche grazie all’effettivo comfort d’utilizzo e soggiorno all’interno di queste mura, perfettamente paragonabile a quello di una casa contemporanea nel suo primario ambiente d’impiego. Le grandi steppe del centro asiatico potranno infatti essere anche fredde ma non sono di sicuro umide, permettendo a un simile sistema abitativo di assolvere perfettamente alla sua funzione per tutti i mesi dell’anno, così come aveva saputo fare attraverso innumerevoli generazioni…