Gli gnomi australiani della densa foresta del Queensland si svegliarono al tramonto, indossando all’unisono i loro cappelli migliori. La luna era già alta e illuminava il panorama come il riflettore di un teatro, nella terza settimana dopo l’equinozio. Come indicato negli antichi scritti dei profeti barbuti, il capo del villaggio salì sopra la roccia ad arco per chiamare a raccolta la schiera dei suoi sottoposti, ciascuno dei quali recante un ciottolo, una gemma vegetale, un petalo o altro pegno simbolico della propria devozione. La pesante bandiera nera della Morte sventolava sulla svettante asta del portatore. E col sollevarsi di un canto simile a un peana catalizzatore, le loro voci s’incontrarono verso la quarta ottava, mentre iniziavano solennemente a marciare fino alle nodose radici del più alto eucalipto della zona. Tutto attorno ad esso, e avvolto attorno all’imponente tronco, sorgeva dal terreno un rampicante dai piccoli fiori rossi, e già qualche timido accenno di bacca dello stesso colore. Ma gli gnomi non guardarono con eccessiva attenzione tali aspetti, bensì perseguivano il crescendo canoro che una volta raggiunto, segnò l’attimo improvviso del silenzio. E l’inizio di una lunga e concentrata attesa. Passarono i secondi, quindi i minuti e addirittura le ore. Quando dondolando lievemente, l’aerodinamica forma iniziò a stagliarsi contro il cielo distante. “Oh sommo spirito del Drago della fine, ascolta le nostre preghiere!” Intonò con tono querulo il capo villaggio, togliendosi con entrambe le mani il copricapo conico, per appoggiarlo con gesto magniloquente sul suo petto temporaneamente immobile, mentre tratteneva il respiro. Soave in lontananza, si udì riecheggiare il verso di un gufo, che sembrò segnare l’attimo e il momento prefissato. L’essere strisciante simile a una foglia, che ormai era disceso a poco più di mezzo metro sopra il fusto della pianta epifita e si trovava su una diramazione quasi orizzontale, si arrestò e allargò le proprie pseudozampe di color marrone intenso. Con un ritmo all’improvviso accelerato, sollevò la testa, ripiegandola impossibilmente su se stessa. E fu soltanto in quel momento catartico, che si aprirono i suoi occhi cerchiati di giallo e apparve lo stregato filare di denti aguzzi su di un volto redivivo e smunto. Con un ghigno carico di sottintesi, a quel punto, il Drago iniziò a parlare.

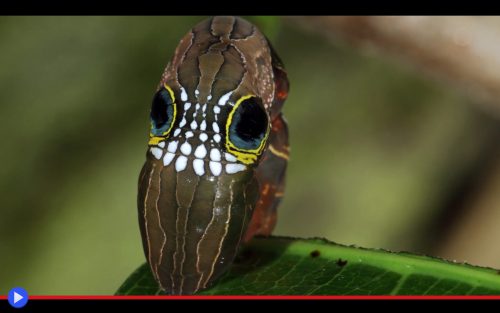

Creature della notte figlie di sostanze psicotropiche menzionate nelle antiche tradizioni; mostri che compaiono al tramonto singolare della ragione. Alcuni bruchi, accantonato il mimetismo utile a passare inosservati, sembrano aver messo tutte le proprie ottime speranza nella possibilità di passare inosservati, puntando sui colori sgargianti, la forma stravagante ed altre doti esteriori per far PENSARE al nemico di essere velenosi, o in qualche modo dotati di un pessimo sapore. Ma che dire, invece, di chi vuole mantenere le sue zampe nei due contrapposti segmenti lungo l’asse delle possibilità? Un approccio alla questione che implica una forma complessa e in qualche modo trasformabile, ancora prima dell’imprescindibile imbozzolamento, che precorre l’apertura delle ali ed il decollo verso l’auspicato incontro amoroso dell’ultima ora. Forma come quella del Phyllodes imperialis (smithersi) o falena succhiatrice della frutta dal sotto-ala rosa, che come spesso capita sembra trovare il proprio appellativo dall’aspetto della forma adulta. Ma figura nelle enciclopedie, o rassegne biologiche di questi territori australiani, soprattutto durante il periodo della sua esistenza in cui conserva la forma larvale, di un bruco tozzo lungo fino a 12-15 cm. Capace d’inscenare, ogni volta lo ritenga necessario, la ragionevole imitazione di una lucertola predatrice, o alternativamente l’immagine inquietante di uno spirito tornato dall’altro Mondo, giunto sulla Terra per punire e redarguire i malvagi. Una dote inerente, quest’ultima, che potrebbe bastare ad elevarlo tra gli animali maggiormente rappresentativi dello sforzo collettivo nella conservazione della biodiversità ambientale. Se non fosse che, purtroppo, al di fuori del suo areale di appartenenza non sembrerebbe proprio conoscerlo nessuno…

bruchi

Gustando il dolce nettare della più grande pigna messicana

Seduto allo sgabello comodo di fronte al bancone in legno, scorrevi con lo sguardo le bottiglie sopra gli scaffali antistanti. Posando a un certo punto gli occhi, tra le molte immagini variopinta, sull’etichetta gialla scritta usando i tipici caratteri usati per dare un’impronta mesoamericana: “Distillato del Vecchio Pappa Doo” con stampata a fianco l’immagine di quella che sembrava essere a tutti gli effetti una fetta d’agrume e sopra un curioso ventaglio di foglie, almeno in apparenza preso dalle mani degli schiavi nella più classica rappresentazione della corte di Cleopatra. Ma non meno egizia poteva essere l’atmosfera, col brusio costante della sera nella città di Oaxaca che penetrava dalle porte della pulqueria, mentre il barista con la camicia a quadretti, interpretando con esperienza la lingua internazionale dei gesti, versava nel bicchiere l’ambrato e ambito nettare di quel frangente fortunato. E giusto mentre ti chiedevi quando si sarebbe offerto, secondo l’usanza ben nota, di piazzare un piccolo pugnetto di sale sul dorso della mano sinistra, all’improvviso sentisti riecheggiare l’inaspettato suono: “PLÖF!” prodotto da un oggetto tozzo, tuffatosi dal recipiente dentro il piccolo acquario di vetro con la tua bevanda. Un piccolo verme di colore nero. “Ay, que suerte! Has buscado el gusano.” Fece l’uomo con un gran sorriso, notando quell’espressione vagamente perplessa. Quindi mimò il gesto di bere tutto il liquido tutto d’un fiato, provvedendo quindi a ingurgitare il piccolo ospite inatteso nel caso in cui fosse rimasto tra la lingua e il palato. Fu quello il preciso e drammatico momento in cui alcune domande iniziarono ad affollarsi nella tua mente…

Perché porta fortuna. Per provare che il liquore non è avvelenato. Per attrarre l’attenzione dei turisti. Per rendere omaggio a un’antica Dea. Queste sono le ragioni citate più frequentemente, assieme a molte altre, per la presenza considerata desiderabile della larva di Comadia redtenbacheri, in realtà non un verme bensì il bruco di una falena, strettamente associato con quella che potremmo chiamare forse la pianta maggiormente rappresentativa di questa intera nazione. Chiamata un tempo “fiore del secolo” in quanto si riteneva che sbocciasse unicamente al trascorrere di un tale lungo periodo, benché tale caratteristica fosse applicabile soltanto a certe varietà, per lo più settentrionali. Tra le oltre 200 specie in continua rivisitazione tassonomica, pere la quantità di tratti variabili, simili o diversi, di quella che sia scientificamente, che in lingua comune, viene definita in tutto il mondo come l’agave. Ora quando si parla di questa resistente ed adattabile succulenta, dalla riconoscibile rosetta simile a un ventaglio o un diverso tipo di corona ricoperta di spine, ciò che sorge normalmente nei pensieri è la bevanda particolarmente apprezzata della tequila, noto frutto della sua fermentazione così come il vino lo è dell’uva. Ma ridurre il vasto universo enologico di questo dono della natura all’umanità al solo prodotto originario dello stato di Jalisco, strettamente associato allo stereotipo del mariachi vendicatore col sombrero e il volto di Antonio Banderas e tratto in via specifica dall’agave blu (A. tequilana) sarebbe limitante quanto affermare che l’unico liquore italiano è l’amaretto di Saronno, oppure il Limoncello o la grappa Nardini; laddove straordinariamente ricca è l’offerta complessiva di quanto si possa trarre da una tale pianta, almeno quanto vari sono i metodi per trattarla e tirarne fuori i più misteriosi e mistici sapori. Tanto che si dice che il lavoro del distillatore in Messico assomigli più che altro a un’arte, con il prodotto di un singolo fabbricante che può variare sensibilmente nel sapore in base alla stagione, il clima e il semplice passare degli anni. Il che ci porta a pieno titolo, senza ulteriori esitazioni, nel regno precedentemente accennato del mezcal, ovvero “tutto quello che proviene dall’agave” ma non è tequila. Una categoria davvero interessante, come si può desumere dagli svariati video reperibili sul come nasce, esattamente, un tale nettare dal gusto spesso sorprendentemente intenso e carico di sottintesi…

Attenti all’infernale incubo del bruco aragosta

Il guardiamarina Riker scese nell’angusto pozzo scoperto sul pianeta origine del segnale di soccorso, seguito dai due membri dell’equipaggio armati di torcia e rilevatore del battito cardiaco. Tutti estremamente titubanti, eppure certi di una cosa, sopra ogni altra: che contrariare il capitano, in quel particolare frangente, avrebbe comportato non pochi problemi per il loro immediato futuro. Già la Nicodemo, nave da trasporto del Commonwealth, aveva deviato dal suo percorso di ben 15 anni luce per assistere non meglio definiti naufraghi secondo il codice stellare, pena il rischio di ricevere una multa significativa alla registrazione del proprio diario di bordo; ma ulteriori perdite di tempo avrebbero pesato ulteriormente sugli introiti della missione. Senza un attimo di esitazione, dunque, l’uomo puntò il suo fascio di luce verso la parte più distante della caverna, per scoprire la più inaspettata delle scene: un cumulo di almeno 30 uova color marrone scuro della grandezza individuale di un pallone da rugby, simile alla prole recentemente deposta di un insetto sovradimensionato. Facendo cenno ai suoi di aspettare, s’immobilizzò quindi sul posto, pensieroso: “Riuscite a crederci, gente? Credo che abbiamo appena scoperto la vita extraterrestre. 300 anni passati dall’invenzione della guida interstellare, e siamo proprio noi a farlo…” Con un sorriso a 32 denti, fece un passo verso il punto focale della sua esistenza. E fu allora che il globo più vicino, stimolato dalle vibrazioni, iniziò ad aprirsi. Lasciando fuoriuscire dalla sommità due zampe lunghe, nodose ed affilate almeno quanto la lama di un samurai. Riker sentì un tonfo sordo dietro la testa, prima che tutto si facesse buio e silenzioso, per molte ore.

Esistono esseri creati per assolvere a uno scopo, forti, flessuosi, agili e scaltri. I cui muscoli riflettono lo stato evoluto di un predatore ultra-perfezionato dall’evoluzione, il volto naturale della forma in grado di riflettere una o plurime funzioni. E poi c’è l’assoluto, segmentato ed indicibile terrore. Qualcosa di tanto spaventoso da non sembrar quasi possibile e perciò proprio per questo, almeno in parte, fittizio. Un bruco, dopo tutto, cos’è? Se non la larva inoffensiva di un qualcosa di ben lungi dall’essere pienamente sviluppato e che anche allora, non potrà far altro che volare in giro, posarsi sopra i fiori e cercare un partner per l’accoppiamento. Non che ciò influisca in alcun modo sull’immagine apparente dello Stauropus fagi o bruco della prominente aragosta da un nome alternativo della sua specie, insetto che se fosse appena una o due volte più grande, si farebbe largo zampettando minaccioso lungo il sottobosco. Ed anche con la sua lunghezza complessiva di 70 mm al massimo, riesce indubbiamente a suscitare un qualche tipo di reazione istintiva ancestrale. Perché dico io, guardatelo soltanto: la testa aerodinamica accompagnata dal primo paio ipertrofico di zampe, modificate per sembrare quelle di un ragno. La schiena arcuata e bitorzoluta, ricoperta di scaglie simili a quelle di un dinosauro, con la coda portata diritta alla maniera inconfondibile di uno scorpione. E poi, consideriamo il comportamento: di un lepidottero che una volta venuto al mondo, non abbandona il guscio del suo uovo ma piuttosto continua a nutrirsene e difenderlo dai propri simili, agitandosi e scuotendo il suo corpo in maniera frenetica sulla foglia ogni qualvolta un potenziale predatore tenta di disturbarne l’esistenza. Per quello che potrebbe sembrare l’inizio di un attacco benché si tratti, nei fatti, dell’alfa e l’omega di un’intera strategia difensiva. Poiché non c’è nulla di formidabile nonostante l’aspetto, nell’artropode in questione, astuto comunicatore di minaccia priva di un seguito guerriero conseguente. Così come altri bruchi usano il veleno, gli aculei o il mimetismo per sopravvivere fino alla tessitura del bozzolo, la prominente conta un principio alla base stessa dell’istinto di sopravvivenza di ogni carnivoro predatore. Ovvero la paura nei confronti di ciò che non può essere compreso, in quanto eccezionalmente misterioso, orribile o diverso…

Questo bruco è la parrucca di una strega incoronata

L’esperienza inizia in genere con un lieve senso di smarrimento. Quando camminando in solitudine nella foresta, il peso dei peccati commessi fino a quel momento sembra all’improvviso sollevarsi dalle nostre spalle, un attimo prima che il sentiero termini, proprio in mezzo ai tronchi ricoperti di strati di muschio e funghi di varie colorazioni e forme. Ed è allora che un QUALCOSA sembra materializzarsi, come un movimento lieve ai margini del campo visivo, il passo silenzioso di una mistica creatura con gli occhi rossi puntati dritti sulla nostra schiena. E il cielo, appena visibile nel mezzo delle fitte fronde, s’ingrigisce fino scomparire, gli uccelli tacciono, persino il vento smette di soffiare. Quindi, poco dopo l’ora del tramonto fuori luogo, l’intero sottobosco inizia a muoversi strisciando. Con un ritmo strano e surreale: un passo avanti, uno indietro, tre passi avanti ed uno indietro, strane semi-rigide escrescenze che si muovono per colpa dell’inerzia subita. Ed una forma sale sopra la corteccia di quell’albero. Ed un’altra poi la segue. Poi sono dozzine! Mentre si dispongono a ventaglio, sulla sagoma di quella vecchia quercia, per formare i lineamenti di uno strano volto; la cui bocca dunque s’apre, a un ritmo rallentato, pronunciando la parola “Walpurgis”.

Streghe, streghe, tremebondi esseri dai molti aspetti. Così che i credenti dell’Europa settentrionale, assieme ai loro “padri” pellegrini che si erano spostati all’altro capo dell’Atlantico, pensaron bene che dovesse risultare maggiormente conveniente attribuire tale orribile presenza a tutte quelle donne, dall’atteggiamento giudicato irrispettoso e quell’orribile propensione allo studio di scienze “maschili” come la medicina, la matematica o l’osservazione sperimentale della natura. La cui immagine, stereotipata, includeva un certo tipo di abbigliamento e aspetto inclusivi di, nell’ordine: un naso lungo, possibilmente bitorzoluto; mento aguzzo, arcigno; smorfia eternamente sprezzante; un ampio cappello a punta. E sotto quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, una folta chioma spettinata di colore tendente al grigio, qualche volta mantenuta in una serie di lunghe trecce che potremmo definire, con la terminologia moderna, affini alla visione Rasta dell’acconciatura umana. Non c’è dunque proprio alcunché d’imprevedibile, se cercando una valida analogia per il bruco della Phobetron pithecium, lepidottero dall’insolito aspetto ed i vistosi sei tentacoli irsuti, gli anglosassoni abbiano scelto d’impiegare il valido binomio di hag moth (falena strega). Lui che una o due volte l’anno, verso l’inizio e la fine dell’estate, fuoriesce inconsapevole dalle lunghe e piatte uova della sua specie, attaccate sotto la superficie delle foglie di frassino, betulla, quercia, corniolo, salice o diversi alberi da frutta. Per iniziare la lenta marcia destinata a trasformar la clorofilla in antipasto e il lembo vegetale in ottima portata dell’ora di cena, mentre le proprie dimensioni aumentano ed aumentano, attraverso quattro o cinque distinte fasi o instar, ciascuna coronata dall’abbandono della propria pelle e scheletro esterno, ben presto riformato con l’intera dotazione di aguzzi e minuscoli pugnali. Già perché osservando tali esseri, raramente più lunghi di 2,5 o 3 centimetri, nessuno potrebbe mai riuscire a dubitare dei meriti della loro armatura pilifera, capace di ricoprire fino all’ultimo angolo delle suddette preminenze, simili alle zampe di un ragno capovolto. La cui funzione, contrariamente a quanto si potrebbe tendere a pensare, non è affatto la deambulazione…