Quando si considera l’introduzione delle specie non-native, appare prevalentemente atropogenico il caso degli insetti. In quale altro modo potrebbero riuscire a propagarsi, creature tanto piccole, oltre le distanze separate da vaste aree geografiche o masse d’acqua, se non riuscendo ad ottenere un passaggio a bordo di aerei, automobili imbarcazioni? Diverso il caso degli uccelli migratori, notoriamente in grado di accumulare migliaia di chilometri nel corso di una singola stagione, da quello dei più esperti volatori artropodi, ovvero anche libellule, lepidotteri, cavallette. Svolgendosi su scala molto superiore… Nella maggior parte dei casi. Eppur del tutto prevedibile non è l’impresa dimostrata scientificamente con l’articolo presentato la scorsa estate, e soltanto adesso pubblicato sulla rivista Nature Communications, in cui Tomasz Suchan e colleghi documentano il ritrovamento lo scorso ottobre di un gruppo di farfalle nella Guyana francese appartenenti alla specie Vanessa cardui, le cui condizioni, piuttosto che caratteristiche inerenti, costituivano un sostanziale cambiamento delle nostre cognizioni in merito alle capacità e predisposizioni di cui esse possono risultare dotate. Comparendo in spiaggia, in posizione di riposo, con ali dall’aspetto piuttosto rovinato. Esattamente come tende ad avvenire dopo i lunghi e faticosi voli migratori affrontati ad ogni cambio di stagione da questi agili insetti, con una singola quanto importante diversità di contesto. Quella verso cui la squadra di ricerca avrebbe fatto riferimento approfondendo i propri validi sospetti, giungendo a dimostrare quanto precedentemente sarebbe stato considerato assai probabile: l’effettiva provenienza di questo minuto gruppo di creature, dal vecchio continente e per essere precisi dall’Africa, partendo dalla quale in una traversata “al contrario” rispetto al normale (durante l’autunno boreale, il più delle volte, simili creature volano in direzione sud) hanno deviato verso ovest fino alle prime propaggini di quell’azzurrina distesa che noi siamo soliti chiamare Oceano Atlantico. Per attraversarlo, agevolmente, da un lato all’altro. Impresa niente meno che impressionante per creature dall’apertura alare di 20-23 mm, benché dotate della migliore conformazione adatta al volo raggiungibile attraverso i processi d’evoluzione. E che potrebbe aver richiesto in base alle teorie degli studiosi un periodo di circa 6-8 giorni, senza riposo, senza l’opportunità di poggiare le proprie zampe o ricerca alcun tipo di nutrimento prima del concludersi del coraggioso tragitto. Una predisposizione, quest’ultima, possibilmente accessibile alle farfalle proprio per il loro possesso di una piccola ma significativa riserva di grasso, mantenuta sotto l’addome al compiersi della metamorfosi dopo la prima e più lunga fase della loro esistenza. Mentre in merito a come abbiano potuto mantenersi abili all’impresa per tutto il tempo necessario a compierla, gli scienziati non hanno dubbi, facendo riferimento alla probabile capacità di planare sfruttando correnti aeree e ventose, una possibilità ulteriormente esplicitata dagli almeno due giorni climaticamente favorevoli a tal fine documentati nel periodo immediatamente antecedente alla probabile conclusione dell’itinerario. Un proposito, cionondimeno, abbastanza incredibile da richiedere l’ottenimento di una serie di conferme mutualmente utili allo scopo…

oceano

L’impresa della gru ed il viaggio mistico di 10.000 tonnellate sopra i mari

Sale, sale verso il cielo il carico impossibile, che sfida l’inumana percezione della massa come implicita derivazione della spettacolarità. Obiettivi di registrazione ed occhi spalancati fissano con energia magnetica il mostruoso vascello, recentemente fuoriuscito dai cantieri coreani di Yeongam ed attualmente impegnato a sovvertire la collocazione generalizzata di un qualcosa di praticamente altrettanto grande. È la primavera del 2015 e nulla, in questo specifico settore, sarà mai più lo stesso di prima.

Costituisce d’altro canto una comune pratica, lungo il passaggio plurimo e del tutto progressivo dei secoli occorsi, la questione in base a cui il sollevamento delle cose tende a costituire il nesso imprescindibile dell’operato umano. Un’approccio sempre valido a cambiare le cose: poiché una volta che i pesanti componenti sono stati sovrapposti, l’uno a ridosso dell’altro, correttamente conseguenti dal bisogno torreggiante di creare “qualcosa”… Non è forse allora che il coronamento di un progetto può davvero dirsi pienamente realizzato? Espletato a beneficio delle correnti, e successive generazioni del vasto mondo. Ma ci sono gradi differenti di difficoltà, persino in questo e non c’è dubbio in merito alla successiva questione: il più elevato (in senso metaforico) è riuscire ad elevare (in senso pratico) gli oggetti che hanno un utilizzo nel campo del galleggiamento con precisi obiettivi navali. Vasti scafi o addirittura interi piani preventivamente fabbricati, componenti delle semi-sommergibili che siamo soliti chiamare “piattaforme petrolifere” dei mari. Poiché se il porto può disporre delle straordinariamente utili gru a portale (gantry crane in lingua inglese) i cui pilastri e l’architrave sono soliti spostarsi grazie ad assemblaggi di ruote, cingoli o binari, ciò non può sempre risolvere il problema del caso fondamentale. Giacché può capitare, in molti e alternativi casi, che la cosa da spostare debba sovrapporsi dalla parte alternativa a quella della terraferma; ovvero sopra una struttura, essa stessa e di per se stessa, già posizionata tra le onde dell’oceano incostante. Eppure l’acqua e incomprimibile e il dislocamento una fondamentale legge di natura. Dunque perché mai dovremmo farci remore, nel proposito fondamentale di posizionare il dispositivo di sollevamento… In mare. Come fatto già da tempo e anche dalla divisione logistica delle Hyundai Heavy Industries (HHI) gigante coreano del settore, grazie al tipico sistema della gru rotante sopra vari tipi di vascelli. Che però ha da sempre posseduto un certo grado di ridondanza. Poiché nulla gira meglio su se stesso, di ciò che stato attrezzato con potenti eliche navali in contrapposizione. Ovvero gli strumenti principe dell’imponente gru a braccio inflessibile o in termini anglofoni, la floating sheerleg…

Pallide dimore, ruvide scogliere: così vive l’affiatata isola di Åstol

Con parte del mondo soggetto al rischio costante di sollevamento delle acque, causa l’impellente scioglimento della calotta artica, può sembrare strano che possano esistere luoghi ove in tempi relativamente recenti si è verificato l’esatto contrario. Eppure basta un rapido sguardo alla mappa geografica della costa meridionale svedese, con particolare attenzione alla provincia sull’Atlantico di Bohuslän, per scorgere cosa possa causare localmente la liquefazione e conseguente ridistribuzione delle acque: 200.000 isole, centinaio più, centinaio meno, che sorgono tra le onde, alcune grandi, altre enormi, certe piccolissime o frequentemente disabitate. Tanto che un tour esplorativo, con base operativa dalla città non lontanissima di Goteborg, è considerato una tappa irrinunciabile di ogni moderno esploratore o aspirante marinaio dei nostri giorni, che voglia individuare nel sangue vichingo almeno una piccola parte dei propri antenati pregressi. Ed una delle destinazioni maggiormente memorabili, nel dipanarsi di un simile scenario, è senz’altro l’ex-isola di pescatori ed oggi quasi-resort turistico di Åstol, un affollatissimo zoccolo solido di pietra metamorfica d’anfibolite, ricoperta in parte di sparuta vegetazione erbosa. E per la rimanente percentuale, le mura erette e legnose di un villaggio che parrebbe riconoscere soltanto un tipo di confine, il mare stesso. Così sottilmente bucolica nel proprio scenario d’appartenenza, eppur soggetta ad evidente sovrappopolazione, la terra emersa non più vasta di 13 ettari (130.000 mq) appare come un solido punto d’approdo, con la propria insenatura nella parte di nord-est a forma di V, dove ogni forma di nave o peschereccio poteva essere efficientemente riparato dagli elementi. Probabilmente un fattore di primaria importanza nell’affermarsi, con un culmine situato a circa mezzo secolo dai giorni nostri, dell’industria delle aringhe locali, in questi luoghi catturate, processate e successivamente messe in vendita presso il circuito dei mercati nazionali situati sulla vicina terra ferma. Non che tale prerogativa prettamente utilitaristica traspaia in modo preponderante nell’aspetto attuale del villaggio, oggi abitato da “sole” 200 persone contro le 600 di quegli anni d’oro, in buona parte interessate ad acquistare le distintive dimore come perfette case per le proprie vacanze, benché confinanti l’una all’altra alla maniera tipicamente associata ai tipici sobborghi della periferia statunitense. Quale miglior luogo è possibile immaginare, d’altronde per fuggire dalle proprie preoccupazioni e il ritmo frenetico della vita moderna, che frapporre un invalicabile braccio di mare, anche soltanto temporaneamente, tra se stessi e gli agguerriti nemici della propria stabilità mentale. Magari dotandosi di un piccolo battello personale, simile a un motoscafo o piccola barca da pesca, sempre capace di tornare alla civiltà sulla terraferma nel giro di appena una ventina di minuti qualora se ne presentasse la necessità. Ma chi, davvero, può desiderare di porre fine anticipatamente ad una simile esperienza rasserenante…

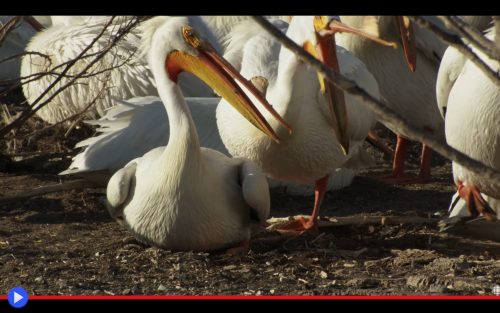

I bianchi pellicani che trasportano una pietra da meditazione sulla punta del becco

Suiseki è il termine giapponese usato correntemente per riferirsi all’arte nobile, diffusa in una significativa parte dell’Estremo Oriente, di andare in cerca di sassi dalla forma particolare ed esporli come fossero antichi manufatti o pietre preziose. All’interno di vasi o piattaforme non dissimili da quelle usate per i bonsai, la loro qualità tenuta in più alta considerazione è normalmente quella che li rende simili a montagne in miniatura, ovvero la riproduzione micro delle proporzioni macroscopiche del nostro vasto, misterioso pianeta. Talmente fuori dagli schemi, a volte, così lontano dalle aspettative che sarebbe lecito trovare soddisfatte, da esercitare spesse volte quell’istinto particolarmente umano d’individuare schemi familiari là, dove non avrebbero alcuna ragione di sussistere alla stessa maniera. Guarda per esempio l’elegante formazione di candidi pellicani dall’apertura alare di fino a tre metri, che avendo sorvolato gli aridi deserti del Nevada, Utah, New Mexico e Arizona, ora si approcciano rapidamente al mare, discendendo il traiettorie oblique simili a splendenti corpi celesti. Ed ora si fermano, per qualche istante, galleggianti sopra l’onde a riprendere fiato: non è forse l’iconico profilo del monte Hua dai molti templi e ponti simboli del taoismo cinese, quello? Possibile che si tratti del massiccio del Seroksan, tra le più alte cime della penisola coreana? Oppure il Fuji-San, soggetto d’innumerevoli stampe del mondo fluttuante, cono vulcanico del tutto imprescindibile della storia dell’arte in Giappone? Ciascuna alta una decina di centimetri circa e di un colore arancione acceso. Così come il l’uncinato becco di 300-400 mm che la ospita, di fronte allo sguardo attento dell’uccello simbolo dei pescatori umani.

E loro prototipico avversario, tradizionalmente, se è vero che questa particolare specie originaria dell’intera parte meridionale e occidentale degli Stati Uniti, Pelecanus erythrorhynchos, fu lungamente perseguitata al pari dei propri simili in altri luoghi del mondo, nell’impressione o credenza popolare del tutto inesatta che potesse costituire un concorrente scomodo, nella sua continuativa cattura e consumazione di pesci provenienti dalle stesse imprescindibili profondità marine. Non che sarebbe stato irragionevole pensarlo, prima che l’osservazione scientifica penetrasse a pieno titolo nel senso comune, dinnanzi all’efficacia evidente con cui questi ponderosi uccelli simili a dei veri e propri pterodattili, tra i maggiori esseri volanti al mondo, cooperano nell’implementazione delle loro collaudate strategie di foraggiamento, che ne vedono svariate moltitudini collaborare in squadre di una dozzina d’individui o più, nell’immergersi e tirare fuori a turno schiere di splendenti figli di Nettuno. Pesci troppo piccoli se presi singolarmente, d’altra parte, affinché potessero avere un qualsivoglia tipo di valore intrinseco una volta esposti tra le altre merci del mercato umano…