Cinque camion della spazzatura avanzano a ritmo cadenzato lungo schiere di palazzi vuoti ed impersonali. Alla ricezione di un segnale a noi ignoto, si fermano all’unisono e cominciano a calare verso terra un dispositivo. Sostanzialmente una colonna senza capitello, concepita per poggiare sull’asfalto senza il benché minimo spazio residuo. Passano alcuni secondi di solenne aspettativa. Quindi un suono ritmico e profondo inizia a far distorcere l’atmosfera. “Qualcosa” in “Qualche modo” sta vibrando! Onde si propagano in maniera circolare verso il sottosuolo. Un mondo sconosciuto sotto i cavi della luce interrati, sotto i condotti della rete fognaria, sotto i tunnel dalla metropolitana e perciò mai soggetto all’insinuante sguardo di ricercatori umani, sembra quindi risvegliarsi, per rispondere alla voce di quel richiamo.

Il tipo di concept prodotti dagli istituti di ricerca mostra spesso un tipo di ottimismo che conduce all’obiettivo di un miglioramento procedurale, l’implementazione per processi che potranno consentire l’organizzazione per sistemi complessi, proiettati verso il cambiamento di un paradigma che limita la progressione verso il futuro. Inteso come vita quotidiana che abbia superato uno, o più problemi significativi dell’esistenza. Ed in tal senso può essere anche visto come un pindarico volo d’immaginazione, eppure al tempo stesso tanto affascinante, il breve video pubblicato dal produttore tedesco di macchinari pesanti per lo scavo Herrenknecht, finalizzato a far conoscere la loro collaborazione degli ultimi tempi con il dipartimento geofisico del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) che ha saputo rimbalzare, non senza un senso d’entusiasmo latente, da un lato all’altro delle principali testate divulgative internazionali e anche la stampa generalista. Questo perché il tipo di idea esposta figurava essenzialmente e indisputabilmente come priva di precedenti, infusa di quel “nuovo” che parrebbe in grado di mostrare nuove vie o sentieri verso l’illuminazione dell’energia copiosa, economica e a disposizione di ognuno di noi. Il che potrà anche esser vero per il contesto ma lo è molto meno per quanto concerne la tecnologia in questione, in realtà in uso, in varie forme, almeno dall’inizio del secolo scorso. Essendo non dissimile da un punto di vista concettuale dal procedimento medico di una risonanza magnetica, in cui il soggetto risulti essere di contro niente meno che la Terra stessa. Riuscite a comprenderne le più Profonde implicazioni?

propagazione

“Che il tuo giardino possa essere visitato dal poligono della tigre” – Antico anatema giapponese

La timida foglia in mezzo all’erbetta sembrava proprio, ai tuoi occhi, il piccolo cuore stilizzato tra le pagine di un fumetto per bambini. Amore, grazia ed armonia erano i sentimenti che suscitava: “Oh, fantastico! Evviva la natura, che porta spontaneamente le piante nel mio giardino…” Avrai detto, meditando sull’aspetto che una simile ospite avrebbe teso a dimostrare. Finché pochi giorni dopo, attorno ad essa ne spuntava un’altra. E poi un’altra ancora. Ben presto la massa fibrosa e intricata continuò a crescere, e tu avresti potuto fare una di due cose. Essendo una persona ottimista o disinteressata alle cose vegetali: lasciarla stare. Un grosso errore. O contando sull’intuito e il potere del pollice verde, con grosse forbici ed altri attrezzature: tagliare, tagliare. A conti fatti, uno sbaglio persino peggiore! Poiché non è possibile sconfiggere ciò che non vuole e non può morire. Per il mandato ereditario dei propri fenotipi darwiniani, che l’hanno resa invincibile in un’ampia gamma di possibili circostanze incluse quelle, nello specifico, naturali. È il superamento in un certo senso della siepe concettuale, oltre la quale un qualsiasi essere vivente, semovente o meno, può serenamente affermare di essere in grado di sopravvivere all’estinzione dell’uomo. E se lasciato alle proprie macchinazioni, cominciare serenamente a sovrascriverlo, fin da ora. Fallopia japonica o poligono, tuo nome è verità. Accompagnata da una rivelazione: se qualcosa convive tranquillamente con gli uomini nel suo spazio legittimo di appartenenza, questo non significa che potrà farlo altrove. Dove “altrove” è praticamente ogni singolo altro paese al mondo, inclusi Inghilterra, Stati Uniti, Olanda, Italia e luoghi lontani, come l’Australia, in cui attraverso l’ultima decade una simile pianta ha trovato l’opportunità di affondare i suoi rizomi. La parte del ramo che cresce sottoterra, invisibile e impossibile da individuare, finché gradualmente, inesorabilmente, sbuca attraverso la terra, le crepe dell’asfalto, le intercapedini delle mattonelle. I tubi dell’acqua o del gas. Le pareti. Capite ciò di cui sto parlando? Ci sono piante come l’edera che ricoprono graziosamente le dimore avìte, disegnando superfici eleganti che alludono alla natura. Altre, dal conto loro, le stritolano e ci passano attraverso. Persone colpite dalle fasi successive di questa condanna, sanno che ogni volta che si allontanano dal proprio giardino per più di una settimana, lo troveranno di nuovo marcato dai segni inesplicabili dell’invincibile dannazione. E pensare che questa pianta oggettivamente ornamentale, alta fino a 4 metri nei periodi delle sue infiorescenze gialline e visivamente simile per il resto a un bambù dal gambo maculato (da cui l’impiego nel suo paese d’origine del nome Itadori – 虎杖: canna della tigre) fu trasportata intenzionalmente in Europa a partire dal XIX secolo, da botanici convinti di aver trovato la specie perfetta per ornare i viali e stabilizzare i fiumi. Vedi il caso dell’avventuriero tedesco Philipp Franz von Siebold, che ne scalò un vulcano per riportarne una radice agli orti londinesi di Kew. Aprendo letteralmente l’angusto pertugio, senza ritorno, alla scatola di Pandora e tutto ciò che poté derivarne in epoche ulteriori…

Riconsiderando la complessa relazione tra il bradipo preistorico e il frutto dell’avocado

Non succede particolarmente spesso che un producer di video divulgativi su YouTube sollevi una questione biologica oggettivamente del tutto nuova per il pubblico, e benché ampiamente nota in determinati circoli accademici purtroppo mai discussa, di fronte all’opinione pubblica, per lo meno con l’ampia considerazione che avrebbe meritato. Per l’oggettivo spunto di riflessione che ci può fornire, in merito all’evoluzione, l’ambiente preistorico, gli alterni sentieri e metodi della natura. Così Adam Crume, ambasciatore scientifico del canale SciShow è comparso lo scorso 19 dicembre online con un titolo esplicitamente provocativo: “Tutti si sono sempre sbagliati sull’avocado. Inclusi noi.” E una breve, quanto pregna trattazione di una di quelle percezioni generalmente diffuse, in forza di una serie di circostanze pregresse, fino al punto di essere diventate delle vere e proprie roccaforti. Ovvero la seguente concatenazione di cause ed effetti: l’albero tropicale mesoamericano di Persea americana, per come lo conosciamo, è un vero e proprio anacronismo. Questo per la dimensione del suo seme, sproporzionatamente enorme ed in funzione di ciò praticamente impossibile, per qualsiasi creatura attualmente esistente, da trangugiare tutto intero. Ciò anche senza considerare il suo contenuto di tossine, sufficientemente elevato da poter venire tritato, ad esempio, per la produzione di un veleno per topi tradizionale. Quale appartenente al mondo animale, dunque, aveva la capacità e propensione di provvedere alla diffusione di tale pianta? Soltanto due famiglie, appartenenti alla categoria della megafauna di quel mondo, con origini rispettivamente nelle epoche del tardo Oligocene (25 mya) e del Pliocene (5,2-2,3 mya) avrebbero potuto vantare la capacità di farlo. Sto parlando dei gomfoteriidi, pachidermi proboscidati vagamente simili a degli elefanti con quattro zanne, e dei megateri, colossali bradipi di terra che potevano anche raggiungere i 6 metri in determinate specie. Creature primariamente erbivore (nel secondo caso, non solo) la cui dieta per quanto ci è stato possibile desumere conteneva effettivamente le foglie di piante ad alto fusto e potenzialmente, anche i loro frutti e semi dal variabile grado di tossicità, che avrebbero potuto metabolizzare possedendo stomaci di ferro analoghi a quello dell’odierno rinoceronte. Così venne teorizzato, per la prima volta nel da Wolstenholme and Wiley nel 1999, riallacciandosi a uno studio di 17 anni prima di Janzen and Martin, che l’avocado in questione potesse avere una stretta relazione simbiotica con queste creature, riuscendo nonostante questo a sopravvivere successivamente alla loro estensione. Un’ipotesi ulteriormente sostenuta nel famoso saggio del 2002 della studiosa Connie Barlow “I fantasmi dell’evoluzione” il quale avrebbe ulteriormente cementato questa percezione ritenuta effettivamente utile ad avvicinarsi all’inspiegabile realtà dei fatti. Almeno finché a qualcuno, da qualche parte, non fosse venuto in mente di porsi le domande adeguate…

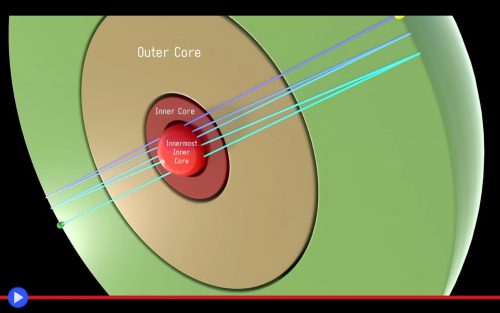

Nuovo approccio anisotropico conferma l’esistenza di una sfera di metallo al centro del nucleo terrestre

Un agglomerato di materia mantenuta assieme unicamente dalla forza imperscrutabile dell’attrazione gravitazionale, mantenuta sul binario di un tragitto relativo alla sua principale fonte d’energia: l’astro solare della propria antica stella. I cui strati superiori, come ben sappiamo, restano costituiti dagli stessi gas portati a un plasma riscaldato, in forza dei processi di fissione atomica che vengono prodotti nel suo nucleo interno. Ma le cose, tra i due poli contrapposti di quel sistema, sono forse meno distinte e contrapposte di quanto potremmo essere indotti a pensare, laddove ogni singolo pianeta incluso il nostro, contiene in se il seme possibile di un altro valido riferimento per costellazioni di una civiltà distante, semplicemente troppo piccolo e poco pesante, per poter dare inizio al processo produttivo di una quantità di luce ed energia bastanti a renderlo una fonte. Una prova? Arde al centro esatto di questa palla di terra (lo sferoide… Chiamato per l’appunto Terra) un oceano semi-solido con 2.260 Km di diametro, pari a circa due terzi rispetto a quello dell’astro lunare, al cui centro abbiamo saputo individuare, fin dagli anni ’30 dello scorso secolo, un nocciolo di ferro e nickel totalmente solido ed indipendente ampio a sua volta circa 1.120 Km, costituito principalmente da metalli pesanti, tanto remota quanto fondamentale per la nostra sopravvivenza. Ciò almeno in base alla teoria, attribuita nella sua forma contemporanea a Walter M. Elsasser (1904-1991) secondo cui la magnetosfera responsabile di proteggerci dalle più pericolose radiazioni del cosmo, tra cui soprattutto quelle del sopracitato ed idealmente “divino” astro e Dio dell’Alba, sarebbe il prodotto di una vasta dinamo alimentata proprio dalla rotazione che determina il succedersi di ogni singola giornata del calendario. Un sistema tanto complesso, in linea di principio, da aver visto la sua elaborazione matematica subordinata progressivamente all’introduzione di calcolatori sempre più potenti e che persino alla luce dei potenti computer odierni, ancora attende d’incontrare la prova finale e inconfutabile della sua esistenza. Ciò che gli studi pregressi sul tema del nucleo interno hanno lungamente saputo dimostrare, tuttavia, è che spesso l’elaborazione di metodologie ed approcci nuovi possono accelerare non poco il compiersi di tale processo tecnologico, fino all’ottenimento di rapidi e non prevedibili cambi di paradigma. Situazioni come quella per la prima volta prospettata dai geofisici Adam Dziewonski e Miaki Ishii nel 2002, quando presentarono al mondo accademico la fondata ipotesi dell’esistenza di un terzo strato del suddetto nucleo (e quinto dell’intero pianeta, includendo il mantello e la crosta) con un diametro possibilmente collocato tra i 300 ed i 400 Km, che loro chiamarono IMIC – Innermost Inner Core o “Nucleo interno del nucleo interno” tanto compatto e solido da risultare in qualche modo paragonabile alla singola biglia di un cuscinetto a sfera. Un modo particolarmente ingegnoso di vedere le cose, necessariamente supportato da diverse deduzioni empiriche non necessariamente, né completamente valide a convincere gli scettici di un tale tipo di spiegazione. Categoria il cui sacro compito ereditario parrebbe essere diventato ora esponenzialmente più difficile, a partire dalla pubblicazione lo scorso febbraio di un nuovo studio scientifico sull’argomento, opera di due scienziati dell’Università Nazionale d’Australia, a Canberra…