Un poco alla volta, procedendo a ritmo rallentato, il titano si convinse di poter riuscire a compiere la sua missione. Per il tramite di un singolo individuo, o cellula pensante del suo vasto corpo, con il compito di far passare, letteralmente, tale inusitata massa per la cruna invalicabile di un ago. Motori a ritmo rallentato, per ordine del capitano, fino alle propaggini del primo ingresso, o insenatura. Quinti totalmente spenti, mentre l’aiutante nella pilotina, imbarcazione piccola, ma… Erculea, riceve il capo estremo di un lungo cavo per il traino, ed inizia a incedere con passo (d’elica) del tutto privo d’esitazioni. Quasi come se una cosa simile, per tale controparte, fosse questione d’ogni giorno. La data è l’11 ottobre scorso, la nave in questione, il vascello da crociera MS Braemar, lungo 195 metri e largo 22,5. I testimoni almeno 1.300, quelli situati a bordo dei suoi molti ponti dall’arredo sobrio ed elegante. Mentre il valico, con la larghezza di 25 appena per gli interi 6,4 Km della sua estensione… Ah, il valico!

Costruire ponti, non muri, avrebbe potuto essere lo slogan di Periandro, tiranno di Corinto tra il 627 ed il 587 a.C, mentre la Grecia vedeva le sue principali città stato chiuse dentro fortificazioni progressivamente più imprendibili, contro la minaccia incipiente dei propri vicini ed il pericolo pendente delle mire espansionistiche persiane. Ponti d’acqua, niente meno, tra le due masse dello stesso fluido situate nelle intercapedini tra il continente ed una grande foglia topografica di gelso, allora nota come Πελοπόννησος – Il Peloponneso. Giusto “poco” prima che (nel Medioevo) i conquistatori provenienti dalla città di Venezia la ribattezzassero terra, per l’appunto, di Morea. Mentre il sogno di quel grande governante di un’epoca tanto remota, ancora una volta, dovette essere inserito tra le cose potenzialmente utili, ma semplicemente troppo costose, onerose o difficili da costruire. Sin da quando nel settimo secolo a.C, Periandro stesso ebbe a decidere come piuttosto che tagliare un profondo canyon tra le due masse di terra, ove far passare i principali scafi commerciali della Grecia, sarebbe stato assai più conveniente costruire il Δὶολκος, una rampa con strada sopraelevata, lungo cui gli equipaggi potessero sollevare i propri scafi e trasportarli, faticosamente, dal golfo di Corinto fino a quello Saronico, e viceversa. Una scelta comprensibile, quando l’alternativa risultava esser il completo periplo (circumnavigazione) della penisola del Peloponneso. Il che non fu, nei fatti, solamente una rinuncia, ma anche una precisa scelta strategica mirata a mantenere i porti della sua città nel massimo stato di rilevanza per l’intero mondo Greco.

Nel primo secolo a.C, quindi, il filosofo Apollonio di Tiana avrebbe profetizzato dalla sua città in Anatolia come chiunque avrebbe mai tentato, allora o in futuro, di mettere in atto il piano originario di Periandro, avrebbe inevitabilmente fallito, finendo per perire in maniera violenta. E per i secoli successivi, alquanto incredibilmente, tale sfrenata ipotesi venne più volte riconfermata dalla macabra realtà dei fatti…

storia

Il grande fiume sotterraneo creato per proteggere la capitale giapponese

Tanaka gettò uno sguardo rapido verso la stazione di Ichinowari, tentando di scacciare via il senso di colpa, tanto distante dal suo modo di affrontare i casi della vita. L’aveva detto lui del resto, al capo-sezione di Kita-Cho, che fermare per strada il ragazzo delle consegne del tofu mentre si recava al commissariato di zona non sarebbe stata una buona idea. Ma gli ordini dell’oyabun erano stati chiari: nessun quartiere per coloro che tentavano di coinvolgere la polizia. Tutti dovevano pagare la loro quota. Annientare i tentativi di ribellione. Così si era messo alla guida della Century di sua madre, inseguendo il furgoncino Mazda Bongo lungo alcune delle strade maggiormente trafficate della megalopoli… Ma di certo non voleva finire per buttarlo fuori strada e tanto meno, l’avrebbe mai mandato a sbattere contro la cabina della polizia! Ora pioveva, era tarda sera, aveva perso il cellulare nel tentativo di chiedere aiuto durante le prime fasi della sua rocambolesca fuga a piedi e a quanto pare, avrebbe dovuto passare la notte fuori città. Così tentando di non attirare troppo l’attenzione, scavalcò il guardrail a lato della strada dove si trovava successivamente alla corsa in treno, per fare il suo ingresso dentro quello che poteva solamente essere, almeno in apparenza, un campo da calcetto per i ragazzi della scuola. Le sirene già risuonavano sulla distanza, quando l’uomo della Yakuza intravide una possibile speranza di salvezza: la piccola cabina di cemento, con un portone metallico lasciato miracolosamente socchiuso. “Yatta, che fortuna!” Sussurrò tra se e se. Perché Tanaka, in quel momento, seppe esattamente dove si trovava. E capì come avrebbe fatto a ritornare nel territorio protetto dalla Compagnia! Esagerando il movimento delle braccia mentre accelerava il ritmo della camminata, fece quindi i ventiquattro passi che lo separavano dalla salvezza. E i settecento successivi, lungo l’interminabile scalinata di cemento, fino alle viscere della terra stessa…

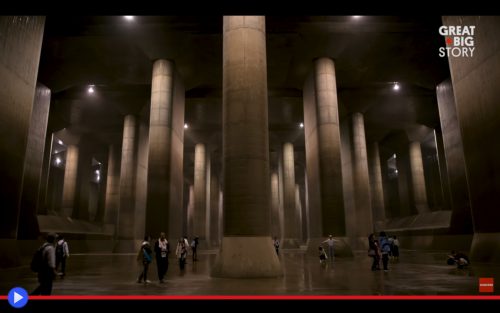

Avete mai sentito parlare del Sistema Metropolitano dei Canali Sotterranei nell’Area Esterna? Anche detto 首都圏外郭放水路 (shutoken gaikaku hōsuiro) o ancor più in breve, G-Cans (acronimo che non sembrerebbe essere l’abbreviazione di alcunché) dall’intero popolo di Tokyo, a cui generalmente viene attribuito il patrocino nelle trattazioni internazionali nonostante il centro di controllo, i principali accessi di manutenzione e soprattutto il vasto tempio/serbatoio di tracimazione siano collocati presso i sobborghi della cittadina indipendente, qualche chilometro a nord, di Kasukabe. Per una precisa considerazione strategico-topografica, finalizzata a poter raccogliere, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le acque in eccesso provenienti dai cinque vorticanti fiumi di Tonegawa, Arakawa, Tamagawa, Sagamigawa e Tsurumigawa, al fine di convogliarle tutte nel più grande e capiente Edogawa, verso le acque salmastre della baia. Ogni qualvolta, naturalmente, piogge troppo ingenti o il corso di perturbazioni significative finisca per attraversare una delle aree più intensamente popolate dell’Asia e del mondo, ove l’intensa attività urbanistica ha da tempo ormai del tutto cancellato con l’asfalto la naturale permeabilità del suolo. Ma come spesso capita, la gente ha ormai da tempo dimenticato. Come l’impressionante cattedrale sotterranea lunga 177 metri e i cinque “pozzi-albero” verticali da 70 metri di profondità e 30 di diametro siano in realtà la mera punta dell’iceberg. Di un intero tunnel sotterraneo lungo più di 6 Km, al cui confronto, costruire una qualsiasi linea della metropolitana sembrerebbe poco più di un gioco da ragazzi…

La villa giapponese in bilico tra la battaglia e l’ombra di un vulcano

Nel catartico caleidoscopio che sarebbe stato, alle soglie del XVII secolo, l’epocale scontro sulla piana di Sekigahara, può essere definito estremamente rappresentativo che uno degli episodi più celebri sarebbe stato quello di una sconfitta e il risultante sacrificio, momento culmine alla fine della vita di un samurai. Sto parlando, tra i molti casi, dell’ultimo atto di Shimazu Toyohisa, samurai che all’età di 30 anni si ritrovava a servire suo zio Yoshihiro, diciassettesimo capo del clan Shimazu, discendente diretto dell’antico primo dittatore militare del Giappone, nel preciso momento in cui egli scelse di schierarsi con Ishida Mitsunari, il condottiero ultimo oppositore del crescente potere di Ieyasu Tokugawa, imminente fondatore della nuova, ed ultima dinastia shogunale. Così lo ritroviamo nel folklore semi-storico, con l’armatura cupa del suo clan dal mon (emblema) dorato per noi del tutto indistinguibile da una croce celtica, che sbarra la strada al potente condottiero Ii Naomasa, supremo cancelliere nonché uno dei “quattro guardiani” dello schieramento nemico, intento ad inseguire le forze rimaste isolate sotto il comando dello zio. “Fai un altro passo, e sarò io ad avere la tua testa” disse quindi Toyohisa, prima di lanciarsi alla carica, coi pochi uomini rimastogli, contro le schiere molto superiori del suo potentissimo avversario. Finendo così tragicamente ed eroicamente impalato sulle lance della fanteria di prima linea, con tutto il suo cavallo, i vessilli e le speranze di vittoria. Ma non prima, almeno questo narra la leggenda, di riuscire a sparare un singolo colpo con il suo moschetto ad avancarica teppo dritto all’indirizzo della spalla di Naomasa, sfruttando in questo modo al meglio una delle innovazioni occidentali importate segretamente presso l’isola del Kyūshū dagli uomini del suo clan incline ai commerci internazionali. Caso volle, quindi, che al posarsi delle polveri della battaglia e trascorsi alcuni mesi, il vittorioso Tokugawa avrebbe collocato il suo cancelliere al comando di un enorme feudo per ricompensarlo, esattamente pochi giorni prima che complicazioni di salute dovute alla vecchia ferita, mai completamente rimarginata, lo portassero a una morte lenta e dolorosa.

Nel decesso di Toyohisa, capace di salvare lo zio e i vessilli ritardando l’inseguimento, è quindi possibile rintracciare tutta la saldezza d’ideali e la coerenza degli Shimazu del dominio di Satsuma, così drasticamente differente dal comportamento di altri clan sulla pianura di quella battaglia finale, noto teatro di ritardi intenzionali, rinforzi mancati e tradimenti all’ultimo momento dietro la promessa di retribuzioni future. Tornato presso la sua isola, quindi, lo zio Yoshihiro avrebbe avuto modo di consolidare nuovamente il suo potere dall’imprendibile castello di Kagoshima. Già impegnato in un lungo e difficoltoso assedio presso la città di Osaka, Tokugawa non l’avrebbe mai punito, relegandolo piuttosto nella schiera dei signori feudali cosiddetti tozama, ovvero degni di poca fiducia, in quanto lontani dalla visione del nascente governo shogunale sotto l’egida del suo sconfinato potere. Con la cessazione delle guerre e un ruolo amministrativo soltanto locale, dunque, i suoi eredi avrebbero cercato i piaceri di un diverso stile di vita, forse meno di rilievo, certamente non incandescente per la furia della battaglia. Ma carico di un tipo di calma che fin dal remotissimo principio, era stato un elemento determinante nella creazione degli ideali dei samurai.

Fu quindi il diciannovesimo capo del clan rinominato Satsuma, Shimazu Mitsuhisa, a far materializzare la necessità di un nuovo tipo di residenza, così radicalmente differente dalle orgogliose ed alte mura del castello di Kagoshima, in quanto costruita direttamente sulle assolate coste antistanti all’alto vulcano di Sakurajima, situato (allora) su di un’isola sul ciglio meridionale più estremo dell’intero Giappone.

Ed il nome di una simile tenuta: Sengan-En (仙巌園). Nell’opinione di molti, un giardino simile non c’era mai stato. Né sarebbe stato mai creato uguale…

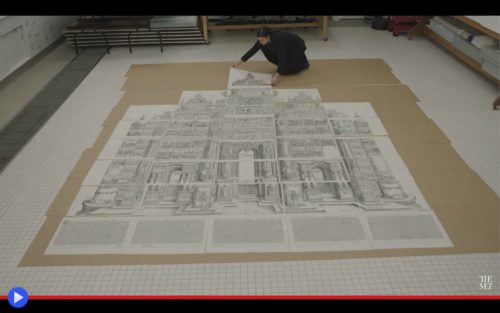

La notevole complessità logistica del primo poster della storia

Il silenzio cala tra i restauratori del museo Metropolitan di New York, mentre l’ultimo dei 36 grandi fogli di carta dall’età incerta finisce di essere affiancato agli altri sul freddo pavimento della sala: 192 xilografie in totale, per un’estensione complessiva di circa 3 x 3,5 metri. Molto lentamente, ciascuno dei presenti viene a patto con l’idea surreale, persino impossibile, che la propria istituzione possa aver tenuto sotto chiave e rigorosamente lontano dallo sguardo dei visitatori, per molti e troppi anni, uno degli oggetti più notevoli della sua intera collezione: una copia in stato ragionevolmente buono di conservazione dell’Arco Trionfale di Massimiliano I d’Austria, “costruito” o per meglio dire inciso sopra il legno, e quindi trasferito con l’inchiostro, sotto la direzione di nientemeno che Albrecht Dürer, forse il più importante pittore, comunicatore ed inventore dell’intera Germania rinascimentale. Con un sorriso incredulo, l’archivista capo porta pensierosamente la sua mano destra sotto il mento. Quindi afferma sottovoce, contemplando gli strappi, i buchi e i graffi sopra il preziosissimo reperto: “A questo punto c’è soltanto una persona che potrà aiutarci…”

É strano ritornare con la mente a un mondo che nei fatti risultava essere, per un buon 99,8% della sua popolazione umana, del tutto privo di libri. Fuori dalle case dei potenti e le strutture ecclesiastiche, o i magazzini dei mercanti maggiormente facoltosi, dove la parola scritta risultava poco più che un mito, al di fuori del suo impiego maggiormente pratico e immanente: calendari scritti a mano, appunti di cucina, qualche breve cronaca familiare. Eppure proprio questa era la situazione all’inizio del XV secolo in Europa, quando ancora e nonostante i significativi progressi compiuti nella creazione e diffusione di una cultura in grado di espandersi verso l’ampio ventaglio dei possibili status sociali, il semplice gesto necessario di copiare un intero testo, parola dopo singola parola, continuava a richiedere un dispendio d’energie e di tempo pari, o superiore, a quello per costruire una cappella in legno per scontare l’intero cursus dei propri peccati terreno. Immaginate perciò adesso, al volgere di un tale secolo, l’effetto che potrebbe aver avuto l’invenzione di un certo Johannes Gensfleisch della corte di Gutenberg, non lontano da Magonza, capace di tradurre in un processo industriale riproducibile l’arte fino a quel momento per lo più teorica della pressa da stampa. Metodo che avrebbe reso, nel giro di poche decadi, l’apprendimento della verbo scritto non più solo uno strumento per semplificarsi le giornate, bensì la porta per accedere a diverse vette di una saggezza per la prima volta democratica, ovvero in grado di trascendere mere considerazioni sulla propria schiatta o dotazione finanziaria.

Ed è perciò questo lo scenario all’interno del quale, esattamente 8 anni dopo il fatidico 1500, l’arciduca d’Austria nonché unico erede del ramo principale della grande dinastia degli Asburgo, sarebbe salito al trono del Sacro Romano Impero, succedendo infine a suo padre, Federico III. E tutti avevano già concordato, fin dalla sua giovane età, sul fatto che Massimiliano I d’Austria, anche detto il Wunderkind (letteralmente, bambino prodigio) non poteva essere più diverso dal suo insigne genitore: orgoglioso dove il primo era modesto, enfatico piuttosto che sobrio, amante dei duelli, le grandi battaglie storiche, la vita semi-mitica dei condottieri. Fino al matrimonio con l’amata moglie Maria, figlia del duca di Borgogna, che perendo sfortunatamente nel 1482 per un incidente d’equitazione, l’avrebbe lasciato con due figli e il dominio frammentato che era stato del padre di lei, arduo da gestire senza la esserne l’Imperatore, di nome, nell’immagine e nei fatti. Una terra che sopra ogni altra cosa, languiva in significative difficoltà economiche, situazione che avrebbe continuato a sussistere anche in seguito, dopo l’accesso alla carica concessagli per convenzione ereditaria di supremo sire dei Romani. In quale modo, dunque, un uomo simile avrebbe potuto ritrovare quel prestigio che era stato, in origine, associato a simili figure sopra i margini del foglio sopra cui tracciamo la linea segmentata della storia?