L’erronea tendenza talvolta dimostrata dai non conoscitori dell’Oriente ad accomunare le culture di Cina e Giappone, sovrastimando l’importanza di specifici fattori, non ha un metodo più rapido per essere dissuasa che portare i suoi sostenitori all’interno di un ristorante di ciascuno dei rispettivi paesi, affinché il semplice senso del gusto possa assolvere direttamente al ruolo di una lunga e farraginosa spiegazione. Già, poiché laddove l’arcipelago nipponico presenta stili regionali di una dieta per lo più omogenea, composta da una gestalt relativamente prevedibile di carne, pesce e assai riconoscibili verdure, ciò che apprezzano i gastronomi cinesi, più di qualsiasi altra cosa, non è affatto facile da capire. Questo poiché una simile nazione, da sempre considerata “fonte unica” di tanti aspetti trasversali ritrovati nelle altre due principali culture dell’Estremo Oriente (Giappone e Corea) fu da sempre un crogiolo d’influenze assai diverse tra di loro, facendo fede al proprio nome auto-assegnato di Regno di Mezzo (Zhongguo). Una capacità d’integrare influenze esterne ai propri territori, questa, certamente riconfermata dalla presa in considerazione storica di almeno due delle sue più lunghe, potenti e significative dinastie: quella mongola degli Yuan (1279 – 1368) e l’ultima ad aver governato prima dell’istituzione della Repubblica Popolare, posta in essere dal popolo settentrionale dei Manciù-Qing (1644 – 1911). E sarebbe stata dunque proprio quest’ultima, per tornare quindi al nostro discorso gastronomico di giornata, a saper trasformare i sapori provenienti da una tale terra fuori dai confini abitati dalla maggioranza degli Han, in un’arma politica e diplomatica dallo straordinario potere di persuasione, grazie all’iniziativa del suo quarto, fondamentale imperatore.

Conquistatore, letterato, detentore di un’egemonia assoluta per tutto l’estendersi del suo interminabile regno (61 anni, dal 1654 al 1722) l’uomo passato alla storia come Kangxi seppe dimostrarsi capace di molti miracoli. Forse il più urgente e risolutivo, proprio quello di saper trovare un’intesa tra la nuova burocrazia istituita dai suoi insigni predecessori, composta prevalentemente da esponenti del suo stesso popolo, e le strutture pre-esistenti poste in essere dall’ormai decaduta dinastia Ming, saldamente mantenute nelle mani del popolo degli Han. Un traguardo raggiunto, secondo una leggenda, proprio in occasione del suo 66° compleanno, dietro le alte mura della Città Proibita di Pechino, grazie a un evento sociale quale mai, prima d’allora, se n’erano potuti vedere all’interno del Celeste Impero. Il cui nome, totalmente descrittivo e presumibilmente attribuito a posteriori, fu Manhan Quanxi. Da una contrazione capace di significare, letteralmente, “Il completo banchetto Manciù-Han” istantaneamente riconoscibile, oggi, da qualsiasi nativo cinese come un episodio storico di primaria importanza, grazie alle infinite rievocazioni, citazioni e riferimenti chiaramente inclusi nella nostra cultura contemporanea. Per non parlare di tutti quei ristoranti, di vari livelli e quantità di stelle Michelin, che annualmente si propongono di ricostruirlo, nonostante molti degli ingredienti utilizzati all’epoca siano oggi totalmente e letteralmente irraggiungibili per qualsiasi iniziativa di cucina. Già, perché la prima volta che ci si approccia alla lista prototipica delle oltre 300 portate previste da questo pasto tradizionale, sarebbe comprensibile pensare di trovarsi, piuttosto che di fronte ad un menù, a conoscere direttamente l’intero elenco di ospiti di un impossibile zoo degli animali a rischio d’estinzione o già da lungo tempo defunti…

folklore

La capitale in pietra lavica costruita sopra una barriera corallina

Secondo le narrazioni orali trasmesse attraverso la storia pregressa della Micronesia, il guerriero Isokelekel era tra i più nobili e stimati vissuti fino a quel momento, quando verso il primo terzo del XVII secolo, sbarcando assieme ai suoi 333 seguaci, giunse presso l’atollo di Ant nei pressi di Kitti, decidendo che esso avrebbe in seguito costituito la sua casa. Se non che di lì a seguire un misterioso uccello, o in altre versioni della storia la profezia concessagli da un’anziana amante, gli avrebbero rivelato l’obiettivo ultimo del suo destino: trasformarsi nel liberatore di un intero popolo, soggetto fin da troppo tempo al giogo di una dinastia straniera, quella dei Saudeleur dell’attuale capitale della Micronesia, la popolosa, lussureggiante isola di Pohnpei. Il cui principale elemento di distinzione, allo stato dei fatti, figurava ormai da molte generazioni come il centro religioso e politico di tale dittatura, un luogo le cui alte mura, soprattutto in quel contesto storico, parevano sfidare l’immaginazione: Nan Madol, una città imprendibile, costruita col basalto tra una serie di canali e sopra isole poggiate sopra una struttura pre-esistente: quella costruita, attraverso secoli o millenni, dai microscopici polipi del corallo. Osservata quindi la fortezza da ogni lato, e ricacciato indietro il primo istinto di ritirarsi, il fiero Isokelekel scelse d’impiegare l’ingegno: mandato un suo luogotenente presso la spiaggia dell’isola, fece in modo che esso provocasse una reazione militare ad opera di un generale nemico. Una volta che le truppe di quest’ultimo furono al di fuori dei cancelli, quindi, ne approfittò per trarne vantaggio, bloccandone la ritirata e combattendo con ferocia tale, da riuscire a sterminarle fino all’ultimo uomo. Secondo alcuni, fu proprio in quel momento che il liberatore, proveniente dall’isola orientale di Kosrae, avrebbe rivelato la sua discendenza divina, in quanto figlio del Dio del Tuono Nan Sapwe, antico protettore delle genti di Pohnpei, facendo in modo che armi magiche sorgessero dalle acque stesse dell’Oceano, finendo dritte nelle mani dei propri alleati. Indipendentemente da tale dettaglio, ad ogni modo, i Saudeleur vennero sconfitti, ponendo fine a un lungo predominio portatore di molte notevoli ingiustizie. Ma anche notevoli progressi tecnologici e sociali…

Silenzioso ricordo di un’epoca lontana sui confini percorribili dell’isola Pohnpeiana, la città in rovina Nan Madol costituisce oggi uno dei maggiori misteri archeologici del mondo, in quanto tale spesso argomentata nei trattati sugli alieni, antiche civiltà perdute e il continente destinato a inabissarsi di Mu, versione ipertrofica del nostro mito atlantideo. Per le sue particolari caratteristiche architettoniche ed urbanistiche, essa è stata inoltre definita la Venezia del Pacifico, benché il tipo di materiali impiegati ed il sistema usato per trarne opere murarie ricordi, piuttosto, quello di particolari civiltà del continente americano, per l’assenza di cemento o un qualsiasi approccio similare, sostituiti dai precisi incastri tra i singoli elementi di ciascuna struttura. Pietre di basalto dal peso unitario impressionante, antica prova dell’origine vulcanica di queste terre, trasportate e messe in posizione grazie a metodi che ancora adesso non riusciamo a determinare: poiché questi popoli non possedevano alcun tipo di carrucola, lunghe o resistenti corde, o la padronanza del sistema della leva di Archimede il greco; bensì soltanto l’intenzione, il nesso ed il bisogno. Di costruire qualche cosa che potesse oltrepassare intatta le generazioni…

L’enigma oceanico dell’albero impiegato per intrappolare le persone

AD 1790: Waru camminava curvo sotto il peso delle catene, quelle che i coloni provenienti dalle terre oltre il mare avevano assicurato alle sue spalle, al collo e ai polsi dopo che i giovani del suo villaggio si erano ribellati ad un fato eccessivamente crudele. Il guardiano capofila della carovana, composta in numero maggiore di membri del popolo Miriuwung Gajerrong della regione di Kimberley, amici, lontani parenti, compagni di caccia, stavolta condotti da coloro che amavano farsi chiamare nella propria lingua blackbirders ovvero “[catturatori] di uccelli neri”. I pirati anglofoni senza nessun tipo di quartiere per coloro che potevano servire, in qualche modo, ai loro sinistri scopi. Il che tendeva a rivelarsi doppiamente vero per coloro che facevano parte della generazione di Waru, tanto problematici nei confronti del loro dominio, con mazze, boomerang ed altre armi di una dura ribellione, quanto potenzialmente utili, una volta trasportati lungo le coste australiane fino alla baia di Kuri e Wallal Downs, località famose per la quantità di ostriche da perle presenti naturalmente sui loro fondali. Un letterale tesoro, pronto da cogliere ed almeno in circostanze ideali, soprattutto considerata la rinomata presenza di squali, lavoro perfettamente idoneo ai rappresentanti della sottomessa etnia. Mentre il gruppo procedeva sotto il pungolo di lance e canne di fucile, quindi, Waru riconobbe la sagoma che stava comparendo all’orizzonte: quella del gadawon quasi del tutto privo di foglie in questa stagione, anche chiamato l’albero sacro o albero bottiglia, per il prezioso contenuto d’acqua e le sostanze nutritive nascoste sotto la dura scorza dei propri frutti, simili a noci giganti. Due dei carcerieri si scambiarono quindi alcune parole, che a loro insaputa il guerriero Miriuwung riuscì a comprendere alla perfezione: “Tutti e 12 non entreranno sulla nostra barca. Mettine… Quattro là dentro e scegli una guardia. Torneremo a prenderli più tardi.” Oh, sacrilegio! Pensò Waru, scambiandosi uno sguardo con il suo compagno di sventura più vicino, stringendo i pugni finché le sue nocche assunsero il pallore dei morti. Perché sapeva cosa stava per succedere: molti gadawon, infatti, possiedono una cavità interna. Abbastanza grande per farci entrare un certo numero di malcapitati, nella più totale noncuranza della loro effettiva funzione nei rituali funebri e per il benessere del grande Spirito dei villaggi…

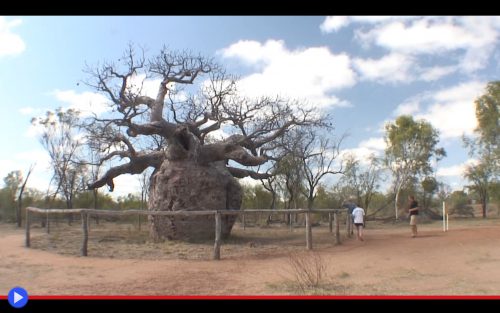

Fatto, verità storica, ipotesi o una semplice allegoria? Che l’albero-prigione di Derby, o quello quasi identico di Wyndham, cittadina situata quasi 1500 Km a nord-est, siano stati effettivamente utilizzati come prigioni temporanee per gli aborigeni costretti ad una vita di schiavitù dai coloni europei d’Australia, resta oggi una vicenda totalmente priva di conferme oltre a quella del sentito dire. Benché in effetti, sia perfettamente lecito pensare a un simile utilizzo per questi due rappresentanti della specie Adansonia gregorii, anche detta del boab o baobab d’Oceania. Un albero tendenzialmente più basso, ma per il resto quasi indistinguibile dal proprio omonimo subsahariano, noto per la sagoma riconoscibile in tante foto sudafricane. Ed in funzione di ciò dotato non di un singolo tronco bensì quello che viene generalmente definito il caudex, ovvero lo “stelo” risultante nello specifico caso da una serie di controparti verticali derivanti dallo stesso ammasso di radici, la maggior parte delle volte in grado di fondersi assieme ad anello, formando uno spazio vuoto e ombroso, accessibile soltanto attraverso un piccolo pertugio. Il quale, in realtà, poteva servire a molti possibili scopi…

L’uccello asiatico che incarna i princìpi contrapposti dell’esistenza

In origine fu il verbo e la parola. Una parola, in particolare: Fuoco. Ardente di passione, come quella dei due esseri primordiali nonché unici di questo mondo, la Dea-serpente Nüwa e il primo essere umano, colui che sarebbe diventato celebre, abbastanza presto negli alterni sentieri della storia, come l’Imperatore Fuxi. Dei quali si narra che vivessero sulla cima dell’alta montagna di Kunlun (l’odierno Huashan) poco prima che le fiamme accese da ciascuno per scaldarsi si unissero in un’unica vampata impressionante, alla luce della quale i due decisero, d’un tratto, di sposarsi. Scelta questa certamente inaspettata, considerato come fossero in effetti fratello e sorella, entrambi figli del gigante Pangu… Ma del tutto imprescindibile, per dar la vita a tutte le creature viventi, derivanti dalla loro unione. Ora, l’effettivo aspetto di Fuxi fu a lungo oggetto di discussione nella tradizione mitologica cinese: busto d’uomo e coda di rettile, secondo alcuni, mentre nell’opinione d’altri egli sarebbe anatomicamente indistinguibile da noi, in quanto personaggio storico vissuto effettivamente all’incirca 4 millenni fa, responsabile tra le altre cose di aver inventato la caccia, la pesca, l’addomesticazione degli animali e l’arte della cucina. Sotto il sigillo simbolo del proprio regno, rappresentato sulle tavolette, in opere scultoree e pitture tombali, dalle ampie ali, il collo sinuoso e la riconoscibile pelata vermiglia sulla cima di una testa coperta di piume. Caratteristica dell’animale noto in tali luoghi come Dāndǐnghè (丹顶鹤) ma che noi siamo soliti chiamare Grus japonensis o gru coronata rossa.

Al punto che nell’iconografia tradizionale, Fuxi viene spesso raffigurato a cavallo di uno di questi uccelli, mentre è intento a far ritorno temporaneamente nelle regioni dell’Empireo ove incontrò in origine la sua divina signora. Al pari dei molti Immortali riconosciuti dalla filosofia Taoista, che ne avrebbero seguito successivamente l’esempio. Ben poche creature appartenenti al regno naturale possono, del resto, vantare la stessa rilevanza folkloristica e nell’intero mondo dell’arte di una delle più grandi e rare appartenenti a questa famiglia d’uccelli, eternamente raffigurata o descritta nelle creazioni d’ingegno dei tre i paesi dell’Estremo Oriente: Cina, Corea e Giappone. Ove in merito a questo essere, nei fatti uccello molto longevo capace di raggiungere facilmente i 70 anni di età, si era soliti affermare che potesse sopravvivere oltre un millennio, acquisendo gradi di saggezza totalmente ignoti ai comuni abitanti della Terra. Nella cosiddetta terra di mezzo (中文 = Cina) il motivo della gru coronata in particolare iniziò a ricorrere nei bronzi cerimoniali delle due prime dinastie Shang e Zhou, prima di trasformarsi nel letterale filo conduttore di un’intera tradizione che nacque come religiosa, per poi diventar quasi scientifica nella ricerca di un metodo per prolungare la propria vita. Quella secondo cui i due primi esseri, Nüwa e Fuxi, avrebbero costituito la letterale equivalenza del “dare/ricevere” ovvero “passivo/attivo”, “negativo/positivo” e così via a seguire, come rappresentato al centro del diagramma degli Otto Simboli (o trigrammi) dell’Imperatore, un cerchio con due forme che s’inseguono a vicenda. Una bianca e l’altra nera, esattamente come le piume contrapposte dell’uccello che tanto a lungo, avrebbe volato sui paraventi. Al punto che oggi, in molti, sarebbero fin troppo inclini a definire un tale essere come soltanto leggendario, anche considerata l’infrequenza pressoché totale con cui capita di osservarlo dal vero. Eppure, difficile negarlo: la gru coronata vive ancora…