Abbandonate nella polvere, come geoglifi di una civiltà ormai perduta. Totalmente spoglie, ricoperte di crepe, mentre la sporadica vegetazione minaccia di sopraffarle, cancellandole infine dall’esistenza. Eppure ancora solide, diritte e chiare, come il giorno in cui l’operaio senza nome, per l’ordine di un’autorità ignota, aveva disposto l’attenta colata nel suolo stesso della tangibile esistenza. La tentazione, come avviene per quanto concerne gli ubiqui e “inspiegabili” cerchi nel grano, sarebbe di associarle all’opera di qualche civiltà aliena, passata temporaneamente di lì. Ma ce ne sono, semplicemente, troppe perché basti evocare l’opera di costoro. Diventa importante, a questo punto, orientarsi alla ricerca di un perché.

Si potrebbe affermare che la solidità funzionale e burocratica dei primi Stati Uniti abbia potuto beneficiare in egual misura di due cose: l’estensione delle infrastrutture di collegamento, sia pubbliche che private, come la ferrovia, e la rapidità di spostamento delle mochila, caratteristiche borse marroni da sella, ricolme di corrispondenza indirizzata da un lato all’altro del più verticale dei continenti. Oggetti associati, in maniera indissolubile, a una particolare razza di cavalli non più alti di un metro e mezzo e ai loro instancabili cavalieri, proprio per questo soprannominati “Pony Express”. Le cui imprese, ampiamente celebrate nel vasto e ininterrotto romanzo americano, furono alla base di molte vittorie, sia sociali che in campo bellico, particolarmente durante la guerra di secessione tra le forze dei Confederati e quelle dell’Unione. Già, perché non c’è altro mestiere, a parte quello delle armi, che tragga un beneficio maggiore nella comunicazione rapida ed efficiente. Il che ha sempre costituito, nel corso della storia umana prima dell’epoca contemporanea, un potente incentivo ad approntare un servizio postale dall’elevato grado di affidabilità e persino l’invenzione del telegrafo, inerentemente facile da intercettare, non poté mai sovrascrivere realmente l’utilità nello spostamento fisico delle buste con gli ordini e i dispacci. Gli inizi del XX secolo, quindi, furono un’epoca di grandi cambiamenti. Il 17 dicembre del 1903, Orville e Wilbur Wright prendono il volo a Kitty Hawk, con il loro Flyer destinato a lasciare un segno indelebile nel sentiero stesso del Progresso. Esattamente 11 anni dopo, come molti avevano previsto, scoppia la grande guerra. E il popolo della nazione, per la prima volta impegnato in uno sforzo bellico nei territori d’Oltreoceano, non può fare a meno di chiedersi se esista una maniera più rapida per movimentare i materiali necessari all’industria, o far giungere i propri messaggi ai familiari distanti. Fu così che il 15 maggio 1918, con decreto del presidente Thomas Woodrow Wilson in persona, venne inaugurato il primo servizio per il trasferimento aereo di messaggi lungo l’asse Washington–Philadelphia–New York. Ci vollero ulteriori due anni perché la rete si ampliasse fino alla costa Ovest, riuscendo ad includere anche la fiorente metropoli di San Francisco. Ma il servizio presentava non pochi problemi rispetto alle alternative. Per una questione semplicemente matematica: a quell’epoca, spiccare il volo con pratici biplani significava non soltanto rischiare costantemente la propria vita, ma anche sapere bene che ogni qual volta il tempo peggiorasse anche in maniera minima, o calasse puntualmente la notte, occorreva trovare prontamente un luogo dove sostare. Il che aveva portato, anche in condizioni ideali, all’allungarsi dei tempi di consegna potenziali, con un totale di ben 72 ore, necessarie in media affinché l’equivalente delle prototipiche borse mochila potesse compiere l’intero tragitto da un lato all’altro della nazione, laddove il sistema moderno mediante l’impiego di treni, con Pony Express attraverso i sentieri più accidentati, ne impiegava appena 108. Non certo una differenza sufficiente a giustificare il rischio, la spesa e lo sforzo necessario ad approntare in via logistica il complicato meccanismo della posta aerea. Tanto che si diceva che il nuovo capo dello stato, il presidente Warren G. Harding, stesse minacciando di tagliare i finanziamenti e far chiudere definitivamente il servizio.

Da ormai quasi una decade, tuttavia, era stato fondato un organo deputato allo studio di quello che il volo a motore avrebbe potuto fare per le istituzioni, definito National Advisory Committee for Aeronautics (NACA, ma forse voi lo conoscete meglio per ciò che sarebbe diventato in seguito: la NASA) gestalt di fervide menti le quali, all’inizio del 1923, si fecero rappresentare presso il Congresso con un’idea. “E se costruissimo una serie di torri illuminate, con ausili di navigazione annessi, in grado di guidare i piloti lungo le vie postali più trafficate? E se queste conducessero, senza falla, ad una serie di piste di atterraggio, sempre a disposizione anche di notte, ogni volta in cui fosse necessario atterrare per fare rifornimento?” E l’idea piacque. Al punto da ricevere, nel giro di poco tempo, il via libera dei lavori. Fu quasi un riproporsi dell’antico sforzo collettivo degli uomini di frontiera, per estendere la strada ferrata fino alle regioni più estreme del West…

tecnologia

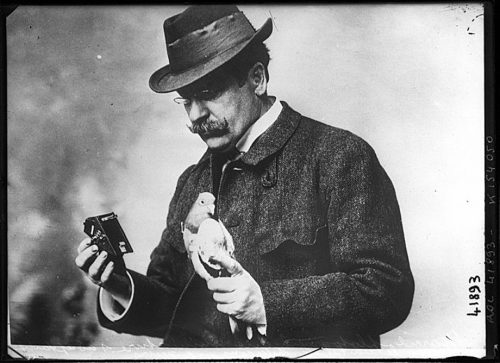

L’inventore che usò i piccioni per dare inizio alla fotografia aerea

C’era un uccello in più! Non riusciva a capacitarsene, così li contò di nuovo: indubbiamente, la quantità di code che sporgevano dai fori del contenitore dimostravano al presenza di un nuovo, imprevisto abitante del suo piccolo paradiso pennuto. Lo stimato farmacista Julius Neubronner chiuse ancora una volta la porta d’ingresso della sua colombaia, situata nel solaio della Streitkirche, chiesa cattolica un tempo abbandonata nella città protestante di Kronberg. Almeno finché lui, grazie alle finanze ereditate, non l’aveva acquistata ed eletta a sede dell’azienda di famiglia, abbastanza rinomata e prestigiosa da riuscire ad attrarre l’attenzione dei nobili del vecchio ducato di Nassau, ormai da vent’anni assorbito nella nascente potenza europea della nazione Prussiana. Così che lui era riuscito a farsi strada a corte, subito dopo la morte di Federico III, secondo e penultimo Imperatore di Germania deceduto nel 1888, il quale aveva lasciato lo scettro del potere in mano a sua moglie, la primogenita nonché omonima della regina Vittoria del Regno Unito, destinata a passare alla storia come Kaiserin Friedrich. Eppure nel corso della vita, nonostante gli impegni più remunerativi, non aveva mai perso contatto con le sue passioni giovanili, prima fra tutte il fascino spontaneo che aveva sempre provato per una pratica di suo padre Sohn Wilhelm, finalizzata alla consegna e l’ordine di sostanze medicinali urgenti fino al peso di 75 grammi: l’impiego assiduo di quel vecchio amico dell’umanità, il piccione viaggiatore. Meditando così su passato, presente e futuro, Neubronner si avvicinò alla grande cesta centrale, in cui aveva disposto il becchime per i suoi preziosi beniamini. Molto lentamente inserì quindi la sua mano, per non spaventare gli animali: da principio estrasse Gunther, l’ultimo dei suoi messaggeri volanti, acquisito e addestrato con grande impegno nel corso dell’ultima stagione. Quindi estrasse Amelia, affidabile volatrice con oltre 30 consegne all’attivo. Accennando un sorriso, dispose i mansueti uccelli sul trespolo che si trovava alla sua sinistra. Quindi, al terzo tentativo, scoprì “l’intruso”. Se non che quelle piume a uno sguardo più approfondito, non gli erano affatto sconosciute, bensì appartenenti a qualcuno che da queste parti ci era già passato, prima di scomparire misteriosamente. “Arnold!” Esclamò il farmacista, con la bocca spalancata dallo stupore: “Sei… Tornato! Dopo tanti mesi…” Facendo lievemente oscillare la testa in una sorta di rudimentale cenno d’assenso, il piccione rispose: “Gruu, gru”. Mentre nella mente del suo padrone ritrovato, per via dell’insolita contingenza, iniziava a formarsi un’idea.

Fu questo il preciso momento, secondo la leggenda, in cui Neubronner ricordò. Di come, da ragazzo, avesse acquistato di nascosto uno degli avveniristici macchinari costruiti sul progetto di Henry Fox Talbot, lo scienziato britannico inventore di un processo per imprimere su carta gli effetti della luce catturante mediante una camera oscura, creando immagini perfette ed imperiture. E del modo in cui, nonostante i primi fallimenti, si fosse procurato in seguito macchine fotografiche sempre più piccole e moderne, fino all’ultra-portatile Ticka, strumento costruito in legno in grado di entrare nel taschino della camicia. Per non parlare del peso, sostanzialmente inferiore a quello che lui era solito incorporare nel pacco aerotrasportato da parte dei suoi uccelli ammaestrati. Da lì alla curiosità, di sapere quali giri facessero esattamente quei piccoli operatori postali, il passo era breve, e così iniziò ad elaborare la parte logistica della sua idea. In primo luogo, costruì un sistema pneumatico, in grado di attivare autonomamente l’otturatore dopo il trascorrere di un lasso di tempo predeterminato. Quindi abbinò il tutto ad una speciale piccola imbracatura, capace di mantenere in posizione la piccola macchina sul petto di un piccione in volo. Trascorsero i mesi fino al momento lungamente atteso: seguìto dalla moglie cortesemente interessata col sorridente figlio Carl in braccio, poco più che neonato, Julius fece il suo trionfale ingresso nella colombaia. Usando gesti esagerati, come un prestigiatore, l’uomo presentò ai due Arnold il volatile, pienamente bardato e pronto per la sua breve escursione fotografica. Per accomodare il suo carico addizionale, il foro d’ingresso era stato allargato, e un grosso tappeto imbottito campeggiava al centro del solaio. Nel corso di questo primo esperimento, tutto ciò che l’uccello avrebbe dovuto fare era prendere il volo e compiere un rapido giro del quartiere. Mentre il pater familias si avvicinava all’unica finestra della vecchia chiesa, sentì ridacchiare delicatamente il bambino. “Questo è il segnale!” Pensò tra se e se. Lasciando scivolare fuori l’amico pennuto, l’uomo sussurrò a beneficio dei suoi familiari: “Vola, mio prode. La Storia stessa, ti attende…”

Il sogno di un robot che ti monta il catalogo dell’IKEA

“Francamente, non capisco proprio quale sia il vantaggio.” eRosy Lyft III si trovava sul tetto del suo appartamento galleggiante da 128 mq fornito dal governo, assieme al marito Ulfriczoltan Jr. Seychelles, di ritorno dalla sua spedizione presso l’antica area commerciale della città, situata ai confini estremi del golfo di California (grossomodo corrispondente alla zona nord di San Francisco, prima che la principale città della Costa Ovest facesse la fine di Atlantide a causa del maggior territorio della storia). “Come hai detto che si chiamava, quel posto? IKEA?” Voltandosi momentaneamente per aprire il portellone posteriore della sua auto-drone a sei rotori, Ulfric sorrise sotto i baffi annuendo, prima di recitare lo slogan che aveva ritrovato nei suoi libri di storia del marketing, risalenti a prima dell’adozione su larga scala delle fonti energetiche con celle d’idrogeno autorigenerative: “La Casa è il Posto più Importante del Mondo, mia cara. Non possiamo lesinare sull’arredamento.” Lei fece compiere un rapido giro di esasperazione esplorativo alle due pupille: certo, dopo tutto era anche questo che amava del suo consorte. In un anacronistico impeto di momentaneo sforzo fisico, la coppia prese quindi a scaricare gli scatoloni ordinatamente inseriti nell’aeromobile, in tutto soltanto tre. “Voglio dire, potevi ordinare tutto da Internet, come facciano sempre. Il tavolo e le sedie da pranzo sarebbero arrivate già montate, e…” Fu allora che mentre si voltava sbuffando, la moglie notò l’appuntita espressione di lui, furbesca al punto da sembrare quasi volpina, mentre con un saltello tornava a lato dell’automobile volante, soltanto per spalancare la portiera destra. Una sagoma si erse in piedi, con la statura approssimativa di un umano alto 1 metro e 75, creatura che avrebbe pienamente ricordato se non fosse per la pelle argentea, gli occhi simili a telecamere e la quasi totale assenza di lineamenti. L’androide indossava una maglietta gialla con strisce blu scuro e risvolti del colletto della stessa tonalità, sopra un paio di blue-jeans del tutto privi di strappi, come si usava circa un paio di secoli fa. Le sue braccia, con mani simili a tenaglie, ruotavano in senso longitudinale per tutti e 360 i possibili gradi. Le gambe si flettevano avanti e indietro in maniera ritmica, come quelle di un personaggio di Betty Boop. Con voce metallica quasi musicale, quindi, pronunciò le seguenti parole: “IKEA-bot 58.362 al vostro servizio, signori. Dove posso portare ed ASS-EM-BLARE gli acquisti effettuati?”

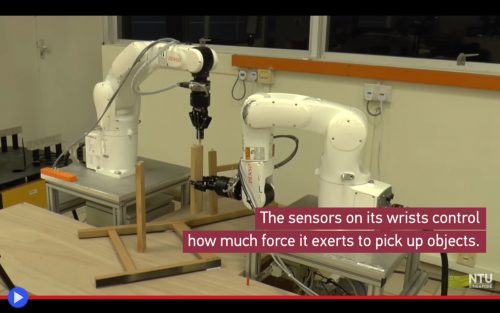

Si tratterà di un’evoluzione semplice, nonché naturale. Una volta inventata l’intelligenza artificiale, e sia chiaro che ad ogni momento che passa ci andiamo più vicini, l’umanità si rivolgerà ai suoi primi fratelli artificiali per farsi aiutare nella mansione più difficile che abbia mai dovuto affrontare nel corso della sua intera storia: assemblare i mobili pre-confezionati del più famoso produttore svedese, ormai da tempo sinonimo di un arredamento funzionale, esteticamente gradevole e poco costoso. O almeno, è così che sembra da un certo punto di vista, in una società moderna che tende costantemente a drammatizzare. Perché fa ridere, perché nessuno ci crede veramente, ma anche perché suscita un vago pensiero sulla falsariga del “Chi me l’ha fatto fare!” Schiavizzando se stessi e sfidando la propria essenza di consumisti, alla ricerca di un solido senso di soddisfazione, ci s’interroga dunque sull’esistenza ed il mondo stesso delle idee. Tutto quello che possiamo fare, verso l’arrivo di un nuovo livello di civilizzazione casalinga, è porre le basi. Un po’ come si sono approcciati al problema gli addetti di un gruppo di ricerca della prestigiosa Scuola d’Ingegneria della Nanyang Technological University (NTU) il politecnico di Singapore. Nella fattispecie, Francisco Suárez-Ruiz, Xian Zhou e Quang-Cuong Pham, autori dello studio intitolato “Possono i robot montare una sedia dell’IKEA?” Pubblicato con grande fanfara mediatica sul numero di metà aprile di Science Robotics, importante rivista del settore. Capace di colpire la fantasia del pubblico, come spesso capita, non tanto per il contenuto testuale, quanto per il materiale multimediale di accompagnamento, ossia soprattutto un video di circa 20 minuti, accorciato e montato per la stampa, nel corso del quale un paio di braccia prive di corpo, ma dotate di telecamera, osservano attentamente i singoli pezzi necessari per l’assemblaggio di una sedia modello Stefan, disposti alla rinfusa attorno a loro. Per poi mettersi, industriosamente, a costruirla. Ora, come molti di voi potrebbero già sapere, il montaggio di questo particolare oggetto può rientrare nella categoria delle cose semplici soltanto all’apparenza, in funzione dei suoi pochi pezzi e il numero non troppo elevato di viti. Ma alla stessa maniera degli altri prodotti di arredo del colosso scandinavo, è pur sempre necessario un certo grado di precisione, tale da indurre, nei poco orientati alla metà manuale del mondo, un senso latente e duraturo di scoramento. Aggiungete pure a questo il fatto che in genere, quando ci si approccia alle “semplici” Stefan, si è già trascorsa un’intera giornata a sgobbare dietro a ben più ostici divani, librerie ed altro, ponendoci nella condizione fisica meno ideale per affrontare una simile sfida.

al che deriva che, immaginare un futuro in cui i robot potranno risolvere tale questione per noi, riporta con la mente alle fantasticherie di un ventennio fa, quando si pensava che nel 2000 gli esseri artificiali avrebbero pulito casa per noi e risolto le altre faccende quotidiane (un traguardo a cui forse soltanto adesso, ci stiamo avvicinando). Eppure, mi sembra già di sentirlo, che cosa c’è di speciale alla fine? Tutti hanno bene impressa nella mente la scena della tipica catena di montaggio, ad esempio del settore automobilistico, in cui una serie infinita di braccia articolate s’industriano nello svolgere mansioni assolutamente predeterminate. Potrebbe non risultare subito chiara, dunque, quale sia la differenza con una versione più piccola, e adibita ad uso privato, di quella che bene o male sembrerebbe esattamente la stessa cosa. Soltanto che in effetti, non è così: la principale differenza va rintracciata nel contesto, assai più simile a quello del cosiddetto “mondo reale”….

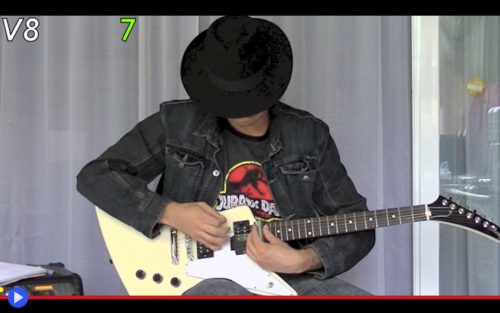

Virtuoso della chitarra riproduce i suoni della Formula 1

È stato certamente uno spettacolo: le sgargianti livree delle monoposto di Formula E, ciascuna coronata dal casco di un abile pilota, che disegnavano accurate geometrie tra le angolose curve del quartiere Eur di Roma. Una gara sportiva lungamente attesa, proiettata verso il futuro per organizzazione, idee e comparto tecnologico di fondo. E mentre le vetture acceleravano, e con esse l’entusiasmo del pubblico, mentre le telecamere creavano quel filo ideale di energia elettrica, riflessa ed amplificata dai motori lineari attraverso l’etere, fino all’ingresso delle nostre case, in molti si resero conto gradualmente di un qualcosa che non si erano aspettati. Si riuscivano a sentire le voci delle persone. Il tifo dagli spalti, gli ordini dei meccanici nei box, le domande dei giornalisti; come in una rappresentazione idealizzata della primavera all’inizio di un documentario disneyano, non c’era un sussurro, il grido di un gabbiano, e neppure i passi di qualche altro ipotetico animale, che potessero sfuggire alla captazione dei microfoni, in una sostanziale cappa di armonia auditiva in grado di pervadere ogni momento della surreale kermesse. Il che, da una parte, sovvertiva fondamentalmente un aspetto considerato importante in precedenza: la possibilità di percepire i singoli gesti di ciascun pilota. Come un esperto di calligrafia orientale, che osservando i tratti prodotti dal pennello di un maestro riesce a identificare le singole curve e ogni fondamentale rettilineo del kanji rappresentato sul rotolo, rivivendo nel suo essere il motivo delle scelte compiute, degli approcci cadenzati e le angolazioni prodotte, così l’esperto spettatore di simili gare impara a distinguere, nei sorpassi, il momento esatto in cui un pilota ha lasciato l’acceleratore, riconoscendo il diritto dell’avversario a prendere momentaneamente il comando. A meno finché la prossima opportunità, nell’economia degli eventi, non gli permetta di ribaltare la situazione. Potremmo chiamarlo, volendo, il “senso innato del ruggito graffiante” ovvero quella dote, che diventa necessità, di applicare quanto si è guadagnato per se stessi attraverso anni di evidente passione individuale per il cavallino rampante, la freccia d’argento, il toro vermiglio o una qualsiasi tra le sfavillanti alternative che mordono l’asfalto di gara.

Eppure l’evento di Roma, diretto al cuore stesso di noi italiani, parla davvero chiaro: l’elettrico sta continuando a prendere piede, sempre di più e in ogni campo dell’ingegneria, per una semplice necessità dei nostri tempi. Che dire, dunque, di tutto ciò… Riusciremo a ritrovare il nostro equilibrio sonoro costruito in generazioni di Formula 1, o continueremo a oscillare tra passato e futuro, alla ricerca dell’ago di una bussola che fondamentalmente, non è esistita e non esisterà mai? In quale modo potremmo semplificare la transizione? Di certo sarebbe assurdo! Inutile. Chiamare un musicista, intendo, giù dagli spalti e vicino alla tribuna di chi ci tiene di più, al fine di fargli accompagnare le immagini con il movimento delle sue abili dita. A meno che… La persona in questione, pescando tra gli archivi di Internet, non sia il misterioso Mario Torrado, dal volto costantemente coperto mediante il cappello in pieno stile Michael Jackson, l’eterno giubbotto di jeans, la postura composta ma vagamente informale, mentre strimpella l’iconica chitarra elettrica Gibson X-plorer (o Explorer) al fine di produrre una sola, lunghissima e articolata nota. Si, proprio così. La definizione è corretta, se è vero che la più piccola unità musicale, sostanzialmente, altro non è che una vibrazione dell’aria, misurabile in singole ripetizioni esattamente come la rotazione di un motore. Il tutto attraverso una procedura scientificamente analitica che in un molti modi, traspare con grande evidenza. Nel suo video più celebre risalente al 2013, recentemente ripubblicato sul portale social Reddit, l’artista compare mentre dimostra la precisione del suo metodo, effettuando una tripla dimostrazione pari a una rassegna retrospettiva proiettata delle epoche trascorse, espletata attraverso i tre motori più celebri nella storia di queste gare: V10, V8 e V6. Ma prima di passare ad un’analisi tecnica di quanto questo video risulta in grado di offrirci, c’è almeno un altro esempio da prendere in considerazione…