Forse avrete sentito parlare del dato, conclamato da alcuni glottologi e studiosi di sociologia, secondo cui la lingua modifica le doti inerenti degli esseri umani. Così che in determinate aree geografiche, in base alla lingua parlata, si è soliti identificare un numero variabile di colori, in base alla quantità di termini ereditati dai propri predecessori. Nel Berimo, idioma della Papua Nuova Guinea, esistono ad esempio soltanto cinque parole usate per riferirsi ai colori primari, ed è stato provato che i parlanti non riescono a identificare l’intero spettro a noi noto. Nello Tsimane invece, usato solamente da alcune tribù dell’Amazzonia, i termini si riducono soltanto a tre, portando le persone a identificare ogni cosa con una variante dei colori nero, bianco e rosso. Ben più celebre è invece il caso all’inverso degli Inuit, dei quali si è soliti dire che posseggano oltre 50 parole per riferirsi alla parola “neve” in base a consistenza, tonalità, sapore… Ma che dire, invece, delle percezioni di una creatura che è inerentemente dotata di un senso della vista meno sensibile? Possibile che ciò diventi, in determinate condizioni, un punto di forza?

Di sicuro non diremmo che lo squalo, predatore degli abissi per eccellenza, possa necessitare di ulteriore assistenza nella progressione dei propri giorni, vista la straordinaria efficienza dimostrata dagli appartenenti all’ordine dei Selachimorpha nel trovare, addentare e fagocitare la preda di turno. È sbagliato tuttavia, quanto parlare di una generica “cultura eschimese” riferita a un’amalgama non meglio definito di popoli siberiani, nordamericani e delle isole Aleutine, riferirsi agli “squali” in quanto tali, quando si sta in effetti parlando di un superordine risalente ad oltre 420 milioni di anni fa, i cui appartenenti hanno mostrato negli eoni le più variabili caratteristiche e propensioni. Vedi, quest’oggi, il Cephaloscyllium ventriosum, talvolta detto swell shark (squalo “gonfiabile”) in realtà il più timido, guardingo e timoroso degli animali abissali, lungo una media di 100 cm e per questo facile preda d’incubi dentati ben più feroci di lui. Pesce cartilagineo le cui propensioni includono, come esemplificato dal nome comune della specie, quella d’ingurgitare una grande quantità d’acqua quando si sente minacciato da foche o altri squali, onde aumentare le proprie proporzioni e restare quindi incastrato nel pertugio roccioso in cui tende subito a rifugiarsi. Ma lo squalo gonfiabile, come è stato dimostrato dal fotografo marino David Gruber a partire dal 2016, può rappresentare molto più di questo, nello studio e comprensione di come si svolga in effetti la vita tra i 300 e i 460 metri di profondità. Dove soltanto la minima parte della luce di superficie riesce a penetrare, ed in particolare quella che permette di percepire i colori tendenti al blu. Sarebbe lecito chiedersi, dunque, perché mai gli studi anatomici abbiano permesso di scoprire all’interno degli occhi di questi squali particolari tipi di fotorecettori a bastoncello, capaci di percepire ed effettuare distinzioni tra le più piccole variazioni verso il verde che a quanto ne sappiamo, neppure dovrebbe esistere fin quaggiù. Dopo aver elaborato alcune teorie di natura per lo più empirica (studiare la vista altrui non è mai semplice) proprio al succitato naturalista è venuto in mente di attrezzarsi con una telecamera impermeabilizzata, dotata di speciali filtri per la luce in grado di ridurre la quantità di colori che avrebbero raggiunto il sensore di registrazione. Portato quindi l’equipaggiamento nel Canyon di Scripps, a largo di San Diego, e iniziata l’immersione, ciò che si è palesato dinnanzi ai suoi occhi è stato uno spettacolo assolutamente inaspettato: piccole scintille, remoti bagliori, numerosi baluginii distanti, provenienti dalle forme di vita più disparate. Tra cui l’anguilla Kaupichys, di cui sappiamo molto poco, e in seguito svariate tipologie pesci lucertola (Synodontidae) alghe, coralli e persino tartarughe marine. Ma soprattutto, a colpire la fantasia popolare sarebbe stata la serie di foto scattate al succitato predatore degli anfratti rocciosi, la cui particolare livrea, mediante il filtro in grado di riprodurre il funzionamento dei suoi stessi occhi, si sarebbe d’improvviso ricoperta di punti, cerchi e linee, evidentemente finalizzati ad accrescere le sue capacità mimetiche in un ambiente, in definitiva, molto meno buio di quanto noi fossimo propensi a credere originariamente. Gli etologi, ad ogni modo, non hanno tardato ad ipotizzare un’ulteriore possibile ragione per questa imprevista quanto particolare dote…

scienza

La barba di ghiaccio che cresce sugli alberi moribondi

Siete mai andati nella foresta in una mattina di pieno inverno? È strano quante esperienze siano a nostra portata di mano, eppure per motivi di mera logica e tranquillità mentale, evitiamo di sperimentare, a discapito di lunghi viaggi avventurosi e complesse prove fisiche o mentali. Perché andare a correre una maratona in Thailandia, quando può bastare mettere piede fuori di casa e prendere una strada diversa lungo qualche chilometro trasversale, per un’ora o due, al fine di ritrovarsi oltre i confini di un mondo letteralmente inesplorato, le cui regole esulano dalla cognizione presunta dell’universo naturale. D’altra parte, forse, l’avrete già visto coi vostri occhi: come una matassa di zucchero filato, più longilinea ma altrettanto candida e voluminosa, gettata a terra da un’invisibile bambino del popolo degli gnomi. È un fatto: tutto ciò può verificarsi anche qui da noi in Italia, quando le condizioni sono giuste sia dal punto di vista biologico che ambientale. Ma occorre sussista una temperatura sugli 0 gradi, per ovvie ragioni, e serve anche la compartecipazione di due fattori: un particolare sostrato di legno marcio e una sufficiente quantità di spore.

Più volte discusso in sede scientifica e non, definito occasionalmente dai seguaci delle teorie di complotto come “ghiaccio chimico” una sostanza artificiale concepita da ignoti per controllare le menti/diffondere malattie/modificare l’ecologia terrestre, questo strano fenomeno ha affascinato il mondo accademico per generazioni. Descritta per la prima volte in maniera puntuale dal meteorologo e geologo tedesco Alfred Wegener nel 1918, lo scopritore della deriva dei continenti, che l’aveva incontrato in gran quantità durante le sue spedizioni in Groenlandia, questa insolita manifestazione del processo di cristallizzazione dell’acqua potrebbe ricordare molto da vicino il particolare dolce coreano della barba di drago, costituita da una quantità di fili di zucchero estrusi manualmente e mescolati col miele, durante un rituale che è al tempo stesso spettacolo e complessa procedura culinaria. Quando in effetti il suo processo di creazione è molto più semplice, automatico e soprattutto non coinvolge in alcun modo la mano dell’uomo. Sostituita, nel presente caso, da un ben più antico e basilare organismo, appartenente al quel cosiddetto quarto regno, al di fuori di quello vegetale, animale o minerale. Sto parlando dei funghi, la cui capacità d’influenzare le ragionevoli proporzioni di cose o persone è stata ampiamente teorizzata già da molti autori, tra cui Lewis Carrol e Shigeru Miyamoto. Possibile, dunque, che nelle loro elucubrazioni albergasse una debole scintilla di verità? “Sissignore!” potrebbe rispondere lo scoiattolo. Mentre si avvicina per dissetarsi, afferrando con le zampette anteriori una generosa manciata di peli biancastri. E infilandosi tutto in bocca, con espressione avida e soddisfatta. Senza interrompere, neppure per un secondo, il contatto visivo con i suoi osservatori umani perplessi.

I capelli di ghiaccio (in tedesco Haareis) hanno un diametro individuale di 0,02 mm e una lunghezza massima di 20 cm. Essi compaiono esclusivamente sul legno intaccato dalla decomposizione e ormai per questo privo di corteccia, preferibilmente appartenente al gruppo degli alberi a foglia larga. E pur essendo delle formazioni naturalmente delicatissime, che vanno in pezzi al benché minimo tocco, la loro capacità di persistere finché la temperatura non si alza di svariati gradi è sorprendente, con una permanenza documentata di oltre 48 ore. Ragione che fece sospettare per loro, già da parte di Wegener, un’origine di tipo fungino. Ma gli anni da attendere per un’effettiva dimostrazione di questa teoria sarebbero stati davvero molti, fino alla pubblicazione dello studio risalente al 2015 di Hofmann, Preuss e Mätzler intitolato Evidence for biological shaping of hair ice, durante il quale una quantità statisticamente rilevante di pezzi di legno affetti dalla misteriosa propagazione pilifera sono stati sottoposti a una serie di analisi approfondite. Bastanti a rilevare, tra tutti loro, una caratteristica comune: la presenza del micelio di Exidiopsis effusa, un fungo simile a muffa grigia capace di formare una sorta di crosta grigiastra, che terminato il periodo di propagazione scompare, disgregandosi e venendo trascinata via dal vento. Mentre un diverso destino tocca alle sue radici, un agglomerato in grado di alterare la composizione cellulare stessa del proprio legnoso condominio d’appartenenza….

L’ultima scaglia del piccolo formichiere corazzato

Giallo e ricoperto d’impossibili piastre rettangolari? Le grosse orecchie da cane o da gatto? La capacità di emettere, con la sua coda articolata, piccoli vortici di sabbia e scampare così alla scossa elettrica del topo giallo più famoso dell’intero Giappone? Nell’ormai leggendaria prima generazione dei mostriciattoli Pokémon, emersi dalla celebre coppia di videogiochi per console Gameboy, c’erano creature fantastiche di vario tipo: alcune bestie mitologiche occidentali, altre ispirate al folklore tipico giapponese, determinate creazioni ibride tra diverse specie animali o in almeno un paio di casi, vegetali. Eppure tra tutti quei colorati personaggi, per qualche ragione quelli che tendevano a rimanere più impressi non erano altro che reinterpretazioni più o meno fedeli, ad opera dell’illustratore Ken Sugimori, di animali realmente facenti parti del patrimonio biologico del nostro pianeta. Soprattutto insetti, qualche creatura marina e un singolo mammifero, il cosiddetto Sandshrew. Nei molti anni intercorsi da quell’ormai remoto 1996, non sarebbe mai più successo: mentre l’estetica del fantastico contemporaneo devia sempre maggiormente dallo stile quasi fiabesco di allora (nelle ultime edizioni, vanno per la maggiore i Pokémon robot, alieni o guerrieri vagamente umanoidi) e ogni possibile spunto educativo naturalistico viene abbandonato, non abbiamo più avuto bestie che fossero collezionabili, allo stesso tempo, nel mondo virtuale e in quello fatto di carne, atomi e sangue. Il che può essere anche inteso come un bene. Visto l’attuale stato dei fatti, almeno per quanto concerne l’ispirazione diretta del suddetto che di sicuro vorrebbe, più di ogni altra cosa, passare inosservato. Si stima in effetti che negli ultimi 10 anni, una quantità di almeno un milione di pangolini sia stata prelevata dal proprio ambiente di appartenenza, per traffici illegali mirati soprattutto al mercato alimentare e quello, più forte che mai in quest’epoca di razionalismo, della cosiddetta medicina tradizionale cinese. In realtà un corpus di confuse credenze dalla provenienza disparata, spesso in conflitto tra loro, che attribuirebbero un valore spirituale e magico alla consumazione di ingredienti rari. Cosa che un tempo, ahimé, il pangolino non era. Ma come cambiano le cose! È dal 2014 che lo IUCN, ente alle origini della lista rossa delle specie a rischio di estinzione, ha inserito nel suo indice anche lo Smutsia temminckii, ultima delle 8 specie esistenti a guadagnarsi il dubbio onore di uno stato di vulnerabilità il quale, nei fatti, farebbe invidia a ciascuno dei suoi più immediati cugini. Tutti quanti a rischio serio, o persino critico, di scomparire del tutto da questo pianeta.

Il caso dei pangolini, sia le quattro specie asiatiche che le quattro africane, è in realtà piuttosto atipico, poiché in assenza di fattori ambientali comuni, come il mutamento climatico o la riduzione di un particolare habitat, il suo nemico più pericoloso è diventato piuttosto un altro: la pura e semplice globalizzazione. Un meccanismo che tra le sue implicazioni più problematiche, pone allo stesso livello i bisogni percepiti da ogni cultura e potenziale fascia di consumatori. Mettendo in moto un meccanismo per cui popolazioni disagiate, ma anche vere e proprie istituzioni dell’avidità commerciale, creano delle filiere mirate alla cattura e spedizione all’estero di queste indifese creature, senza particolari riguardi nei confronti della loro importanza nello schema generale delle cose. Fino a casi eclatanti, come il sequestro di un magazzino nel 2017 a Shenzen in Cina, durante il quale vennero recuperate scaglie appartenenti secondo una stima a 20.000 esemplari di pangolino. Praticamente più della quantità rimasta al mondo di appartenenti alle quattro specie più a rischio, Il pangolino di Sunda, l’indiano, delle Filippine e quello cinese. O quello del 2016, quando nel frigorifero di un uomo indonesiano vennero ritrovati 657 esemplari impacchettati e pronti per essere commercializzati in Estremo Oriente Al che verrebbe immediatamente da chiedersi, che cosa effettivamente possiamo fare singolarmente, nella speranza di assistere a un cambiamento nel modo in cui il mondo tratta e considera questo animale. Sull’immediato purtroppo non c’è moltissimo. Ma possiamo, quanto meno, fare il possibile per conoscere e divulgare la sua storia…

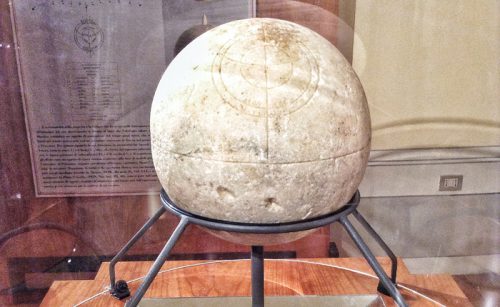

L’antica legge del globo di pietra che segna il tempo

Nell’estate del 1985, il giovane “rompiscatole” (è lui stesso a definirsi in questo modo) Danilo Baldini si affaccia, ancora una volta, oltre il cancello d’ingresso del cantiere che stava realizzando i lavori di restauro del Palazzo Pretorio di Matelica, in provincia di Macerata. La ragione è presto detta: scoprire in vece del suo club di attivisti locali se, come personalmente sospettava da tempo, sotto l’edificio erano effettivamente presenti le rovine di un’antica villa romana, tenuta segreta dagli operai allo scopo di velocizzare i lavori e trafugare gli eventuali reperti. Con un’attenzione sincera a nascondere le proprie tracce motivata dalla semplice necessità, ogni volta pregressa, tranne che in questo specifico caso: oltre la recinzione gli capita infatti di scorgere, in penombra, quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una palla di cannone. Come ipnotizzato dal suo colore marmoreo candido, in grado di riflettere in maniera quasi scintillante la luce del sole, Baldini viola il divieto d’ingresso per avvicinarsi, e inizia a scorgere l’inaspettata verità: sull’oggetto ci sono linee circolari e fori numerati assieme a quelle che sembrerebbero essere a tutti gli effetti delle scritte in greco. Colpito dalla potenziale importanza ed evidente antichità del reperto, e noncurante verso l’ostilità dei lavoranti, denuncia quindi alle autorità la sua scoperta, causando l’immediato sequestro da parte del sindaco per procedere all’esposizione presso il Museo Civico Archeologico, istituzione locale di una certa fama. Ma il responsabile del museo, disinteressato o incapace di comprendere quello che si è ritrovato a dover custodire, dopo una sommaria datazione che farebbe risalire l’oggetto a circa due millenni fa, si limita a metterlo in un polveroso e isolato magazzino, senza investire nello studio di quella che in realtà avrebbe potuto costituire, a tutti gli effetti, una scoperta straordinaria.

Il globo di Matelica avrebbe potuto quindi, a quel punto, scomparire tra le pieghe del tempo. Se non che il giovane Baldini, continuando a seguire quell’intuizione che l’aveva portato, nel fatidico giorno, a compiere i passi necessari per salvaguardare la storia antica della civiltà nostrana, inizia a coltivare una sorta di serena ossessione in merito, applicando tutta la sua conoscenza alla decodifica del misterioso strumento. Geometra non laureato, con competenze archeologiche puramente amatoriali fino a quel momento e nessuna comprensione del greco antico, il ragazzo inizia a frequentare assiduamente il museo, vocabolario e strumenti di misurazione alla mano. In breve tempo, individua la chiave di volta dell’intera questione: il maggiore dei tre cerchi concentrici che campeggiano in bella vista sull’emisfero superiore, attraversati dall’arco di una linea curva secante e recanti le parole identificative di “Vergine” e “Gemelli” presentava una misura di circa 48 gradi, equivalente quindi alla distanza tra i tropici del pianeta Terra. Inoltre l’arco suddetto aveva un’angolazione di 120°, guarda caso perfettamente adatto ad essere diviso per per 8, l’esatta quantità di ore presenti nella notte del Solstizio invernale e nel giorno di quello estivo. In quel momento dunque, egli intuì di trovarsi di fronte a una sorta di calendario a cadenza annuale, capace d’indicare in qualche maniera le due ricorrenze più importanti del mondo antico, importanti per regolare le attività agricole e determinare la cadenza delle festività religiose. Ma se il globo doveva nei fatti rappresentare il nostro stesso pianeta (che ancora una volta, nella concezione greco-romana, si dimostrava essere tutt’altro che piatto) allora si chiese, che cosa sarebbe successo esattamente nel momento in cui, analogamente ad esso, veniva colpito dal sole proveniente da un singolo lato? Con un’eccitazione palpabile, Baldini si recò quindi dal responsabile del museo, ottenendo da lui il permesso di spostare temporaneamente il globo in cortile. Con gestualità trepidante, e la schiena piegata dalla fatica, l’eroico “rompiscatole” fece quindi un paio di passi indietro, appoggiando i piedi proprio nel mezzo dell’aiuola comunale. Dinnanzi ai suoi occhi spalancati, qualcosa in grado di superare la sua stessa immaginazione: la linea terminale di luce/ombra sulla sfera che cadeva esattamente tra due dei fori soprastanti i cerchi dei solstizi, ciascuno identificato da una lettera (numerale greco) corrispondente a un’ora della giornata. Ciò a cui aveva rivolto tanta attenzione, e lavoro, era in effetti nient’altro che un’antico gnomone a globo, ovvero il tipo più raro, ed altrettanto efficiente, di meridiana. Pensate che al mondo esisteva soltanto un singolo oggetto in qualche vaga maniera simile a questo, proveniente dalla Grecia…