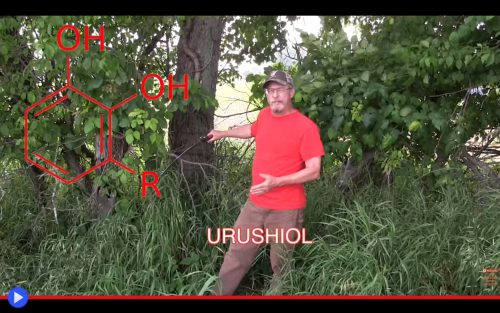

Arrossamento; vesciche; copioso sanguinamento. Nell’odierno scenario delle comunicazioni internazionali, alla base della diffusione involontaria delle piante ed animali più diversi, non è mai superfluo documentarsi sulle specie per noi aliene. Poiché non è detto che in un giorno particolarmente (s)fortunato, durante una scampagnata fuori i confini cittadini, non ci capiti di essere proprio noi, i primi a scoprirne la presenza sul territorio italiano. Esperienza che nel caso delle Toxicodendron radicans, diversilobum o vernix, potrebbe rivelarsi decisamente dolorosa. È un tipo questo, alquanto insolito di sofferenza. Sopratutto nell’ambito vegetale, dove saremmo indotti a pensare all’effetto dell’ortica coi suoi peli urticanti, il cui prurito è generalmente percepito nel giro di pochi minuti e dura qualche ora. Mentre nel caso dell’urushiol, l’olio malefico contenuto nella resina di queste piante dai caratteristici raggruppamenti tripli o multipli di foglioline, stiamo parlando di una sofferenza che può palesarsi anche a giorni di distanza, per poi durare settimane o mesi. Ma si potrebbe anche dire, visto l’effetto incrementato di un eventuale secondo contatto anche a distanza di molti anni, che l’organismo umano non guarisca mai più. Urushiol naturalmente deriva dalla parola giapponese urushi (漆) che indica la particolare vernice lucida ricavata dalla linfa dell’alto arbusto Toxicodendron vernicifluum, anche detto albero della lacca. Il quale, per generazioni senza tempo, è stato alla base del più fantastico ventaglio di manufatti decorativi, oggetti religiosi e persino l’armamentario dei guerrieri samurai. Altre piante che appartengono allo stesso genus includono l’anacardio, il mango ed il sumac, che veniva impiegato durante lo shogunato Tokugawa per produrre un tipo di candele alternativo a quello della cera d’api, per molti versi preferito dagli abbienti consumatori. Potrebbe dunque sembrare strano, che piante dotate di una sostanza potenzialmente nociva (come esemplificato dal prefisso latino nel nome scientifico, toxico-) possano essere ingerite o bruciate all’interno di ambienti chiusi, con l’assoluta certezza di ritrovarsi la loro essenza a ricoprire le pareti interne dei nostri organi più vitali. Ma il punto è che questo particolare veleno, se davvero così può essere chiamato, agisce soltanto in maniera indiretta attraverso una reazione allergica della vittima malcapitata. E tale reazione, in effetti, è MOLTO più frequente a partire dalle tre succitate specie, prevalentemente diffuse nella parte settentrionale del continente americano. Per ora?

Nel momento in cui dovessimo trovarci a gestire un’infestazione di tali diaboliche forme di vita vegetali, ad ogni modo, avremmo per lo meno un vantaggio: la possibilità di scorrere su Internet attraverso i lunghi secoli di sapienza popolare accumulati da coloro che ci hanno dovuto convivere da sempre, sperimentando a più riprese la terribile esperienza del suo tocco difficile da dimenticare. Persone come lo specialista di habitat per cervi Jim Brauker, titolare del canale di YouTube Extreme Deer Habitat, che facendo un lavoro che si svolge necessariamente in alcune delle zone più selvatiche del sottobosco statunitense, si è trovato più volte a dover gestire l’incontro indesiderato con queste piante. Il che è particolarmente problematico, proprio perché sviluppa e potenzia ulteriormente la reazione del nostro sistema immunitario all’urushiol. Eventualità sconveniente: poiché la natura di questa sostanza non è quella di attaccare direttamente le cellule, bensì di indurle ad assumerne serenamente i princìpi attivi, pochi istanti dopo che i linfociti T, tra i più strenui protettori dell’organismo, riescano ad individuarli come elementi pericolosi per l’ordine costituito. Con la risultanza che, a quel punto, attaccheranno le loro stesse unità biologiche consorelle, causando le spiacevoli lesioni elencate in apertura. Ora se voi leggete tra le righe, comprenderete che cosa significhi tutto questo: ad ogni successivo evento d’invasione, i linfociti reagiranno con una maggiore prontezza e violenza. Causando sofferenze indicibili ai loro incolpevoli proprietari. Cosa fare dunque, come salvarsi da una simile punizione Divina? Brauker consiglia un approccio apparentemente semplice, pur essendo fin troppo spesso trascurato….

scienza

L’insetto che tiene in scacco la penisola italiana

Ci sono animali la cui semplice vista, attraverso il corso della Storia, ha lasciato presagire il grave destino di coloro che li stavano incontrando per la prima volta. Sono creature generalmente impressionanti, come i leggendari elefanti di Annibale, condotti oltre le Alpi assieme a un esercito nella speranza di condannare l’Impero Romano. Ma forse gli invasori più pericolosi risultano essere, piuttosto, quelli che non riconosci da subito. Esseri piccoli, persino invisibili, alla maniera dei germi del raffreddore comune, che distrussero in maniera molto più certa e rapida alcune delle maggiori civiltà pre-colombiane. Mentre a volte, caso vuole che si verifichi l’eventualità intermedia. L’assalto di un qualcosa di piccolo ma non piccolissimo. Rischio palese ma non evidente. Momento in cui diventa niente meno che fondamentale, fidarsi della capacità di osservazione e la conoscenza pregressa di chi riesce, per primo, a presentare al mondo l’idea.

Ogni catastrofe inizia con delle avvisaglie preliminari e nell’era di Internet, queste possono concretizzarsi in una singola foto postata su un forum di discussione. Di un coleottero grazioso e per nulla inquietante, all’apparenza: 10 mm di scarabeo color bronzo/rame, con dodici ciuffetti di peli bianchi che punteggiano il suo profilo. Una forma tozza e piuttosto compatta, tranne che per la testa preminente che sormonta il torace, all’interno della quale sono parzialmente ritratte le antenne durante il riposo sopra una foglia. La mostrava ai suoi colleghi appassionati di entomologia Joannes Mikaeli, utente veterano del forum Natura Mediterraneo a luglio del 2014, con la semplice notazione di aver avvistato la piccola creatura lungo il Naviglio Vecchio nei pressi di Turbigo, in provincia di Milano, al fine di non influenzare il giudizio di coloro a cui stava chiedendo consiglio. Ma la realtà è che lui sapeva ciò dinnanzi a cui si era trovato, così come lo seppero immediatamente coloro che si trovavano dall’altro lato dello schermo. Una visione esiziale, l’artropode che porta alla condanna, il più piccolo foriero di un incipiente Apocalisse vegetale. Attorno al 1912, alcune uova di questa “insignificante” creatura furono malauguratamente importate negli Stati Uniti, si ritiene con la terra di un rizoma di giaggiolo. Il cui proprietario, esposta in vaso la pianta profumata sul suo balcone, non sapeva davvero quale danno stesse arrecando all’intera parte settentrionale del suo continente: circa 456 miliardi di dollari l’anno, all’epoca attuale, perduti nel destino d’intere piantagioni ridotte in polvere da implacabili mandibole masticatorie. Di piante come la vite, il susino, il pesco, il pero, il melo, la rosa, il rovo, il mais, il mirtillo, il pisello, la fragola, il pomodoro…. E dozzine di altre ancora. Tutto è commestibile, se sei un coleottero affamato. Ma forse bloccare una simile malefatta sul nascere non avrebbe fatto altro che rimandare l’inevitabile. Il Popilia japonica, prima o poi, sarebbe arrivato. O mamekogane, come lo chiamano nel suo paese d’origine in Estremo Oriente, dove costituisce poco più che un fastidio occasionale per gli agricoltori e i proprietari di giardini. Questo perché, nel Giappone degli insetti straordinariamente feroci, esiste un vasto ventaglio di piccoli predatori, evolutosi attraverso i secoli proprio per trarre vantaggio da questa fantastica capacità di proliferazione. Tra cui due vespe del genus Tiphia, vernalis e popilliavora, che hanno l’abitudine di scavare per deporre le loro uova sulla schiena delle larve di scarabeo, lasciando che la malefica prole le divori prima della fine dell’estate. O la crudele mosca Istocheta aldrichi, che fa lo stesso agendo in una finestra di tempo minore, bloccando le infestazioni ancor prima che raggiungano il grado critico di diffusione. Per non parlare di svariate specie di uccelli in grado di divorare gli adulti in volo. Creature inconsapevoli, la cui opera diligente ha sempre impedito che la situazione sfuggisse di mano. Come è invece successo, volta per volta, in ogni singolo altro paese vittima nell’intero territorio globale.

L’avvistamento dell’appassionato del Web, propagato fino a chi di dovere, fu subito considerato un momento drammatico per la storia ecologica e preso sul serio dall’ente della EPPO (Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante) poiché costituiva il primo caso registrato di presenza di questo terribile distruttore sul Vecchio Continente, fatta eccezione per quanto registrato precedentemente presso le isole Azzorre. Ma il problema degli insetti è che come è noto, quando ne vedi uno è già troppo tardi. È probabile che ce ne siano già milioni… Diverse spedizioni successive, da parte di appassionati e personale qualificato nell’intero parco del Ticino, ben presto confermarono la verità. Uno dei più temuti coleotteri al mondo stava banchettando, volando e accoppiandosi sul verdeggiante territorio dell’inconsapevole Lombardia. In breve tempo ed a partire dalla rivista di settore L’Informatore Agrario, la notizia comparve sui principali giornali nazionali, mentre già si agiva per tentare di arginare la diffusione della terribile e voracissima creatura. Con la più immediata delle soluzioni: la disposizione in serie di trappole dall’alto grado di specificità…

Ottime nuove: il kiwi non è più a rischio di estinzione

Con l’ampia risonanza mediatica data all’inserimento della pizza napoletana tra i patrimoni dell’umanità da parte dell’UNESCO, l’opinione internazionale si è scordata, giusto in questi giorni, dell’aggiornamento pubblicato da un altro importante catalogo dei beni di questo mondo, la lista rossa della IUCN (International Union for the Conservation of Nature). “Che c’è di nuovo?” Direbbe qualcuno, dopo intere generazioni trascorse dai politici, le aziende, i capi popolo di vario tipo, nel continuare indisturbati con il loro sfruttamento inarrestabile di quanto la Natura ha fatto il possibile per far giungere fino a noi. Sono tuttavia convinto che questa volta, a un qualche punto della filiera multimediale, ci si debba essere scordati di cosa piace di più al pubblico. La ragione è diversamente dal solito, sembra che qualcosa stia andando per il verso giusto. Ovvero se riuscite a crederci, pare che il kiwi neozelandese, il più popolare tra tutti gli uccelli preistorici ancora in vita, sia finalmente salvo. O per meglio dire, sono state tolte dalla parte più allarmante della graduatoria, spostandole in quella con denominazione “vulnerabile”, due delle cinque specie esistenti, l’Apteryx mantelli o kiwi marrone dell’Isola del Nord, variante più comune e diffusa dell’uccello con i suoi circa 35.000 esemplari, ed alquanto incredibilmente proprio l’Apteryx rowi (kiwi di Okarito), il più raro di tutti quanti. Un animale di cui esistono, attualmente, appena 400-450 esemplari. Ma del quale fino a qualche tempo fa, ovvero al censo del 1995, potevamo contarne appena 160, dato da cui appare evidente una significativa inversione del trend negativo precedente. La conservazione degli animali, dopo tutto, funziona in questo modo. Ciò che conta non è tanto il numero, quanto la protezione. E in questo nessuno potrebbe negare che i diversi popoli della Nuova Zelanda, nell’ultimo paio di decenni, abbiano fatto davvero un ottimo lavoro.

Nient’altro sarebbe bastato, del resto: il kiwi è quell’uccello privo della capacità di volare, della grandezza di un pollo ma più simile a una palla di pelo con due forti zampe ed un becco appuntito, che semplicemente non sviluppò mai particolari difese da alcuni dei predatori più voraci di questa Terra: i rapidi e voraci mammiferi. Questo perché, in origine, nell’intero arcipelago da lui abitato, non ve n’erano che due specie, entrambi appartenenti alla genìa dei pipistrelli. Nessuno, insomma, a cui potesse venire in mente di disturbarlo. Finché circa 700 anni fa, arrivò l’uomo. In un primo momento non andò troppo male: certo, le popolazioni polinesiane da cui sarebbe derivata l’etnia dei moderni Māori avevano l’abitudine di mangiare il kiwi, ed utilizzavano le sue piume per assemblare i propri mantelli cerimoniali. Ma lo consideravano anche sacro a Tāne Mahuta, il dio delle foreste, della bellezza e degli uccelli, tanto che non si sarebbero mai sognati di fare alcunché di cacciare eccessivamente la piccola e indifesa creatura. Se non che a bordo delle loro grandi canoe e poi dopo sulle navi dei coloni occidentali, una generazione di seguito all’altra, arrivava anche qualcosa di molto diverso ed assai più pericoloso. Erano cani, gatti e mustelidi di vario tipo, vedi il furetto, la donnola e l’ermellino. Animali a volte addomesticati, altre più rare dei semplici clandestini, che per un motivo o per l’altro iniziarono a calcare la terra del Nuovissimo Mondo. E fu questo, un disastro ecologico completamente privo di precedenti. Poiché a simili creature, senz’ombra di dubbio, sembrò di aver trovato il Paradiso. Immaginate voi, per un carnivoro, l’esperienza di un luogo in cui semplicemente nessuna creatura sia preparata a difendersi dalle sue battute di caccia. L’intera Nuova Zelanda, per questi incolpevoli ma spietati animali, era praticamente un supermercato a cielo aperto. Ma del tipo che non poteva, purtroppo, rifornire i suoi scaffali con sufficiente rapidità.

La popolazione di tutte e cinque le specie di kiwi, dunque, è in significativo calo da un periodo di almeno cinque secoli, con l’apice raggiunto negli ultimi 80 anni, durante i quali si è passati da 5 milioni di uccelli ad appena 50.000-60.000, di cui una frazione ancora minore si trova nel periodo cruciale dell’età riproduttiva. Come per molte altri animali in via d’estinzione, in effetti, ci troviamo di fronte a una creatura che raggiunge la maturità sessuale tardi, attorno ai 3-5 anni di età, e che sono per lo più univoltini, ovvero depongono un solo uovo a stagione e conseguentemente, nel corso di un intero anno. Con una sola eccezione, in effetti: proprio quella del rowi, una delle due specie di recente sottratte al baratro dell’estinzione. Che per una sua predisposizione biologica, può arrivare anche a deporne fino a tre in altrettanti nidi diversi, mostrando una promiscuità del tutto insolita per questi uccelli, che si accoppiano generalmente con un solo maschio per tutta la vita. Questo è anche l’uccello che, influenzato dal particolare approccio scelto dall’uomo per preservarlo, ha imparato a vivere fuori dal gruppo familiare fin dalla tenera età, andando in cerca di un partner per procreare con largo anticipo rispetto ai suoi predecessori. Ciò in funzione di una singola, specifica ragione: l’Operazione denominata Nest Egg…

Il pesce che nuota sotto la spina dorsale del mondo

È una legge di natura ampiamente nota, quella secondo cui più ci si avventura in profondità dalla superficie del mare, maggiormente si si trovi al cospetto di animali che paiono provenire da un diverso pianeta. A patto di riuscire a trovarli: poiché oltre i 5.000 metri al di sotto del volo dei gabbiani, sussiste un ambiente di assoluta e inconcepibile oscurità, dove la distanza media tra singole creature visibili ad occhio nudo si misura spesso in centinaia di metri, se non di più. In cui l’unico punto di riferimento, a patto di essere molto fortunati, è la lanterna luminescente sulla fronte della rana pescatrice, tenebroso divoratore di altri esseri decisamente meno intraprendenti. Denti aguzzi, ossa rigide, grandi polmoni e reni, un sistema nervoso perfettamente sviluppato. Stiamo parlando, a tutti gli effetti, di un tenace e pericoloso predatore, in grado di attrarre a se la preda, piuttosto che dover andare a cercarla. Ma spingiamoci ancora oltre, o per meglio dire inviamo laggiù i nostri strumenti, e quello che vediamo potrebbe stimolare in noi il senso dell’impossibile scoperta: oltre i 6.000, sotto i 7.000, fin quasi nel punto più remoto della depressione più irraggiungibile del baratro incalcolabile nelle profondità del Nulla. O come sono soliti chiamarlo i geografi, la fossa delle Marianne. Dove, ad 8.000 metri di profondità, le telecamere dei Friday Harbor Laboratories, inviate assieme ad una certa quantità di esche irresistibili, hanno iniziato a scorgere dal 2014 una forma di vita piuttosto peculiare. Stiamo parlando, essenzialmente, di un appartenente alla famiglia dei liparidi o pesci lumaca, parenti prossimi degli scorpaeniformi (scorfani) che hanno sviluppato, nel corso dei secoli, adattamenti molto particolari. Tanto che è possibile trovarli, oggi, nei luoghi più inaspettati: tra le foreste di kelp del golfo di St. Lawrence, così come nella cavità interna delle conchiglie Placopecten magellanicus, con le quali hanno stabilito una relazione di mutua convenienza. Oltre i fondali inclinati e fangosi dei margini continentali, così come al di sotto persino di tali luoghi, quasi oltre la crosta stessa di questo azzurro e sconosciuto pianeta.

Il liparide in questione, scoperto vivere in nutriti branchi in maniera del tutto dissimile da quasi ogni altro pesce abissale, ha preso quindi l’appellativo scientifico di Pseudoliparis swirei, dal nome di Herbert Swire, ufficiale di navigazione a bordo della spedizione Challenger, che a partire dal 1872 effettuò la prima circumnavigazione oceanografica del globo, sondando per prima l’effettiva profondità della fossa delle Marianne. Una scelta atipica, che ha sostituito quella più consueta di qualche celebre naturalista o scienziato, compiuta coscientemente per ringraziare i propri collaboratori da parte della responsabile della ricerca Mackenzie Gerringer, che negli scorsi giorni, dopo una lunga analisi dei dati morfologici raccolti, ha pubblicato sulla rivista Zootaxa una descrizione scientifica della creatura. Senza inoltrarsi necessariamente nelle misure e descrizioni più minuziose (comunque disponibili all’interno dell’articolo lliberamente consultabile online) il nuovo liparide ha un aspetto grottesco ma stranamente familiare, totalmente privo di scaglie e di un diafano colore rosa. È lungo all’incirca una quindicina di cm. La sua coda appuntita, simile a quella dei pesci topo (Macrouridae) può vantare una somiglianza ancor più marcata a quella dei piccoli di rana, causa la prominenza della grande testa bulbosa, punteggiata da occhietti neri dalle funzionalità decisamente ridotte. Privo di una dentatura particolarmente sviluppata, si tratta comunque di un pesce carnivoro, che va a caccia di piccoli gamberi e altri organismi del suo ambiente remoto, che cattura risucchiandoli con la piccola bocca spalancata. O forse sarebbe più appropriato dire, nuotandogli semplicemente attraverso, vista la natura assolutamente rudimentale del suo sistema digerente e l’assenza di qualsivoglia vescica natatoria. Certo: a ben pensarci, non poteva affatto essere diversamente, vista la spaventosa pressione a cui viene sottoposta una creatura a simili profondità, paragonata in modo eloquente da alcuni commentatori a “un elefante che si appoggia sul vostro pollice teso.” In altri termini, superiore di oltre 1.000 volte a quella dell’acqua di superficie, tanto che un essere umano, qui sotto, morirebbe nel giro di un istante, per il catastrofico collasso dei propri polmoni. Se non per la formazione di bolle d’idrogeno nella circolazione del sangue, o il semplice schiantarsi delle proprie ossa, rese più fragili dalle bassissime temperature. Come è possibile, dunque, che un essere tanto piccolo e all’apparenza fragile possa condurre una tranquilla esistenza in un luogo tanto inospitale?