Quante porte possono essere sbloccate, quanti favolosi traguardi avvicinati, mediante l’utilizzo di un ottimo rendering in tre dimensioni? Per vivere le nostre giornate all’interno di un mondo in cui le cose artificiali vengono subordinate a ciò che può esser visto e toccato con mano, siamo certamente inclini a farci affascinare da ciò che sembra “sufficientemente” vero. E non c’è alcuna idiosincrasia intellettuale, palese né latente, nel tentare di mettere a frutto la propria perizia nel visualizzare tutto questo: i progetti più o meno concreti, i sogni ingegneristici, le cose che potrebbero trovarsi in un futuro ad occupare il nostro stesso spazio materiale. Dopo tutto, scriveremo chiaramente che si tratta di un semplice concept. Ma quale committente, giornalista o comunicatore legge le didascalie, più velocemente di quanto la sua mente possa mettersi a sognare…

Mark Lundstrom della città di Boulder, Colorado è la figura cardine nonché fondatore della startup nata da un progetto rimasto segreto per 8 anni (questo è ciò che afferma) per la risoluzione di uno dei grandi problemi dei nostri giorni. Anche se non ci pensiamo tutti i giorni, differentemente da quanto avviene per l’Impero Romano; facciamolo adesso. Poiché non c’è veramente un modo funzionale, tra i molti disponibili, per trasportare i componenti di una pala eolica a destinazione. Quello strumento simbolo dell’energia pulita & sostenibile, tanto inviso ai paesaggisti benché possa allontanare l’incombente collasso ecologico su scala planetaria, che si compone di una parte divisibile (la torre) e diversi componenti monoblocco, tra i più massicci ed ingombranti che possano fuoriuscire da uno stabilimento metalmeccanico moderno (le pale/blades). E tutti abbiamo visto, a tal proposito, la scena entusiasmante ma precaria dei sistemi di movimentazione stradale per simili giganteschi orpelli, che possono includere autocarri, cingolati, piattaforme snodate con più pneumatici che metri di lunghezza. Dal che l’approccio inusitato del creatore della quasi-multinazionale Radia, Inc. mirato a eliminare totalmente questo problematico passaggio. Nessuno mai vorrebbe d’altra parte misurare la larghezza dell’asfalto, quando è disponibile l’intero spazio che si trova situato sopra e sotto l’arco della volta celeste.

A bordo di un velivolo, che altro? Il Windrunner (occasione persa di chiamarlo Bladerunner) opera di lunghe perequazioni ingegneristiche, mirate a riaprire un profilo di progresso tecnologico che sembra ormai da tempo essere passato in secondo piano: la costruzione di un aereo cargo per carichi sovradimensionati. Come il C-17 della Boeing o il russo Antonov An-124, per non parlare del titano andato distrutto nel primo giorno di guerra in Ucraina, l’immenso e mai realmente sostituito An-225 Mriya. Che di suo conto non avrebbe mai potuto assolvere allo stesso compito per cui l’oggetto di quei rendering è stato creato, avendo uno spazio nella stiva relativamente piccolo in proporzione al carico trasportabile dai suoi sei potenti motori. Essendo stato concepito per portare la nave spaziale Buran agganciata sopra la fusoliera, d’altra parte lunga “appena” 84 metri, contro i 108 del suo possibile erede dell’imminente domani…

volo

Braccia forti per fischianti carriole: la strana forma dell’aereo che portava gli attrezzi a destinazione

Considerate adesso attentamente, per qualche minuto, la forma tipica di un aeroplano. La perfetta imitazione pratica della natura, in cui ogni recesso, ciascun angolo riescono ad assolvere a una specifica funzione: mantenere l’oggetto in volo. Ali dal profilo calibrato molto attentamente. Una carlinga affusolata, ricordando il corpo idrodinamico di un barracuda. Il muso tondeggiante per deviare l’aria senza generare vortici tangenti alla rotta scelta dal pilota. E la coda, una piramide complessa, responsabile di mantenere il controllo in volo. La similitudine retorica che recita: “Gli aerei? Sono come le automobili, nei cieli” è dunque vera solo in parte, quando si considera il modo in cui il tipico mezzo stradale può disporre di un minimo di tre sportelli, di cui uno dedicato a caricare cose nel portabagagli, grande quanto un lato del veicolo nella maggior percentuale dei casi (le cosiddette hatchback, o berline). Confrontate in tal senso il modo in cui i bagagli vengono inseriti all’interno di un aereo di linea. Uno alla volta, con sforzo significativo da parte degli addetti e tramite l’impiego di macchinari speciali. Forse per questo la Armstrong Whitworth Aircraft, braccio (arm) aeronautico dell’omonima compagnia ingegneristica di Newcastle-upon-Tyne, Inghilterra, aveva cercato lungamente un modo per inserire e spostare in modo semplice dei pallet standardizzati all’interno di una stiva volante, giungendo verso l’inizio degli anni ’50 al brevetto del sistema Rolomat, consistente in pratici rulli di traslazione incorporati nella struttura. Quando perciò nel 1953 il Ministero dell’Aria britannico pubblicò il suo appalto definito Ordine 323, per la creazione di quello che avrebbe dovuto essere un bimotore da trasporto al servizio delle truppe di Sua Maestà, fu del tutto inevitabile l’idea di progettare un velivolo attorno a quel concetto: il carico e lo scarico senza fatica di cose ingombranti tramite l’impiego di soluzioni nuove. Due anni dopo, con l’intercorsa nomina di capo progettista assegnata all’intraprendente E.D. Keen, qualcosa di assolutamente eccezionale aveva dunque cominciato a prendere forma. Una prima iterazione, con i motori aumentati per ragioni ingegneristiche a ben quattro e molte parti riciclate da altri modelli in voga in quegli anni, dell’AW 66, che avrebbe ricevuto in seguito la definizione di Argosy (un termine desueto significante “flotta di navi”). Ma destinato a passare alla storia con il proprio soprannome particolarmente accattivante, quasi degno di un cartone animato, di Carriola Fischiante. Ed a ben vederne le caratteristiche esteriori decisamente fuori dal comune, si tendono a sviluppare chiare ipotesi sulla ragione della sua scelta…

La storia fantastica del “pollo” che poteva incanalare gli uragani

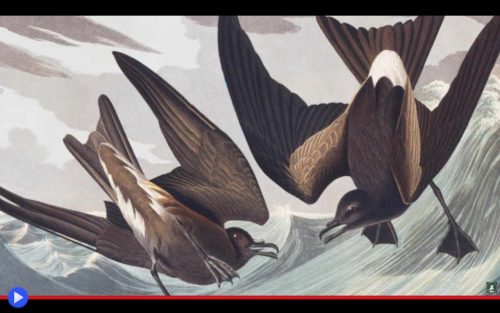

Di un po’, lupo di mare, hai mai sentito di qualcuno che sia riuscito a tornare dall’armadietto del vecchio Davy Jones? Il cumulo di ossa sogghignanti, perennemente attaccato alla sua bara, che riemerge al termine del giorno per chiamare giù gli incauti, i derelitti, coloro che non sanno rispettare la dura lex di chi fa muovere le navi. Spauracchio del mondo nautico, uomo nero degli abissi. Se di uomo è ancora lecito, nel caso presente, mettersi a parlare. Eppure fu tentato a più riprese, come sappiamo a partire dal XVII-XVIII secolo, d’ingentilire per quanto possibile l’allegorica figura, attribuendogli un contegno e aspirazioni condivise nonché, in determinate circostanze, l’esperienza comprensibile di una vita di coppia. Con l’unica signora che, tra tutte, avrebbe potuto amare un mostro antropomorfo con gli zigomi di un pescecane. Una strega, chiaramente. Nata dall’esclamazione folkloristica che, di dice, alcuni marinai italiani fossero abituati a pronunciare nel momento in cui un severo fronte tempestoso soleva appropinquarsi agli scafi: “Madre cara!” (Invocando, presumibilmente, la benevolenza della Vergine Maria). Eppur mai ebbe ragion di palesarsi, nella storia dei timoni e delle ancore navali, un fraintendimento più improbabile di questo. Giacché gli anglofoni che praticavano il mestiere di Ulisse, com’era loro prerogativa, iniziarono a pensare che il richiamo fosse destinato all’aleatoria quanto determinante Mother Carey, colei che in qualche modo, cavalcava o risiedeva nel circolo dei venti che piombavano sulle onde dagli strati superiori dell’atmosfera. Rimanendo del tutto invisibile agli occhi umani, ma non così i suoi messaggeri alati, o servitori sovrannaturali che volendo esorcizzare la paura, venivano associati al pennuto domestico per eccellenza, l’abitatore dei pollai rurali.

Fin dai tempi antichi era comune percezione, d’altro canto, che ciascuna praticante delle arti maligne fosse accompagnata da un suo familiare, l’animale magico che poteva essere un gatto nero, un gufo, un corvo loquace… O nel caso della maga marittima “per eccellenza”, l’unica creatura in grado di volare indisturbata, non importa quanto il clima potesse essere avverso. Anche detta, proprio per questo, procellaria o uccello delle tempeste. Un membro della famiglia degli idrobatidi o petrel, nome onomatopeico riferito al suono (“pit-pat”) prodotto dalle sue piccole zampe mentre battono sulla superficie del mare mentre svolazza alla ricerca di pesci, molluschi ed altre prede facili da catturare. Quasi totalmente nero nel caso delle specie più comuni, lungo 15-20 cm e dotato di uno stile di volo alquanto particolare. Che lo farebbe assomigliare, nella definizione di alcuni, ad una sorta di bizzarro pipistrello dei mari…

X-Wing, l’apparecchio creato per colmare il cielo sgombro tra elicottero ed aereo a reazione

In principio era il sogno: l’uomo desiderava spiccare il volo, ed avrebbe fatto qualunque cosa per riuscirci. Palloni aerostatici, viti infinite, ali e motori più pesanti dell’aria. Qualcuno pensò addirittura di gettarsi da una torre, indossando un paracadute. Con la selezione darwinista di taluni metodi a discapito di altri, e pagato il duro prezzo collegato a tale risultato, si giunse dunque ad un pensiero di livello più avanzato in cui ciascun approccio era misurato in base ai suoi valori e in certi casi, essi potevano essere combinati tra loro. Il che ci porta alla risposta che l’Aviazione statunitense riuscì a procurarsi nella seconda metà degli anni ’70, alla problematica di come mettere alla prova i nuovi tipi di rotori elicotteristici non più all’interno di un semplice tunnel del vento, ma in condizioni di utilizzo reale ovvero nei vasti spazi azzurri che separano il terreno dagli strati superiori dell’atmosfera. RSRA (Rotor Systems Research Aircraft) era il nome del progetto che vide in prima battuta coinvolte diverse aziende fornitrici, benché pochi nutrissero dubbi in anticipo sul fatto che a vincere sarebbe stato ancora una volta il principale specialista nazionale del volo con ala rotante, l’azienda aerospaziale fondata 50 anni prima da Igor Sikorsky. Che aveva già creato mezzi ibridi, ma mai portando tale filosofia progettuale fino a tali, estreme conseguenze. La prima iterazione del concetto era già stata esplorata, in effetti nel 1964 col modello S-61F, un apparecchio costituito dal classico elicottero di ricognizione navale SH-3A Sea King, modificato tramite l’aggiunta di due motori a reazione Pratt & Whitney J60-P-2, oltre a una coda più grande e stabilizzatori prelevati da un Cessna T-37. Ma benché i committenti avessero incoraggiato inizialmente un analogo reimpiego di componentistica esistente per l’RSRA, allo scopo di contenere i costi, la Sikorsky determinò ben presto che un velivolo capace di mantenersi in aria tramite dei motori jet e/o un rotore dalle caratteristiche estremamente variabili avrebbe dovuto avere delle caratteristiche aerodinamiche create ad-hoc. Il risultato di tale studio erano stati dunque l’S-72 e l’S-68, due mezzi rispettivamente dotati di pale contro-rotative ed un tradizionale rotore di coda, che esploravano la combinazione di fonti di portanza differenti, ottenendo nel contempo dei vantaggi prestazionali. Tanto che il secondo riuscì notoriamente a raggiungere la velocità notevole di 360 Km orari. Il che fu la fonte dell’idea ulteriore, di mettere alla prova l’idea di un letterale eli-aereo, creato per combinare i migliori vantaggi di entrambi i mondi, massimizzando in questo modo la sua versatilità. Che il risultato fosse destinato ad anticipare nome di una delle più famose astronavi di Guerre Stellari, fu più che altro un caso. O magari no, chi può dirlo…