In un primo momento, capisci che qualcosa non va dallo sguardo dei passanti che si fermano in mezzo alla strada, di fronte all’impianto montano di risalita. Gli occhi spalancati, alcuni parlano sottovoce. I più giovani puntano il dito e sorridono perplessi, mentre qualcuno sembra, addirittura, spaventato. Un bambino, sulla distanza, tira fuori la lingua e solleva la mano con il gesto apotropaico delle corna dei metallari. Fermandoti d’un tratto, provi per un attimo l’istinto di chiederlo con tono stizzito, rivolgendoti all’ineducata collettività: “Che succede, gente, ho qualcosa sul viso?” Ma è proprio mentre gli occhi volgono per qualche attimo verso il suolo asfaltato, che una presunta dichiarazione d’innocenza nello stile di un racconto di Agatha Christie sembra assumere la priorità nella mansione comunicativa dei momenti; poiché rosse, sono le tue mani e ancor più rossi i pantaloni. Davvero, come hai fatto a non accorgerti di tutto questo? “…Possibile che sia ferito?” Ti chiedi a quel punto un po’ perplesso, ripensando alla piccola caduta subìta nell’ultimo momento della tua discesa, poco prima di smontare lo snowboard e metterlo sotto il braccio sinistro. Già, la tua tavola di scivolamento… Ed assassinio, o almeno così sembra in quel preciso momento della giornata. Mentre ettolitri di liquido ematico, dalla provenienza totalmente incerta, grondano da essa come sangue di una testa d’ascia al termine di una battaglia medievale. Improvvisamente immobile, esclami: “Oh, angeli del Cielo. Cosa ho fatto per meritarmi un tale marchio d’infamia tra i viventi?”

Risposta, personalmente: nulla. Dal punto di vista esistenziale riferito alla tua intera specie d’appartenenza, le sue emissioni frutto dell’industria, l’inquinamento dei trasporti su scala globale: neanche. Poiché non v’è (ancora) una correlazione chiara, tra la progressiva diffusione e il conseguente florilegio delle misteriose alghe ricche di carotenoidi, riconducibili principalmente alle immediate vicinanze tassonomiche della specie cosmopolita Chlamydomonas nivalis. Che si trovano alla base del fenomeno alternativamente chiamato “neve al cocomero”, “alla fragola”, “lampone” o “massacro degli innocenti.” Intesi come gli sfortunati cumuli, che appaiono a partire da quel punto ricoperti di un terrificante pigmento tendente alla tonalità vermiglia, tale da farlo sembrare la scena plateale di una serie d’omicidi irrisolti. E non soltanto da un punto di vista metaforico, visto come lo strato candido di antichi ghiacciai e zone limitrofe, in conseguenza di un tale fenomeno, tenda a diventare progressivamente più sottile fino alla futura probabile, ed irrimediabile scomparsa. Un dramma che possiamo rintracciare nel valore otticamente inderogabile dell’albedo, ovvero la capacità innata di quella sostanza di riflettere l’intero spettro dei raggi solari, per l’effetto naturale del color più candido di questo intero Universo. Ma comincia tu per caso, oh demiurgo degli alti picchi, a ricoprire quella massa farinosa di vermigli eritociti (o per meglio dire, questa loro vegetale equivalenza) e non potrai che aspettarti conseguentemente una maggiore propensione a liquefarsi, per l’effetto di raggi solari che piuttosto di essere rispediti al mittente, subiscono il processo di essere assorbiti nel profondo di quel manto. Ed iniziano ad eroderlo dall’INTERNO!

Naturalmente, non c’è alcun intento malevolo in questi particolari appartenenti del phylum dei cloroplasti o “alghe verdi”, come vengono chiamate per antonomasia, dalla natura unicellulare e l’assoluta propensione a formare delle vaste colonie, replicando se stesse fino alla più grande quantità che gli è possibile in funzione delle condizioni ambientali vigenti. Il che parrebbe corrispondere negli ultimi dieci anni a questa parte, in determinati luoghi come le Alpi francesi ed italiane, le Montagne Rocciose, la Groenlandia e persino determinate regioni dell’Antartide, a veri e propri florilegi spropositati, tali da incrementare una possibile narrazione apocalittica sulla fine dei Tempi. Incipiente ora della dannazione, accetta il mio solenne gesto di venerazione! Oh Principe del tenebroso Regno degli sciatori…

ecologia

Il glorioso carciofo che siede sul trono del Regno Floreale Sudafricano

Avvistata per la prima volta dai botanici al seguito delle spedizioni europee che dovevano doppiare il Capo di Buona Speranza attorno alla metà del XVII secolo, il fiore spettacolare di questa pianta suscitò immediatamente la tentazione di scambiarlo per qualcosa di assolutamente diverso. Ed è così che a un tale membro della grande famiglia delle Proteaceae, famose per la notevole varietà di forme, fogge e colori con cui hanno l’abitudine di presentarsi, venne affibbiato il nome latino di cynaroides, dal genus commestibile Cynara, cui appartiene il più saporito globo stagionale della tipica cucina mediterranea. Carciofo di cui conosciamo, primariamente la forma scagliosa lontana dall’ora della maturazione, e conseguente apertura dei sepali ricoperti da una fitta rete di peli viola e con cui non sussiste alcun grado di parentela, per quanto concerne questa presenza dall’altezza raramente superiore al metro, ma caratterizzata da una delle infiorescenze più spettacolari dell’intero mondo vegetale. Globulare con una forma vagamente paragonabile a quella di una cipolla, ricoperta di strali fibrosi e incoronata da una serie di aculei a raggera, non eccessivamente diversi da quelli di una corona. E non a caso un altro dei nomi utilizzati per questo fiore è quello di protea “Reale” nella sua accezione di singolo membro più formidabile ed appariscente del suo intero ambiente di appartenenza, fatto di regole e condizioni ecologiche estremamente distintive. Immaginate, a tal proposito: una sottile striscia di macchia Mediterranea (intesa come bioma scientificamente riconoscibile) posta nell’estremo meridione del continente africano, dove una diversa evoluzione pregressa ha portato allo sviluppo attraverso i secoli di un contesto geograficamente all’opposto del cosiddetto regno floreale paleartico, il più vasto e ragionevolmente omogeneo dei cinque contesti regionali in cui è stato suddiviso il mondo. Il che dimostra, inerentemente, la maniera in cui la convergenza dei tratti ereditari può arrivare fino ad un certo punto, mentre sono le effettive linee genetiche trasmesse in ciascuna specie, a determinarne l’effettivo aspetto e caratteristiche ecologiche immanenti. Ed è per questo che la Protea cynaroides, di suo conto, viene inserita nel gruppo ideale delle piante cosiddette antartiche, in considerazione dell’originale supercontinente Gondwana, formato attorno a 690 milioni di anni fa dalle attuali masse del Sudamerica, l’Africa, il Medio Oriente, l’Australia e quella che per l’appunto, ad oggi costituisce l’area glaciale del Polo Sud. Una divergenza dai crismi a noi noti pienamente apprezzabile nel suo aspetto mostruoso e quasi preistorico, capace d’evocare possibili florilegi di mondi e dimensioni alternative alla nostra.

Considerato il fiore nazionale del suo paese fin dal 1976, il King Protea s’inserisce nondimeno in una serie di molte possibili varietà appartenenti alla stessa famiglia, ciascuna caratterizzata da una forma particolarmente riconoscibile ed affascinante: vedi le P. neriifolia coi fiori che sembrano dipinti, o la P. longifolia dalla forma notevolmente aerodinamica ed ancora il genere confinante delle Leucospermum, dalla cosiddetta forma a “puntaspilli” che sembra pronta per trovar l’impiego all’interno della bottega di un sarto. Il che rientra a pieno titolo nelle caratteristiche maggiormente rappresentative della macchia delle cosiddette fynbos o in lingua locale “fini cespugli” benché la maggior parte delle piante costituenti appartengano al gruppo morfologico delle ericacee, senza neanche entrare nel merito delle significative eccezioni come la suprema sovrana di tale ambiente. Per un totale di 8.550 specie al conteggio attuale in un’area di circa 89.000 Km quadrati, riuscendo in tal modo a superare per densità centri della biodiversità globale come la giungla malese. E rivaleggiare a pieno titolo il prototipico polmone del mondo, la vasta foresta pluviale dell’Amazzonia. Benché in un così ampio catalogo floreale, alla base di un prospero eco-turismo fondamentale per l’economia locale, sia spesso proprio l’ideale carciofo delle origini, a rimanere maggiormente impresso nella memoria dei visitatori…

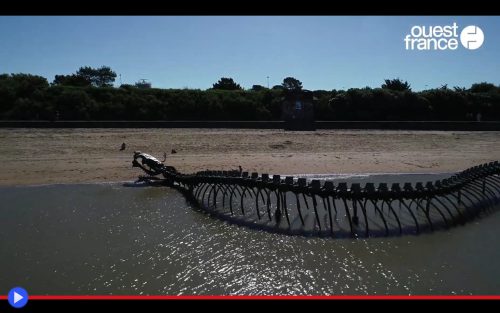

Il grande scheletro metallico di un drago addormentato sulle coste di Francia

Al principio di ogni cosa, bestie colossali popolavano la Terra. E si tratta di un curioso caso di simmetria concettuale, se si pensa alla nozione biblica secondo cui al concludersi dei tempi, un serpente lungo quanto una quaresima farà la sua comparsa dal regno dei Cieli, discendendo tra i viventi per assolvere al destino di ogni cosa. Compiendo la solenne annunciazione, che l’Altissimo si è ormai stancato delle nostre peregrinazioni. Ed è un vento di assoluto cambiamento, quello che ormai soffia sulle lande condannate dall’Apocalisse incipiente. Rapida, immediata? Senza alcuna possibilità di appello? Molte religioni, nel corso della travagliata vicenda umana, hanno fatto a gara nell’attribuire simili caratteristiche ad un frangente di questo tipo, come conseguenza considerata imprescindibile per l’esistenza di un intelletto superiore, che ogni cosa determina in forza di specifiche ragioni. Mentre l’evidenza della scienza ha ormai da molti secoli tentato di mostrare che se c’è un peggioramento in atto, si tratta più che altro di un lento degrado. In cui ogni cosa deperisce, ed un giorno tragico svanisce, per effetto del più puro e semplice dei sentimenti: il disinteresse. O inattenzione per l’ambiente in quanto metodo per il sostentamento, di ogni specie che è esistita, esiste o ancora deve comparire sulla lunga marcia dell’evoluzione animale. Poiché non c’è poi una differenza tanto grande, per l’estinzione causata dall’arrivo di una meteora, piuttosto che lo sversamento petrolifero dovuto al naufragio di una grande imbarcazione dei tempi odierni. Tutto ciò che resta, alla fine, è lo stesso scheletro e vestigia di quello che adesso, non potrà mai più riuscire a connotare l’Universo di ogni cosa che brulica e si nutre, insistendo per cercare un qualche tipo di risoluzione finale. Esseri defunti ormai da lungo tempo, come quello dalla forma lunga 130 metri che soggiace presso il bagnasciuga sulla foce della Loira, non troppo lontano dal villaggio francese di Saint-Brevin-les-Pins.

Che potremmo chiaramente definire un fossile, se non fosse che in tal caso, di sicuro lo vedremmo tra le sale ombrose di un museo. Custodito ben lontano da quegli stessi elementi, che ogni giorno lo ricoprono e lo scoprono al variare delle maree, mentre progressivamente si ricopre di alghe, muschio ed altre forme basiche di vita vegetale. Una condizione che agli osservatori potrà diventare maggiormente comprensibile, ogni qualvolta all’alba ed al tramonto gli capiterà di scorgere una lieve luce o barbagliante scintillìo metallico, risultante dai raggi di quello stesso Sole distante, e per l’effetto di una prospettiva temporaneamente chiarificatrice. “Alluminio, amici miei!” Grideranno allora i più dotati di un spirito d’osservazione, valido a identificare quella che può essere soltanto, per la legge del rasoio di Occam, un’opera d’arte costruita dall’uomo. Nella valida persona del cinese naturalizzato cittadino di Francia, Huang Yong Ping (1954-2019) già creatore nel corso della sua lunga carriera di una vasta produzione valida ad interpretare i possibili significati dell’esistenza, la corrente condizione delle cose ed una possibile via utile a risolvere i problemi che gravano sull’avvenire di tutti. Attraverso un linguaggio fatto di metafore, spesso mirate a distruggere lo status quo come anche esemplificato dalla sua famosa citazione: “Distruggi l’Oriente con l’Occidente, ed annienta l’Occidente usando l’Oriente” benché sia particolarmente difficile negare il più evidente dei suoi messaggi in aggiunta a una ricerca estetica di un tipo spesso insostanziale per le chiare influenze dadaiste: che ogni cosa che facciamo, grava sulla quantità di possibilità che ci rimangono, avvicinando progressivamente l’ora del rimpianto. Finché l’unica specie che potrà restare per pagare il pegno di tanti e tali gesta, sarà proprio la nostra, cui non resterà che andare incontro ai più giganteggianti antenati e serpenti marini di un tempo. Messaggio assai più reazionario di quanto si potrebbe essere indotti a pensare, se si considera la maniera in cui questo artista scelse di auto-esiliarsi dal suo paese natìo nel 1989 mentre si trovava per una mostra in Francia, proprio mentre a Pechino si compivano i famosi e tragici fatti della strage di Tienanmen. Poiché giammai, la censura di stato riesce a ben sposarsi con il ruolo e l’obiettivo degli artisti, soprattutto quelli che possiedono una storia da raccontare. Tanto maggiormente problematica, per la sua obiettiva ed eccessivamente chiara veridicità…

La bolla pulsante che libera questa lucertola dall’incombenza di prendere fiato

Per i serpenti predatori del Costa Rica e il resto dell’America Centrale, la velocità è diventata una dote primaria nella cattura del loro pasto quotidiano. Questo perché molte delle loro prede, attraverso i secoli successivi, hanno appreso una speciale via per guadagnarsi la salvezza: immobili, attente, rigide nella muscolatura e nello sguardo. Le lucertole anolidi dell’ecomorfo arboricolo, che tanto bene sanno del pericolo, non son più solite aspettare la venuta dell’ora fatidica in mezzo alle fronde della volta forestale. Bensì sulla punta più estrema dei rami degli alberi, presso un ruscello o fiume dall’acque relativamente scorrevoli, in assenza per lo meno apparente di una qualsivoglia valida via di fuga. Illusione che ben presto si dissolve, nel preciso momento in cui la morte strisciante fa il suo tentativo d’avvicinamento, e il rettile dalle quattro corte zampe, senza nessun tipo d’esitazione, tranquillamente salta giù e sparisce tra le limpide acque sottostanti. Letteralmente e nel senso che, per riuscire a vederlo riemergere, occorrerà aspettare tra i 15 e i 18 minuti, in maniera analoga a quanto succede con le rane. Il che costituisce, di sicuro, una questione in grado di suscitare un certo grado di perplessità e sorpresa, quando si considera come dal punto di vista morfologico l’Anolis aquaticus, unico piccolo rettile, distante parente dell’iguana, che era stato associato a partire dal 2008 e fino al giorno d’oggi ad una simile distintiva abitudine, appaia per il resto del tutto simile a qualsiasi altro membro del suo vasto genere d’appartenenza. Mentre uno studio pubblicato lo scorso 12 maggio sulla rivista Current Biology, da Mahler, Swierk e colleghi, chiarisce e rende al tempo stesso ancor più notevole l’intera questione. Riuscendo ad attribuire, mediante una lunga e complicata serie d’osservazioni, questa stessa propensione all’immersione ad un minimo di 18 specie differenti, molti delle quali appartenenti a regioni geografiche nettamente distinte, ciascuna osservata mettere a frutto in condizioni controllate lo stesso, notevole espediente. A partire dalla cattura pressoché spontanea, nei primi attimi successivi all’immersione, di una o più goccioline facenti parte del flusso acquatico, grazie alle naturali doti idrofobiche della loro pelle scagliosa, con una particolare efficienza riscontrata a tale fine proprio dell’estremità draconicamente appuntita del loro muso. Presso cui, come ampiamente documentato in una serie di video diventati in seguito famosi, il globo gassoso è solito apparire e scomparire a ritmo controllato, mentre la lucertola inala, e conseguentemente esala, i propri rapidi respiri sommersi. Giungendo a dimostrare l’innegabile capacità di riempire i propri polmoni con la stessa aria che vi è già passata in precedenza, in maniera non dissimile da quella possibile per gli utilizzatori umani di un rebreather, meccanismo tecnologico in grado di bloccare, eliminare o smaltire in qualche modo l’accumulo nocivo di CO2. Un sistema del tutto paragonabile per intento e funzionamento a quello posseduto dalla lucertola, il cui approccio della bolla giunge effettivamente a formare una sorta di membrana permeabile, da cui tutto il gas prodotto tramite lo sforzo polmonare tenderà rapidamente a fuggire, causa l’aumento di pressione, mentre il molto ossigeno contenuto nelle acque turbinanti del ruscello, un po’ alla volta, giungerà ad occupare il suo posto. E così via per il più lungo tempo possibile, in maniera analoga a quanto fatto da talune specie d’insetto quali lo scarabeo tuffatore (gen. Dytiscus) o altri artropodi come il ragno palombaro (Argyroneta aquatica, vedi precedente trattazione) sebbene per un periodo dall’estensione più breve causa la maggiore necessità d’apporto gassoso al sostentamento efficace di organismi dalle dimensioni decisamente superiori. E abbastanza variabili, se è vero che il nuovo studio brilla indubbiamente per varietà e tipologie dei suoi soggetti dimostratosi capaci di realizzar l’acquatica impresa…