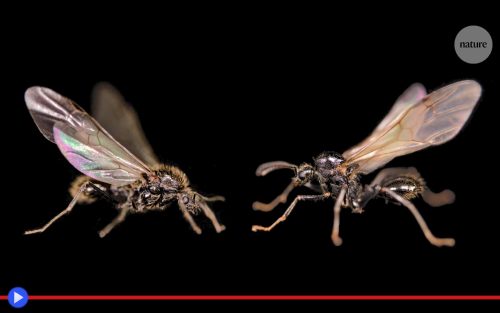

C’è solo un’altra specie di esseri, su questo pianeta, che vive quotidianamente il nostro stesso stato di conflitto, completo e totalizzante, nei confronti dell’ambiente che si trova attorno. La tremenda manifestazione del destino percepito come unica possibile soluzione situazionale: replicare la propria esistenza, fino a sovrascrivere ogni possibile alternativa biologica esistente. Così controllando l’assoluta ecologia di un sito naturale, fino ad asservirla totalmente in uno stato d’esistenza alternativo in cui possa realizzarsi il predominio assoluto. Ed è così poco tollerante, l’indole della formica, nei confronti di ostacoli posizionati sul proprio cammino che in alcun modo riesce a tollerare la condivisione con creature disallineate, persino quando appartenenti alla sua stessa stirpe quanto meno parzialmente, essendo figlie di un diverso ramo del grande albero biologico del pianeta Terra. Immaginate dunque la sorpresa del gruppo di studiosi dell’Università di Montpellier, tra cui Y. Juvé ed il portavoce videografico Jonathan Romiguier, impegnati da qualche tempo nell’osservazione delle popolazioni attestata in Sicilia della formica di origini spagnole Messor ibericus, quando all’interno delle tane rilevanti cominciarono a scorgere la cospicua presenza di maschi, poi statisticamente quantificati ad un totale di circa il 56% del totale, privi della caratteristica pilosità capace di caratterizzare questa ben conosciuta varietà d’insetti eusociali. Il che avrebbe successivamente portato all’identificazione dell’imenottero “intruso” come una moltitudine coesistente di rappresentanti della specie non necessariamente contigua delle Messor structor, un altro tipo di formiche raccoglitrici originarie della penisola Iberica, i Balcani e l’Italia. Il che avrebbe avviato un frenetico quanto infruttuoso tentativo di ricerca, negli immediati dintorni, di un formicaio appartenente a tale genìa. Giacché questo tipo di commensalismo, in particolare nel genere Messor, è attestato condizioni specifiche entro le quali gli imenotteri si riservano un certo grado di tolleranza nei confronti della controparte, permettendo l’intrusione ed addirittura la fecondazione da parte di questi ultimi della propria stessa regina, al fine di produrre una diversa casta di lavoratrici o schiave interspecie, maggiormente efficienti nello svolgimento dei compiti che gli verranno in seguito assegnati dal formicaio. Ciò mentre le figlie della propria stessa stirpe, allo stesso tempo, potessero risultare principalmente femmine, massimizzando in tale modo la disponibilità di regine future. Attribuzione circostanziale dell’anomalia che nel presente caso, nonostante la sicura ricerca degli studiosi, non sarebbe andato incontro alla soddisfazione sperata. Lasciando emergere in maniera graduale, nonché inesorabile, l’incredibile sospetto titolare…

italia

L’idea teoricamente realizzabile di trasportare pale eoliche con l’aeroplano più grande al mondo

Quante porte possono essere sbloccate, quanti favolosi traguardi avvicinati, mediante l’utilizzo di un ottimo rendering in tre dimensioni? Per vivere le nostre giornate all’interno di un mondo in cui le cose artificiali vengono subordinate a ciò che può esser visto e toccato con mano, siamo certamente inclini a farci affascinare da ciò che sembra “sufficientemente” vero. E non c’è alcuna idiosincrasia intellettuale, palese né latente, nel tentare di mettere a frutto la propria perizia nel visualizzare tutto questo: i progetti più o meno concreti, i sogni ingegneristici, le cose che potrebbero trovarsi in un futuro ad occupare il nostro stesso spazio materiale. Dopo tutto, scriveremo chiaramente che si tratta di un semplice concept. Ma quale committente, giornalista o comunicatore legge le didascalie, più velocemente di quanto la sua mente possa mettersi a sognare…

Mark Lundstrom della città di Boulder, Colorado è la figura cardine nonché fondatore della startup nata da un progetto rimasto segreto per 8 anni (questo è ciò che afferma) per la risoluzione di uno dei grandi problemi dei nostri giorni. Anche se non ci pensiamo tutti i giorni, differentemente da quanto avviene per l’Impero Romano; facciamolo adesso. Poiché non c’è veramente un modo funzionale, tra i molti disponibili, per trasportare i componenti di una pala eolica a destinazione. Quello strumento simbolo dell’energia pulita & sostenibile, tanto inviso ai paesaggisti benché possa allontanare l’incombente collasso ecologico su scala planetaria, che si compone di una parte divisibile (la torre) e diversi componenti monoblocco, tra i più massicci ed ingombranti che possano fuoriuscire da uno stabilimento metalmeccanico moderno (le pale/blades). E tutti abbiamo visto, a tal proposito, la scena entusiasmante ma precaria dei sistemi di movimentazione stradale per simili giganteschi orpelli, che possono includere autocarri, cingolati, piattaforme snodate con più pneumatici che metri di lunghezza. Dal che l’approccio inusitato del creatore della quasi-multinazionale Radia, Inc. mirato a eliminare totalmente questo problematico passaggio. Nessuno mai vorrebbe d’altra parte misurare la larghezza dell’asfalto, quando è disponibile l’intero spazio che si trova situato sopra e sotto l’arco della volta celeste.

A bordo di un velivolo, che altro? Il Windrunner (occasione persa di chiamarlo Bladerunner) opera di lunghe perequazioni ingegneristiche, mirate a riaprire un profilo di progresso tecnologico che sembra ormai da tempo essere passato in secondo piano: la costruzione di un aereo cargo per carichi sovradimensionati. Come il C-17 della Boeing o il russo Antonov An-124, per non parlare del titano andato distrutto nel primo giorno di guerra in Ucraina, l’immenso e mai realmente sostituito An-225 Mriya. Che di suo conto non avrebbe mai potuto assolvere allo stesso compito per cui l’oggetto di quei rendering è stato creato, avendo uno spazio nella stiva relativamente piccolo in proporzione al carico trasportabile dai suoi sei potenti motori. Essendo stato concepito per portare la nave spaziale Buran agganciata sopra la fusoliera, d’altra parte lunga “appena” 84 metri, contro i 108 del suo possibile erede dell’imminente domani…

Orsetti robotici del tutto commestibili, batterie incluse. Serve altro?

In una conversazione radiofonica del 2021 giudicata abbastanza rilevante da costituire l’unico contenuto pubblicato sul canale YouTube di un progetto scientifico internazionale, il responsabile del Laboratorio dei Sistemi Intelligenti dell’Istituto Scientifico di Losanna, Dario Floreano, racconta di essersi ad un certo punto interrogato su cosa potesse servire davvero per riuscire a replicare in modo artificiale un essere vivente. Giungendo all’improvvisa realizzazione: una delle principali caratteristiche delle creature biologiche, è la loro capacità di mangiarsi a vicenda. Siamo davvero certi che tale priorità risulti totalmente irraggiungibile, sulla base delle soluzioni tecnologiche di cui attualmente siamo dotati? Avendo identificato un simile pensiero come ben più che mera elucubrazione, anche data la sua posizione accademica di rilievo, lo scienziato ed ingegnere avrebbe quindi avviato la proposta del piano Robofood, iniziativa con finanziamenti a livello europeo per la creazione di un automa commestibile, in un certo senso l’incontro impossibile tra il settore gastronomico e quello della creatività ingegneristica finalizzata allo scopo di migliorare le nostre vita. Il che ci porta, paradossalmente, fuori strada e su settori più o meno in linea con tale obiettivo, fino all’epocale presentazione nel padiglione svizzero all’Expo di Osaka, in collaborazione con L’Istituto di Tecnologia di Genova, di quella che potremmo definire come la più insolita torta di matrimonio della corrente decade. Tre livelli di pan di spagna sovrapposti con sopra la piattaforma sommitale la caratteristica coppia di figure “lui & lei” (in questo caso, orsetti) intenti a muovere ritmicamente le braccia in una sorta di rudimentale danza. E fin qui nulla di troppo strano, finché non si viene a conoscenza della fonte d’energia che alimenta i loro muscoli pneumatici, assieme ai LED contenuti nella coppia di candeline del piano sottostante. Stiamo qui parlando, in parole povere, della prima batteria prodotta con un misto di carboni attivi e rivestita di cioccolata, dal potenziale elettrolitico fornito da riboflavina/vitamina B2 ed il flavonolo di origine vegetale chiamato quercetina. La cui autonomia non è del tutto chiara benché una cosa possa essere, inaspettatamente, sicura: ogni singolo elemento costituente di questa insolita creazione culinaria, candeline escluse, può essere completamente fagocitata dall’uomo. Risultando avere, a quanto ci viene spiegato, anche un buon sapore. A partire dagli orsetti stessi che sarebbero dotati di un gradevole gusto di melograno…

L’auto leggendaria sprofondata tra le onde assieme al transatlantico Andrea Doria

C’è una specifica ragione per il fatto che la preponderante maggioranza dei passeggeri a bordo durante l’ultimo grande naufragio di un transatlantico il 26 luglio 1956 ebbero l’opportunità di essere portati in salvo presso il porto di New York, successivamente al tragico scontro con la nave svedese Stockholm a largo di Nantucket Bay. E tale contingenza ha un nome ed un cognome, Raoul de Beaudéan: l’abile comandante del vascello di simile destinazione d’uso, la Île de France, che egli seppe manovrare con perizia incomparabile, ponendola di traverso a 370 metri dallo scafo inclinato a prossimo all’affondamento, per riuscire così a mettere in salvo direttamente 753 naufraghi. Ma questo non è tutto: lo spazio di mare calmo creatosi tra le due navi, ove far passare le scialuppe di salvataggio, avrebbe contribuito ulteriormente al recupero di ulteriori 542 naufraghi da parte della Stockholm stessa, rimasta miracolosamente a galla grazie alla sua prua rinforzata da rompighiaccio. Molti altri, nel frattempo, erano saliti a bordo dei due mercantili Cape Ann e Thomas, tanto che al termine delle 11 ore trascorse prima che la sfortunata Andrea Doria scomparisse sotto il livello del mare, soltanto 52 persone avrebbero finito per avere la peggio, tra membri dell’equipaggio e passeggeri deceduti nell’impatto oppure, per varie ragioni, impossibilitati a mettersi in salvo. Un risultato, vista la serietà della situazione, degno di un encomio anche in un tale disastro. Gli altri contenuti della nave, prevedibilmente, non furono altrettanto fortunati: i pregiati accessori e le suppellettili di un letterale hotel di lusso creato per attraversare l’oceano, le diverse casseforti a bordo, le opere d’arte e gli arredi creati in via specifica per tale simbolo del lusso per i naviganti, frequentato dal jet-set di due continenti. E l’intero contenuto della stiva, incluso quello dell’alloggiamento 2, del cui notevole valore pecuniario pressoché nessuno, a bordo, era neppure a conoscenza. Se in un momento ragionevolmente vicino a quel un pesce o altro essere degli abissi, in qualche modo, avesse oltrepassato un portellone poco dopo il disastro, avrebbe potuto scorgerne la forma tra i resti del container rovesciato: un’automobile tipicamente rappresentativa di quell’epoca, benché dotata di alcuni tratti distintivi degni di essere elencati. Le malcapitate conseguenze del fato infatti avevano disposto che proprio in tale traversata condannata al disastro, fosse stata inclusa a bordo la finale risultanza di un progetto dal costo complessivo di 150.000 dollari (equivalenti a due milioni dei nostri giorni) e 15 mesi di lavoro presso la stimata carrozzeria Ghia di Torino, ormai da anni un fornitore della grande compagnia motoristica Chrysler statunitense. Veicolo circondato dal segreto industriale e caricato a bordo con una gru, lontano da occhi indiscreti, proprio perché destinato ad effettuare un tour a effetto degli show motoristici nordamericani a partire dal 1957, tra l’interesse e l’entusiastica partecipazione del pubblico internazionale. Una vettura degna di rappresentare, nell’opinione di alcuni, una delle vette maggiori mai raggiunte dalla progettazione motoristica di quel decennio, benché un fattore di tale valutazione possa essere individuato proprio nella natura misteriosa e inconcludente della sua fallimentare traversata…