È nel bisogno dell’ora più oscura, talvolta, che il senso dell’innovazione trova il suo più forte stimolo e i creativi, sia tecnici che culturali, si mettono ai margini della ragnatela, tessendo i delicati fili che reggono la civiltà. E non credo che molti, interpretazione fuori dal contesto e nostalgia a parte, potrebbero negare che l’Italia all’uscita dalla “prestigiosa avventura” della guerra d’Etiopia del 1935, stesse vivendo uno dei suoi periodi più drammatici a memoria d’uomo. L’erario quasi totalmente esaurito dal bisogno, certamente opinabile, di sostenere 400.000 soldati al di là del mare, in un’area geografica logisticamente e climaticamente complessa; la crisi della risorse alimentari e industriali dovuta ad una crescita ed urbanizzazione troppo accelerate; l’apprezzamento smodato della lira, con conseguente difficoltà delle importazioni. Fu in questo clima già in bilico, dunque, che la Società delle Nazioni sorta dalle ceneri del primo conflitto mondiale, istituì le sanzioni economiche ed industriali verso il cosiddetto “Impero di Franceschiello” con un ritorno in auge del vezzeggiativo disonorevole un tempo affibbiato alle mire espansionistiche del re Francesco II di Borbone (1859-1861) ma anche alla proverbiale povertà del più celebre santo del Medioevo. E si può dire che qualcuno, alle più alte sfere della scena politica della penisola, non aspettava letteralmente altro. Mussolini, che allora conduceva il paese come Primo Ministro e duce del Fascismo (carica creata ed abolita con lui medesimo) diede l’ordine d’istituire il regime d’autarchia. Che cosa fosse esattamente, questo stato identificato da un tale grecismo lessicale proveniente da αὐταρχία, il desiderio e la capacità di governarsi da soli, si scoprì progressivamente. L’Italia, “assediata crudelmente dalla malvagità delle nazioni d’Europa” avrebbe trovato la forza per produrre tutto ciò di cui aveva bisogno sul proprio stesso territorio, dimostrando al mondo la sua feroce ed invidiabile autonomia. Secondo alcune interpretazioni storiche, nella realtà dei fatti, le sanzioni economiche imposte dall’estero non furono poi così terribili: diversi paesi, tra cui Germania, Austria, Ungheria ed Albania continuarono a commerciare con l’Italia, e lo stesso faceva, indirettamente, persino l’Inghilterra. Tale clima sarebbe stato dunque impiegato prevalentemente dai monopoli e le grandi aziende di stato, per soverchiare forzosamente le leggi del libero mercato. Ma ciò poco importa, ai fini della nostra analisi: il popolo era convinto che mancassero le risorse, ed in base a questo, operò.

È in questo drammatico scenario in bianco e nero, da più di un singolo punto di vista, che la storia della tecnica conobbe la figura di Antonio Ferretti, chimico di Gavardo, in provincia di Brescia, che nell’epoca della grande guerra aveva fatto la sua fortuna riconvertendo le fabbriche di famiglia per produrre granate e bombe Stokes. Base di partenza attraverso la quale, negli anni dell’autarchia, riuscì a suscitare l’interesse di Franco Marinotti, l’allora direttore della compagnia con forti partecipazioni pubbliche SNIA Viscosa di Milano, nata dal sodalizio tra la Società di Navigazione Italo Americana, originariamente incaricata dei trasporti atlantici, e la società Viscosa di Pavia, specializzata nella produzione di materiali chimici non naturali, sostanzialmente gli antenati della plastica successiva. Proprio quest’uomo, in effetti, aveva scoperto qualcosa di straordinario: una complessa procedura per estrarre la caseina e trattarla, affinché costituisse un materiale fibroso che poteva essere lavorato ed in qualche maniera, usato per sostituire la lana, un costoso materiale importato dai paesi non aderenti all’embargo commerciale. L’idea piacque e nel 1937, fu messa in commercio col nome di Lanital. Mussolini fu subito entusiasta di questa opportunità: “L’inventiva…L’orgoglio italiano…” nei suoi molti discorsi ed articoli, non fece mai segreto di provare grande ammirazione per coloro che, come Ferretti e Marinotti, trovavano il modo di sorpassare l’infingardo destino della nazione, proiettandola verso nuove vette di successi economici internazionali. Ed il lanital, in effetti, era un prodotto di alta qualità. Enormemente superiore ai primi esperimenti fatti nel settore quasi 10 anni prima in Germania, e persino alla controparte statunitense dell’Aralac, che non poteva vantare le stesse caratteristiche di flessibilità e resistenza. La storia di questa invenzione dal breve successo, in una maniera marginale benché importante, fa parte della storia di tutti noi.

filmati d’epoca

I quattro* di Liverpool sul Fronte del Porto

Un altro giorno, un’altra massa di turisti che s’inoltra lungo le spaziose strade che si affacciano sul fiume Mersey, dove un tempo si affollavano le navi partite dal più antico porto con darsena del mondo. Uomini e donne, virgulti ed anziani, abitanti d’Europa o delle terre più remote all’altro capo dei Continenti. D’un tratto, le guide turistiche si scambiano uno sguardo di circostanza: che va per primo, tu o io? Ci vuole organizzazione. La massima attenzione. Prima di far scontrare le svariate dozzine di persone tutte quante attorno alla massima attrattiva di questo luogo di questi ultimi tempi: il nuovo gruppo statuario in bronzo, dalle dimensioni di poco superiori alla realtà, con i quattro nativi locali più famosi in assoluto. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, perfettamente riconoscibili in tutto il loro splendore di grandi icone della cultura Pop. I cellulari si materializzano fra le mani, assieme a qualche rara macchina fotografica, mentre la gente inizia a prelevare un’immagine che serva da ricordo per “quella volta in cui hanno incontrato i Beatles.” Se soltanto qualcuno a quel punto, magari un singolo bambino, avesse la voglia di dare per un attimo le spalle all’acqua e alle figure immobili nel tempo, alzando lo sguardo verso il cielo… Scorgerebbe qualcosa. Le alti torri fra le nebbie, di quattro edifici in marmo e cemento, con quadranti di orologi e cupole maestose. Assieme a un refolo di vento, quello spirito d’intraprendenza ereditato da coloro che, all’inizio del secolo del ‘900, salirono lassù per assemblare fra gli altri, un parallelepipedo coperto di sculture che prende il nome suggestivo (e stranamente, plurale) di India Buildings. Molto appropriato, poco ma sicuro. Da dove pensate fosse provenuta dopo tutto, in quell’epoca e le molte precedenti, la fortuna finanziaria dell’attuale capoluogo della contea del Merseyside? Se non dal vasto Oriente… Così come la filosofia alla base di certe canzoni scritte da quegli altri quattro, il cui significato più profondo è stato in grado di appassionare ogni generazione sopraggiunta da quei vecchi tempi. Lo sguardo allora correrebbe, senza un attimo di sosta, fino ai due svettanti uccelli, anch’essi in bronzo, eternamente appollaiati in cima al Royal Liver, l’edificio completato nel 1911 come sede di un’associazione finalizzata a fornire assistenza ai familiari dei morti sul lavoro. E presto diventato, alquanto appropriatamente, il simbolo stesso della città. Grossi cormorani, secondo alcuni, il cui significato simbolico fu presto caricato di un bagaglio leggendario dai concittadini umani: affinché la femmina, che guarda verso il mare, aspettasse il suo consorte di ritorno dalla pesca o dalle rotte commerciali. Mentre il maschio, rivolto all’entroterra, controllasse se era giunta l’ora di apertura dei pub. Mentre un altro detto, altrettanto celebre, voleva che se mai un uomo onesto avesse conquistato l’amore di una donna vergine all’ombra di questo edificio, gli uccelli avrebbero spiccato il volo, e il fiume Mersey sarebbe straripato distruggendo la città.

Ah, che bello! Direbbe allora il piccolo bambino stretto fra i turisti intenti a fare foto “Questo edificio fa parte di un trio.” E in un certo senso è proprio vero, considerate le altrettanto affascinanti mura che proseguono alla sua destra, con la presenza del Cunard Bulding, un tempo sede dell’omonima compagnia di trasporti (1916) e il Port of Liverpool Building (1907) forse il più intrigante ufficio per la gestione di una darsena che si sia mai visto in tutta l’Inghilterra. A voler puntualizzare, sembra di trovarsi dinnanzi a un pezzo del Rinascimento e del Barocco italiano, prelevato con la macchina del tempo e in qualche modo trasportato fin qui. Ma anche il primo concetto pienamente realizzato in Europa di un centro cittadino dall’alto skyline frastagliato, come da qualche tempo stava iniziando a profilarsi, all’altro capo dell’Atlantico, New York.

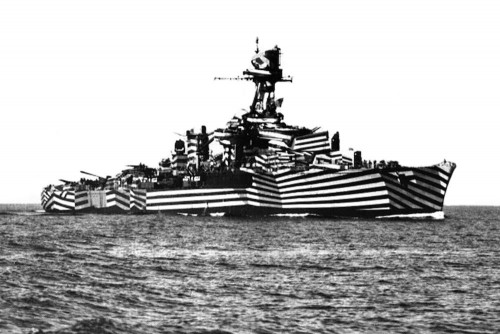

Le navi della grande guerra camuffate da zebre

Emersione, immersione. “Herr capitano, siamo in zona di missione.” Le onde che si chiudono lasciando un segno appena percettibile del mostro di metallo, mentre il periscopio, all’orizzonte, scruta l’ombra di un pennone. Specifichiamo: non del tipo cui erano fissate le alte vele quadre, simbolo dell’era dei possenti galeoni. Bensì la punta superiore del castello, sopra il quale trovavano preciso posizionamento quelle poche, ma essenziali antenne, usate al tempo in cui lo stretto dei Dardanelli risuonava al tuono dei cannoni, mentre l’esercito e la marina degli ottomani combattevano a difesa della porta del Mar Nero. “Caricate!” Chiama il comandante, all’indirizzo di quel tubo che faceva da interfono. All’altro capo del quale, il marinaio addetto accarezzava l’arma simbolo del suo mestiere: una quintalata o poco più di acciaio, freddo ed allungato, con un’elica all’estremità. L’altra parte aguzza e penetrante come l’ago di un pagliaio sul principio dell’Apocalisse, perché pieno, guarda il caso, di tritolo. Ecco allora che s’industria l’uomo, assieme all’aiutante, e l’aiutante di quell’altro, per portare detto arnese fino all’altro tubo, quello che si apre verso il grande mare sconfinato. E tira e spingi, sbuffa e infine esclama: “Pronti al fuoco, pronti al fuoco!” La voce che riecheggia oltre le anguste paratie. Il primo ufficiale scruta dentro il periscopio, alla ricerca di una soluzione per far fuoco. Ora, come potreste forse già sapere, gli implementi di misurazione per la mira in uso sui battelli del ’15-’18 non erano propriamente il baluardo della complessità tecnologica, risultando piuttosto l’applicazione pratica di un semplice principio comune alla fotografia analogica. Si trattava, essenzialmente, di un doppio sistema ottico con una manovella, usata per far combaciare due immagini di quello che si stava osservando. Finché, curata l’apparente sbronza sdoppiatrice, la macchina non espelleva un numero a rappresentare la distanza dell’oggetto. “Ca…Capitano…” Fece allora il suo secondo: “C’è un problema. Per qualche ragione, non riesco a far combaciare le mie navi!” Impossibile, impensabile. Sarà davvero mai successo? Gli storici ancora discutono sulla questione, in assenza di resoconti che non siano puramente aneddotici, mischiati tra leggenda e realtà. Giacché un sommergibile di allora era tutt’altro che invisibile al momento di far fuoco (quanto meno, il suo occhio di superficie aveva il vizio di lasciare un’apparente scia) e ciò valeva tanto maggiormente per i suoi siluri, in transito verso il nemico. Dunque se mancava il colpo, in genere, doveva poi fuggire. Ma nessuno scafo è maggiormente lento in acqua, di uno che deve vincerne l’impatto idrodinamico davanti, sopra e sotto, tutto quanto attorno. Così in genere, se il sommergibile non affondava il suo obiettivo, inevitabilmente avveniva l’esatto contrario. Tutti i testimoni che appartengono allo stesso schieramento: un vero incubo, per chi è uno storico del mondo.

E la ragione di una simile salvezza… Talvolta, così dice l’ottimo racconto, era un’arte visuale che colpiva l’occhio, lo stupiva e torturava, perplimeva il senso della logica e della distanza. L’usanza, nata in Inghilterra, di cercare il proprio metodo nel mimetismo. Ma non quello finalizzato, come per i carri armati o le mimetiche di fanteria, a far sparire il proprio corpo sul fondale. Anche perché il vasto mare di una simile battaglia non è nulla, tranne che continuo ed apparente. Come potresti mai nascondervi un gigante da 50.000 tonnellate? Molto meglio renderlo…Bizzarro. La prima narrazione per iscritto nelle cronache del concetto di camuffamento navale si ha nei diari del comandante Dudley Pound, di stanza verso l’inizio del 1914 presso l’approdo particolarmente esposto di Scapa Flow, nelle isole Orkney. Fu proprio lui a notare come, preoccupati per la mancanza di difese rispetto ad un eventuale attacco nemico, gli equipaggi del resto della flotta avessero autonomamente implementato strane livree, con punti e linee a zig-zag, apparentemente finalizzati a confondere le ottiche degli avversari. L’aspetto interessante di questo tripudio di mimetiche era come fossero la risultanza dell’individuale fantasia, ciascuna totalmente diversa dalle altre, in un’incredibile affollarsi di colori e soluzioni geometriche del tutto divergenti. Finché non giunsero tre uomini, un americano e due inglesi, che individualmente concepirono un approccio maggiormente funzionale.

Anni ‘30: l’italiano che precorse il parkour

Prima che inventassero le vertigini, quando i palazzi ancora non avevano antenne paraboliche, inferriate automatiche, videocamere di sorveglianza. Ma guarda: gli stessi muri che campeggiano ancor oggi, immobili e immutati, tranquillamente in attesa di colui che fosse tanto folle, o coraggioso, da scalarli fin sopra le nubi con l’unico scopo di poter gridare: “Sono io, sono il re.” Si, però di cosa? Della giungla? Di un mondo in bilico tra le due guerre, da princìpio e ancora prima di poter dirsi famoso, guadagnandosi nomignoli come “Il Tarzan di Brooklyn”, “La mosca umana” o “Il fantasma volante”. E ci sarebbero voluti ancora molti anni, occupati da una scintillante carriera tra i tendoni viaggianti e un carico di tigri ed elefanti, perché il circo di Larry Sunbrock potesse vantare sui suoi manifesti la presenza di un pezzo davvero da 90: “Ciampa, la scimmia che oscilla [a parecchi metri da terra]”. E non fu certo un caso, se fu proprio quello il nome scelto all’apice del suo successo. Per tutte le macchine che abbiamo costruito, sotto i tetti e sopra i ponti dei propositi e dei corsi delle circostanze, ciò che ci caratterizza resta soprattutto quello: due mani, due gambe e quattro estremità, variabilmente prensili, di cui almeno un paio funzionali all’apertura di una splendida banana. E quelle assieme alle altre, assieme valide ad arrampicarsi. Come l’italo-americano nato nel ’22 facente di nome John. L’uomo, il primate. Il profeta di quella disciplina che sarebbe stata codificata, soltanto nella Francia di molti anni dopo, con il termine de L’art du déplacement (l’arte dello spostamento).

Pensa. Un creativo di fama prende un limone e lo mette sopra un piedistallo ornato, affermando: “Questa è una metafora della complessa condizione umana.” E ciò genera, tra i circoli dei critici del suo settore, fiumi di parole ed ambiziose discussioni, corroborate da un supporto filosofico di alta accademia. La società degli individui di cultura, o almeno chi tra loro segua simili questioni, ne esce corroborata ed in un qualche modo più ricca, più consapevole del suo contesto dei momenti successivi. Di chi è davvero, il merito di un simile successo? I piedistalli esistono da secoli, così come gli agrumi. Dunque non è stato certo il primo caso di un simile incontro tra le parti gialla e verticale, tanto pregnamente giustapposte da costui. Così dovrebbe dirsi del parkour, il rutilante, sobbalzante insieme di movenze, tecniche ed approcci al pericolo, che oggi sorregge una valida serie di valori del mondo moderno, esemplificati attraverso letteratura, cinema, fumetti e videogiochi (non si può, non mi riesce d’ignorare l’ultima categoria) la cui nascita è soavemente difficile da collocare. Che fu inventato, forse, in ambito militare, dall’insegnante di educazione fisica Georges Hébert (1875-1957) che credeva nella preparazione dell’individuo ad essere utile in qualsiasi situazione d’emergenza, grazie all’impegno quotidiano lungo un susseguirsi degli ostacoli in sequenza, quelli che sarebbero poi diventati le tipiche palestre all’aria aperta dei moderni parchi cittadini. Oppure nacque, in netta contrapposizione, dalle gesta spontanee di Raymond Belle, figlio di un dottore francese ed una donna vietnamita, separato dalla sua famiglia a causa della prima guerra indocinese (1946) che per imparare a sopravvivere tra le strade di Da Lat s’introduceva abusivamente nelle basi militari, usando in gran segreto quei circuiti di pioli, pneumatici e filo spinato. Perché non c’è parkour, senza un certo grado di ribellione e spirito contrario alle comuni norme della società civile. Ma bando al romanticismo: in quel regimento dei sapeurs-pompiers dell’esercito di stanza in Vietnam, lui quindi s’arruolò, diventando celebre come campione di scalate nelle dimostrazioni pubbliche di abilità.

Il parkour come pura arte, ovvero fine a se stesso o all’elevazione filosofica dei suoi fruitori (osservatori, presunti emulatori) arrivò soltanto con il figlio di quest’ultimo, quel David Belle nato nel 1973 a Fécamp in Francia, il fondatore e mente del famoso gruppo Yamakasi (dalla dicitura congolese ya makási, la “forza dell’individuo”) Che creò la serie di regole e precetti comportamentali che oggi formano la prassi operativa della disciplina. Ma se il filo conduttore ufficiale è questo qui narrato, che dire di tutti quegli altri, coraggiosi, scriteriati, folli scalatori delle mura certamente pre-esistenti? Accidentali scopritori, semplici scavezzacollo…Beh, a giudicare delle imprese su pellicola di quel John Ciampa, direi proprio di no.