Guardando con occhio critico ai conflitti bellici del secolo passato, apparirebbe assai difficile negare che sia stato un singolo fattore tecnologico, più di ogni altro, a cambiare le regole dei giochi: l’invenzione posta in essere, aprendo la grande porta del cambiamento, dai fratelli Wright a Kitty Hawk nel 1903, con la dimostrazione pratica che il volo a motore non era soltanto possibile, bensì un passaggio imminente ed obbligato dell’evoluzione ingegneristica umana. Per la prima volta, quindi, ogni distanza appariva teoricamente accorciata e questo fu ben presto vero in tempo di pace, così come al termine di una così auspicabile evenienza. Entro una decade ed un anno, quindi, con lo scoppio della Grande Guerra, per la prima volta apparve necessario fare i propri calcoli non solo sulla scala verticale, bensì mantenendo bene impresso nella propria mente come ogni bersaglio fosse raggiungibile, vulnerabile, pronto per conoscere la fiamma tempestosa di un bombardamento nemico. Bersagli come industrie o stabilimenti tanto sfortunati da trovarsi, geograficamente, nella parte meridionale della Gran Bretagna, e per ciò importanti nel massimizzar la già notevole potenza bellica ed operativa di una delle massime potenze europee. Non è dunque affatto un caso se, spostandoci in avanti di tre decadi, sarebbe stato proprio quel paese a dare forma funzionale al concetto di un rilevatore di sagome volanti, cariche di armi esplosive, grazie a un’idea dell’ingegnere e remoto discendente del creatore della macchina a vapore Robert Watson-Watt. Ciò che in meno scelgono di ricordare, o addirittura sanno, è che d’altra parte la necessità di operare su questa linea si era già concretizzata allora da parecchi anni, andando incontro a un tipo di soluzione al tempo stesso maggiormente ingenua, eppure per certi punti di vista, assai più affascinante: l’ascolto.

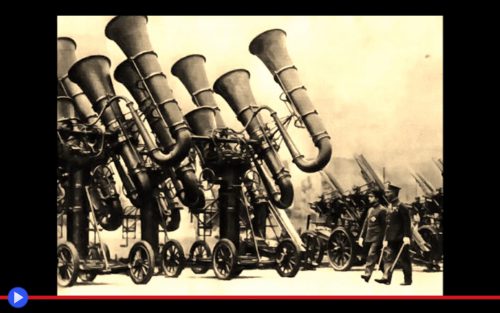

La nostra vicenda inizia nel 1915, con diversi insediamenti attorno alle foci del Tamigi e dell’Humber sottoposti a reiterati bombardamenti da quelli che nei fatti non erano ancora dei velivoli in senso moderno, bensì ponderosi dirigibili tedeschi della Zeppelin e Shutte-Lanz. Al che il comandante riservista Alfred Rawlinson, incaricato di difendere l’artiglieria antiaerea nella regione, venne in mente di costruire un apparato con due grandi corni di grammofono girevoli montanti su di un palo, idealmente capaci d’individuare il suono di un motore attraverso la nebbia e la foschia della brughiera, soprattutto di notte. Eventualità nei fatti mai davvero dimostrata, benché lui giurasse di aver costretto grazie ad esso almeno un aeromobile a sganciare il carico e ritirarsi. In epoca contemporanea, d’altra parte, la necessità immediata di opporre mezzi di rilevamento agli assalti volanti fu percepita ai massimi vertici dell’organizzazione militare britannica, portando al mandato conferito a un certo Prof. F. Mather del City and Guilds of London Institute di costruire uno “specchio” sulla facciata di una scogliera di gesso a Binbury Manor, tra Sittingbourne e Maidstone. Tale elemento architettonico, dal diametro di cinque metri, aveva la forma concava di una semi-sfera all’interno della quale si trovava un corno d’ascolto semovente, che l’operatore poteva far spostare mediante un sistema meccanico per percepire, auspicabilmente, l’arrivo di un velivolo nemico a distanze molto significative. Nonostante gli ottimi risultati in fase sperimentale, durante cui sarebbe stato possibile rilevare uno Zeppelin alla distanza di 20 miglia, l’esercito restò insoddisfatto delle prestazioni dell’apparecchio, a causa di quella che Mather avrebbe definito con stizza una “cronica incompetenza”. Ma il fulmine era fuoriuscito, a quel punto, dalla metaforica bottiglia e tutti avrebbero voluto, in qualche modo, rintracciarlo grazie all’uso del più adattabile tra i nostri strumenti di percezione sensoriale…

aerei

La fulminea messa in opera del primo aereo da combattimento australiano

Il 7 dicembre 1941, circa 8 milioni di australiani si svegliarono coperti di sudore, mentre l’incubo più a lungo paventato diventava orribile realtà: uno spietato samurai in armatura, il volto coperto di una maschera da demone, la spada scintillante sollevata sulle loro teste, già grondante sangue. Pronta a calare nuovamente, senza nessun tipo di preavviso, sulle loro teste impreparate. Il guerriero era naturalmente, il Giappone imperialista, inglorioso trionfatore a Pearl Harbor e attualmente impegnato su più fronti, tra cui l’invasione di Thailandia, la battaglia della Malesia Inglese e quella delle Filippine, oltre le quali si trovava, in modo perfettamente immobile, il bersaglio del principale continente meridionale. E la katana, il velivolo per la superiorità aerea Mitsubishi A6M, soprannominato in Occidente “Zero”, eccezionalmente agile, leggero e pesantemente armato. Un apparecchio capace di vantare un rateo di uccisioni di 12 a 1, almeno finché gli alleati, gradualmente, non adottarono nuovi criteri d’ingaggio e strategie d’approccio a un simile pericolo dei cieli. Tutte soluzioni che richiedono del resto tempo, e soprattutto in grado di sembrare sempre più remote per l’inerente complessità e irreperibilità dei componenti necessari a produrre i principali aeromobili su licenza forniti dalle due nazioni alleate a loro maggiormente affini, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Poiché sebbene fosse lecito aspettarsi che, temendo le incursioni provenienti dai cieli, sarebbe bastato incrementare la quantità di artiglierie puntate in tale direzione, la guerra moderna & contemporanea prevede tuttavia il mantenimento dell’iniziativa e prima o poi, l’Australia avrebbe avuto anch’essa la necessità di sollevarsi tra le nubi, per combattere il temuto impero del Sole.

La chiamata, sebbene non esplicita, fu così latente e un uomo scelse di rispondere: Lawrence Wackett, ingegnere ed eroe decorato della grande guerra, tra i primi aviatori ad aver creato un marchingegno per montare la mitragliatrice sopra il suo biplano B.E.2, piuttosto che affidarsi alla figura di un mitragliere/osservatore, per far fuoco con considerevole successo contro gli Ottomani in Egitto. Fondatore successivamente, nel 1936, della Commonwealth Aircraft Corporation (CAC) ovvero principale azienda fornitrice del governo, responsabile indirettamente di anteporre un qualche tipo di terrore, potenzialmente e pesantemente armato, sulla corsa in apparenza inarrestabile della principale macchina bellica d’Oriente. Wackett dunque conosceva, o fece in modo di conoscere, l’uomo perfetto in un simile frangente: l’ebreo austriaco in fuga Friedrich W. “Fred” David, già progettista per la Henkel tedesca prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, poi fuggito in Giappone per contribuire, di suo conto, alla creazione del caccia sperimentale Mitsubishi A5M e il bombardiere in picchiata Aichi D3A. Reclutandolo direttamente dalla casa in cui viveva, sotto stretta sorveglianza causa il sospetto ingiustificato che potesse trattarsi di una spia, l’industriale di fama e lo straniero studiarono assieme cosa, esattamente, l’Australia avrebbe potuto inviare a combattere tra le nubi, giungendo alla realizzazione di un piano di fattibilità eccezionalmente funzionale. Al punto che, già il 18 febbraio 1942, soli due mesi dopo lo scoppio del conflitto nel Pacifico, il Ministero della Guerra Australiano aveva già ordinato 105 di questi aerei, senza neppure attendere che un singolo prototipo fosse stato fatto decollare e testato e in volo. Era l’inizio della leggenda, in qualche modo trascurata, del CAC Boomerang, quello che potremmo definire uno tra gli aerei militari prodotti in serie meno conosciuti della prima metà del ‘900, nonostante fosse presto destinato a dimostrarsi a più riprese utile, sebbene non determinante, in alcuni dei conflitti più sanguinari e terribili di quell’Era.

L’unica ragione per cui non esistono i pancake volanti

Durante il primo terzo degli anni ’30, il giovane ingegnere elettrico del Kansas Charles H. Zimmerman con già una carriera alle spalle nella progettazione di tunnel del vento per il National Advisory Committee for Aeronautics (quella che sarebbe diventata, un giorno, la NASA) era un uomo con una visione ben precisa, e questa visione era rappresentata dal prototipico disco volante. Non che fosse provenuto da un diverso pianeta, tuttavia, bensì controllato da un pilota di nazionalità rigorosamente americana, intento a proteggere, o in qualche modo espandere, i confini del possibile immanente. E sebbene tale oggetto del pensiero fosse destinato ad attirare qualche sguardo di perplessità, giungendo a guadagnarsi l’appellativo di pancake (frittella) o flapjack (barretta/galletta ai cereali) volante, tale insolito aeromobile sarebbe stato un giorno non troppo distante realmente costruito, complice l’inasprirsi di un conflitto globale che avrebbe reso i più alti vertici militari aperti ad ogni idea & suggerimento, non importa quanto folli potessero sembrare inizialmente. Ed almeno sulla carta, il futuro Vought V-173, inserito non a caso nel sistema di numerazione della stessa compagnia responsabile per il caccia di grande successo F4U Corsair, di stranezze ne aveva molte: prima fra tutte, la completa assenza di ali in senso letterale, dato che nei fatti, l’intera struttura del velivolo sarebbe stata responsabile di generare l’essenziale portanza. Grazie a un’intuizione assolutamente geniale, avuta probabilmente da Zimmerman durante i suoi studi approfonditi del flusso aerodinamico latente, relativa al fatto che quest’ultimo venisse costantemente modificato, e di frequente compromesso, dall’inevitabile generarsi di vortici al di sotto delle carlinghe di tipo convenzionale. Che cosa sarebbe successo, dunque, egli si chiese, se la coppia di eliche di un aereo bimotore fosse stata disposta in maniera tale da spingere via un simile orpello, liberando in questo modo le più segrete potenzialità del mezzo? Giungere a scoprirlo e dimostrarlo, naturalmente, non fu facile e l’avrebbe infine condotto, nel 1937, a lasciare il suo posto sicuro nei laboratori di Langley per spostarsi a Long Island presso gli uffici della Vought Aircraft Division, dove finalmente, gradualmente, il suo sogno si sarebbe trasformato in incredibile realtà. Non prima di aver dimostrato, tuttavia, tramite la costruzione di un modellino a propulsione elettrica, come il fattore d’efficienza del suo velivolo potesse trarre un improbabile beneficio dal valore d’attrito sviluppato contro il passaggio dell’aria, dimostrato nelle prove matematiche come proporzionale al coefficiente di portanza e direttamente inverso alle proporzioni delle ali. Tale fattore venne quindi definito in gergo “FOO” ed avrebbe confermato come, in ultima analisi, l’assenza del più grande elemento ingegneristico ispirato dalla natura (degli uccelli) fosse dopotutto sopravvalutato, e addirittura superabile mediante l’applicazione di particolari artifici…

Il mistero dell’idrovolante più famoso nella storia dell’animazione giapponese

Da qualunque lato la si osservi si tratta di una storia semplice, quasi una fiaba per bambini. C’è un eroe creato dalle circostanze, con un difficile passato. C’è l’amore di una donna, lasciato in bilico fino all’ultima scena. C’è il rivale ma nessun “cattivo”, fatta eccezione in senso lato per l’ideologia dei tempi, destinata ad essere resa obsoleta dalla storia. Ciò che rende, invece, memorabile il lungometraggio Porco Rosso, tra le opere di uno Studio Ghibli/Hayao Miyazaki all’apice del loro fulgore internazionale (1992) è l’attenzione infusa nei dettagli maggiormente minuziosi di un’ambientazione tanto inusuale, specie nel suo ambiente mediatico d’appartenenza: il Mar Adriatico e le sue isole verso la fine degli anni ’20, quando la grande depressione stava per incombere sopra testa di un’economia portata fino al limite più estremo di sopportazione. Eppure per quanto i numerosi riferimenti alla storia dell’aviazione di quei tempi, in aggiunta alla resa sempre ineccepibile di ambienti e costumi appaiano garantiti dal consueto impianto di ricerca straordinariamente approfondito, appare certamente lecito interrogarsi in merito a cosa, esattamente, stesse pilotando nel film l’aviatore protagonista Marco Pagot, i cui lineamenti appaiono, in maniera programmatica, del tutto indistinguibili da quelli di un suino antropomorfizzato (in un esempio antologico dello stile d’illustrazione giapponese che prende il nome di kemono – ケモノ, bestialità). Velivolo che sembrerebbe possedere, nei fatti, il nome ed il cognome di un idrovolante realmente esistito, il Savoia S.21, benché ciò costituisca già nei fatti, una (probabilmente) voluta inesattezza: l’azienda recante il nome della casa reale d’Italia, che avrebbe continuato a utilizzare tale stile di nomenclatura ancora per parecchi anni, aveva infatti all’epoca di quel modello (1921) ancora il nome di SIAI (Società Idrovolanti Alta Italia). E tutto questo non è ancora nulla, quando ci si approccia effettivamente a una ricerca tecnologica sull’apparecchio: l’S-21 era infatti, contrariamente all’aereo pilotato dal maiale titolare, un biplano. E benché fosse a quanto pare dipinto di rosso esattamente come nell’opera d’ingegno giapponese, una caratteristica difficilmente apprezzabile nelle fotografie in bianco e nero coéve, le ulteriori somiglianze sembrerebbero fermarsi al posizionamento insolito del motore, tipico in quegli anni, nella configurazione cosiddetta “a castello” ovvero in alto sopra la carlinga, con una serie di supporti verticali paragonabili all’impianto di un’esposizione museale. Per trovare quindi l’effettivo ispiratore del maestro dei disegni animati occorre ripercorrere una la storia di una celebre serie di competizioni, e i leggendari piloti che furono in grado di parteciparvi, che erano iniziate nel 1913 presso il Principato di Monaco, grazie al finanziamento e l’entusiasmo del magnate della finanza francese Jacques Schneider. Il cui trofeo, simboleggiato da una coppa recante la scultura in stile Liberty di una serie di spiriti del vento e delle acque incluso il dio Nettuno, si sarebbe accompagnato per i successivi 18 anni al premio cospicuo di 1.000 sterline, per l’azienda che si fosse dimostrata la migliore nel superare un’ardua serie di prove tecnologiche. Inerentemente capaci di dimostrare un qualcosa di cui quest’uomo era convinto: che il futuro dell’aviazione avrebbe tratto giovamento, senz’alcun dubbio, dai vasti mari e gli altri specchi d’acqua di questa Terra. Perché la natura ci aveva donato la miglior pista di atterraggio e decollo immaginabile, e sarebbe stato semplicemente una sciocchezza, mancare di utilizzarla…