Una questione di conoscenze pregresse, per non dire in altri termini… Punti di vista. E non c’è visione più pragmatica, né giustamente preoccupante, che quella percepita coi tentacoli, approfondita con lo sguardo ed elaborata in una serie di sinapsi efficientemente distribuite. Da parte di una grande seppia, nelle oscure profondità marine. Cefalopode alle prese, per qualche saliente attimo, con il più riconoscibile nemico della sua specie; un’ombra sghemba ma sinuosa, la bocca simile a una spazzola, occhi grandi, tondi e neri ed il collare simile ad un ornamento di un sovrano medievale. Se soltanto quest’ultimo, per opera e volere del demonio, fosse stato fuso con il proprio abito istituzionale. E di una corona neanche l’ombra. Perché di sicuro questo non è il Re del suo territorio di caccia, e neppure il duca, il conte o il cavaliere. Ma piuttosto una presenza permeante, che in maniera subdola si muove consumando minime risorse funzionali. Per colpire quando meno te lo aspetti, per nutrirsi della propria preda come un mistico vampiro senza nome o bandiera. Chlamydoselachus anguineus o squalo dal collare, un nome programmatico per quello che costituisce a pieno titolo un pericoloso fossile vivente. La prova ben tangibile, per chi ha avuto modo di conoscerlo, che un tempo i dinosauri (assieme ad altre bestie misteriose) camminarono e nuotarono su questa Terra. Ed in un certo senso lo fanno ancora, o per meglio dire vivono ai confini più remoti della percezione umana. Dove nessuno può toccarli, né disturbarli, finché non finiscono accidentalmente nella rete di un pescatore. Che tirandoseli a bordo, fino all’imporsi del pensiero logico-scientifico, non esitava nel gridare tutto il suo terrore: “Oh, terribile disavventura! Sotto questo cielo assassino, ho finito per pescare un serpente marino!”

Certo, stiamo qui parlando di una creatura che raramente supera i due metri di lunghezza, finendo per assomigliare più che altro ad un boa di media lunghezza, per non dire in modo ancor più scevro di metafore all’aspetto generale di un’anguilla; che è poi anche l’origine della seconda parte del suo nome scientifico, assegnatogli per la prima volta dal zoologo Samuel Garman, che ne aveva pescato un esemplare nel 1884 presso la baia di Sagami in Giappone. Tre anni dopo che il suo esimio collega Ludwig Döderlein si era guadagnato il privilegio di descriverlo, finendo tuttavia per perdere gli olotipi come avviene nel più tipico racconto dei marinai. Lasciando spazio ad una comprensibile perplessità del mondo accademico, simile a quella che ebbe modo di circondare per anni il primo esemplare imbalsamato dell’ornitorinco a partire dal 1799, giudicato semplicemente troppo strano per vivere su questa Terra. Ma a profondità marittime di oltre 1.500 metri, questa è cosa largamente nota, le normali regole dell’evoluzione cessano di funzionare allo stesso modo. Mentre ogni aspetto morfologico capace di sembrare surreale in condizioni tipiche, finisce invece per assumere un aspetto possibile, persino conveniente. Ad un punto tale da permettere ad esseri come questo, un inefficiente nuotatore, dotato di un morso tutt’altro che potente ed in effetti molto spesso caratterizzato da un comportamento che appare naturalmente moribondo, di sopravvivere per un periodo di fino a 252 milioni di anni come confermato da un probabile rapporto di parentela con gli elasmobranchi Hybodontiformes, esemplificato dal ritrovamento di alcuni fossili risalenti all’era Paleozoica. Mentre alcune teorie, basate su aspetti alternativi della sua morfologia, giungono a collocarne la possibile esistenza pregressa addirittura a partire dall’epoca Paleozoica (541-251 mya). Il che dimostra se non altro che qualcosa, tra le molte caratteristiche atipiche della creatura, potrebbe essersi dimostrato efficiente al di là di ogni più rosea aspettativa. Permettendogli di continuare a fare ciò che gli riesce meglio, molto più a lungo di ogni altro squalo semi-sconosciuto di questa misteriosa Terra…

preistoria

L’albero maleodorante che cresce nello spazio tra una santabarbara e il Nirvana

Riecheggia nella giungla, sotto l’ombra delle fresche frasche guaianensi, brasiliane, d’Ecuador. Risuona fuori dal tempio induista, dove fu piantato per errore dalle mani di un gruppo di monaci eccessivamente operosi. Rimbomba sulla costa, lungo i fiumi, dietro gli edifici: il suono della sfera poderosa che precipita dall’alto, schiantandosi sul duro suolo che risulta estremamente lieto di contribuire alle preziose circostanze. Quelle di un proiettile soggetto a spinta gravitazionale, ed accelerazione relativa, che massimamente personifica ed interpreta l’utile aritmetica balistica delle verdeggianti ore. Proiezione di un’assedio, dell’alta corona nei confronti delle radicate propaggini inferiori, che può dirsi parte della narrazione stessa del sistema naturale. In altri termini, un’imprescindibile battaglia, alto Vs basso, e viceversa, il cui concludersi non ha in effetti nessun tipo d’importanza nella qualità ed il progredire della scala dei giorni. Pur rappresentando tutto, semplicemente ogni singola cosa, per colei (la pianta) o colui (l’arbusto) che il mondo della scienza è giunto a definire Couroupita guianensis, mentre tutti gli altri preferiscono l’appellativo di albero delle palle di cannone. E quanta precisione, quale enfasi encomiabile, troviamo espresse nella sua tendenza a dare un senso a tale appellativo programmatico ed esistenziale. Nella maniera in cui, al maturarsi del suo frutto distintivo ed imponente, quest’ultimo si stacca in modo autonomo dai rami. Portando a termine il tragitto fino al suolo, in modo chiaramente letterale, esplode.

Che poi non si tratta, siamo chiari, di una vera e propria deflagrazione, quanto piuttosto l’impatto ed il creparsi dell’oggetto in modo già pianificato, giungendo se possibile a dividersi in due perfette metà sotto l’ombra di una quantità innumerevole d’ulteriori munizioni. Il che costituisce l’occasione, oltre che di emettere quel suono roboante, di far iniziare l’altra parte di un copione largamente collaudato: il diffondersi di un valido ed evanescente odore, simile alla gomma bruciata. Ma che il pecaro (cinghiale dell’America centro-meridionale) o il maiale di Moupin (sua controparte nel subcontinente asiatico) trovano straordinariamente appetitoso, al punto da spostarsi da un lato all’altro del proprio habitat per consumare la tenera, maleodorante polpa al suo interno. E con essa, come si conviene, una grande moltitudine di semi.

Si tratta di una prassi ragionevolmente funzionale alla dispersione vegetale, sebbene segua un tipo di copione dalle origini assai più primordiali ed antiche. Vedi la maniera in cui, durante l’epoca preistorica, questi particolari doni della natura fossero riservati ad una bocca e lei soltanto. Quella dalle labbra prensili, ed i denti simili a una morsa, dell’antico Megatherium, la “grande bestia” che oggi siamo soliti associare al bradipo come suo antesignano delle origini, benché fosse di tutt’altra taglia ed imponenza circostanziale. Tale da poter raggiungere, con le sue 4,4 tonnellate per 6 metri d’altezza, direttamente i rami più bassi di queste piante in grado di svettare fino ai 35, allungando le zampe artigliate al fine d’afferrare e spaccare questo equivalente largamente sovradimensionato di un coriaceo e monocromatico melone. La cui valenza gastronomica, nonostante l’alto contenuto nutritivo, oggi siamo soliti chiamare limitata, visto il sapore tutt’altro che gradevole per quanto concerne il raffinato palato degli umani. Al che appare necessario chiedersi, e di contro giungere a giustificare, la ragione per cui tale pianta sia tenuta tanto in alta considerazione, da parte di culture tanto distanti dal punto di vista geografico, a partire da quando il colonialismo inglese fece in modo di trapiantarlo, di sua pura iniziativa, fuori dalle proprie ambascerie e governatorati del territorio indiano. Cognizione che troviamo garantita da due fattori, più di ogni altro: il primo di natura estetica. Ed il secondo, nato da un fraintendimento di portata più che generazionale…

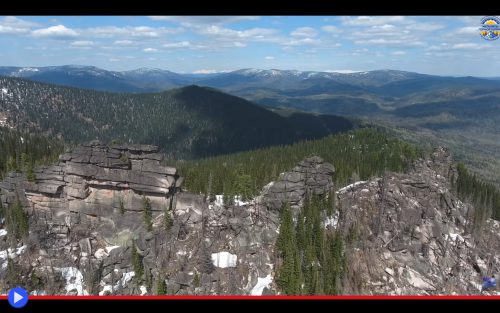

Le discusse vestigia megalitiche di un popolo smarrito sul tetto della Siberia

Sfruttando le odierne pregresse archeologiche e gli ultimi ritrovamenti di resti risalenti alla Preistoria, possiamo dire oggi di conoscere piuttosto accuratamente il luogo d’origine, ed i progressivi movimenti, delle prime inquiete comunità umane. A partire dalla prima manifestazione dell’Homo sapiens, 200.000 anni fa in Africa e lungo l’itinerario successivo delle migrazioni indoeuropee, evento alle radici delle plurime culture da cui derivano entrambi i “mondi” attualmente riconosciuti: Oriente, Occidente. Ma se osserviamo la cronologia approvata per quanto concerne le regioni del Nuovo Mondo, il verticale continente americano, colonizzato circa 15.000 cicli a questa parte cominciando dal settentrione, appare particolarmente evidente l’attraversamento dell’Oceano tramite l’impiego di un perduto ponte di Terra, quello che il mondo accademico è solito chiamare Beringia (per il suo estendersi oltre lo stretto di Bering) ma che i teorici della storia alternativa, i cospirazionisti ed i cultori della teoria extraterrestre non esiterebbero a chiamare Atlantide, Mu o altri nomi strettamente interconnessi a popoli e culture che si affollano nella mitologia ereditata dai nostri antenati. Così appare chiaro il ruolo del più vasto spazio circondato da terre emerse, che oggi ha il nome di massa continentale eurasiatica, come luogo di transito per le popolazioni, cronologicamente corrispondente grosso modo all’epoca in cui le genti del sud-est si spingevano fino al remoto arcipelago indonesiano. Come parte di un viaggio altrettanto interconnesso a culture monolitiche e ipotetici imperi perduti, di cui la scienza non riesce a presentare un numero abbastanza grande di prove inconfutabili per farli figurare nei libri di storia. Non tutti sono coscienti, tuttavia, dell’alto ed inspiegato numero di siti religiosi, rituali e culturali ritrovati nei luoghi remoti della Russia, dove un clima in grado di oscillare fino a molte decine di gradi sotto lo zero avrebbe fatto sospettare l’assoluta invivibilità degli ambienti, almeno fino ad epoche più recenti. Luoghi come il labirinto di pietra della penisola di Kola, Oblast di Murmansk, oppure le triadi di pietra della montagna di Gorelaya, note fin dall’epoca tardo rinascimentale. Largamente sconosciute, d’altra parte, rimasero per un tempo assai più lungo le regioni nel più profondo entroterra della Siberia, dove le restrizioni ai viaggi imposte fin dall’inizio del secolo scorso impedirono alle spedizioni scientifiche di raccogliere dati, almeno fino all’inizio degli anni ’90, successivamente alla caduta dell’Unione Sovietica. Quando abbiamo i primi resoconti di un particolare sito ad est delle montagne di Altai, non troppo lontano dal confine della Mongolia, dove i resti di quella che potrebbe sembrare a pieno titolo un’antica e monumentale fortezza sorgono in corrispondenza di una cresta del paesaggio, comunemente identificata con il nome di Gornaya (monte) Shoria.

Qualcosa di letteralmente inusitato per un dato più di qualsiasi altro, come sarebbe diventato evidente attraverso i primi approcci e notazioni effettuate secondo le metodologie attuali: l’essere composto, in parte rilevante, da un accumulo di pietre in grado di raggiungere il peso unitario di 3.000 tonnellate: abbastanza da renderle, per larga misura, l’oggetto più pesante mai spostato dall’uomo in epoca pre-industriale. Alti e impressionanti macigni di granito sovrapposti l’uno all’altro, con una chiara suddivisione in entità separate ed angoli retti, proprio come fossero i mattoni di un’odierna costruzione in muratura. E spazi interstiziali a misura d’uomo, quasi fossero i residui di antichi archi e porte, mentre la caratteristica striatura di taluni elementi lascia sospettare l’utilizzo di specifici strumenti, dello stesso tipo di quelli usati a Kola e presso altre iterazioni della lunga migrazione ancestrale nella direzione dell’alba. Una significativa svolta nella percezione, nazionale ed internazionale, di questa significativa anomalia paesaggistica si sarebbe quindi verificata nel 2013, per la notizia ripubblicata su Internet dell’archeologo dell’Università della Florida John Jensen, corredata da una ricca serie di fotografie, di un sopralluogo del celebre scienziato di confine Georgy Sidorov di una recente spedizione verso la Siberia meridionale. Durante cui ebbe modo di verificarsi non soltanto l’importante (ri)scoperta di un simile mistero della Terra, ma anche il verificarsi di alcuni eventi inspiegabili e per così dire, sovrannaturali…

L’omerica trasferta della capra che seppe avvolgere le sue corna attorno al mondo

Bestie mitologiche e ardui viaggi fino ai più remoti confini del mondo: se soltanto esistono due soggetti, in grado di evolversi parallelamente attraverso le narrazioni mitologiche dell’uomo, fino a diventare un tutt’uno inscindibile maggiore della somma delle sue due parti! Ciclopi ed unicorni, pesci e donne, arpie, equini e leoni con le ali di un rapace. Testa di una cosa e corpo di un’altra, coda di scorpione, occhi di brace senza nessun tipo di riposo. Creature tanto rare quanto ingombranti dinnanzi a noialtri, in forza di una loro tipica tendenza all’aggressività. Poiché non è possibile addestrare l’inusitato. A meno di accettarne le regole e l’aspetto come fosse un qualcosa di assolutamente normale. Come una capra di assolate valli presso l’accogliente Meridione, che parrebbe fuoriuscita a pieno titolo dalle illustrate pagine di un antico novero antologico di simili creature. Mostri soltanto di nome eppure mai di fatto, visto il posto di rilievo posseduto da questi animali nella storia e le vicende pregresse dell’intera isola siciliana.

Dotata di un candore splendido che può resistere alla pioggia e le intemperie del mondo, la capra cosiddetta girgentana (dall’originale nome della città di Agrigento o Akragas) rappresenta un valido problema nella classificazione già a partir dall’epoca della sua prima esistenza documentata. Poiché pur tradizionalmente associata, per probabile inferenza, alla più nota ed importante storia sulla nascita di Zeus, non viene oggi ritenuta tuttavia essersi aggirata tra i confini della Magna Grecia fino ad almeno 10 secoli più tardi, grazie all’interscambio commerciale con i popoli d’Oriente nel corso della sincretizzazione pan-europea nell’epoca tardo medievale. Questo a causa e come appare in modo chiaro per il suo possesso di un tratto genetico tra i più notevoli e stupefacenti: il grande paio di corna capace di raggiungere fino ai 70 cm nei maschi dominanti, dalla forma appiattita e arrotolata su se stessa alla maniera di un cavatappi, oppure la spirale del suo stesso acido desossiribonucleico, alias codice genetico o DNA. Permettendo di desumere, sebbene la certezza non sia qui certamente di casa, una potenziale discendenza dalla forma e l’aspetto preistorico della Capra prisca o bhukko, specie preistorica attestata nell’intera area indoeuropea con particolare numero di ritrovamenti in Austria e nella Galizia Orientale, per non parlare di almeno due statuette facenti parte del tesoro antichissimo della città mesopotamica di Ur. Almeno fino ad essere stata sostituita, per una maggiore facilità di gestione ed allevamento, dalla discendenza odierna della Capra aegagrus, originaria di Creta, Caucaso ed India. Per lasciare, nell’areale niente meno che cosmopolita di uno degli animali destinati a diventar domestici per eccellenza, un singolo territorio all’altro capo dei continenti, all’ombra di quell’alto tetto che costituisce la sommità più alta del pianeta stesso: l’Himalaya, il Tibet e le ampie lande pakistane, dove la chiamano in lingua urdu capra mārkhor, ovvero letteralmente “[dalle] corna che si avvitano su loro stesse.” Capra per lo più selvatica di dimensioni medie ed un colore tendente al marrone scuro, dalla muscolatura maggiormente sviluppata ma dotata degli stessi favolosi ornamenti cranici dell’odierna girgentana, riuscendo a confermare almeno in linea di principio un lungo e complesso viaggio di ritorno presso i luoghi d’origine sulle acque del più importante mare per le civiltà occidentali del Mondo Antico, si ritiene grazie a scambi commerciali condotti da popoli originari primariamente della penisola arabica e i più immediati dintorni. Permettendo in questo modo all’ornato sovrano caprino di tornare alla “sua” personale Itaca, dalle dimensioni certamente un po’ più vaste rispetto all’odisseica meta del più sfortunato degli eroi greci. Fino al punto di costituire il più notevole triangolo del suo intero contesto geografico, punto d’incontro d’innumerevoli ricchezze provenienti dai regni ed imperi più distanti. Affinché nessuno potesse mai più affermare, allora ed in futuro, che la capra girgentana fosse un degno ed esclusivo simbolo della Sicilia…