Riecheggia nella giungla, sotto l’ombra delle fresche frasche guaianensi, brasiliane, d’Ecuador. Risuona fuori dal tempio induista, dove fu piantato per errore dalle mani di un gruppo di monaci eccessivamente operosi. Rimbomba sulla costa, lungo i fiumi, dietro gli edifici: il suono della sfera poderosa che precipita dall’alto, schiantandosi sul duro suolo che risulta estremamente lieto di contribuire alle preziose circostanze. Quelle di un proiettile soggetto a spinta gravitazionale, ed accelerazione relativa, che massimamente personifica ed interpreta l’utile aritmetica balistica delle verdeggianti ore. Proiezione di un’assedio, dell’alta corona nei confronti delle radicate propaggini inferiori, che può dirsi parte della narrazione stessa del sistema naturale. In altri termini, un’imprescindibile battaglia, alto Vs basso, e viceversa, il cui concludersi non ha in effetti nessun tipo d’importanza nella qualità ed il progredire della scala dei giorni. Pur rappresentando tutto, semplicemente ogni singola cosa, per colei (la pianta) o colui (l’arbusto) che il mondo della scienza è giunto a definire Couroupita guianensis, mentre tutti gli altri preferiscono l’appellativo di albero delle palle di cannone. E quanta precisione, quale enfasi encomiabile, troviamo espresse nella sua tendenza a dare un senso a tale appellativo programmatico ed esistenziale. Nella maniera in cui, al maturarsi del suo frutto distintivo ed imponente, quest’ultimo si stacca in modo autonomo dai rami. Portando a termine il tragitto fino al suolo, in modo chiaramente letterale, esplode.

Che poi non si tratta, siamo chiari, di una vera e propria deflagrazione, quanto piuttosto l’impatto ed il creparsi dell’oggetto in modo già pianificato, giungendo se possibile a dividersi in due perfette metà sotto l’ombra di una quantità innumerevole d’ulteriori munizioni. Il che costituisce l’occasione, oltre che di emettere quel suono roboante, di far iniziare l’altra parte di un copione largamente collaudato: il diffondersi di un valido ed evanescente odore, simile alla gomma bruciata. Ma che il pecaro (cinghiale dell’America centro-meridionale) o il maiale di Moupin (sua controparte nel subcontinente asiatico) trovano straordinariamente appetitoso, al punto da spostarsi da un lato all’altro del proprio habitat per consumare la tenera, maleodorante polpa al suo interno. E con essa, come si conviene, una grande moltitudine di semi.

Si tratta di una prassi ragionevolmente funzionale alla dispersione vegetale, sebbene segua un tipo di copione dalle origini assai più primordiali ed antiche. Vedi la maniera in cui, durante l’epoca preistorica, questi particolari doni della natura fossero riservati ad una bocca e lei soltanto. Quella dalle labbra prensili, ed i denti simili a una morsa, dell’antico Megatherium, la “grande bestia” che oggi siamo soliti associare al bradipo come suo antesignano delle origini, benché fosse di tutt’altra taglia ed imponenza circostanziale. Tale da poter raggiungere, con le sue 4,4 tonnellate per 6 metri d’altezza, direttamente i rami più bassi di queste piante in grado di svettare fino ai 35, allungando le zampe artigliate al fine d’afferrare e spaccare questo equivalente largamente sovradimensionato di un coriaceo e monocromatico melone. La cui valenza gastronomica, nonostante l’alto contenuto nutritivo, oggi siamo soliti chiamare limitata, visto il sapore tutt’altro che gradevole per quanto concerne il raffinato palato degli umani. Al che appare necessario chiedersi, e di contro giungere a giustificare, la ragione per cui tale pianta sia tenuta tanto in alta considerazione, da parte di culture tanto distanti dal punto di vista geografico, a partire da quando il colonialismo inglese fece in modo di trapiantarlo, di sua pura iniziativa, fuori dalle proprie ambascerie e governatorati del territorio indiano. Cognizione che troviamo garantita da due fattori, più di ogni altro: il primo di natura estetica. Ed il secondo, nato da un fraintendimento di portata più che generazionale…

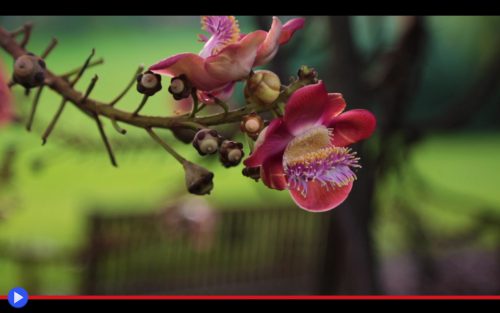

Albero interessante per il suo aspetto aggrovigliato, in quanto membro dell’ampia e diversificata famiglia delle Lecythidaceae o noci asiatiche, il C. guayanensis vanta dunque meriti visuali che variano in maniera significativa con la stagione. Laddove in presenza di un ampio numero di frutti, simili ad altrettante sfere pendule cresciute in maniera diretta sul tronco, suscita più che altro l’impressione di trovarsi innanzi ad un qualcosa di strano e spropositato. Mentre soltanto qualche settimana prima, allo sbocciare dei suoi fiori straordinariamente distintivi, nessuno avrebbe dubitato che potesse trattarsi di un’eccezionale pianta ornamentale. Assembramento simile ad un’orchidea dagli odorosi petali color fucsia acceso, coi pistilli rosa che si dipanano da un corpo centrale di colore giallo, in maniera tale che gli insetti, avventurandosi all’interno, non possano fare a meno di disturbarli. Venendo in tale modo ricoperti del materiale genetico della pianta. Nient’altro che un metodo ulteriore, se vogliamo, in cui la pianta si è adattata al suo ambiente faunistico d’appartenenza, sfruttando le circostanze in essere al fine di raggiungere l’importante obiettivo della riproduzione finale. Fiore la cui stessa forma ed esistenza, nel frattempo, può dirsi alla base dell’enorme considerazione concessa a tale albero entro i confini della principale religione politeistica d’Asia, per via della sua presunta corrispondenza visuale al leggendario nagalingam, fiore sacro al potente Shiva. Creazione vegetale in cui il cappuccio stesso si presume assomigliare ad un naga, membro del popolo mitologico degli uomini serpenti, mentre il rigonfiamento alla base dell’infiorescenza dovrebbe corrispondere per l’appunto ad un linga, il simbolo fallico considerato marchio metafisico della divinità. Così come, tradizionalmente, una funzione allegorica di simile portata veniva associata al grande albero dicotiledone della Shorea robusta anche detto albero del sal, sakhua o shala, connesso in modo particolare ai culti degli dei Shiva e Vishnu. Il che sarebbe stato gradualmente soprasseduto, nel corso degli ultimi due secoli, da un culto delle piante tale da attribuire funzioni largamente simili all’albero trapiantato dal Sudamerica, capace di trarre vantaggio da una particolare capacità di proliferazione, letteralmente inusitata fuori dal proprio naturale territorio d’appartenenza. Particolarmente notevole risulta essere, a tal proposito, la capacità della pianta di produrre fino a 1.000 fiori al giorno, per ospitare in seguito un gran totale di fino a 150 frutti, ciascuno dei quali in grado di contenere un massimo di 550 semi. Il che lascia facilmente immaginare la rapidità con cui possa riuscire a riprodursi attraverso il suolo fertile del sottobosco, anche senza l’intervento diretto degli umani e spesso anche a discapito dello stesso albero del sal. Fino ad averlo sostituito, in maniera imprescindibile ed ormai difficile da riportare allo stato originario, nell’immaginario collettivo dei devoti e come simbolo di molti stati ed organizzazioni indiane. Vedi il caso particolarmente rappresentativo, citato da Mongabay, in cui membri del governo dello Sri Lanka provvidero a piantarne erroneamente un esemplare come simbolo della pace ritrovata con il gruppo dei ribelli separatisti Tamil Tigers nel 2002, finendo per commemorare erroneamente un tutt’altro tipo di ricorrenza. Come spiegato e dimostrato nello stesso articolo, che cita a tal fine la maniera in cui un simile gesto a vantaggio di un albero di palle di cannone in Sri Lanka era stato utilizzato nel 1901, al fine di commemorare una visita di sua maestà Re Giorgio V e la regina Mary presso i giardini botanici di Peradeniya. Cementando e rendendo idealmente eterno, la condizione di predominio degli stranieri su questa terra che già agognava di poter tornare all’indipendenza.

Come dicevamo pressoché inutile in cucina, dato l’odore pungente ed il gusto tutt’altro che gradevole, il frutto del C. guianensis viene usato di contro per nutrire frequentemente gli animali domestici, oltre a trovare un ampio utilizzo nella medicina tradizionale di entrambe le aree geografiche, quella di origine e d’adozione. Così che in campo ayurvedico ben nota riesce ad essere la sua capacità antinfiammatoria ed antipiretica, tale da poter allontanare infezioni, rigonfiamenti e dolori di vario tipo. Oltre ad avere l’ineccepibile dote presunta, non propriamente acclarata in modo scientifico, di agevolare la guarigione dalla malaria. Mentre gli indios dell’Amazzonia sono soliti ricavarne infusi e tè di vario tipo, considerati capaci di allontanare l’ansia e l’ipertensione venosa.

Una capacità taumaturgica che possiamo ritrovare nel racconto a fondamento religioso dell’intera vicenda, che individua l’albero del sal, nonché il suo “simile” dalle pendenti palle di cannone, come luogo scelto per la dipartita del Buddha storico, presso un giardino di Lumbini, nel Nepal meridionale. Dove si dice che il Venerabile, avendo ormai compiuto la sua missione sulla Terra, si fece preparare un giaciglio dai suoi discepoli tra due tronchi di tale sacro arbusto, sopra cui si sdraiò lasciando indietro le tribolazioni e i desideri dell’esistenza. Verso il traguardo e conseguenza finale del tutto inevitabile, a coronamento del percorso di studio e introspezione intrapreso attraverso il progredire della sua esistenza tra i viventi. Finendo, in questo modo, di plasmare una delle più grandi e seguite religioni della Terra. E

se dovesse occorrervi un’ulteriore prova che la pianta del sal fosse in realtà una Shorea robusta e non la propria controparte trapiantata, considerate per un attimo quanto segue: come avrebbe potuto mai riuscire, persino il Buddha stesso, a meditare sotto l’incombente pesi di possenti sferoidi proni ad impattare da un momento all’altro contro il suolo? Di sicuro, persino il più santo tra gli esseri, avrebbe scelto un luogo differente per abbandonare la materia… A meno che cercasse un qualche tipo d’aiuto molto pratico, ed ineluttabile come la mela di Isaac Newton, per riuscire a farlo.