Il concetto di bellezza può variare in modo significativo quando ci si sposta tra i diversi popoli della Terra, nonostante possano sussistere alcuni punti di riferimento comuni. Uno tra questi è l’ideale personificazione del concetto, se presente, quasi sempre riconducibile a una figura di genere femminile, dalla genesi e un destino chiaramente sovrannaturali. Vedi Venere che nasce dalla sua conchiglia ed allo stesso modo, tra la discendenza cinese derivante dall’etnia vietnamita dei Hmong, la venerabile Yang Asha, Dea che incarna lo splendore inoppugnabile della natura e tutto ciò che ne costituisce il flusso ininterrotto parallelo alle fugaci generazioni umane. Lei che sorta, come per magia, dalle profondità di un pozzo taumaturgico, sbocciò all’inizio di una primavera come nessun altra, circondata da fiori, farfalle e uccelli provenienti da ogni angolo del globo. Poiché si diceva che dopo soltanto un giorno, sapesse già parlare. Dopo due, cantare. Dopo tre, danzare. E giunta al quarto, per buona misura, si fosse dimostrata incline a mettersi a ricamare. Finché qualche migliaio d’anni dopo, come risposta ad un bisogno del nostro mondo contemporaneo, non avrebbe assunto la forma fisica di un’imponente statua, alta 88 metri e costruita nel bel mezzo della provincia Guizhou, tra le notevoli montagne e verdeggianti distese dove pareva essercene il più significativo bisogno. Laddove il condizionale è d’obbligo, come quasi sempre, dinnanzi alle necessità non propriamente derogabili di un popolo soggetto alle diffuse problematiche dell’entroterra asiatico rurale. Sebbene sia difficile congiungere la propria voce a quella delle molte critiche elaborate, in patria e all’estero, sulla falsariga della classica domanda: “Davvero non sapevate come investire i fondi?” Quando si prende atto dei notevoli pregi esteriori di quest’opera, senz’altro disegnata da un artista in grado di riuscire a catturare i meriti di un simile soggetto più che meramente antropomorfo. E proprio questo rappresentato, in tutta la sua conturbante magnificenza, mentre indossa l’abito tradizionale e il copricapo finemente ornato dei Miao, realizzato interamente con un particolare metallo lucido mirato a rendere omaggio ai manufatti argentei che vengono costruiti, fin da tempo immemore, presso tali distintivi lidi. Così largamente entrati a far parte del senso comune grazie alle copiose quantità di materiali promozionali, documentari ed altri supporti divulgativi prodotti dal governo della Cina, nel prolungarsi ormai da decadi di una battente campagna sull’unicità di questa gente, dei loro costumi e le caratteristiche progressiste della loro società marcatamente egualitaria, non soltanto tra le diverse classi sociali ma anche tra i generi, maschile e femminile. Presa, non a caso, come termine di paragone durante gli anni di Mao Zedong, che adattò l’antica leggenda di Yang Asha alle tribolazioni della classe proletaria, particolarmente in merito al complicato dipanarsi della sua vicenda romantica con l’astro solare ed il suo fratello notturno…

personaggi

Le due statue che ruotano come pianeti su un lampione del Manhattan Bridge

La profondissima natura della mente umana può essere inquadrata nel sistema dei tre regni che coesistono all’interno del Creato: Minerale, Vegetale, Animale. Per il modo in cui possiamo tutti essere rappresentati da un’insieme di semplici forme, definite dalla mano esperta di colui che opera con il martello e lo scalpello su di un blocco di pietra calcarea. Per l’intero breve arco della nostra vita, non così diverso dalla nascita, la crescita e la sfioritura di qualcosa di magnifico, creato dalla pianta per accompagnarsi al suo difficile processo riproduttivo. E nella maniera in cui, vedendo una brillante fonte d’illuminazione, non possiamo fare a meno di aggirarci attorno ad una simile luminescenza. Proprio come l’Animale più elegante tra tutti gli artropodi: la falena. Ma ci sono poche statue, forse neanche una, in cui la mente e il corpo degli umani vengono rappresentati con riferimento ai lepidotteri e olometaboli di questo mondo. Mentre ce ne sono almeno due, dedicate a trasformarsi in lampade o per meglio dire, dei lampioni. Per vederle ancora oggi basta prendere un aereo, scendere a La Guardia e attraversare la città verso meridione, fino al grande ponte costruito nel 1909 ed abbinato al nomen-omen di Manhattan Bridge. Sul cui principiare, da quel lato della baia, figuravano in origine due alti pilastri, coronati da presenze femminili frutto della celebrata creatività oggettiva di Daniel Chester French, futuro autore del celeberrimo Abrahm Lincoln seduto sul suo trono a Washington DC.

Figuravano, perché nel 1963 l’importantissima figura di urbanista del più volte criticato, nonché noto discriminatore razziale Robert Moses (1888 – 1981) aveva qui deciso di aggiungere un paio di corsie stradali, oltre a rimuovere le conturbanti tentatrici marmoree frutto di un’epoca e un sentire Liberty ormai lungamente superati, così che mentre il progetto di viabilità sarebbe naufragato, lo stesso non sarebbe accaduto per il presunto sforzo moralizzatore. Tale da portare Miss Brooklyn e Miss Manhattan, come si chiamavano le grandi sculture, fra tutti i luoghi proprio innanzi al vasto ingresso del Brooklyn Museum. A corrompere le menti già perdute d’intellettuali ed altre simili figure di dubbia utilità civile. E questo avrebbe anche potuto costituire il triste epilogo della vicenda, se non fosse stato per l’iniziativa del 2016, promossa e parzialmente finanziata dal collettivo artistico Percent for Art, finalizzato a permettere al creatore di opere contemporanee Brian Tolle di aggiungere un capitolo ulteriore alla faccenda. Offrendo il contributo delle sue splendide riproduzioni degli originali, create in resina polimerica semi-trasparente, e montate sulla cima del più tipico di tutti gli arredi urbani: un lampione. Splendide perché girano costantemente sull’intero arco dei 360 gradi, mentre brillano di luce propria ricordando un faro per i naviganti della strada sottostante. Mentre volgono lo sguardo prima da una parte, poi dall’altra. Comunque tutto intorno, sempre e in ogni luogo. Tentando di abbracciare la chiassosa collettività di una delle più affollate e affascinanti città del mondo…

La discussa prova che gli antichi messicani avrebbero cavalcato i dinosauri

In base alla teoria dell’inversione periodica dei poli magnetici terrestri, elaborata per la prima volta dall’ingegnere elettrico Hugh Auchincloss Brown (1879-1975) l’asse di rotazione del nostro pianeta non sarebbe stato in alcun modo un assioma invariabile del Creato, bensì uno stato dei fatti in grado di cambiare periodicamente, in forza di fattori esterni e totalmente fuori dal nostro controllo. Sebbene soggetti, fortunatamente, a un certo grado di prevedibilità e persino, al giorno d’oggi, prevenzione. Fu proprio costui d’altronde a descrivere l’ipotetica procedura, complessa ma realizzabile, finalizzata a rimuovere “l’accumulo di ghiaccio dai poli” mediante l’utilizzo di bombe atomiche, come possibile risposta ai dati da lui raccolti sul recente aumento di “oscillazione” della normale rotazione cosmica attorno al nostro asse centrale. Ben più che un mero esperimento (per quanto estremo) bensì un passaggio di primaria importanza, quando si considera le monumentali catastrofi verificatosi, ad intervalli di circa 4000-7500 anni al verificarsi di tali eventi, nella storia pregressa della specie umana. Proprio per questo non così eccezionalmente ben documentata come crediamo, e costellata di misteri irrisolti come l’ipotetica benché probabile esistenza pregressa del continente di Mu o la città di Atlantide, e molteplici altri misteri soltanto menzionati nelle cronache pregresse degli antenati. Luoghi e storie come quella dell’antica cultura pre-ispanica della parte occidentale del Messico dei Chupícuaro, presso l’area maggiormente a settentrione della vasta area geografica e culturale denominata mesoamericana. Connotata dal bizzarro e inaspettato ritrovamento risalente all’estate del 1944, che avrebbe finito per diventare indirettamente una delle maggiori prove a supporto dei presupposti elaborati da Mr Brown.

Tutto ebbe inizio dunque, come spesso capita nei poemi, con una cavalcata all’ombra del Cerro Toro, omonimo della celebre montagna in Spagna e famoso per il suo vino, grazie alla tenuta fondata nel 1956 dalla famiglia giapponese di Makoto Kambara. Non troppo distante dal cui terreno, 12 anni prima, il venditore di attrezzi di discendenza tedesca Waldemar Julsrud si trovava a compiere una tranquilla escursione equina nella zona fuori la cittadina di Acámbaro, quando durante una sosta scorse qualcosa d’inaspettato tra l’erba del pendìo: quella che poteva soltanto essere una preziosa statuetta di terracotta, risalente a quella civiltà ancora largamente misteriosa, che secondo i dati fin qui raccolti sarebbe stata in epoca remota sconfitta, o inglobata dal grande impero azteco di Tenochtitlán. L’oggetto rappresentava un qualche tipo di creatura quadrupede, serpentiforme, rettiliana e soprattutto ricoperta di quel tipo di placche ossee che in base ai ritrovamenti paleontologici di cui possiamo disporre, può soltanto corrispondere a un particolare trascorso evolutivo della natura. Quello preistorico delle creature che avrebbero, in base ai dati raccolti, dominato un tempo le vaste vallate della Terra. Dinosauri, cos’altro? In breve tempo, Julsrud mise alle sue dipendenze un’intera squadra di scavatori locali, che avrebbero lavorato per l’intera decade successiva. Mentre quello che sarebbe emerso a seguire, semplicemente non ha precedenti nelle discipline archeologiche dei nostri giorni: oltre 33.000 figurine di terracotta, molte delle quali raffiguranti esseri umani intenti ad interagire in varie maniere con simili creature di epoca Giurassica o successiva, nonché individui vestiti con fattezze aliene o abbigliamento egizio, africano, indiano. Qualcosa di capace, in altri termini, di riscrivere completamente la cronistoria pregressa dei nostri presupposti ufficialmente ormai acquisiti, e non solo…

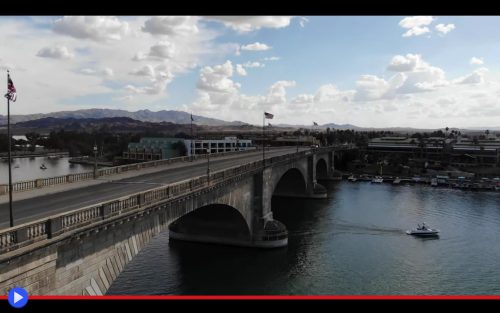

Il ponte che attraversò l’oceano per volere di un ricco imprenditore americano

Maestoso e spropositato, terribile e pervasivo, può inevitabilmente essere definito il potere del Dio Mammona. Simbolo dei soldi, ovvero di quel flusso che ogni aspirazione e umana conseguenza sa pervadere, creando e distruggendo cose che da sole non avrebbero potuto veicolare l’energia fondamentale del mutamento. Soldi che distruggono, realizzano, costruiscono ed appianano le divergenze. Sopra cui vengono costruiti grattacieli, muri, ponti ed autostrade. Ma talvolta, invece di creare, spostano. Rendendo possibile il difficilmente immaginabile. Rivoluzionando l’essenziale percezione dell’Esistenza.

Robert Paxton McCulloch (1911-1977) era un neolaureato in ingegneria della Stanford University statunitense che aveva un sogno: dare un modo ai boscaioli di tutto il mondo di poter tagliare grossi tronchi in modo rapido, conveniente, senza eccessiva fatica. Nel 1925, ereditando la fortuna che era stata di suo nonno costruttore di centrali elettriche alle dipendenze di Thomas Edison in persona, egli ebbe finalmente modo di dar forma alla sua idea. Avendo fondato, nell’immediato dopoguerra, la McCulloch Engineering Company di Milwaukee, poi M. Aviation e infine M. Motors Corporation. Dove specializzandosi nella miniaturizzazione dei motori diesel, raggiunse l’apice di nuovi, piccoli dispositivi tagliaerba per i proprietari di giardini. E un apparato, per la prima volta abbastanza piccolo da essere sollevato da una singola persona, in cui un’affilata catena girava vorticosa attorno ad una guida in metallo. Tanto pratico da meritare un ampio successo su scala nazionale e nel mondo…

Fu così che l’uomo, con una carriera alle spalle ed ormai più che miliardario, si trovava casualmente in vacanza presso la città di Londra nell’anno 1968 quando il suo agente immobiliare Robert Plumer gli fece notare qualcosa di assolutamente privo di precedenti. La maniera in cui l’amministrazione cittadina, nell’ottica di un rinnovamento dei sistemi di attraversamento sul Tamigi, stava non soltanto procedendo all’accurata demolizione, un mattone dopo l’altro, del vecchio ponte costruito dall’importante ingegnere vittoriano John Rennie ed il suo omonimo figlio. Ma cercava, con veemenza sorprendente, qualcuno che fosse disposto ad acquistarne la forma fisica ormai priva d’utilità nel suo originario contesto di provenienza. In quello che potremmo definire il più imponente, e costoso souvenir della storia. Ora il fatto che tale infrastruttura, chiamata da tutti solamente il London Bridge proprio perché situato nell’antico sito d’accesso dove tanti suoi predecessori si erano succeduti, fin dai tempi dell’originale colonia romana di Londinium, stesse gradualmente sprofondando nelle acque fluviali per il troppo traffico, mostrando chiari e pervasivi segni di d’usura, non preoccupava eccessivamente una figura come quella di McCulloch. Che coi propri occhi illuminati dalla sacra fiamma dell’invenzione, iniziò subito a sentire l’odore di un piano. Caso vuole infatti che nel 1958, egli avesse acquistato in una delle sue decisioni imprenditoriali meno oculate il terreno di un campo di residenza militare risalente ai tempi della seconda guerra mondiale, situato nella terra arida dell’Arizona e circondato per tre lati dal lago artificiale di Havasu. Nella speranza di poter cogliere i frutti di quel principio molto americano, reso celebre dal film del 1989 con Kevin Kostner “L’uomo dei sogni”, secondo cui costruendo un valido villaggio residenziale, piuttosto che un campo da baseball, in tempi ragionevoli “loro” sarebbero arrivati. Ma poiché “loro” tardavano a decidersi, era il momento di fare qualcosa di grande, straordinario, memorabile, epocale. Ed è così che inizia una delle vicende più incredibili, superflue e surreali dell’intera progressione ingegneristica del Novecento…