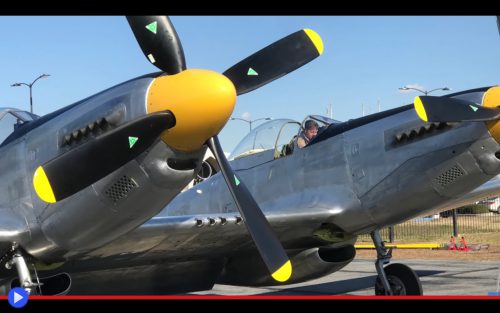

“Come api al miele” pensò William il pilota di caccia, alla sua 14° sortita dall’isola di Guadalcanal, superato il numero critico costato la sopravvivenza a tanti dei suoi colleghi all’accademia di volo e gli altri membri del XIII Squadrone delle Forze Aeree: “Come dannatissime api al miele” premendo innanzi la leva che controlla i giri del motore, lo sguardo invidioso sull’emblema con fiamme del più vicino bombardiere B-24 molto più grande, e per questo più importante, del suo agile P-51H Mustang: 8-10 persone, ciascuno con un ruolo altamente specifico ma dotato di sensibili gradi di ridondanza, capaci quindi di sostituirsi l’uno all’altro in caso di necessità. Verso l’inizio del 1944, ormai, tutti conoscevano la prassi: il grande gruppo di volo avrebbe proceduto dal campo di volo di Carney fino all’isola di Iwo Jima ad oltre 1.000 Km di distanza, dove i possenti quadrimotore avrebbero rilasciato il loro carico esplosivo sulle postazioni nemiche. Ma prima di quel momento, uno o più stormi di temibili Mitsubishi A6M “Zero” o Kawasaki Ki-61 “Tony” avrebbero portato a termine il loro proposito d’intercettazione, ingaggiando il gruppo e costringendolo a sfruttare i punti forti del suo aeroplano: velocità in picchiata e potenza di fuoco. Essenzialmente come dire che, dopo il primo passaggio eventualmente portato a termine con successo, la superiore manovrabilità dei giapponesi avrebbe cambiato radicalmente i rapporti di forza, avvicinando la missione a un fallimento totale. La coordinazione con gli altri caccia dello stormo era essenziale. E fu allora che al momento in cui gli capitò di scorgere il nemico all’orizzonte, quei puntini verde scuro che potevano essere significare soltanto una cosa e mentre la radio a bordo riceveva l’allerta di rito, William provò per un momento sua familiare sensazione, quella pulsione e il desiderio di poter agire con i suo compagni come se potesse “essere una cosa sola” con essi, fondersi nella perfetta macchina da guerra che in tanti momenti precedenti, era bastata a prevalere. “Almeno due aerei, due aerei in uno…”

Per comprendere il significato di una forma come quella del North American F-82 Twin Mustang (XP-82 in fase prototipica) aereo progettato verso la fine della seconda guerra mondiale ed entrato in servizio solamente un anno dopo di essa, per poi giungere ad assolvere a limitate funzioni durante tutto il corso del conflitto in Corea, dovreste pensare a William come una sorta di pilota prototipico o ideale portavoce della sua categoria, nella maniera dell’insetto eusociale che comunica, con una danza ben precisa, la direzione futura in cui potrà espandersi l’intero alveare. E al senso pratico dell’ingegneria aeronautica, come un faro proiettato nell’ideale destinazione di un simile approccio di miglioramento: poiché se una cosa è già buona da sola, raddoppiarla potrà renderla solo migliore, giusto? O sbagliato? Dipende, avrebbe potuto rispondere Edgar Schmued, capo ingegnere della North American Aviation in quegli anni, contattato dal comando centrale per un nuovo tipo di caccia di scorta, che potesse operare ad altitudini ancora più elevate, per un raggio ancor più lungo e riuscire quindi ad accompagnare i bombardieri tattici americani fino all’ultima destinazione prefissata. Assolvendo inoltre ad un problema niente meno che fondamentale: la maniera in cui gli ultimi miglioramenti sotto questi due ultimi punti di vista, avessero portato l’aereo a godere di un’autonomia maggiore di quella del suo componente di bordo più essenziale, il pilota. Che dopo quattro, cinque ore di volo, poteva ritrovarsi ad affrontare in combattimento una controparte perfettamente fresca e riposata, sopra i cieli di un Giappone in fiamme. Ecco dunque l’idea geniale, o folle, nata dal bisogno puro e semplice di tale circostanze… Far di quello che era duplice, un tutt’uno singolo & indiviso. Unire le due fusoliere come fossero gli scafi di un catamarano (concetto niente affatto nuovo, vedi il P-38 Lightning) ma farlo lasciando intatte le relative cabine di comando. Per avere due piloti dentro al caccia, di cui uno sempre pronto all’azione…

aerei

La strana guerra delle streghe sovietiche dei cieli

Stanco per la guerra, Iosif Stalin appoggiò la pipa sopra il posacenere creato da un solo pezzo di cristallo di San Pietroburgo, compiacendosi di quel silenzio tanto a lungo considerato necessario in quell’inizio ottobre del 1941. L’ufficio situato al secondo piano del Cremlino era l’unico ambiente illuminato a quell’ora di tarda sera, in cui tra le alte mura rimanevano soltanto le guardie del palazzo e lui, intento a scrivere sulla semplice scrivania in legno. All’orario concordato, la persona che stava aspettando bussò alla porta, quindi aprì senza aspettare la risposta. Stalin sorrise sotto i baffi: non era mai stata un tipo formale, neanche quando gli avevano appuntato sull’uniforme le maggiori onorificenze della nazione. “Compagno Segretario” Esordì senza perdere tempo Marina Mikhaylovna Raskova, eroina dell’Unione Sovietica ed esperta pilota/navigatrice d’aerei: “Il nemico è alle porte. Sono venuta quindi a farti una richiesta che dovrà senz’altro trovare il tuo consenso. Lascia che anche noi possiamo fare la nostra parte! Noi donne, figlie, madri, combattenti per la libertà! Donaci le ali di cui abbiamo bisogno per proteggere la Madre Patria!” Stalin squadrò colei che aveva di fronte, prima di preparare una risposta. C’era stato un grande impegno collettivo, mediatico e di propaganda, tre anni prima, per far riconoscere al popolo in questa donna lo stesso spirito della celebre aviatrice statunitense Amelia Earhart, quando aveva completato assieme al suo equipaggio di due persone il viaggio a bordo di un bombardiere DB-2 da Mosca a Komsomolsk, nell’Estremo Oriente, oltre i 5.947 Km necessari a stabilire il più lungo volo in linea retta della storia umana. Il potente capo della nazione sovietica, probabilmente l’unico individuo che poteva farlo in quel momento della storia, decise quindi che era giunto il momento. Inarcando leggermente il sopracciglio destro, sollevò la mano dalla parte opposta. Il suo dito indice, medio ed anulare erano sollevati. Quindi spiegò per filo e per segno un’altra rivoluzionaria idea.

Tre furono, a partire da quel punto di svolta nella seconda guerra mondiale e fino alla sua fine, gli squadroni prevalentemente al femminile facenti parte della Voenno-vozdušnye sily, nome nazionale delle Forze Aeree, ciascuno dedicato a una diversa attività conducibile nei cieli della guerra: il 586°, dotato di aerei caccia Yak-1, successivamente Yak-7b e Yak 9, comandato da Tamara Kazarinova; il 587°, agli ordini della stessa Raskova, integralmente costituito da bombardieri leggeri bimotore Petlyakov Pe-2, destinato a produrre altre cinque eroine dell’Unione Sovietica in funzione delle sue gloriose gesta. E poi c’era il 588°, soprannominato con l’appellativo di battaglia “Streghe della Notte” con ben 24 delle sue aviatrici destinate a ricevere lo stesso status d’insostituibili tesori della battaglia. Questo particolare reggimento agli ordini di Yevdokiya Bershanskaya, d’altra parte, fu l’unico ad utilizzare una particolare tecnica per fare la guerra ai tedeschi, la cui semplice implementazione richiedeva un particolare tipo di approccio al pericolo, che essenzialmente subordinava la propria stessa sopravvivenza al completamento di una difficile missione. Tutto aveva inizio, normalmente, al sopraggiungere delle prime tenebre del vespro…

L’incredibile micro aeroporto dell’isola caraibica di Saba

400 metri, in termini generali, non sono pochi. Ma 400 metri per far fermare due o tre tonnellate di alluminio, dotate di un carrello retrattile ed un paio di potenti motori a turboelica, ecco…. “Nessun aereo potrà mai atterrare all’ombra del vulcano Mount Scenery, punto più alto dell’intero territorio d’Olanda” era l’opinione diffusa a quei tempi, benché, 1 – L’Olanda sia piuttosto piatta e in genere, anche per questo, piena d’aeroporti e 2 – Essa risulti generalmente priva di attività freatico-magmatica capace di minacciare le condizioni per la messa in pratica del volo a motore. Punto di vista destinato a trovare una smentita, indiscutibile da chicchessia, quando l’aviatore inglese Rémy de Haenen nato da madre francese e padre olandese fece una trionfale apparizione dall’abitacolo del suo idroplano Vought-Sikorsky OS2U, appena atterrato presso la laguna di Fort Bay in quel fatidico giorno del 1946. Il che ci lascia l’opportunità di fare caso, d’altra parte, a come questa specifica parte dei Paesi Bassi non si trovi affatto in Europa, costituendo piuttosto l’isola di 13 chilometri quadrati posizionata tra le Piccole Antille e il territorio non incorporato di Puerto Rico, là dove i pirati dei Caraibi, un tempo, imperversavano dettando la loro personale interpretazione delle leggi del mare. Ma l’acqua cessa di gravare con il proprio peso e i limiti circostanziali sopra l’uomo, nel momento in cui quest’ultimo, librandosi, riesce a sollevarsi verso l’obiettivo di una meta chiaramente determinata, all’altro capo di un tragitto chiaro e funzionale allo scopo.

Un’opinione almeno in apparenza condivisa, di lì a poco, dagli stessi membri del concilio dell’isola con potere decisionale, convinti dallo stesso Haenen e l’appaltatore Jacques Deldevert che una pista d’atterraggio avrebbe potuto trovare collocazione, grazie a un ragionevole intervento paesaggistico, presso il sito di Flat Point, solida e pianeggiante sezione del territorio costituita dalla lava solidificata di una qualche eruzione in epoca non sospetta, ben presto livellata e ripulita dalla vegetazione. Così che proprio qui, entro il 9 febbraio del 1959, l’eroe straniero potesse atterrare di nuovo, questa volta a bordo di un aereo di tipo convenzionale e di fronte alla testimonianza appassionata di una parte significativa di tutti degli abitanti dell’isola di Saba. Ma l’impresa venne giudicata dal consenso pubblico, sostanzialmente, come pericolosa e inutile, portando i politici a vietarne qualsivoglia ripetizione fino al 1962. Mutevole è del resto la morale pubblica, come il soffio di quel vento che spostava innanzi le navi, così che in quell’anno fondamentale, con l’avvicinarsi delle elezioni alla carica di governatore, la questione di fornire una pista d’atterraggio per il popolo in presunta attesa diventò una questione di primo piano, entrando a far parte del programma politico di Juancho E. Irausquin, in quell’epoca ministro delle finanze delle Antille Olandesi. Così che quando il governo situato all’altro capo dell’Atlantico decise, come parte di un programma di rinnovamento per il proprio intero territorio caraibico, di stanziare la cifra non indifferente 600.000 guilders, Irasquin non poté fare altro che investire la sua parte per l’ampliamento e il perfezionamento della pista “inutile” di Flat Point. La quale ricevette, nell’ordine: un manto asfaltato totalmente pianeggiante, una piazza di parcheggio e manovra con tanto di taxiway, un eliporto e una torre di controllo in realtà facente funzioni più che altro di punto di osservazione elevato e persino un vero e proprio terminal, destinato a ricevere il nome dello stesso visionario che per primo aveva creduto in questa possibilità, l’aviatore Haenen. Fatto ironico e inaspettato, tuttavia, fu che in tutti i documenti ufficiali e i testi di decreto, a causa di un errore di battitura, tale infrastruttura fosse ad essere identificata nella sua totalità sulla base del committente Yrausquin con la lettera “Y” al posto della “I”, appellativo erroneo che porta tutt’ora. Benché nessuno abbia dimenticato, di contro, l’eccezionale contributo dato da quest’ultimo a vantaggio della vita e del turismo locale, nonostante a seguito della sua dipartita, nel 1962, sarebbe stata sua moglie a tagliare il nastro dell’aeroporto…

Valutando il volo di una grande V nei cieli prossimi venturi

Tra tutte le consonanti e conseguenti lettere dell’alfabeto, oserei dire, non ne esiste una che sia maggiormente operativa, rapida e feroce della consonante labiodentale sonora [V] la cui pronuncia tende a comportare l’emissione d’aria ultra-veloce attentamente veicolata e fatta transitare tra la duplice membrana e quella solida barriera che protegge l’apertura della nostra bocca, composta da 32 candidi soldati sempre sull’attenti innanzi all’organo che li comanda, lingua umida che si contorce di continuo per parlare.

Ed è più di ogni altro questo, il metodo espressivo preferito dagli umani, che comporta la creazione di una serie di concetti tecnologici capaci di risolvere problemi, modificare i presupposti e i preconcetti di un particolare campo d’interessi. Vedi cosa, quindi esprimi: un Airbus A350-900, secondo i dati ufficiali, brucia tra i 5.000 e i 5850 Kg di carburante l’ora, qualificando in questo modo la maggior spesa di una compagnia aeronautica come la franco-olandese KLM. Postuliamo, a questo punto, che sia in qualche modo possibile ridurli del 20% o più, offrendo nel contempo un’esperienza di viaggio maggiormente confortevole ai passeggeri. Questa l’ipotesi quasi fantascientifica descritta, innanzi al gruppo d’insegnanti e i suoi colleghi, durante la discussione della tesi di laurea dal berlinese Justus Benad presso il politecnico di Delft, in Olanda, discussa nella sessione invernale del 2019 e intitolata “Analisi delle caratteristiche di volo di un’ala volante altamente piegata attraverso un test sperimentale”. Lunga espressione usata per riferirsi ad una serie di prove, effettuate nei dintorni di Amburgo, del suo modellino in scala raffigurante quanto, ben presto, avrebbe iniziato a comparire nei rendering promozionali della compagnia presso cui aveva effettuato il suo tirocinio. Capita talvolta, in effetti, che la prima occasione lavorativa offerta ad una persona carpisca il proverbiale fulmine in bottiglia, offrendo ad egli stesso e il mondo intero l’occasione di veder costruito qualcosa d’innegabilmente, eccezionalmente nuovo, archetipo rappresentato in pieno da quella che, per ora, tutti chiamano la (grande) [V] volante. Un aereo largo 65 metri e non un gioco di parole, contrariamente a quanto si potrebbe tendere a pensare dal modo in cui l’accostamento suona in lingua italiana, fondato effettivamente su una serie di scoperte aerodinamiche di notevole interesse. Prima tra tutte, quella che un aeromobile di tale inusitata forma possa risultare inerentemente migliore, nel far ciò che maggiormente riesce a definirne logica & funzione: attraversare i cieli della Terra, consumando la minore quantità possibile di risorse… Il che tende a sottintendere, per inciso, non soltanto il più costoso fluido necessario a farlo sollevar dal suolo, ma anche l’irrimpiazzabile ozono che protegge gli abitanti del pianeta dalla parte più pericolosa delle radiazioni solari. Il tutto a patto di abbandonare un certo numero di preconcetti, tra cui quello secondo cui un mezzo volante pensato per l’aviazione civile debba corrispondere, come i prodotti dell’evoluzione biologica, a un progetto sostanziale ed immutabile, composto da prua, coda, carlinga e un paio d’ali. Limite non tanto rigido e legnoso, quanto si potrebbe tendere a pensare…