L’abate Etgal guardava gli stranieri in avvicinamento con la loro demoniaca macchina volante. Sentì come un brivido lungo il collo, mentre nella sua mente formava il pensiero: “In nome del Santo Arcangelo, questa storia non finirà bene.” Di certo lui, che aveva conosciuto le conseguenze di un invasione vichinga verificatosi qualche tempo addietro, aveva ottime ragioni di temere ogni forma di novità e l’arrivo di sconosciuti. Sedendosi sulla panca di pietra che si trovava ai confini più estremi dell’eremo meridionale, affacciò il suo sguardo oltre la rupe alta almeno 80 metri, mormorando fra se e se una preghiera a San Finnian, fondatore di questo luogo remoto. Quindi con un profondo sospiro, si alzò, fece otto passi verso il baratro, e saltò verso l’azzurro dell’oceano sottostante. Una brezza leggera, tipica dell’Irlanda nei mesi di primavera, lo raccolse al volo per trasportarlo all’altro capo dell’isola di Sceilig Mhór.

“Che cosa vuoi dire, CREDI che abbiamo rovesciato un nido? Lo sai quanti permessi ci sono voluti per poter girare quassù? E cosa succederà, quando informeremo le autorità dell’accaduto?” L’individuo senza nome, posto a capo della grande produzione hollywoodiana, guardò con espressione truce il pilota di elicottero. Quest’ultimo appariva contrito ma fondamentalmente, anche un po’ perplesso. “Mr. [REDACTED] che cosa le devo dire… C’era un solo posto, in tutta questa dannata roccia, in cui potessimo atterrare: l’orto sopraelevato tra le mura del monastero. E ci avevano detto che andava bene, ci avevano detto così. Però la vede anche lei quella terra smossa? E quell’uovo rotto? Lì c’era una famigliola di berte minori, sono pronto a giurarci. E allora mi dica adesso, dove sono i pulcini?” Sui presenti calò immediatamente il silenzio. Tutti ricordavano, bene o male, l’allucinante spezzone della BBC, in cui i piccoli dell’oca facciabianca saltavano giù dalle scogliere scozzesi, nel tentativo di spiccare il volo. E il terribile destino che aspettava, inevitabilmente, tutti quelli che non riuscivano a farlo. “Vuoi dire che… Beh, potrebbero essersi spaventati, aver… Aver spiccato il volo per mettersi in salvo. No?” Fu in quel momento che l’uomo della produzione sentì, all’improvviso, un suono mai udito prima. Come un frastuono disarticolato proveniente dalla costa sottostante, le cui modulazioni si dimostrarono provenienti, nel giro di qualche secondo, da un’assembramento di uccelli marini agitati. Lentamente, un passo alla volta, si avvicinò al ciglio assieme al pilota, quindi entrambi guardarono verso il basso. La scena si stava svolgendo all’incirca 25-30 metri più in basso, su uno sperone di roccia. Una coppia di giovani uccelli, simili a piumini grigiastri, si erano radunati al margine estremo dello spazio a disposizione. Altri tre, letteralmente smembrati e trasformati in letterali mucchietti di ossa e piume, erano già stati scarnificati dai loro carnefici infernali. Una dozzina di gabbiani, gli occhi giallastri spalancati per la gioia malefica, si spintonavano a vicenda, nel tentativo di guadagnarsi l’accesso all’ultima portata di questo banchetto fuori programma.

Mentre fuori si svolgeva l’orribile dramma, l’addetto alla supervisione delle location cinematografiche stava facendo il suo ingresso nella cupola di pietra della Cella F, tipico clochán rappresentativo del sesto/settimo secolo dopo Cristo. Il piccolo edificio, messo insieme secondo il principio dell’arco a mensola condiviso da innumerevoli culture di tutto il mondo, era sorprendentemente luminoso all’interno e riparato dalla brezza marina. Tutta la luce proveniva dal singolo oculo di forma circolare e il diametro di circa 30 cm, situato verticalmente sotto il tetto del singolo ambiente pietroso. “[REDACTED], vieni a vedere!” Con l’espressione ancora un po’ scossa, il capo della produzione si affacciò dall’arco dell’unico ingresso previsto dagli antichi monaci. Osservò attentamente l’ampiezza dell’ambiente, il suo fascino quasi preistorico e misterioso. Quindi annuì pensieroso, mentre con una scrollata di spalle, esprimeva un pensiero sulla falsariga di: “Ma si, tanto ormai abbiamo pagato…” E con un gesto consumato, tirò fuori il bloc-notes dal taschino della camicia. Afferrata la penna con la mano destra, fece allora un segno di spunta sulla sua lista, alla voce “tempio Jedi”. Fu in quel preciso momento, mentre il collega era già uscito per andare a supervisionare l’edificio dell’oratorio grande, che l’aria parve convergere in un singolo punto. Di fronte al suo sguardo incredulo, tra macchie di muschio verde-ocra, iniziò a prendere forma lo spettro di Obi Wan Kenobi.

Il Realismo magico è una corrente pittorica, filosofica e di pensiero, secondo cui l’oggettività umana non può mai completamente prescindere da suggestioni fantastiche, oniriche o poco probabili. Venendo, piuttosto, influenzata dalle situazioni di contesto, finché i pensieri non prendono forma quasi tangibile, dando luogo a visioni che meritano di essere rappresentate. Meritano di essere narrate. E qualche volta, persino inventate. Non sono molti i luoghi di questo mondo, dopo tutto, ad essere intrisi di un carico di misticismo superiore a quello della piccola isola di Skellig Michael con la sua sorella minore, Little Skellig, situate a circa 12 chilometri dalla costa sud-occidentale della Terra Verde per eccellenza. Dove ci si ricorda, in maniera pressoché spontanea, che i padroni di un tale nazione devono il loro nome a un leggendario eroe, il quale secondo la leggenda venne sepolto proprio tra simili scogli, dopo essere annegato a causa delle stregonerie dei Tuatha Dé Danann, popolo indigeno dedito alla venerazione degli antichi dei. Il suo nome era Ir, e la sua discendenza, un’importante fattore: il padre Míl Espáine, in un’altra vita, aveva avuto nome Milesius, ed era stato un soldato romano al servizio degli ultimi Imperatori. Prima di decidere, grazie a un colloquio con il Destino, di dover partire alla volta d’Irlanda.

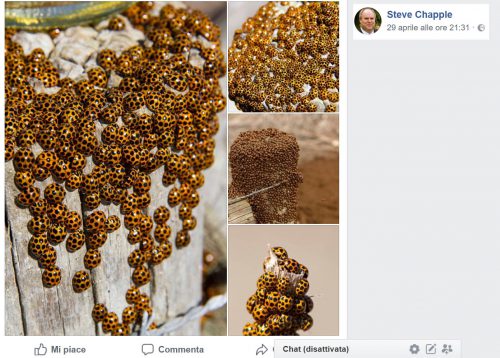

animali

Un esercito di coccinelle ricopre l’antenna della radio australiana

Australia 2019, un’assolata giornata di aprile. Il vento soffia lieve, mentre il richiamo del kookaburra distante sghignazza sguaiatamente come se avesse udito una barzelletta sconcia. I koala si sgridano l’un l’altro per il possesso di un albero solitario. I canguri sobbalzano tra le piste d’asfalto che tagliano pianure assolate. Il fotografo della natura nonché orgoglioso nonno di cinque bambini (almeno a giudicare dalla sua copertina di Facebook) Steve Chapple sale, come già fatto gli scorsi anni, sulle pendici del monte Burr, la verdeggiante collina di origini vulcaniche, che è stata capace di eruttare per l’ultima volta, esattamente 5740 anni fa. La ragione è altamente personale, pur dimostrandosi condivisibile da parte di chiunque comprenda le sue passioni: osservare, ancora una volta, l’assembramento autunnale delle coccinelle. Già perché in questo emisfero, contrariamente al nostro, le stagioni calde sono correntemente al termine, il che induce in molti insetti un periodo di frenetica attività, per una ragione che può variare a seconda dei casi e le specifiche necessità. Eppure niente, stavolta, poteva prepararlo a ciò che stava per vedere coi suoi stessi, increduli occhi una volta raggiunto il sito: un letterale tappeto formato da milioni e milioni di queste creature, incuranti del sovraffollamento, intente a calpestarsi l’un l’altra, in quantità tale da ricoprire totalmente la radura, inclusi alcuni arbusti, una recinzione in legno e l’unica struttura visibile nei dintorni: l’antenna della radio FM, eretta in questo luogo distante in un momento imprecisato degli ultimi 10 anni. Ora, scene simili potremmo anche essere abituati a vederle: chi non conosce l’abitudine tipica degli imenotteri, tra cui api e formiche, di sciamare fedelmente al seguito di una regina, verso nuovi lidi da mettere a ferro e fuoco in funzione della loro formidabile fame? Ma la volatrice puntinata dei giardini, intesa come un qualsiasi coleottero facente parte della famiglia Coccinellidae, non può in nessun caso sviluppare strutture di tipo sociale. Essa vive, talvolta come creatura solitaria, altre facendo parte di un gruppo creato dal caso, essenzialmente alla giornata, nutrendosi per lo più di afidi o cocciniglia, fatta eccezione per quelle specie che sono fitofaghe, ovvero in grado di costituire a loro volta un danno per le coltivazioni umane. E a scanso di equivoci da parte degli ottimisti: si, queste sembrerebbero proprio delle Henosepilachna vigintioctopunctata, anche dette localmente coccinelle Hadda dai 28 puntini, note per la loro propensione ad attaccare la pianta della patata ed altre solanacee di primaria importanza per la nostra alimentazione. Per non parlare delle cucurbitacee (zucca, cetriolo, cocomero, melone…)

“Che cosa diamine…” si potrebbe quindi esclamare: “…sta succedendo quassù?!” per aprire la strada a una serie di considerazioni scientifiche che risolvono l’interrogativo principale, aprendo tuttavia la strada ad altri, di pari o superiore entità. Il fatto, essenzialmente, è questo: sopravvivere ai mesi invernali, persino quelli piuttosto temperati del continente meridionale per eccellenza, è un proposito che preoccupa in maniera significativa tutte le appartenenti all’eterogenea genìa delle coccinelle. Tanto che non è affatto insolito, in luoghi in bilico tra la campagna e il contesto urbano, ritrovarsele dentro casa in autunno, per la loro costante ricerca di luoghi al sicuro dalla furia delle intemperie; il che potrebbe tradursi, in assenza d’interferenze, nella ricerca di un tronco cavo, all’interno del quale stringersi l’un l’altra, ben sapendo quanto ciò possa aiutare nel preservare il loro piccolo, prezioso calore corporeo. Ciò avviene, normalmente, in montagna o presso un luogo elevato, per un istinto che le porta a considerare tali recessi maggiormente al sicuro dai predatori. Così che, talvolta, simili assembramenti assumono tutto l’aspetto di un folle rave a pois multicolori. Ma c’è un limite, a simili ammassi, dettato essenzialmente dalla quantità di coccinelle che dovrebbero vivere in una specifica regione. Tale limite, per il monte Burr di quest’anno, è stato ampiamente superato.

La spettacolare cresta dell’acchiappamosche incoronato

Sarebbe ragionevole pensare, osservando da vicino per la prima volta questo uccello di 15-17 cm durante un’escursione ai margini della foresta Amazzonica, di trovarsi di fronte a un comune passero boschivo, dal becco largo ideale per afferrare gli insetti in volo, come gli uccelli nostrani, ed un piumaggio marroncino al 100% indistinguibile dalla normalità. Di certo, questo è un piccolo volatile che, come il pappagallo cacatua, dimostra la sua qualità esteriore solamente se raggiunge uno stato di eccitazione. E poiché la cresta erettile, nei pennuti, non è soltanto uno strumento utile a corteggiare la femmina, così come l’abbaio dei cani non serve soltanto a farsi rispettare, potrà capitare, all’improvviso, che la simpatica creatura vada incontro ad un processo di trasformazione. Diventando all’improvviso un qualcosa di paragonabile a un vero e proprio pavone, per lo meno una volta applicate le opportune proporzioni del caso. Ecco, guardatelo: questo è un Onychorhynchus, ovvero il rappresentante di quel genus, secondo alcuni biologi composto di un’unica specie particolarmente eterogenea, ma che nell’opinione di altri ne contiene ben quattro, corrispondenti grossomodo a diversi territori del Sudamerica e almeno in un singolo caso (Acchiappamosche Settentrionale) la nazione messicana, fin quasi al confine con gli Stati Uniti.

Dal punto di vista della classificazione, sempre fondamentale quando ci si avvicina a una creatura tanto caratteristica e poco nota, stiamo ad ogni modo parlando di un Tyrannidae, ovvero quella vasta famiglia di uccelli passerini in grado di contarne ben 400, soprattutto in forza della straordinaria biodiversità di uno degli ultimi luoghi incontaminati della Terra: la foresta più ampia, ed importante del nostro pianeta, sempre più drammaticamente sovrappopolato dall’umanità. In un contesto naturale tanto ricco di risorse, da poter permettere l’evoluzione parallela di tratti diametralmente opposti in determinate nicchie ecologiche, fino alla creazione di tali piccoli, diversificati abitanti. Ma benché l’avvistamento risulti, come dicevamo, comprensibilmente sporadico (stiamo dopo tutto parlando di luoghi tutt’altro che accessibili) sarà possibile riconoscere il tipico Onychorhynchus dal alcuni tratti comuni e imprescindibili della sua genìa: in primo luogo la maniera in cui ama posizionarsi in agguato sui rami più bassi, pronto a balzare verticalmente per afferrare gli artropodi di passaggio, prima di ritornare brevemente sulla stessa rampa di lancio da cui era decollato. La tipica dieta di questi uccelli include: lepidotteri, omotteri, imenotteri, libellule (Odonata) e inutile dirlo, le grosse e succulente mosche (ditteri) da cui prende il nome. L’animale sembrerebbe tuttavia, almeno a giudicare dai numerosi video presenti su YouTube, anche piuttosto socievole e propenso a venire a consumare il becchime dalle mani protese dei turisti, esattamente come alcuni dei più amati/odiati volatili dei più vasti agglomerati urbani. Eventualità seguita, quasi senza esclusioni, dall’immediato agitarsi dell’uccello, facente da apripista, come da copione, all’apertura del fantastico ventaglio facente parte della sua criptica acconciatura. Il che risulta essere particolarmente emozionante, mentre il piccolino farà ruotare la testa prima da una parte e poi dall’altra, raggiungendo i 260 gradi abbondanti d’estensione, nella vana speranza che l’umano, spaventato, inizi ad attribuirgli il rispetto che viene da un senso generalizzato di terrore. Ma è scontato che per lui l’impresa, considerata la situazione, sarebbe come quella di spaventare Godzilla in persona…

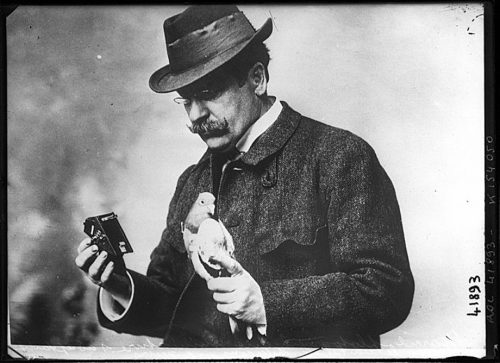

L’inventore che usò i piccioni per dare inizio alla fotografia aerea

C’era un uccello in più! Non riusciva a capacitarsene, così li contò di nuovo: indubbiamente, la quantità di code che sporgevano dai fori del contenitore dimostravano al presenza di un nuovo, imprevisto abitante del suo piccolo paradiso pennuto. Lo stimato farmacista Julius Neubronner chiuse ancora una volta la porta d’ingresso della sua colombaia, situata nel solaio della Streitkirche, chiesa cattolica un tempo abbandonata nella città protestante di Kronberg. Almeno finché lui, grazie alle finanze ereditate, non l’aveva acquistata ed eletta a sede dell’azienda di famiglia, abbastanza rinomata e prestigiosa da riuscire ad attrarre l’attenzione dei nobili del vecchio ducato di Nassau, ormai da vent’anni assorbito nella nascente potenza europea della nazione Prussiana. Così che lui era riuscito a farsi strada a corte, subito dopo la morte di Federico III, secondo e penultimo Imperatore di Germania deceduto nel 1888, il quale aveva lasciato lo scettro del potere in mano a sua moglie, la primogenita nonché omonima della regina Vittoria del Regno Unito, destinata a passare alla storia come Kaiserin Friedrich. Eppure nel corso della vita, nonostante gli impegni più remunerativi, non aveva mai perso contatto con le sue passioni giovanili, prima fra tutte il fascino spontaneo che aveva sempre provato per una pratica di suo padre Sohn Wilhelm, finalizzata alla consegna e l’ordine di sostanze medicinali urgenti fino al peso di 75 grammi: l’impiego assiduo di quel vecchio amico dell’umanità, il piccione viaggiatore. Meditando così su passato, presente e futuro, Neubronner si avvicinò alla grande cesta centrale, in cui aveva disposto il becchime per i suoi preziosi beniamini. Molto lentamente inserì quindi la sua mano, per non spaventare gli animali: da principio estrasse Gunther, l’ultimo dei suoi messaggeri volanti, acquisito e addestrato con grande impegno nel corso dell’ultima stagione. Quindi estrasse Amelia, affidabile volatrice con oltre 30 consegne all’attivo. Accennando un sorriso, dispose i mansueti uccelli sul trespolo che si trovava alla sua sinistra. Quindi, al terzo tentativo, scoprì “l’intruso”. Se non che quelle piume a uno sguardo più approfondito, non gli erano affatto sconosciute, bensì appartenenti a qualcuno che da queste parti ci era già passato, prima di scomparire misteriosamente. “Arnold!” Esclamò il farmacista, con la bocca spalancata dallo stupore: “Sei… Tornato! Dopo tanti mesi…” Facendo lievemente oscillare la testa in una sorta di rudimentale cenno d’assenso, il piccione rispose: “Gruu, gru”. Mentre nella mente del suo padrone ritrovato, per via dell’insolita contingenza, iniziava a formarsi un’idea.

Fu questo il preciso momento, secondo la leggenda, in cui Neubronner ricordò. Di come, da ragazzo, avesse acquistato di nascosto uno degli avveniristici macchinari costruiti sul progetto di Henry Fox Talbot, lo scienziato britannico inventore di un processo per imprimere su carta gli effetti della luce catturante mediante una camera oscura, creando immagini perfette ed imperiture. E del modo in cui, nonostante i primi fallimenti, si fosse procurato in seguito macchine fotografiche sempre più piccole e moderne, fino all’ultra-portatile Ticka, strumento costruito in legno in grado di entrare nel taschino della camicia. Per non parlare del peso, sostanzialmente inferiore a quello che lui era solito incorporare nel pacco aerotrasportato da parte dei suoi uccelli ammaestrati. Da lì alla curiosità, di sapere quali giri facessero esattamente quei piccoli operatori postali, il passo era breve, e così iniziò ad elaborare la parte logistica della sua idea. In primo luogo, costruì un sistema pneumatico, in grado di attivare autonomamente l’otturatore dopo il trascorrere di un lasso di tempo predeterminato. Quindi abbinò il tutto ad una speciale piccola imbracatura, capace di mantenere in posizione la piccola macchina sul petto di un piccione in volo. Trascorsero i mesi fino al momento lungamente atteso: seguìto dalla moglie cortesemente interessata col sorridente figlio Carl in braccio, poco più che neonato, Julius fece il suo trionfale ingresso nella colombaia. Usando gesti esagerati, come un prestigiatore, l’uomo presentò ai due Arnold il volatile, pienamente bardato e pronto per la sua breve escursione fotografica. Per accomodare il suo carico addizionale, il foro d’ingresso era stato allargato, e un grosso tappeto imbottito campeggiava al centro del solaio. Nel corso di questo primo esperimento, tutto ciò che l’uccello avrebbe dovuto fare era prendere il volo e compiere un rapido giro del quartiere. Mentre il pater familias si avvicinava all’unica finestra della vecchia chiesa, sentì ridacchiare delicatamente il bambino. “Questo è il segnale!” Pensò tra se e se. Lasciando scivolare fuori l’amico pennuto, l’uomo sussurrò a beneficio dei suoi familiari: “Vola, mio prode. La Storia stessa, ti attende…”