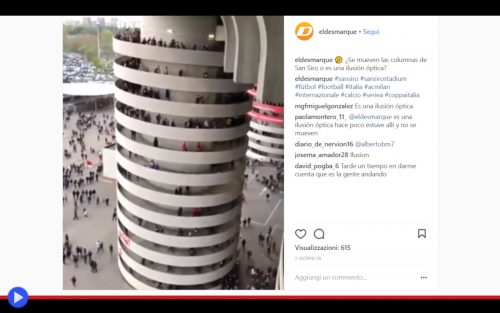

La mente e l’occhio umano: due parti della stessa macchina il cui funzionamento, la maggior parte delle volte, risulta essere misterioso. O quanto meno, sembra operare attraverso sentieri poco chiari, come in tutti quei casi in cui si può osservare un qualcosa, per innumerevoli volte, senza notare alcunché possa definirsi fuori dall’ordinario. Finché un giorno all’improvviso, per la convergenza di una serie di fattori o il sussistere di un particolare stato d’animo, la verità appare lampante, scardinando ogni certezza che precedentemente avevamo dato per una labile ovvietà. Sta facendo il solito giro dei video virali e divertenti online questa breve animazione, dall’origine non sempre dichiarata, rappresentante una sorta di colonna color cemento, al cui interno sembra intenta a discendere una certa moltitudine di persone, tutte alla stessa identica velocità. E a un primo sguardo dato di sfuggita, la scena appare fin troppo “evidente”: la strana struttura deve contenere una lunghissima scala mobile, o in alternativa, un qualche tipo di tapis-roulant rotativo, se non fosse che… Grazie alla prospettiva, è possibile osservare i piedi delle persone che camminano ai livelli inferiori. Le quali, esattamente come i passanti di una comune strada cittadina, sono semplicemente intente a mettere un piede dopo l’altro, ovvero in altri termini, camminare. Il senso di suggestione, a questo punto, piuttosto che calare, aumenta: poiché riguardando il resto della scena con la nuova conoscenza, è inevitabile provare un certo senso di empatia portato innanzi dalla percezione a distanza dell’esercizio fisico, immaginando l’avanzata con lo sguardo puntato sulla persona davanti, mentre ci si adegua spontaneamente alla sua andatura. E il mondo che sembra fare lo stesso, ruotando spontaneamente al di sopra del parapetto: questa è la forza ipnotica della spirale. Una delle forme più significative in tutto l’Universo della natura.

Però signori e signori, ecco la verità: non c’è proprio niente di sovrannaturale o cosmopolita in tutto questo. Poiché la scena si svolge, guarda caso, nella bella città italiana di Milano. Dentro, o per meglio dire sotto, il secondo edificio più famoso dell’intero suddetto contesto urbano, quella titanica astronave poggiata nel bel mezzo di un quartiere risalente al XVII secolo, che un tempo era soltanto un villaggio agricolo sulle rive del fiume Olona. Finché non arrivo l’integrazione amministrativa e di seguito a questa, l’opera innovatrice dei costruttori. Saltiamo quindi qualche generazione, ed arriviamo al 1925, quando l’imprenditore e allora presidente del Milan, Pietro Pirelli, decise che uno stadio dovesse essere costruito per la sua squadra, non troppo distante dall’ippodromo cittadino. Lo spazio fu quindi trovato, i permessi vennero concessi (all’epoca, era meno difficile che adesso) e con l’aiuto dell’architetto di fama Ulisse Stacchini (classe 1871) sorsero quattro tribune attorno a un appezzamento di terra, di cui una coperta, complessivamente capaci di ospitare fino a 35.000 spettatori. E fin lì, nessuna traccia di spirali. Il suo completamento richiese all’incirca un anno, al termine del quale si tenne uno storico derby amichevole che venne vinto dall’Inter, tra l’esultanza dei suoi tifosi in ogni angolo d’Italia. Nel 1935, quindi, il Comune acquistò lo stadio, aggiungendo le curve ed incrementando la capienza delle tribune. Ma il vero e più significativo mutamento della struttura non sarebbe giunto fino al 1955, quando il coinvolgimento dell’architetto Armando Ronca permise di aggiungere un secondo anello di spalti posizionato al di sopra di quelli precedentemente esistenti, potenziando inoltre l’impianto d’illuminazione. Lo stadio, ora e finalmente in grado di accogliere più di 80.000 persone, assunse allora l’aspetto che lo caratterizza ancora. Una delle difficoltà maggiori da superare nel nuovo progetto, tuttavia, era di tipo sostanzialmente nuovo: come far muovere svariate decine di migliaia di persone fino all’altezza di circa 50 metri (la sovrastruttura si trova a 68) senza che queste si urtino l’un l’altra, creino ingorghi pazzeschi o finiscano per sfogare in una sorta di carica selvaggia le frustrazioni di un’eventuale sconfitta sul terreno di gioco? La soluzione fu innovativa, benché in campo mondiale, non del tutto priva di precedenti: integrare le scale stesse nelle massicce colonne di sostegno costruite per sostenere la struttura, creando un lungo camminamento che sarebbe stato ascendente all’inizio dei fatidici 90 minuti, e discendente al termine degli eventuali tempi supplementari. Sarebbe stata la naturale tendenza degli esseri umani ad adeguare la propria andatura chi si ritrovano intorno, purché in un contesto in cui la meta sia comune e del tutto evidente, a occuparsi del resto…

storia

L’asino Brighty, eroe celebrato dalla Frontiera

So cosa state pensando: “Ecco la storia del solito animale idealizzato, in funzione di chi l’ha posseduto e qualcosa che costui ha fatto, con una semplice, patetica statua disposta in un luogo pubblico, affinché la gente del posto possa ricordarsi del suo passato.” Ebbene Brighty, il piccolo burro (particolare razza iberica d’equino) dal momento in cui le cronache acquisiscono il suo nome, non fu proprietà di nessuno, né ebbe modo di compiere alcuna spettacolare impresa. Diamine, spesso rifiutava persino di compiere il suo “dovere” di bestia da soma, strofinandosi contro gli alberi per far cadere a terra il carico, come sua prerogativa di bestia, fondamentalmente, ritornata alla vita selvaggia del West. No, questo personaggio peloso, rimasto famoso grazie alla testimonianza di molti, ebbe modo di diventare un simbolo dell’Arizona per gradi, attraverso coloro che seppero comprendere, interpretare ed analizzare la sua vicenda, così straordinariamente rappresentativa di quella della sua intera specie. Nonché del coraggio, e dello spirito d’intraprendenza, che ha sempre amato riconoscersi il variegato popolo americano.

Il suo viaggio verso la fama inizia, precisamente, nel 1893, quando il direttore di una società ferroviaria di nome Frank Brown, per ragioni largamente ignote, annega nel tratto più famoso del Colorado River: il Grand Canyon, gigantesco crepaccio nella pianura. Così che sua moglie, lungi dal rassegnarsi, andò a chiedere aiuto per cercare la persona scomparsa al pioniere ed allevatore John Fuller, che con un amico discende per trovare una qualsiasi traccia, anche postuma, del facoltoso turista. Una missione che sarebbe andata incontro all’assoluto nulla di fatto, tranne che per un ritrovamento del tutto inaspettato: una tenda per due abbandonata proprio nel mezzo della zona nota come Bright Angel Canyon, con un asino fuori in attesa del ritorno dei suoi padroni. Gli esploratori, a questo punto, fanno il loro ingresso scoprendo alcune lettere, un orologio ormai scarico e i bagagli di individui di provenienza incerta, la cui identità non sarebbe mai stata accertata. Dopo una breve meditazione, Fuller conclude che anche loro dovevano essere annegati, quindi slega l’asino e fa il suo ritorno in città.

Ora dovete sapere che i burros, come particolare tipologia d’animale, sono un prodotto sostanziale dell’allevamento umano. Creato per poter disporre di un trasportatore animale che sia sufficientemente docile, mangi poco e possa affrontare di buona lena una lunga giornata di lavoro. Importati nel Nuovo Mondo dai coloni spagnoli e portoghesi, simili creature diventarono quindi il vero e proprio simbolo dei cercatori d’oro del XVII e XIII secolo, che gli affidavano i propri picconi, la pala e i setacci nella speranza di riuscire a fare fortuna. Una volta raggiunto l’obiettivo prefissato, o abbandonato il sentiero della ricchezza potenziale, succedeva essenzialmente sempre la stessa cosa: l’uomo abbandonava il suo fedele compagno, nel preciso istante in cui non ne aveva più bisogno. Questi asini, tuttavia, lungi dal soccombere a causa delle avversità, si spostavano nelle zone più fertili, brucando l’erba che gli permetteva di sopravvivere e addirittura, prosperare. Si stima che all’inizio del ‘900, nel solo Grand Canyon vivessero parecchie centinaia di burros, per un numero destinato a superare i 3.000 entro soli 20 anni da quella data. Tra tutti quanti, tuttavia, Brighty era diverso. Nonostante il suo nome associato alla località topografica che aveva abitato (immagino che se fosse stato una femmina, l’avrebbero chiamato Angel) l’asinello iniziò spontaneamente a vagare, spostandosi al sopraggiungere dell’estate verso l’Orlo Nord, sito del primo hotel dedicato ai visitatori di questa zona impareggiabile nel panorama nordamericano. E fu qui, entro breve tempo, che iniziò il periodo più felice della sua vita.

La botte che doveva deviare la storia dell’aviazione

“È una tazza” “No, è un barile” “Vi sbagliate, si tratta chiaramente del progetto d’inizio secolo di un brillante ingegnere italiano!” Uno strano suono percorse il piccolo aeroporto di Toowonoba nel Queensland Occidentale, in Australia. Il modulato sibilo di un motore che i membri della piccola compagnia privata Aerotect non avevano mai sentito prima, pur sapendo esattamente ciò di cui si trattava. Non così il gruppo di escursionisti, oltre i confini della recinzione, che si erano avvicinati con curiosità a quella che sembrava essere a tutti gli effetti una piccola festa. Non per parteciparvi, bensì comprendere cosa, esattamente, potesse suscitare l’entusiasmo di questo gruppo di seri professionisti del volo, persone per cui lo scherzo e la pista asfaltata di decollo facevano parte di due mondi diametralmente opposti. D’un tratto il veterano del gruppo alzò il dito per puntare quanto stava osservando con occhi increduli: “Ve l’avevo detto! È lo Stipa-Caproni, resuscitato dagli archivi aeronautici senza tempo…” Dinnanzi a lui, il più buffo, e apparentemente impossibile, aeroplanino che la mente umana fosse mai stata in grado di concepire. Un velivolo lungo all’incirca 6 metri, ed alto la metà di quella cifra (praticamente, sembrava una scatoletta) con ali ellissoidali di appena 14 metri complessivi. A confermare che doveva trattarsi evidentemente di uno scherzo ci pensava la posizione di un pilota che, nonostante la tozza carlinga, era stato collocato come un cirripede sopra il guscio di una tartaruga marina, da dove scrutava con attenzione l’orizzonte dei sogni e le astruse possibilità. D’un tratto l’uomo sorrise battendosi il petto, esclamando quindi all’indirizzo dei suoi colleghi raccolti in un capannello “Per Guido!” Segue uno scroscio d’applausi, mentre lo strano oggetto, intento nella manovra di posizionamento sulla pista, si gira verso gli spettatori non visti al di là della bassa siepe. Al che, come un brivido percorre il gruppetto una volta venuti a patti con ciò che appare d’un tratto evidente: l’aeroplanino è del tutto vuoto ed aperto ad entrambe le estremità, ricordando da vicino uno di quei tubi danzanti usati dalle rivendite di auto usate o le sagre di paese, in verità piuttosto rare a queste latitudini. “Ovvio, signori miei… Questo oggetto è la personificazione in legno e alluminio del concetto stesso di effetto Venturi.”

Ecco un caso in cui Wikipedia, o una semplice ricerca su Google, possono esserci immediatamente d’aiuto: poiché la scena che abbiamo appena descritto, dedicata ad un membro italo-australiano ormai deceduto di questi piloti agli antipodi, non è altro che la realizzazione fisica della fotografia portata da quest’ultimo, assieme al relativo libro storico edito presso lo stivale nostrano, di quello che gli Australiani non avevano esitato a definire: “L’aereo più brutto mai costruito!” (Cit. Lynette Zuccoli) Senza tuttavia esitare, neppure per un secondo, nell’aggiungere: “Dobbiamo assolutamente averlo”. E a partire da questa conversazione del remoto 1997, contro ogni considerazione responsabile di sicurezza o attenzione alla sopravvivenza del collaudatore, eccolo lì. Perfetto attorno all’anno 2000, esattamente come lo era stato esattamente 68 anni prima. Già, appena una generazione dopo gli esperimenti col Flyer dei fratelli Wright, quando il volo a motore era ancora un fantastico regno di possibilità inesplorate. Del resto, se l’umanità doveva arrivare sulla Luna in un’epoca praticamente equidistante tra allora ed oggi, va da se che qualcuno, da qualche parte, doveva già aver elaborato alcuni dei princìpi del volo a reazione. E vuole il caso, o per meglio dire il corso preciso della vicenda, che quel qualcuno fosse proprio un italiano di nome Luigi Stipa, nato nel 1900 ad Appignano del Tronto, per arruolarsi a soli 18 anni partecipando alle ultime fasi della prima guerra mondiale. E che fosse un individuo straordinariamente operoso e precoce, appare più che mai evidente dagli anni immediatamente successivi della sua vita, durante i quali riesce non soltanto ad essere eletto sindaco del suo paese, ma anche a conseguire ben due lauree in ingegneria presso le università di Padova e Roma: l’una nel campo idraulico, e l’altra per ciò che avrebbe costituito il mestiere della seconda parte della sua vita, ovvero l’aviazione. Non vi sembrerà certamente un caso, dunque, che il suo lavoro più celebre avrebbe assunto l’aspetto riconoscibile di un vero e proprio tubo volante. Del resto, sempre di fluidi non comprimibili (acqua ed aria) stavamo parlando…

L’ultima impresa dell’esercito dei 21 guerrieri Sikh

Tutti conoscono la vicenda dei 300 spartani. Erodoto fece tutto il possibile per assicurarsene, grazie alle sue cronache ricche di dettagli più o meno attenti alla logica ed alla precisione narrativa. Esiste questa cognizione diffusa, secondo cui il concetto stesso di leggenda non possa prescindere da un lasso di tempo significativo, che dovrebbe essere trascorso affinché le circostanze esatte assumano sfumature incerte, e i dettagli stessi di un’impresa appaiano poco chiari. È una percezione della narrazione epica che esula dai confini delle nazioni, implicando al narrazione stessa del folklore, l’eroismo dei singoli, ed il potere di un ideale. Che può essere anche il desiderio di farsi onore, dinanzi ad una scala di valori capace di evidenziare cosa significhi, fondamentalmente, diventare degli eroi. Eppure vi sono casi, piuttosto rari nel corso della storia, in cui le gesta dei valorosi possono identificarli come tali dinnanzi ai narratori della loro stessa epoca, grazie all’evidente portata di ciò che sono riusciti a fare. Spesso pagando l’ultimo prezzo e rinunciando alla loro stessa, insostituibile sopravvivenza. Sembra che il sacrificio di se stessi possa costituire, in effetti, la chiave di accesso alle sale dorate della Storia, sia che si tratti di una scelta intenzionale, sia che gli avvenimenti, nostro malgrado, prendano una piega drammatica e nel contempo, evidente.

Sarebbe un errore, tuttavia, interpretare simili questioni come conseguenze sfortunate degli avvenimenti: per chiunque faccia parte del popolo dei Sikh, devoti indiani alla figura monoteistica del Creatore, impugnare le armi è più che una mera necessità, bensì un dovere in determinati casi, secondo quanto dettato dalle stesse figure dei 10 guru che a partire dal XV secolo, si sono succeduti nel dettare i precetti di questa religione. Ci fu dunque un’epoca, alle soglie della prima guerra mondiale, in cui le forze dei grandi imperi inglese e russo, giunti ai margini estremi del sub-continente, si confrontarono in quello che viene definito dagli storici riprendendo un’espressione del romanziere Kipling come “il grande gioco”, un susseguirsi di manovre diplomatiche, e più raramente di natura militare, mirate ad ampliare i loro confini coloniali. Culminanti, nel 1885, con un accordo e una serie di mappe internazionali, mirate a definire il punto in cui iniziavano le rispettive competenze territoriali. Nel 1893, quindi, un sistema simile di protocolli venne firmato con le autorità musulmane dell’Afghanistan, sotto l’implicita minaccia delle armate invincibili di Sua Maestà. Nel frattempo, i russi si presero il Turkestan. Ma qualsiasi popolo, si sa, è fondato su un amalgama di pensieri e posizioni divergenti. Così in quel preciso momento, già i semi della rivolta stavano iniziando a trovare terreno fertile tra gli scontenti. E l’aria appariva carica di una sostanza incorporea altamente infiammabile, pronta ad esplodere grazie all’opera del primo scaltro, e influente comunicatore. Che puntualmente arrivò nel 1897, quando il Mullah di Hadda dichiarò, durante un veemente sermone, che la gente si sarebbe dovuta sollevare per “indire una guerra santa e difendere la religione Profeta” così che la sua tribù degli Afridi della regione di Tiradh, ben presto, riuscì a convincere il clan confinante degli Orakzai, mettendo insieme un’armata talmente grande, da far impallidire gli stessi sforzi logistici delle nazioni straniere provenienti dal vasto mondo del Settentrione. Una forza per lo più composta da irregolari, tuttavia armati fino ai denti, fortemente determinati ed esperti nelle nozioni tattiche di base, grazie ai molti anni di schermaglie combattute contro i loro vicini.

Dall’altra parte della barricata, tuttavia, gli inglesi non erano certo disposti a farsi prendere impreparati. Ragione per cui nella zona considerata più “calda” delle alture attorno alla pianura di Mastan, era stata costruita una linea di forti considerati strategicamente imprendibili, ciascuno posizionato a una distanza sufficiente affinché i rinforzi di quelli vicini potessero raggiungerlo nel giro di pochissimo tempo. Ovunque, tranne che in un preciso punto ad ovest del villaggio di Saragarhi, dove la conformazione del terreno aveva impedito di costituire null’altro che un posto di guardia dotato di alte mura, con l’importante incarico di permettere le comunicazioni, facendo da intermediario tra le due basi più vicine. Questo grazie ad uno strumento apparentemente anacronistico: l’eliografo, fatto funzionare grazie alla luce riflessa del sole. A custodirlo, c’erano esattamente 21 soldati, appartenenti al 36° reggimento del Bengala.