“Quando si ha il bisogno di passare in mezzo a questi territori selvaggi, occorre mantenersi a distanza. Dopo tutto è sempre un orso. Capace di raggiungere l’altezza teorica di un grattacielo di 1.500 metri.” Questo lo stereotipo quando si parla di panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) e tali le sorprendenti proporzioni fuori misura, qualora si tenti di definirle tramite la recente occorrenza del più rappresentativo oggetto interconnesso alla vita di questi animali: l’escrescenza zannuta della punta del germoglio di bambù legnoso, forse la più emblematica tra tutte le piante strettamente interconnesse al segno grafico nella cultura del Regno di Mezzo. Poiché affermare che la Cina sappia dare meriti alle sue metafore è ancora un eufemismo, innanzi a cose come queste costruite fuori dal precipuo centro cittadino ed a contatto con l’amenità della natura, per il beneficio di quest’ultima senza nessun tipo di preoccupazione relativa alla sua capacità di diventare un parte indistinguibile dallo sfondo del suo paesaggio. Anzi, tutt’altro: questa opera dello studio architettonico shanghaiese UDG. Atelier Alpha, questo eccezionale… Palazzo sviluppato in 11 inconfondibili piani, curvo quasi quanto la propaggine tentacolare di una spropositata piovra sotterranea, implora di essere notato, discusso su Twitter (*ahem! Weibo) fotografato su TikTok (pardon, volevo dire Douyin) ed in ogni altro modo posto al centro dell’attenzione e della comunicazione pubblicitaria, in quella che potremmo definire come una delle principali capitali del divertimento dell’Asia. Niente meno che Chengdu, la città con 14 milioni di abitanti e l’estensione totale di un paese europeo di dimensioni medie, capitale de facto dell’odierno Sichuan almeno fin dall’ancestrale epoca degli Stati Combattenti (481-221 a.C). Un luogo dalle molte attrattive ed ancor più significativi meriti, incluso quello di aver contributo più di ogni altro alla notevole storia di successo del recupero dell’urside vegetariano più amato e conosciuto al mondo, proprio grazie al centro di conservazione della Base di ricerca di Chengdu per l’allevamento del panda gigante (Chéngdū dà xióngmāo fányù yánjiū jīdì – 成都大熊猫繁育研究基地) situata proprio sui confini del territorio naturale di queste notevolissime creature, a poche decine dai confini delle zone residenziali urbane. Tanto che è possibile affermare, con significativa precisione statistica, che di tutti gli appartenenti a questa specie oggi liberi in natura, oltre l’85% viva negli immediati dintorni di questo istituto ed a partire dagli ultimi anni, non distante dalla potenziale ombra del suo edificio relativamente recente e molto, molto avveniristico nell’aspetto…

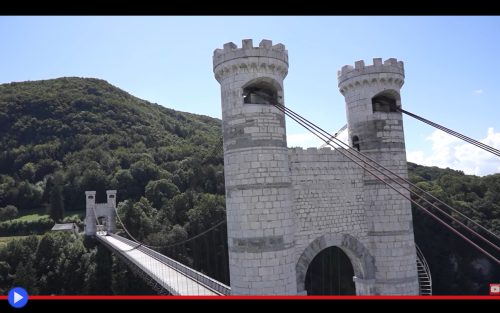

torri

Il ponte con due piccoli castelli sul più impressionante dirupo dell’Alta Savoia

Visioni non troppo difficili da contestualizzare, sulla base di altre occorrenze capitate sotto lo scrutinio dei propri attenti occhi indagatori. Cosa c’è di strano, dopo tutto? In una duplice struttura decorativa alle rispettive estremità di un ponte, soluzione del tutto affine a quanto siamo abituati ad ammirare nel caso di tante infrastrutture costruite fin dal tempo antico e fino ai margini del mondo moderno e contemporaneo. Quasi a voler sottolineare l’ingresso in un “luogo” alternativo, il segmento sospeso tra le rispettive propaggini di un vasto spazio vuoto, l’arcata che permette di avanzare oltrepassando quell’ostacolo, topografico, orografico o di altra natura, che nessun’altra specie della Terra si sarebbe mai sognata di dominare, eccetto l’uomo. C’è un aspetto d’altra parte molto singolare in tali aggiunte strutturale del più vecchio dei due ponti costruiti sulla gola profonda 147 metri del torrente di Les Usses, in un punto strategico situato tra i comuni di Allonzier-la-Caille e Cruseilles o se vogliamo guardare più lontano, la grande città di Lione ed i confini di Svizzera ed Italia. Trattandosi, nei fatti, in un esempio antologico di soluzione “sospesa” ed in quanto tale, destinata a trarre vantaggio dai cavi principali con disposizione catenaria svariate dozzine di tiranti, egualmente distribuiti lungo l’estendersi di questi lignei, ambiziosi 192 metri. Da qui l’idea di unire l’utile all’esteticamente gradevole ed il conseguente approccio decorativo che ricorda quello di due stravaganti arredi dei giardini britannici, il tipo di struttura chiamata nei libri di architettura folly o “pazzia”. Il che lascia desumere, in maniera totalmente corretta, un’origine non propriamente recente per il ponte nella sua interezza, che risale effettivamente all’epoca e il mandato di Carlo Alberto duca di Savoia, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme. A partire dalla notizia, giunta nel 1837 presso la sua corte nel Palazzo Reale a Torino, che l’ancestrale attraversamento antico romano di quel corso d’acqua assolutamente strategico era infine crollato nella rapida corrente sottostante. Non lasciando a un attento governante, come lui era da tutti giudicato, altra scelta che costruirne un più grande, funzionale, rapido nell’attraversamento veicolare. Il che avrebbe portato al coinvolgimento di uno degli ingegneri provenienti dalla prestigiosa École nationale des ponts et chaussées parigina, oggi considerata in effetti la più antica istituzione ancora attiva nell’insegnamento dell’ingegneria al mondo. Nella persona di Émile Fulrand Belin (1800-1887)…

L’aguzzo fascino dell’astronave che trasportò l’architettura cecoslovacca negli anni ’70

Perfetta unità di tempo, opportunità e luogo. Miracolose contingenze che persino nell’allineamento dello spazio intelligibile, talvolta non riescono a creare l’eccezione che, idealmente, può dare una conferma della regola immanente. Un esempio? I paesi dell’Europa Orientale, durante i lunghi anni dell’egemonia sovietica, videro l’impiego reiterato di un canone esteriore sobrio ed utilitaristico. In ogni campo della creatività moderna, inclusa guarda caso l’architettura. Niente di scorretto in linea di principio, nel proporre tale affermazione, finché non si volge il proprio sguardo verso il picco della montagna di Ještěd, la più alta cima del massiccio bohemo. Ove campeggia, tra l’occasionale nebbia rarefatta dei 1.012 metri d’altitudine, una struttura che ricorda al tempo la torre Eiffel, un alto stupa indiano, il razzo sulla copertina di una rivista pulp e il grattacielo costruito da un eclettico stregone. Il simbolo totemico, nonché punto d’orgoglio, della piccola città di Liberec, famosa per le sue piste da sci ed altre attrazioni tipiche del contesto montano. Con una storia che getta le sue radici nel solido suolo dioritico fino al 1844, quando le forze militari inviate nel territorio per sedare le rivolte degli opifici tessili si abituarono a compiere gite sulle alture, rifocillandosi presso l’istituzione di ristoro itinerante dei coniugi Hasler. Che tre anni dopo diventò una baita in legno. E nel 1850 un capannone in pietra. Successivamente sostituito, per opera di un’associazione tedesca nel 1906, in un’affascinante cottage con 23 camere, che probabilmente sarebbe ancora tra noi. Non fosse stato per la scelta imprudente, il 31 gennaio del 1963, di un impiegato incaricato di scongelare i tubi di approvvigionamento idrico. Che utilizzando una fiamma ossidrica a tal fine, finì per dare fuoco all’intero edificio. Rammarico, rimpianto, dispiacere. Ulteriormente destinati a manifestarsi quando, un anno dopo, i lavoratori del cantiere di demolizione incendiarono accidentalmente anche la vecchia casupola degli Hasler, chiudendo il cerchio della devastazione accidentale. Ma da grandi ed imprevisti eventi, come si suole affermare, derivano opportunità importanti e non ci volle molto, quello stesso anno, perché la gente di Liberec iniziasse a raccogliere spontaneamente le ingenti cifre necessarie per ricostruire lassù… Qualcosa. Erano questi, d’altra parte, gli anni del governo di Antonín Josef Novotný, un segretario del Partito Comunista relativamente aperto all’espressione individuale e l’eclettica realizzazione delle idee. Come quella dell’architetto Karel Hubáček destinata ad essere selezionata, nell’aprile del ’63, come vincitrice del prestigioso concorso indetto al fine di trovare un sostituto per la cima rimasta spoglia del Ještěd. E sulla quale assai difficilmente, in quegli anni, avrebbe potuto trovare posto una semplice croce. Né semplicemente un albergo, con accanto una pratica torre per le telecomunicazioni. Bensì l’insolita, perfettamente funzionale combinazione di queste due cose…

I dodici ascensori nella torre che si avvolge verso il cielo della Germania

In posizione statica sopra il balcone del castello, lo spettro amante dell’architettura del conte di Zollern dalla cima della sua ancestrale montagna, 800 metri nel Baden-Württemberg, avrebbe avuto molto di cui prendere atto. Le strisce parallele delle lunghe strade statali, gli alti ed inspiegabili “pali” della luce costruiti da noi moderni. Strisce candide nei cieli, disegnate dagli aerei di passaggio nelle quattro direzioni cardinali. Ed al culmine del suo distante sguardo, semi-trasparente nella nebbia, la struttura di una strana torre in grado di rivaleggiare l’altitudine del suo punto di vista. Delicatamente perpendicolare, almeno in apparenza liscia come la superficie di un usbergo dei suoi tempi di battaglie all’arma bianca e senza dubbio alcuno, spiraleggiante alla maniera di una candela decorativa. “Perciò” egli si sarebbe detto mentre si faceva schermo dal Sole alto nel cielo con la mano destra “Mia moglie aveva ragione. Non solo gli stregoni esistono, ma possono creare i propri domicili sopra i limiti della coscienza e conoscenza di noi mortali.” Per poi sorridere, cogliendo l’ironia latente della propria situazione senza tempo. E d’altra parte: 232 metri! Nessun augusto campanile, neanche il più ambizioso posto di comando militare, avrebbe mai potuto aspirare ad un tale punto di vantaggio sulla situazione paesaggistica vigente. Fino all’invenzione di un certo numero di tecnologie, inclusa quella del calcestruzzo proiettato con rete di pre-tensionamento all’interno delle sottili, curvilinee pareti del cilindro perpendicolare. La cui stessa ragion d’essere, o imprescindibile ragione d’esistenza, può essere direttamente ricondotta alla necessità non propriamente evidente del mondo moderno: l’implementazione progettuale, prova pratica e utilizzo reiterato di nuove tecnologie per il sollevamento strutturale di carichi e persone. In altri termini, ascensori, come esemplificato dal nome specifico di TK-Elevator-Testturm, con tutto l’appeal della legenda di esplicativa ai margini di una piantina topografica di riferimento. Dove l’acronimo iniziale sta per Thyssenkrupp, la grande compagnia tedesca produttrice d’innumerevoli apparecchiature, componenti di metallo ed elementi infrastrutturali al servizio del bene comune. Obiettivo potenzialmente non semplice, quando s’inserisce dentro l’equazione l’elemento di cabine semoventi per svariate centinaia di metri di dislivello, all’interno dell’attuale panorama dei crescenti grattacieli terrestri. Così l’idea, concretizzatosi a partire dal 2014 e giunta ad ultimo coronamento tre anni dopo, per la costruzione del nuovo istituto sperimentale, a ragionevole distanza dal centro di ricerca di Neuhausen, giudicato troppo prossimo dall’aeroporto di Stoccarda. Proprio qui a Rottweil, luogo d’origine della famosa e omonima razza canina, tra l’entusiasmo delle autorità e prevedibili proteste degli abitanti locali. Almeno finché i soldi significativi dei turisti non hanno iniziato a cambiar di mano, grazie all’attrattiva senza precedenti di una piattaforma d’osservazione senza pari in tutta la Germania e molto probabilmente, l’Europa intera…