Che una serie di massicce piramidi possa essere “scoperte” in maniera improvvisa costituisce oggettivamente un fatto alquanto sorprendente,. soprattutto se si trovano lungo la costa di una prefettura cinese da 497.000 abitanti, e letteralmente a ridosso di una cittadina che ne conta 86.400. Eppure nell’estate dell’anno scorso numerose testate nazionali ed internazionali, soprattutto di natura digitale, hanno titolato in merito alla presunta ricomparsa dalle offuscate nebbie del tempo di una serie di presunti monumenti denominati strategicamente sulla falsariga delle aguzze tombe dei faraoni, per affinità con le strutture concettualmente non dissimili, benché sensibilmente meno imponenti, delle tombe imperiali della dinastia Xixia (1038–1227). Ecco finalmente un appropriato tipo di attrazione, paesaggistica e proto-storica, per questa località in precedenza fuori dalla preponderante maggioranza delle guide turistiche, per lo più dotata di proporzioni totalmente prive di precedenti: tra i 200 e 400 metri di elevazione rispetto alla valle sottostante, in modo tale da evocare pressoché immediatamente i soliti noti tra cui ufologi, cospirazionisti e cultori dell’origine extraterrestre di plurime civiltà ormai da lungo tempo scomparse. Il che avrebbe costretto di responsabili del marketing turistico ad aggiungere, pressoché immediatamente, il critico debunking delle circostanze, ovvero una spiegazione pratica di cosa, esattamente, il mondo si apprestasse a discutere a margine del loro piccolo, antico angolo di mondo quasi letteralmente sconosciuto fuori dai confini disegnati dai suoi stessi abitanti. Trattasi dunque di 天然金字塔 (Tiānrán jīnzìtǎ) traducibile come “piramidi naturali” costruite dall’azione carsica di epoche eccezionalmente remote, prima di assumere le proporzioni e l’attuale aspetto di vere e proprie colline. Databili, grazie all’analisi stratigrafica del carbonato presente all’interno, all’Era del Triassico (oltre 200 milioni di anni fa) quando ancora l’intera regione di Anlong sostanzialmente non esisteva, rimanendo sommersa sotto le acque salmastre dell’oceano primordiale che assediava i continenti. Le sue lande sottoposte a forze d’erosione più che millenarie, un eone dopo l’altro, così da erodere gli strati meno resistenti per lasciare impervio il nocciolo di pietra dolomitica insolubile, depositato in cumuli creati grazie all’attrazione gravitazionale della Terra. Finché al ritirarsi delle salmastre distese, sottoposte all’energia del sole, le intemperie, il vento, non vennero scolpite molto prima di qualunque mano umana avrebbe mai potuto immaginare di riuscire a farlo…

storia

Sotto il suolo dello stadio, lo scheletro incompiuto della Torre quasi-Eiffel di Londra

Quattro fori verticali, oscuri e quasi totalmente ingombri, di detriti, ghiaia aggrovigliati resti di vegetazione. Nient’altro che gli ennesimi, profondi scavi oltre la scorza della superficie londinese, sopra cui l’esponenziale crescita della città britannica per eccellenza propagò le sue propaggini, coprendo ciò che era per dar spazio a quello che sarebbe diventato. Un luogo di gioia, si, divertimento. Di scontri epici per il piacere delle moltitudini. E non ci sono dubbi che lo stesso Edward Watkin, facoltoso Baronetto, membro del Parlamento, capitano d’industria controllore di ben nove (nove!) linee ferroviarie, sarebbe rimasto profondamento colpito dall’arco metallico reticolare dell’odierno Wembley Stadium, sostegno per un tetto che riesce a fare a meno di colonne, travi o altri opachi elementi capaci d’ostruire l’osservazione della partita. Eppure, “Perché non costruire qualcosa capace di svilupparsi maggiormente verso l’alto?” Si sarebbe assai probabilmente chiesto dal pulpito dell’Oltretomba. “Il primato in quel particolare campo, ancora oggi, sembrerebbe appartenere ai soliti, implacabili, fieri oltre ogni ragionevolezza… Francesi!”

Nessuno può d’altronde potrebbe individuare con cognizione di causa la sequenza logica d’eventi o considerazioni, attraverso cui questa figura sorprendentemente accantonata dalla storia giunto all’età di 72 anni guardò dall’altra parte della Manica e decise che a partire da quel fatidico momento, il suo campo d’investimento sarebbe stato lo sviluppo di un parco dei divertimenti. Oltre al superamento del record conseguito soltanto tre anni prima nel corso dell’Esposizione Universale parigina, con la gremita inaugurazione di quello che potremmo tranquillamente definire come il primo grattacielo europeo. Acquistato dunque un appezzamento di terreno presso il sobborgo ai margini, un villaggio di periferia con soli 200 abitanti noto in epoca medievale come Wemba Lea, egli chiamò presso i suoi uffici alcuni dei più rinomati architetti dell’epoca. Esponendo in modo esauriente le sue direttive, inclusi giardini, giostre, laghetti per escursioni acquatiche ma soprattutto, un ago acuminato all’indirizzo delle nubi, sotto forma di struttura per lo più metallica che potesse superare con largo avanzo l’ambizione quasi utopica della Tour. Con forse la più significativa delle sue missive indirizza, nello specifico, a Monsieur Gustave Eiffel in persona, il quale non esitò a rispondere: “Devo purtroppo rifiutare la sua generosa offerta. Se progettassi adesso un edificio più alto, temo che il popolo di Francia non mi considererebbe più il buon francese che io spero di essere.” Il che costituiva un eufemismo alquanto blando, per ciò che avrebbe indotto i più integralisti dei suoi compatrioti a chiedere l’impiego della sempre popolare, non ancora del tutto arrugginita ghigliottina del Champ-de-Mars. Lungi dal perdersi d’animo per tale contrattempo, l’industriale dai lunghi trascorsi decise allora di fare quello che chiunque altro avrebbe immaginato a quel punto: indire un concorso, capace di attirare l’attenzione di tutto il regno…

L’uomo disegnato che soffriva sulla carta come placida dimostrazione della chirurgia medievale

Considerata l’aderenza per lo più vaga delle tipiche illustrazioni arcaiche dei manoscritti a questioni d’importanza relativa come prospettiva, proporzioni ed anatomia, c’è un aspetto in particolare in cui gli artisti dell’epoca non avrebbero avuto nulla da invidiare ai loro eredi del successivo Rinascimento: la capacità di proporre al proprio pubblico, sia nei contesti sacri che quelli profani, visioni capaci d’incutere un profondo senso di meraviglia, coadiuvando la lettura e stabilendo fondamenta solide per l’immaginazione. Così i cavalieri che combattono lumache situati ai margini degli incunaboli, le scimmie in abiti di pregio, i conigli armati d’ascia e le infinite rappresentazioni del Diavolo che mangia, conversa, cavalca. Per non parlare di quelli che potremmo definire i primi testi che tendevano a dimostrarsi utili nel descrivere una strategia preliminare del metodo scientifico, poiché questo rappresentava in determinate circostanze l’unica possibile strada verso la sopravvivenza. Sto parlando dei volumi medici naturalmente ed in modo particolare di colui che, attraverso più di quattro secoli, rappresentò in molte diverse guise il volto riconoscibile di questo vasto campo dello scibile umano. La figura nuda dell’Uomo Ferito, altrimenti detto Wound Man o Wundenmann, costituiva a tal proposito la più evidente dimostrazione del principio nomen-omen, traendo probabilmente ispirazione da alcune antiche illustrazioni del martirio di San Sebastiano. Laddove piuttosto che disegnarlo trafitto da una mera pletora di frecce, esso guardava pensieroso a lato della pagina, mettendo in mostra un corpo sottoposto ad una quantità straordinariamente varia di malattie e lesioni: tagliato, bruciato, penetrato da varie sciabole, asce ed altri implementi d’offesa inflitti nella pelle, colpito in vari punti da pesanti mazze magicamente sospese in aria e con le giunture gonfie, possibilmente per la gotta, nonché i bubboni indicativi della peste o altre malattie. Mentre in taluni manoscritti, il pericolo rappresentato includeva quello di animali velenosi o feroci, quali ragni che si arrampicavano sulle sue gambe, cani mordaci e persino uccelli che gli mordevano le carni. Senza dimenticare, inutile dirlo, numerosi dardi sia integri che spezzati a metà, così da presentare l’intero ventaglio di problematiche che si sarebbe trovati ad affrontare sul campo di battaglia. Eppure quello che colpisce in tale illustrazione, lungi dal costituire un monito o visione di possibili punizioni per i peccatori terreni, è che l’Uomo Ferito spesso mostra chiaramente di reggersi in piedi senza difficoltà apparente, serenamente immobile, con un atteggiamento mirato a esporre la sua condizione che lo rende stranamente assorto ed insensibile all’evidente sofferenza implicita delle sue moltissime afflizioni. Un ideale condizionamento che deriva, nella semplice realtà dei fatti, dalla chiara congiuntura che condusse alla sua originale concezione e successiva rielaborazione attraverso il corso dei secoli a venire. Un messaggio di speranza imprevedibile e in origine paradossale, evocata dalle straordinarie capacità taumaturgiche degli esperti praticanti della chirurgia coéva…

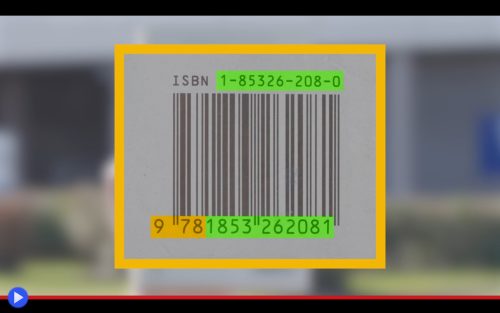

Il prefisso virtuale del paese da cui viene ogni singolo libro del pianeta Terra

Una volta arrampicatosi oltre il confine nazionale numero 940, il drago camaleonte assunse la tonalità delle montagne verdeggianti, le sue scaglie e gli affilati artigli all’improvviso ricoperte da un sottile strato di candida neve. “Ottimo lavoro, Fafnir, hai perfettamente catturato la tonalità della Nuova Zelanda. Non come quando attorno al 600, avevi scelto l’arancione della sabbia del deserto, nel tentativo di mimetizzarti in Angola. Certi paesaggi hanno varietà e rifiutano l’applicazione di stereotipi…” RAWWR, rispose la creatura del tutto priva di ali, con le corna aerodinamiche e la coda tesa indietro per accelerare la sua corsa verso il termine dell’Atlante-Dizionario compilato dai trascorsi esploratori del misterioso pianeta Teh-Ra. Ora il picco conico dell’elegante stratovulcano Taranaki si profilava alla loro destra, mentre la di sotto scorrevano veloci le comunità costiere di Manaia, Pihama ed Opunake, valide testimonianze per il gusto eccezionale dei polinesiani in materia di toponimi musicalmente coordinati. Quando già un cartello all’orizzonte sopra il passo dell’Oceano dichiarava 951 – Ufficio Globale. “Devia, Fafnir. Quello non ci interessa. Trattasi soltanto di una mera tasca dimensionale, una funzione logica del Catalogo Consequenziale dei Continuativi Luoghi Perpendicolari. Guarda lì! Già scorgo 955 – Malesia. E poco più avanti, la Cina. Le loro tradizioni sono interessanti. Sei pronto ad eseguire la tua miglior guisa di un serpentiforme dominatore del Mito?” RAAWR, rispose il drago, che al momento stava scivolando tra le onde a gran velocità, usando il dorso lucido come fosse una comune tavola da surf. Ma la deviazione stava minacciando di portarlo fuori rotta. Oh, dannazione… Poco male. Avremmo sconfinato tra il 978 ed il 979. “Va bene, non preoccuparti amico mio, lascia che controlli l’Atlante. Gli uomini di Teh-Ra chiamano quel posto… Bookland? Mai sentito prima. Lascerò che questa volta sia tu a scegliere il camuffam…” Non avendo neanche avuto il tempo di completare la frase, l’Esploratore percepì una strana vibrazione nella sua cavalcatura. Che d’un tratto, accorciandosi in maniera esponenziale, assunse una forma tondeggiante e piena d’aria che lo vide trasferito in un’apposita cesta di vimini di sottostante. Il drago multidimensionale aveva assunto l’aspetto perfettamente riconoscibile di una mongolfiera. “80 giorni, 80 gironi” ripeteva con un tono debolmente telepatico, venendo trasportato da un potente vento trasversale. “Dobbiamo perdere quota, torna al livello del terreno se ci riesci.” Disse allora l’umanoide che era stato un cavaliere, ben sapendo tuttavia che in questa specifica nazione, le regole che aveva conosciuto non potevano applicarsi allo stesso modo. Ora a pochi metri dalla superficie delle acque, il drago-mongolfiera si bagnò con l’acqua salmastra, iniziando nuovamente a mutare. Una pelle bianca che sembrava estendersi fino ad un paio d’imponenti pinne simili ad ali. Ma con un rapido contraccolpo, l’Esploratore cadde nella bocca del gigantesco animale. “Moby Dick” diceva adesso il comunicatore. Ma puntandolo contro di se, il display indicava una strana parola. Codice Geppetto, attivazione. Ancora l’educato Leviatano suo compagno di tante avventure, per qualche ragione, dava chiari segni d’impellenti mutamenti ulteriori. Il Carro di Achille, oppure Ombromanto il rapidissimo destriero di… Un certo Stregone detto “il Grigio”? Oppure era “il Bianco?” Poco sembrava importare tra le nebbie di una certa Avalon che stava comparendo all’orizzonte, dove nulla era era certezza ed il destino dell’Esploratore pareva ormai vagare senza meta per moltissimi secondi, se non preziosi minuti. Imprecando all’indirizzo della Stella Madre, scorse tra le pieghe della mente il timido accenno di una possibile spiegazione. Che forse le cifre utilizzate per l’Atlante non fossero state scelte saggiamente. Costituendo il reticolo interconnesso di un tavola sinottica ideale, piuttosto che il mero indice perfettamente visitabile di un lungo elenco di Luoghi…

Ah, Bookland, se soltanto tu potessi galleggiare nel mare dell’incertezza! In mezzo alle virtuali pagine di un’intangibile E-Libro, dietro la fantasmagorica e del tutto incorporea copertina. Poco sopra la rilegatura inesistente… Manifestazione materiale, quanto effimera, del pensiero che tratteggia il perimetro di ciò che potrà essere, piuttosto di quello che è stato. Un infinito potenziale concentrato nella triplice espressione tra un paio di parentesi quadre…