Candida è la luce che risplende, all’alba ed al tramonto, riflettendosi contro le cupole del vasto palazzo marmoreo che domina la piazza di Janakpur, una delle principali città della provincia di Madhesh nel paese più alto del mondo nonché capitale dell’antico stato nepalese di Mithila. Un’entità culturale distinta, persino oggi, la cui importanza in Nepal è stata lungamente collegata a una particolare storia narrata nel poema epico del Ramayana; poiché proprio questo sarebbe stato, in base alla narrazione, il luogo di nascita di Sita Mata, figlia della Madre Terra e consorte di Rama, manifestazione in forma umana del Dio Vishnu. Ritrovata in un campo nei solchi dell’aratro (proprio a questo fa riferimento il suo nome) da niente meno che il sovrano Janaka contemporaneo del sovrano Dasharatha di Ayodhya, la cui saggezza e probità erano note in lungo e in largo nel subcontinente indiano. E fu proprio qui, dove oggi sorge l’imponente Mandir Janaki, che la giovane donna dimostrò la propria eccezionale forza, tendendo come nulla fosse il pesantissimo divino arco di Shiva, custodito nell’armeria reale. Al che il suo proprietario terreno, colpito da tale impresa, decretò che solo chi avrebbe potuto fare lo stesso, sarebbe stato degno di sposare colei che da quel giorno adottò come fosse del suo stesso sangue. Ma Rama seppe fare anche di più, spezzando in tre parti l’arma e il resto, come si usa dire, è storia. O per meglio dire, leggenda?

Molti anni dopo questi eventi, nel 1657, il sant’uomo Shurkishordas giunse in questo luogo guidato da una premonizione. Il che lo avrebbe portato a scovare, sotto un sottile strato di terra, una statua d’oro della divina Sita, il che avrebbe ricordato ai suoi contemporanei il collegamento della città di Janakpur con la protettrice dell’umanità intera. Il che diede inizio ad un fervente culto, ed ulteriori due secoli a venire, alla costruzione di uno dei più spettacolari templi del Nepal, opera di una regina straniera. Sto parlando di Vrisha Bhanu dello stato di Tikamgarh, in India, e del suo Janaki Mandir, ultimato nel 1910 dopo 14 anni di lavoro, nella speranza che la Dea l’avrebbe ricompensata con la nascita di un figlio. Il che non sarebbe giunto a verificarsi dopo il suo decesso, in seguito la quale il consorte sposò sua sorella, mentre lo spettacolare luogo di culto avrebbe potuto costituire un punto di riferimento religioso d’importanza crescente nell’intero secolo successivo. Architettonicamente insolito, con la sua commistione di elementi del barocco Moghul e accorgimenti tradizionali di matrice Koiri Hindu, il palazzo si presenta come infuso di un fascino vagamente arabesco, connotato dai molteplici colori ed elementi statuari tipici della tradizione Rajput. Ma ciò che colpisce maggiormente è il modo in cui le sue mura, lungi dall’essere la mera meta di un pellegrinaggio o punto di riferimento cittadino, risultano profondamente incorporate nel tessuto culturale locale, supportando un’ampia quantità di stimate tradizioni pubbliche…

India

La fortezza sotto assedio tra le foglie della tartaruga con l’elmetto da squalo

È un’idea del tutto pertinente all’epoca seguente alla Preistoria, il fatto che le prede debbano possedere un aspetto mansueto, mentre le creature che si nutrono di esseri viventi aspirano ad indurre con l’aspetto il massimo timore nelle proprie prede o nemici. Se pensi al diplodoco, anchilosauro, stegosauro, triceratopo… Molti di essi possedevano corazze impressionanti e aculei assolutamente degni di nota, per non parlare degli artigli e della forza negli arti necessaria a muovere la loro massa ponderosa. Per fortuna abbiamo l’estetica di taluni rettili a ricordarci quel principio e d’altronde, chi non ha pensato almeno una volta che il miglior accessorio per una tartaruga, potesse essere il caratteristico elmetto prussiano con il rostro, chiamato pickelhaube. La natura, chiaramente, ragiona in termini di conseguenza e l’uomo ne è sostanzialmente una parte. E allora col vantaggio dei millenni, perché mai la selezione naturale non avrebbe dovuto perseguire una finalità equivalente? Ragion per cui una tale possibilità ed il suo risultato pratico convergono, quando si scruta attentamente dei particolari tratti del sistema fluviale Brahmaputra-Meghna, tra l’India settentrionale ed i moderni confini del Bangladesh. Dove si può scorgere in zone assolate, in placida contemplazione del meriggio, un’atipica presenza con il guscio declinata in dimensione digradante, dal capofila di circa una ventina di centimetri, graziato da un aspetto distintamente “triangolare”. Si, si tratta della Pangshura sylhetensis o tartaruga a tetto dell’Assam, con possibile riferimento a un altro tipo di metafora, per cui ricorda la struttura architettonica di una vecchia capanna. Ed una paragonabile immobilità, almeno finché non ritorna in mezzo ai flutti, dove tende a muoversi con tutta l’agilità di un’abile abitante dei settori paesaggistici ripariani. Mentre si aggrappa, con le rigide dita palmate, a tronchi, radici e mucchi di detriti, arrivando persino a muoversi in posizione capovolta, mentre cerca i migliori punti di appoggio da cui praticare le sue attività notturne di ricerca del cibo. Consistenti essenzialmente nel seppellirsi in parte sotto la sabbia dei fondali, con soltanto la testa a emergere al termine del grande collo flessibile, impiegata per ghermire tra le acque i pesci, crostacei e altre creature che passano veloci per l’effetto della corrente. Uno stile di vita ben collaudato e dal poco impatto naturale, sebbene ciò non sia bastante a mantenerlo ragionevolmente al sicuro. Trovandoci in poche parole innanzi, come provato dalla limitata quantità numerica di esemplari incontrati dall’uomo, ad uno dei geomidi più rari, e conseguentemente a rischio critico d’estinzione, di tutta l’Asia e del Mondo…

Malkoha: il sommesso verso e la sgargiante maschera del cuculo gentile

Camminare dall’albergo fino a quel particolare tratto di foresta, giorno dopo giorno, con la pioggia o con il sole, con il chiasso o col silenzio. La natura può essere stancante: soprattutto quando si possiede l’obiettivo di riuscire a catturare quel particolare scatto fotografico. Di creature più elusive di un fantasma o di una ninfa dei boschi! Dalla Malesia al Borneo, dal Sulawesi allo Sri Lanka, e fino alle Filippine, una cosa soprattutto accomuna i variegati generi del gruppo informale dei malkoha, cuculiformi che quasi ricordano, per colori e fogge del piumaggio, l’estetica magnifica dei pappagalli. E tale cosa è la difficoltà che condiziona i loro avvistamenti; di uccelli schivi, agili, relativamente silenziosi quando non capaci d’imitare il verso di altri pennuti. E che tanto spesso, visti dal basso, non rivelano lo sprazzo di colori che caratterizza le loro sembianze. Ma una volta che si riesce a individuarli, diventano dei portatori di buone notizie. In quanto indicatori di uno stato di salubrità biologica del proprio ambiente, al pari dei più grandi e delicati mammiferi delle aree tropicali del mondo. A partire dalla varietà più conosciuta, benché poco studiata scientificamente, del Phaenicophaeus pyrrhocephalus lungo 45 cm che fornisce il nome comune anche ai propri cugini, il cui significato in lingua cingalese risulta essere “cuculo-fiore”. Dall’aspetto altamente caratteristico del piumaggio della testa, dotata di una maschera rosso vermiglio attorno agli occhi ed un collare di penne puntinate, bianche e nere alla maniera del contrasto dominante tra il petto e le sue ali. Con ben pochi propositi di mimetizzazione, quasi la natura avesse reputato secondario il tentativo di difenderlo dai predatori. Che possono includere rapaci, serpenti e l’occasionale dhole, cane o gatto nel caso delle specie che foraggiano a terra. In qualità di creature onnivore, primariamente in grado di nutrirsi di bacche, semi e germogli ma anche insetti e qualche lucertola, catturate tramite l’impiego degli affilati artigli. Utilizzati anche, in almeno un paio di casi attestati, al fine di difendere il territorio da possibili rivali. Il che risulta ad ogni modo piuttosto raro, trovandoci di fronte a una tipologia di uccelli piuttosto pacifici, e soprattutto inclini a costruirsi da soli il nido. Proprio così: nonostante la qualifica, i principali cuculi dell’Asia meridionale non praticano il parassitismo dei nidi. Non depongono le proprie uova accanto a quelle di madri inconsapevoli. E non si aspettano che i propri piccoli gettino fuori altre piccole vite dal nido, potendo fare affidamento sull’ingenuità dell’innato istinto materno degli animali…

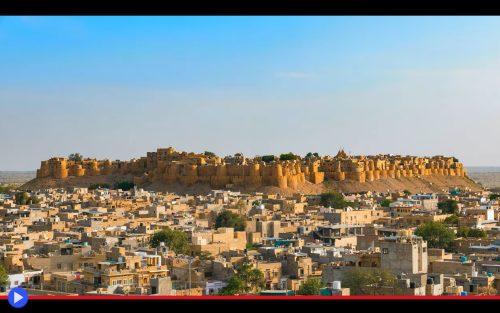

La vita che non è cessata tra i massicci bastioni di un forte del Rahjastan

Oggigiorno venerato in tutto il mondo come nume tutelare dell’amore, l’ottavo avatar di Vishnu non è tipicamente associato a profezie marziali relative alla rifondazione di una dinastia, o la costruzione d’imprendibili roccaforti. Eppure si narra che nel 1156, il capo Jaisal Singh del clan dei Bhati incontrò viaggiando tra i deserti del Rahjastan un anziano eremita, il quale gli riferì di una profezia secondo cui Krishna in persona, durante la guerra al centro del poema epico del Mahabharata, profetizzò all’antico principe Arjuna che un remoto discendente della dinastia Yadu avrebbe costruito, un giorno, una potente fortezza sopra una triplice collina in mezzo alle dune silenti. E non ci volle molto perché il feroce condottiero, proveniente dalla linea di sangue che, secondo una leggenda, aveva conquistato le terre dell’odierno Punjab dal potente popolo degli Indo-sciti, giungesse alla conclusione di dover seguire il suo destino, erigendo una nuova capitale da cui controllare il suo regno. Un nuovo tipo di città, d’altronde, in cui l’intero insediamento fosse protetto da alte mura invalicabili, che nessuno avrebbe mai potuto assediare senza un costo in termini di tempo e vite umane totalmente spropositato. Il che avrebbe funzionato soltanto in parte, nella storia futura di Jaisalmer. Insediamento e castello al tempo stesso, in una collocazione tanto remota che sarebbero occorsi più di 850 anni, perché la gente costruisse dei quartieri addizionali al di fuori della cinta esterna di quelle mura. Sia per la natura inospitale di una terra tanto arida, che in forza del timore dei numerosi nemici del principe Rajput, i quali tuttavia non avrebbero mai posto in essere l’iniziativa di assalire il centro principale del suo potere. Una fortuna destinata a cessare durante il regno del suo discendente diretto Rawal Jait Singh I, quando nel 1299 il sultano di Delhi, Alauddin Khalji, adirato per l’assalto ad una delle proprie carovane, circondò e rese inaccessibile la cittadella fino all’esaurimento delle risorse da parte degli occupanti, cui sarebbe seguita la conduzione del suicidio rituale tra le fiamme del Jauhar da parte di tutte le donne dei guerrieri, che combatterono a seguire fino all’annientamento. Il predominio dei musulmani sulla città predestinata non durò tuttavia particolarmente a lungo, se è vero che tre secoli dopo troviamo nuovamente nelle cronache di Jaisalmer un governante di discendenza Bhati, Rawal Lunakaran che si trovò a difenderla da un capo tribù afghano, Amir Ali. Che non avendo il tempo di costruire la pira funeraria, si preoccupò stavolta di sterminare tragicamente ed in modo prematuro le donne del castello, poco prima che giungessero i rinforzi per sconfiggere agevolmente il nemico. Un destino ironico e una duplice sconfitta, per un luogo che doveva essere sicuro da qualsiasi minaccia esterna…