Dal punto di vista dell’integrazione tra uomo e natura, non esiste un campo più rilevante di quello abitativo. Sin da quando, molti millenni fa, i nostri antenati si accontentavano di vivere all’interno di buche scavate nel fianco delle montagne, la civiltà si è evoluta ed ha trovato espressione, in primo luogo, negli spazi creati dal posizionamento di un uscio. Al di là del quale tutto è controllabile, ogni cosa risulta essere (ragionevolmente) chiara. Vi sono case che riflettono la visione dei loro costruttori, architetti dell’oggi capaci di disporre di risorse mezzi virtualmente illimitati… Per lo meno dal punto di vista del castoro che costruisce la diga coi denti, le unghie e la persistenza del roditore. Mentre altre trovano una forma fisica, principalmente, dalle ragioni delle mere e imprescindibili circostanze. Come avvenne, nel XVIII secolo, a Læsø, isola nel mare di Danimarca il cui nome significa “terra di Hlér”, il gigante norreno associato alla furia e le onde del mare. Vichinghi, tuttavia, non vivevano qui, dove l’economia scorreva soprattutto in funzione della messa in commercio di una risorsa, e soltanto quella: il prezioso sale, ricavato da un tratto di mare in cui gli ioni abbondano ancor più del normale. Un’industria, questa, dalle opportunità di guadagno assolutamente significative, tuttavia non priva di un costo operativo importante: mantenere accessi, per molti mesi l’anno, i forni dell’isola, bruciando essenzialmente tutto il combustibile a disposizione.

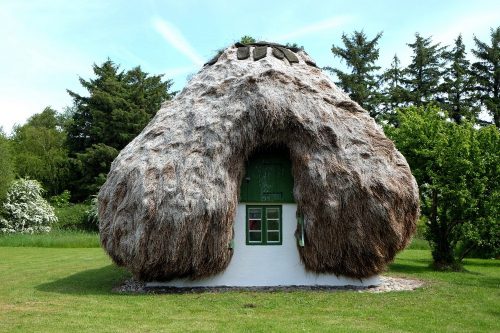

Ora le isole, come loro prerogativa, sono un prototipo dei sistemi ecologici aperti, cosicché fu possibile osservare, nel giro di appena un paio di generazioni, la progressiva scomparsa di ogni forma di arbusti dalle foreste di questo luogo un tempo ameno. Intere zone furono letteralmente disboscate, con la nascita di caratteristiche del territorio come le dune di Højsande, dove il terreno bruciato dal sale non permette neppure all’erba di crescere indisturbata. Al che seguì la domanda, niente meno che fondamentale per prevenire l’abbandono progressivo dei villaggi e un triste ritorno alla terraferma: come sarebbe stato possibile, da quel momento in poi, costruire e rimpiazzare le abitazioni in legno, con tetto di paglia, costruite per la prima volta dalla distante generazione dei loro avi? Furono a lungo analizzate le possibili alternative, quindi si decise di impiegare, finalmente, gli occhi: sulle spiagge di Læsø si rinnovava in effetti, costantemente, un intricato groviglio di fibre vegetali, derivanti dalla famiglia di alghe delle Zosteraceae, genere Zostera. Letterali tonnellate di materiale trasportato a riva, letteralmente intriso di acqua di mare, quasi del tutto pronto all’uso, come il legno che, ormai da tempo, veniva recuperato dai numerosi naufragi che finivano in questi luoghi per la ferocia del Mari del Nord. Così che mentre gli uomini se ne andavano in barca, allo scopo di pescare e alla ricerca di nuovi relitti, secondo una credenza locale fu alle donne dell’isola che venne in mente una soluzione per impermeabilizzare e isolare dal freddo le loro case, mediante l’impiego di quella che qui viene chiamata alga tang. Da cui tangtage, costruzione [del tetto] mediante l’impiego della suddetta Zostera, una tecnica artigianale che, pur non essendo ancora parte dei patrimoni tangibili dell’UNESCO, risulta certamente unica al mondo. Nonché unicamente funzionale allo scopo: osservate, per un attimo, di cosa stiamo parlando. Il tetto di alghe nasce, in modo non troppo diverso da quello di paglia, da svariate tonnellate di alghe, arrotolate ed intrecciate a una struttura di sostegno, al fine di tenere gli elementi lontano dai suoi abitanti. Esso nasce, in effetti, con una tecnica non troppo diversa dalla cardatura della lana, rimarcando ancora una volta la sua appartenenza al mondo femminile. Originariamente, la copertura di una di queste case veniva realizzata nel corso di un singolo giorno, attraverso la collaborazione di circa 150-200 mogli del villaggio senza nessun tipo di compenso, per il principio ormai perduto dell’aiutarsi a vicenda. Una volta disposti i rotoli di alghe, quindi, vi si apponeva uno strato di torba, destinato a legarsi chimicamente con le fibre vegetali, diventando un impenetrabile ed indistruttibile tutt’uno. Tanto che, successivamente all’adagiarsi dell’impasto sulle mura laterali dell’edificio, sarà necessario ricavare dei buchi con la sega a mano tutto attorno alle finestre, pena la creazione di un antro oscuro degno di un vampiro di mare. Al termine dell’opera, la proprietaria offriva alle sue vicine di villaggio un banchetto, per ringraziarle della disponibilità e la sapienza che erano state in grado di dimostrare. Ben sapendo che prima o poi, avrebbe avuto l’occasione di restituire il favore…

tecnologia

Dal disco al cilindro: l’evoluzione geometrica della finestra

La verità che arde nella fiamma indistinta, all’interno di un forno in materiale refrattario, che brucia ma non perde la sua forma. E lui che tira fuori, un poco alla volta, il lungo e sottile cono, identificato nella nomenclatura come canna da soffio. Al termine del quale, come miele sul cucchiaino, si trova il nucleo e il nocciolo della questione: vetro, vetro denso che non goccia. Potenza degli elementi, tecnologia e sapienza artigiana, che s’incontrano nell’attimo presente, per plasmare il flusso di un materiale particolarmente antico. All’origine delle civiltà, quando nessuno ancora conosceva le specifiche proprietà di questa magica sostanza, prodotta a partire dalla sabbia e i borosilicati, la norma consisteva nell’impiego di tecniche di scultura prese in prestito dalla lavorazione della pietra, piuttosto che l’attenta colatura all’interno di stampi, al fine di creare vasi, bicchieri o recipienti di vario tipo. Finché nel primo secolo avanti Cristo, grosso modo, non iniziò a diffondersi un differente approccio alla realizzazione di un simile manufatto: roteare e soffiare, vorticosamente, fino all’espansione della forma desiderata. C’era stato un solo ritrovamento archeologico, effettuato dal russo Roman Ghirshman nel quartiere vecchio di Gerusalemme, che sembrava precorrere i tempi in merito alla questione: alcune piccole bottiglie soffiate risalenti al secondo millennio a.C, da usare nel bagno rituale del mikvah. Ma la tecnica per costruire simili oggetti, da quel momento in poi, venne apparentemente dimenticata fino all’epoca dei romani. Quando al sua riscoperta ad un tal punto ciò semplificava, e nel contempo aumentava la qualità dei prodotti dell’officina del vetraio, che ben presto il vetro arrivò ovunque. Sulle tavole dei signori, nelle collezioni nobili, sugli scaffali degli artigiani più benestanti. Qualcuno iniziò, persino, a metterlo alle finestre. Non credo che possa essere facilmente sopravvalutata la portata di un simile progresso: per la prima volta nella storia dell’uomo, diventava possibile costruirsi un rifugio completamente riparato dalle intemperie, che cionondimeno riusciva ad accogliere tutta la luce benefica dell’astro solare. Era nato, dal punto di vista architettonico, un filo conduttore che ci avrebbe condotto dritti fino all’epoca moderna. Non sono in molti tuttavia ad interrogarsi sul come, effettivamente, una simile soluzione trovasse forma fisica tra le mani dei suoi produttori. In quale maniera, soffiando intensamente in un tubo, si potesse giungere ad un oggetto largo e piatto, il più possibile uniforme e del tutto trasparente. La risposta, come spesso capita in simile circostanze, assume la forma rivelatoria di un disco. Largo e piatto, vorticosamente girevole, frutto e conseguenza dell’opera dei sapienti.

In un contesto anglosassone, dove esiste un termine per definirlo, viene chiamato crown glass, o vetro a corona. È possibile osservarlo, ancora oggi, presso numerosi edifici storici della città di Londra, dove restò in uso fino al XVII secolo, mentre il resto d’Europa e del mondo era già passata a sistemi più risolutivi e complessi. Mentre si scorre, con gli occhi, la superficie lucida di una finestra, appare all’improvviso un tacca dalla forma circolare, come una sorta di avvallamento. Mentre presso la parte inferiore di una simile superficie, tutt’altro che uniforme, lo spessore della finestra sembra stranamente diminuire. C’è una strana spiegazione, offertaci gentilmente da parte della sapienza popolare, per questo particolare fenomeno strutturale: “Vedete…” affermano certe guide turistiche: “Il vetro è in effetti un liquido, che lentamente tende a fluire verso lo spazio dell’infisso inferiore. Tra qualche secolo, di questo pannello non resterà più nulla.” Mentre in effetti la scienza ha calcolato come suddetto processo di scorrimento gravitazionale a temperatura ambiente, benché del tutto logico da un punto di vista della pura e semplice teoria, abbia dei tempi misurabili non in secoli, bensì letterali milioni di anni. La ragione della difformità delle lastre, in effetti, è tutt’altra. E va ricercata nella maniera stessa in cui questo vetro assumeva la forma definitiva…

Uomo scava un buco e trova l’elettricità

Mentre la ruspa depone l’ultimo mucchietto di terra a lato, già arriva il camion che con massima cautela, inizia l’opera più delicata: il versamento di un’attenta colata di cemento, all’interno degli stampi preformati precedentemente attrezzati a lato del fiume. Chi dovesse osservare il progetto da lontano, non avrebbe particolari dubbi: questo gruppo di serissime persone sta costruendo, per qualche motivo, una sorta di avveniristico scivolo d’acqua, con la forma di una chiocciola della verdura. Al termine del fondamentale passaggio, quindi, con aria solenne, un capo poco più che trentenne si avvicina ai comandi di quella che sembrerebbe chiaramente costituire una chiusa a controllo remoto. Dopo un ultimo sguardo ai suoi colleghi, al cielo ed al profilo della Cordigliera distante, egli preme il tasto sopra il suo telecomando. Ed è così che all’improvviso, in un singolo, drammatico secondo, cambia il significato del fiume.

È una grande verità della corrente situazione tecnologica, che determinate forme di energia diventino progressivamente più difficili da implementare, mentre altre, per un ventaglio molto vasto di ragioni, si trasformano progressivamente in una metaforica passeggiata di salute. Poiché carbone, petrolio e in misura minore, anche l’uranio, man mano che vengono estratti e trovano il loro impiego, non vengono rigenerati automaticamente da alcun processo naturale a breve termine, mentre esistono determinate fonti alternative, prima tra tutti il Sole, che non cesseranno mai di continuare a funzionare, fino all’ultimo secondo della nostra stessa esistenza. Il fatto, tuttavia, è questo: vi sono luoghi al mondo, tempestosi e nuvolosi come loro principale prerogativa, presso cui la luce dell’astro la cui forza gravitazionale ci governa giunge in effetti molto raramente, soprattutto con una forza tale da far funzionare i nostri personal computer e/o forni a microonde. Ma anche altrove, per un soddisfacene impiego dei pannelli concepiti al fine di assorbire la sua potenza, l’affiancamento di un sistema per l’accumulo ed il riutilizzo in differita, in altri termini, un sistema di batterie. Costoso, ingombrante, inquinante al termine del suo ciclo di utilizzo. Altre tipologie di energia sostenibile hanno i loro problemi. L’eolico si ferma quando manca il vento. L’energia geotermica ha un costo d’ingresso particolarmente elevato. Il mareomotrice, basato sulle correnti delle vaste distese acquatiche che ci circondano, può avere un impatto drastico sull’ecosistema, è soggetto a forze d’erosione estreme e tende ad aumentare la sedimentazione costiera. E che dire, invece, della semplice energia gravitazionale dell’acqua? Poderosi flussi trasparenti, ogni giorno, scorrono a partire dai loro eremi montani, dove si sviluppano a partire dall’accumulo dell’acqua precipitativa o lo sgorgo da falde sotterranee dimenticate. Ogni giorno, per 24 ore al giorno, la loro forza scavalca gli ostacoli, segue le asperità del territorio e s’inoltre a innumerevoli chilometri di distanza, per giungere in maniera certa alla destinazione finale del mare. Sarebbe veramente assurdo, non tentare in qualche maniera d’approfittarne.

La tipica centrale idroelettrica tuttavia, per continuare la nostra carrellata dei “lati negativi” potrebbe anche essere vista come la somma di tutti quelli fin qui citati: certamente, essa ferma e devia il corso dei fiumi. Immancabilmente, ne danneggia (per non dire distrugge) l’ecologia. Essa è versatile e potente. Ma anche propensa, per sua implicita natura, all’imposizione di uno stato per così dire borderline, nel quale qualsiasi frana, terremoto o perché no, attacco terroristico, potrebbe non soltanto privare un’intera città o paese della sua principale fonte di sostentamento energetico, ma anche letteralmente spazzarla via dalle mappe mentre si libera letteralmente dalle briglie che gli erano state forzosamente imposte. Chi ha mai detto, tuttavia, che debba sempre essere necessariamente così? I due imprenditori di Anversa Jasper Verreydt e Geert Slachmuylders, dimostrando una tipica prerogativa dei giovani, sono così improvvisamente apparsi sul radar delle compagnie incubatrici e gli altri finanziatori tipici dei progetti di una startup, per togliere dal quadro generale il processo formale di una metodologia, per così dire, del tutto acclarata. Ponendo pubblicamente la domanda, a loro stessi e conseguentemente anche a noi tutti, di che cosa succederebbe, se mettessimo direttamente la turbina e il generatore lungo il corso del fiume, ignorando del tutto il concetto di costruirvi attorno una diga, o un terrapieno di qualsivoglia tipo? Il risultato, presentato come realtà di business nel 2014, è Turbulent Hydro, una compagnia che sembrerebbe quasi uscita dal mondo del crowd-sourcing internettiano, volendola giudicare dal video promozionale degli autori che spiegano con entusiasmo la loro idea, parlando sullo stereotipico sottofondo di musica di pianoforte e quello che sembrerebbe, piuttosto incredibilmente, proprio il suono di un pacifico ukulele. Mentre la realtà è che loro si rivolgono ad enti statali, compagnie affermate e potenzialmente, per il loro tramite, soltanto dopo una lunga serie di passaggi, al sempre fondamentale cliente finale. Intendiamoci, non è che un agricoltore o minatore, sperduto in qualche angolo remoto di questa Terra, non possa decidere di farsi costruire il generatore-vortice della Turbulent. Molto semplicemente, tuttavia, egli dovrà affrontare la spesa sulle sue sole forze. Laddove questo approccio alla produzione idroelettrica, per sua implicita natura, si presta molto bene ai programmi di ampio respiro per l’industrializzazione delle regioni disagiate. È così tremendamente flessibile, e ad impatto praticamente zero…

La più grande sfera di metallo nella storia della medicina

Osservando delle vecchie fotografie della città sulle sponde del lago Eyre, Cleveland, Ohio, si potrebbe ricevere l’impressione che il luogo fosse abitato da almeno un enorme fan di Guerre Stellari. Questo per l’enorme replica della Morte Nera (alias Death Star) luna da battaglia nonché devastante stazione spaziale, armata col più grande raggio laser nella storia del cinema di fantascienza. Il che è piuttosto sorprendente, in primo luogo perché tra tutte le follie mai fatte da un appassionato, assai raramente ha mai avuto modo di figurare un edificio di tre piani realizzato con 900 tonnellate d’acciaio, costato l’equivalente odierno di svariati milioni di dollari. E poi, questione non da poco, la data a cui risalgono simili immagini è il 1929: George Lucas aveva ancora 16 anni inversi, ovvero, non sarebbe nato ancora prima del superamento di ben 4 anni bisestili. Al che, diventa lecito interrogarsi sull’effettiva funzione di questo esempio di coincidenza architettonica, che nonostante ciò che si potrebbe pensare in seconda battuta, non era un semplice serbatoio per il gas naturale. O meglio, non nel senso in cui s’intende normalmente una simile struttura. Poiché avvicinando virtualmente l’obiettivo della telecamera, con conseguente aumento di dettagli discernibili a occhio nudo, appare fin troppo chiara un’altra assurda verità della questione: la palla gigante è totalmente ricoperta, su ciascuno delle serie longitudinali di pannelli che la suddividono in 28 meridiani, di una quantità particolarmente elevata di oblò. Si torna dunque all’analogia della nave spaziale, o in alternativa, di una sorta d’improbabile batiscafo, destinato a rotolare fino all’acqua gelida del grande specchio d’acqua antistante. In altri termini, si, qui dentro ci avrebbero vissuto le persone. Almeno nell’idea del principale inventore e progettista, il Dott. Orval J. Cunningham di Kansas City, che l’aveva fortemente voluta per assolvere a due scopi collegati ma distinti: 1 – fare un grande bene per l’intera umanità 2 – guadagnare una letterale barca, o in alternativa un’intera luna da battaglia, di pecunia sonante.

Tutto ebbe inizio, secondo quanto registrato dalle cronache ufficiali, in un momento imprecisato nelle prime due decadi del ‘900, quando questo personaggio rilevante della storia della medicina, grazie a una terapia sperimentale di sua invenzione, riuscì a “guarire” dal diabete un uomo misterioso di cui non ci ha raggiunto affatto il nome. Ma il cui principale amico d’infanzia, e ciò è davvero molto importante nell’economia della faccenda, era niente meno che Mr. Henry H. Timken, proprietario dell’omonima azienda metallurgica di larga fama, una qualifica che gli era valsa il titolo onorifico di “Re dei Cuscinetti a Sfera”. Cunningham era un medico piuttosto fuori dagli schemi nella sua epoca, e un assiduo sperimentatore del campo allora nascente della medicina iperbarica, consistente nel trattare il paziente con determinate quantità di ossigeno concentrato, da lui spesso somministrata tramite l’impiego di una semplice bombola fornita di respiratore. Ma sua era anche la più ferma convinzione, e qui torniamo nuovamente nel campo di Guerre Stellari, che minuscoli organismi di natura batterica, del tutto ignoti alla scienza accademica causassero due delle più gravi afflizioni dei tempi moderni: il cancro e il diabete. E che questi ultimi, in presenza di una quantità di ossigeno sufficientemente superiore al normale, sarebbero diventati incapaci di riprodursi, sparendo così dall’organismo. Le ragioni di una simile, sfrenata ipotesi non vennero mai spiegate. Rimase tuttavia palese come rimanere per giorni interi confinati a letto, collegati al suddetto recipiente in attesa di un risultato che innumerevoli volte tardava a palesarsi, fosse tutt’altro che gradevole per i pazienti. Ed anche l’impiego delle anguste camere iperbariche di allora, spesso degli spazi angusti dove neanche era possibile mettersi in piedi, non è che migliorasse un granché le cose. Così l’ipotesi paventata dal buon dottore, nei suoi articoli e i discorsi fatti ai possibili finanziatori, era quella di non pressurizzare più il singolo paziente, bensì incredibilmente, l’intero ospedale! Un’idea che gli sarebbe risultata decisamente impraticabile, se non fosse stato per il sinergico sodalizio con il succitato magnate dei metalli, che guarda caso possedeva i mezzi economici, oltre che tecnologici, per fare di un simile sogno la più tangibile verità.