Cinquant’anni prima che il trasporto di persone oltre un Oceano fosse sufficientemente comune, da poter pensare di creare un palazzo galleggiante dotato di ogni comfort e spazi dedicati a svaghi tipici dell’epoca contemporanea, giunse al punto di svolta la carriera di un uomo che, tra tutti, aveva sino a quel momento guidato alcuni dei punti più elevati del periodo comunemente noto come Rivoluzione Industriale. Il suo nome atipico, dall’assonanza chiaramente biblica, era Isambard Kingdom Brunel ed egli avrebbe detto pochi mesi prima della sua prematura dipartita all’età di soli 53 anni: “Non c’è stato altro progetto a cui io abbia dedicato un maggior impegno, e su cui abbia scommesso una porzione maggiore della mia reputazione, della SS Great Eastern.” Il che, detto dal costruttore tra le altre cose del tunnel sotto il Tamigi, il ponte sospeso di Clifton e la Great Western Railway, non era certo un’affermazione da poco. E potrebbe anche essere stato collegato, più o meno direttamente, al collasso che lo colpì nel settembre del 1859 sul ponte stesso di quell’imponente creatura galleggiante. Grosso modo nel periodo in cui avevano iniziato a concretizzarsi i problemi. Ci sono molte valide ragioni, più o meno razionali, per cui la gigantesca nave da 211 metri di lunghezza e 18.915 tonnellate di peso (di gran lunga la più grande costruita fino a quel momento) si sarebbe vista attribuire nel corso degli anni la reputazione largamente controproducente di un vascello maledetto. Già dal modo in cui, prima ancora di essere portata a termine, aveva saputo trasformarsi in un vero e proprio buco nero per il denaro, capace di mandare in bancarotta qualunque compagnia, individuo o consorzio abbastanza folle da legare ad essa le proprie fortune. A partire dal socio di Brunel stesso nell’ambiziosa impresa, lo scienziato e collega ingegnere John Scott Russell, che avendo messo da parte considerevoli finanze grazie all’invenzione di un nuovo e più efficiente profilo per gli scafi nautici, era già verso la metà del secolo in significative quanto segrete ristrettezze economiche. E fu in effetti una chiara dimostrazione delle comprovate capacità tecniche di entrambi, nonché la fiducia degli investitori, se la nave inizialmente nota come Leviathan, destinata presto ad essere ribattezzata come la Great Eastern dopo l’acquisto in corso d’opera da una compagnia terza, poté rimanere in costruzione per i quattro anni fino al fatidico 1859, nel cui mese di settembre venne laboriosamente varata al cospetto, tra gli altri, del suo progettista principale. Che aveva saputo immaginare in essa il culmine della tecnologia coéva fino al punto di prevedere ben tre diversi sistemi di propulsione utili a spostarne l’immensa massa: un singolo propulsore ad elica, poiché l’eventualità di aggiungerne un secondo non era ancora praticabile a quel punto del XIX secolo; seguìto da due massicce quanto solide ruote a pale. E per finire, un’intero corredo di vele degne di un vascello delle grandi esplorazioni, che tuttavia si rivelarono effettivamente utilizzabili soltanto a patto che i motori restassero spenti. Poiché altrimenti, la stoffa troppo vicina alle cinque ciminiere aveva la tendenza sconveniente ad incendiarsi. Piccoli ostacoli, sulla strada del successo imperituro come nota a margine della Storia…

XIX secolo

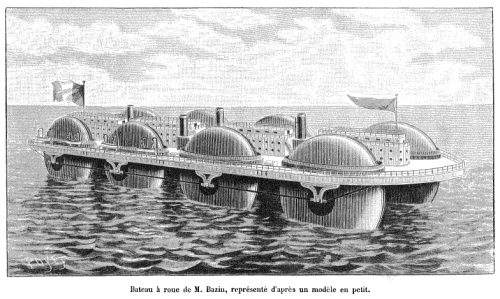

Il principio della nave che avrebbe attraversato l’Atlantico con sei ruote motrici

Il problema del metodo scientifico ed il motivo per cui, ancora oggi, non piace a molti è che applicarlo significa spesso gettare da parte i propri sogni e le relative speranze, sostituendoli con la glaciale realizzazione che il mondo opera in base a delle regole precise. Non sempre o quasi mai allineati a ciò che apparirebbe “logico” nella purezza operativa del pensiero basato su considerazioni pregresse. Così macchine volanti, le prime automobili e i battelli in grado di sommergere se stessi senza affondare dovettero fare i conti, nel corso dello scorso secolo, con accorgimenti ingegneristici essenzialmente contrari alle metodologie di superiore estetica ed efficienza. Ed in questo modo l’inventore francese Ernest Bazin, già creatore dell’aratro elettrico, un taglia-verdure, una macchina idrostatica per fare il caffè, nel 1891 cominciò ad armeggiare con un singolare modellino in legno di forma rettangolare integrato con sei galleggianti rotativi dalla forma lenticolare. Un’imbarcazione, nonostante le apparenze, almeno parzialmente basata sui dieci anni trascorsi a partire dall’età di 15 per volere del padre, che l’aveva fatto imbarcare come mozzo su un vascello destinato a girare il mondo. Esperienza destinata a farne un pensatore eclettico, ma anche un avventuriero e soprattutto la persona dotata dell’insolita commistione di capacità opportune a rivoluzionare, un giorno, l’intera industria dei trasporti navali. Dovete considerare, a tal proposito, come al ritorno in Francia dopo il 1855 egli ebbe modo di recarsi a corte incontrando personalmente Napoleone III, il re del Belgio e il Granduca di Russia. Così che non gli sarebbe stato difficile, col progredire degli anni, trovare investitori pronti a rendere possibili e sostenere le proprie idee fino alla fondazione assieme al fratello Marcel nel 1893 della società per azioni parigina Navire-express-rouleur-Bazin. Nessuno si sarebbe d’altronde sognato di mettere in dubbio in quel momento il balzo quantistico offerto dall’avveniristica bateau rouleur o “nave rotolante” che avrebbe condizionato, di fronte ai posteri, l’apice finale della sua lunga carriera. Un sistema di massimizzare la velocità e minimizzare i consumi che traevano l’ispirazione, sotto ogni punto di vista ragionevole, da preconcetti che nessuno avrebbe potuto confutare empiricamente all’epoca. Non era forse vero, d’altronde, che i catamarani riuscivano a spostarsi più velocemente di qualsiasi altra nave da crociera esistente? E ciò non avveniva, forse, per il fatto che la superficie dello scafo posta a contatto l’acqua risultava quantitativamente inferiore ad altri tipi di soluzioni convenzionali? “Dunque immaginate se l’intera parte della nave a contatto con i flutti marini cominciasse, adesso, ad assecondarne i movimenti.” Avrebbe esordito nella propria conferenza esplicativa “Scorrendo via letteralmente sotto il battello, in maniera analoga agli efficaci e paralleli semiassi di un vagone ferroviario…”

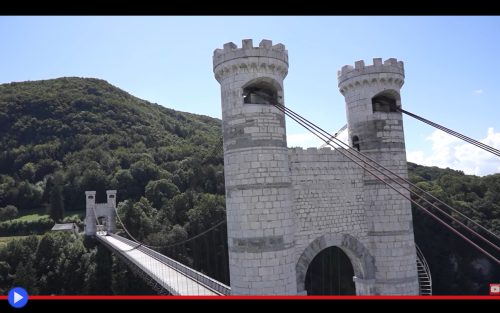

Il ponte con due piccoli castelli sul più impressionante dirupo dell’Alta Savoia

Visioni non troppo difficili da contestualizzare, sulla base di altre occorrenze capitate sotto lo scrutinio dei propri attenti occhi indagatori. Cosa c’è di strano, dopo tutto? In una duplice struttura decorativa alle rispettive estremità di un ponte, soluzione del tutto affine a quanto siamo abituati ad ammirare nel caso di tante infrastrutture costruite fin dal tempo antico e fino ai margini del mondo moderno e contemporaneo. Quasi a voler sottolineare l’ingresso in un “luogo” alternativo, il segmento sospeso tra le rispettive propaggini di un vasto spazio vuoto, l’arcata che permette di avanzare oltrepassando quell’ostacolo, topografico, orografico o di altra natura, che nessun’altra specie della Terra si sarebbe mai sognata di dominare, eccetto l’uomo. C’è un aspetto d’altra parte molto singolare in tali aggiunte strutturale del più vecchio dei due ponti costruiti sulla gola profonda 147 metri del torrente di Les Usses, in un punto strategico situato tra i comuni di Allonzier-la-Caille e Cruseilles o se vogliamo guardare più lontano, la grande città di Lione ed i confini di Svizzera ed Italia. Trattandosi, nei fatti, in un esempio antologico di soluzione “sospesa” ed in quanto tale, destinata a trarre vantaggio dai cavi principali con disposizione catenaria svariate dozzine di tiranti, egualmente distribuiti lungo l’estendersi di questi lignei, ambiziosi 192 metri. Da qui l’idea di unire l’utile all’esteticamente gradevole ed il conseguente approccio decorativo che ricorda quello di due stravaganti arredi dei giardini britannici, il tipo di struttura chiamata nei libri di architettura folly o “pazzia”. Il che lascia desumere, in maniera totalmente corretta, un’origine non propriamente recente per il ponte nella sua interezza, che risale effettivamente all’epoca e il mandato di Carlo Alberto duca di Savoia, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme. A partire dalla notizia, giunta nel 1837 presso la sua corte nel Palazzo Reale a Torino, che l’ancestrale attraversamento antico romano di quel corso d’acqua assolutamente strategico era infine crollato nella rapida corrente sottostante. Non lasciando a un attento governante, come lui era da tutti giudicato, altra scelta che costruirne un più grande, funzionale, rapido nell’attraversamento veicolare. Il che avrebbe portato al coinvolgimento di uno degli ingegneri provenienti dalla prestigiosa École nationale des ponts et chaussées parigina, oggi considerata in effetti la più antica istituzione ancora attiva nell’insegnamento dell’ingegneria al mondo. Nella persona di Émile Fulrand Belin (1800-1887)…

L’ornato cormorano che costruisce piccoli vulcani sul confine del Polo Sud

Nel primo terzo del XIX secolo si presentò finalmente occasione, durante la navigazione del brigantino britannico Magnet impegnato nella caccia delle foche, di posare l’occhio su una terra emersa precedentemente non segnata su alcun mappa. Questo piccolo arcipelago ancora privo di nome, citato nel diario di bordo del capitano Peter Kemp, era situato a metà strada tra le isole Kerguelen e l’Antartico, potendo costituire effettivamente un importante punto di sosta e rifornimento sulla strada di uno dei nuovi territori di caccia più vasti e redditizi dell’interno meridione terrestre. “L’approdo risulta essere abbastanza semplice” scrisse, “e la posizione delle isole evidente anche al di sotto della linea dell’orizzonte, grazie al sorvolo di un particolare tipo dell’uccello di mare che si è soliti chiamare shag” Seguiva descrizione del volatile in questione, facilmente riconoscibile per una serie di caratteristiche piuttosto distintive: “Bianco e nero, come un pinguino, dell’altezza approssimativa di una settantina di centimetri. Un ciuffo sulla testa, il becco giallo e sopra di esso, due sporgenti sfere di colore arancione, più o meno dove dovrebbero trovarsi le sue narici.” Ciò che l’esperto lupo di mare aveva visto in quel frangente, e come lui avrebbe avuto modo d’incontrare per secondo il collega John Heard ma soltanto a una distanza temporale di oltre due decadi, era la popolazione locale del cosiddetto cormorano dagli occhi blu “imperiale” o Leucocarbo nivalis la cui suddivisione tassonomica risulta ancora oggi tra le più complesse e discusse dell’intero mondo animale. Per la somiglianza notevole con la specie sudamericana L. atriceps, ma anche una vasta serie di volatili inseriti originariamente dal grande ornitologo Charles L. Bonaparte nel genere Phalacrocorax, famiglia dei phalacrocoracidae, prima che un pluri-decennale tentativo di riflettere le linee evolutive lo facesse suddividere ulteriormente in un diverso genere, secondo alcuni quasi monotipico e diviso in un numerose sottospecie indistinte. Sebbene come spesso capiti, la continuativa presa di coscienza della diffusione frammentaria di questi uccelli possa mantenere un valore prezioso, al fine di preservarne le singole popolazioni situate, alternativamente, dalla costa della Patagonia fino a quella che sarebbe diventata per l’appunto, ispirandosi al nome del suo secondo “scopritore”, l’isola di Heard. Tutti accomunati tra le altre cose da uno sguardo niente meno che magnetico, grazie alla colorazione blu cobalto delle loro iridi, probabilmente utilizzate come strumento di seduzione. Nel corso della breve ma sinuosa danza effettuata con il lungo collo, primariamente tra ottobre e novembre di ogni anno, al fine di trovare una compagna all’interno della gremita colonia, con cui fare l’esperienza di costruire il nido e mettere su famiglia. Una dimora necessariamente costruita in terra, per l’assenza di efficienti arbusti a queste latitudini, benché dotata di un prestigio e presupposti abitativi chiaramente superiori alla media di simili uccelli. Essendo la dimostrazione di come gli esseri biologici, talvolta, amino ispirarsi alla geologia terrestre…