Al termine di una lunga strada di mattoni rossi, sorge un luogo di riscoperta ed introspezione, che potremmo anche chiamare le origini di tutto. Dove ciascuno, se lo vuole, potrà riuscire a trovare se stesso, lontano dalle imposizioni e convenzioni di una società che incombe, mentre la strana influenza estetica di un qualcosa di già noto, ricompare al centro della nostra mente protesa all’epoca del grembo materno. Non è la città fatata del mago di Oz ma lo speciale “Nido Aborigeno” dell’artista cinese Luo Xu, appassionato in egual misura di arte, scultura, il corpo delle donne e un modo visionario per rendergli omaggio, senza per questo far gravare la sua visione sulla natura.

Tra queste mura curvilinee, possono accadere cose dal contesto stranamente inusitato: l’inizio del 2021 potrebbe sembrare, in effetti, uno strano periodo per inaugurare un ristorante. Eppure c’è ben poco che la pandemia e i relativi timori, soprattutto in Cina, possano fare per bloccare un auspicato ritorno alla normalità; il che sembra includere, per una particolare cittadina nella provincia dello Yunnan, il ritorno ad uno dei più classici incentivi per il turismo: prendere il patrimonio artistico, culturale e monumentale di cui si dispone sul territorio (non importa quanto strano e particolare!) per trasformarlo in un qualcosa in grado di arrecar profitto, ovvero che possa accrescere la quantità di visitatori e con essi gli ottimi presupposti di guadagno. Di sicuro, l’apertura del nuovo locale gastronomico all’interno dell’edificio noto come “Mezza Nuvola” facente parte del fantastico Museo Caleidoscopio di Dongfengyun era stata pianificata da tempo. Ciononostante, data l’unicità di un luogo simile ed i relativi presupposti, non è improbabile che i suoi gestori riescano ad ottenere almeno in parte il successo desiderato.

Qui esiste un detto: “La regione di Kunming possiede due tesori. Uno è la danza della ballerina e coreografa Yang Liping, l’altro, l’opera scultorea di Luo Xu.” Un seme destinato a germogliare con particolare rigoglio nel momento in cui questo importante personaggio del mondo dell’arte fece ritorno nella sua regione natìa con il denaro guadagnato grazie alle sue opere vendute durante durante l’intero corso degli anni ’80 e ’90, per investire nell’acquisto di un terreno e la relativa costruzione di un qualcosa destinato a durare nel tempo. Un castello, in un certo senso, ma anche il luogo scaturito in modo pressoché diretto dalle più oscure regioni della sua mente, secondo l’aneddoto grazie ad un confronto con suo figlio sulla natura ed il comportamento delle formiche. Al cui approccio alla questione egli ritiene di aver dato un certo grado di giustizia, grazie alla maniera assai particolare con cui fu in grado di guidare, ed ispirare l’opera dell’impresa di costruzione. Celebre restò l’immagine, a tal proposito, di lui che definisce gli spazi disponendo grandi manciate di sabbia e piantando pali nel terreno, mentre espone agli appaltatori l’effettiva portata della sua visione.

Non è quindi particolarmente facile risalire, utilizzando soltanto Internet, alla progressione dell’area oggi nota come Veduta Scenografica di Dongfengyun, entro cui si affolla la più improbabile selezione di punti di riferimento: mulini a vento e prati fioriti in vago stile olandese; strane sculture che sembrano cosce o ricordano in pieno gli organi genitali femminili; ed a sovrastare tutto questo, gli straordinari edifici che negli anni sono stati finanziati, e posti in essere, attorno alla leggendaria residenza di Luo Xu. Non è comunque irragionevole pensare che debba esserci un significato nascosto, all’interno di tutto questo…

turismo

L’elegante castello che cementò il prestigio transnazionale del re d’Ungheria

Ci sono luoghi che, come le persone, nascono con un destino ben preciso. Ed uno di essi può essere individuato nella collina dell’antico győr o geuru (cerchio) degli alberi di dió (noci) menzionato per la prima volta nel 1200, all’interno del poema epico sulla storia antica dell’Europa centrale, Gesta Hungarorum. Secoli prima che il nome dell’insediamento fosse abbreviato con il singolo toponimo Diósgyőr e che lo st esso re Béla IV (r. 1235-1270) sopravvissuto alle cruente invasioni dei Mongoli e la sconfitta di Muhi soltanto grazie alla sua fuga nella fortezza Dalmata di Traù, ordinasse di costruire una piazza d’arme sopra “Ogni colle o montagna d’Ungheria”. E fu così che successivamente al 1241, il forte di tronchi che serviva a sorvegliare la città venne trasformato nella prima versione di una fortezza che avrebbe attraversato i secoli senza subirne in alcun modo l’effetto, ma piuttosto accrescendo la sua fama fino a diventare un vero e proprio simbolo della sua regione. L’attuale castello di Diósgyőr, più volte ampliato e ricostruito, avrebbe tuttavia assunto l’attuale configurazione in stile gotico durante il regno del monarca successivo, noto alla storia coi nomi di Luigi I, Lajos, Ludwik o Ľudovít o più semplicemente “Il Grande”. Uomo nato nel 1326 possedendo, anch’egli, un fato particolarmente significativo: quello di ereditare dal padre Carlo Roberto d’Angiò la corona d’Ungheria e dalla madre Elisabetta Lokietkówna, quella della Polonia. Per un’eventualità tutt’altro che rara in epoca medievale, quando le unioni personali potevano determinare l’accorpamento, più o meno temporaneo, di regni nettamente distinti ed il conseguente fiorire d’interscambi commerciali e culturali tra nazioni storicamente distinte. Fatto sta che il sovrano guerriero, coinvolto nei primi anni di regno a partire dal 1370 in un’acceso conflitto territoriale in Dalmazia, Bosnia e Bulgaria, avrebbe ben presto determinato la necessità d’individuare un centro del suo potere politico e militare che si trovasse tra i due regni dei suoi genitori, scegliendo a tal fine la regione strategicamente rilevante già individuata all’epoca di re Bela. Il castello di Diósgyőr quindi, attraverso un lungo periodo che si sarebbe esteso fino all’erede dinastica del sovrano, sarebbe sorto secondo i crismi architettonici e canoni francese ed italiano, con quattro alte e formidabili torri, mura sopraelevate, un fossato ed il vasto cortile interno. Le sale del piano terra sarebbero state usate come magazzini o caserme, mentre quelle sopraelevate avrebbero assunto il ruolo di residenze dei potenti e membri della sua corte, mentre in corrispondenza del lato nord avrebbe trovato posto la più grande sala dei cavalieri nell’intero ambito mitteleuropeo medievale, misurante 25 metri per 12 di larghezza. Il castello, favorito dal sovrano anche per la sua vicinanza alle riserve di caccia della grande foresta di Bükk, si sarebbe a quel punto trasformato nella sua residenza e luogo di ritorno prediletto, al termine delle numerose campagne belliche intraprese nel corso del suo dominio…

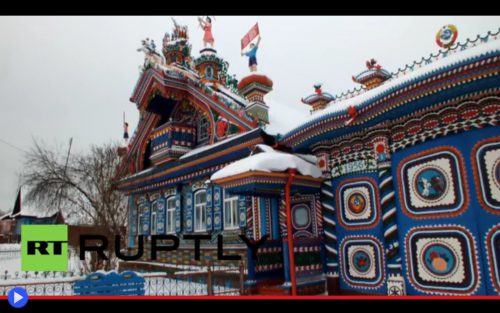

L’allegra casa del patriottismo russo tra Ekaterinburg e Nizhny Tagil

Immagino non vi siate mai chiesti quale potesse mai essere, secondo le valutazioni ufficiali, la residenza privata più bella di tutta la Russia. Un tipo di quesito particolarmente improbabile, qualora si scelga di prendere in considerazione l’unico paese che misura i suoi confini in letterali milioni di miglia, con una popolazione dislocata in una quantità imprecisata di minuscoli villaggi, disseminati tra le più remote propaggini della Siberia Orientale e le immediate vicinanze dell’Est Europa. Non dovrebbe perciò sorprendervi in modo particolare che un tale titolo sia stato attribuito da soggetti a me ignoti nel 2003 proprio ad una delle innumerevoli capanne, costruite originariamente in legno e secondo la tradizione dei falegnami dell’oblast di Kirov, situate del piccolo insediamento di Kunara, dislocato lungo l’antico sentiero di Starotagil. Originariamente dalla figura del cercatore d’oro Evdokim, di cui abbiamo soltanto un ritratto, e poi abitata da suo figlio Ivan Evdokimovich, sovrintendente della fattoria comune del villaggio. Ma sarebbe stato soltanto l’erede di quest’ultimo, il fabbro Sergei Ivanovich Kirillov, a trasformare le avite mura in qualche cosa che fosse realmente degno di comparire sugli elenchi nazionali, riuscendo nell’ultimo ventennio addirittura, grazie al cinema ed Internet, a diventare famosa in tutto il mondo. Si tratta di arte, essenzialmente, ma non quella dei creativi d’accademia, addestrati dal sapere dei predecessori ad esprimere una visione fatta in egual parte di abilità tecnica e sentimenti venuti dal profondo. Bensì il regalo al mondo di un uomo che faceva altro nella vita, pur possedendo il fuoco segreto di un’ispirazione soltanto sua, tale da condurre a un’espressione duratura di rara intensità e bellezza. La casa di Kirillov dunque, o casa del fabbro come viene talvolta definita, fu destinata a diventare una celebre destinazione turistica entro l’epoca degli anni ’50, quando foto della sua facciata più unica che rara iniziarono a circolare sulle riviste e pubblicazioni locali. É ancora difficile negare, d’altra parte, che alcunché di simile sia mai comparso negli elenchi residenziali del più grande paese al mondo.

Riccamente ornata secondo i crismi di uno stile che potremmo definire la versione naïf del barocco di Naryshkin, la casa si presenta dunque come un letterale tripudio di colori, tra cui dominano il rosso, blu cobalto e bianco, probabilmente mirante a riprendere il ruolo dell’arenaria candida impiegata in tanti edifici di culto fatti costruire a partire dal XVII secolo dai boiardi moscoviti. Così come l’alto comignolo, pieno di bandiere e figurine di metallo, sembrerebbe occupare il ruolo che era stato della torre campanaria nelle chiese definite per l’appunto “sovrapposte”, con la stessa funzione programmatica d’incoronare il resto dell’edificio. Mentre soltanto ad un’analisi lievemente più approfondita, si scoprirà come ogni singola parte di queste notevoli quattro mura sia stata laboriosamente ricoperta di ferro battuto e forgiato, nella foggia di stemmi, slogan, ritratti d’importanti figure politiche ed altri validi segni di riconoscimento. Tra il 1954 e il 1967, quando l’edificio andò incontro alla sua prima e più significativa trasformazione, a seguito della scoperta da parte del suo possessore di una voce creativa che quasi gridava, per il desiderio di essere finalmente ascoltata da tutti gli altri…

Il castello sul fiume Bega e la torre del rammarico imperituro

Duecento anni sono un periodo piuttosto lungo, soprattutto da passare all’interno di una singolare rovina nella periferia di Ečka. L’ombra della stari vodotoranj, vecchia torre dell’acqua, si allungava come quella di una meridiana, ormai, mentre l’ora del vespro si faceva progressivamente più vicina e la musica del pensiero iniziava a risuonare nell’aria tersa del Banato, antico territorio a cavallo di Serbia, Romania e Ungheria. Il fantasma del primogenito del conte Lazar Lukač volse lo sguardo al di là delle sottili merlature del suo cadente “castello”, verso le terre fertili un tempo appartenute al villaggio pannonico di Lukino Selo. Un insediamento formatosi in maniera analoga, e nello stesso luogo in cui un tempo furono piantate le tende dell’orda di Attila il Flagello di Dio, per preciso volere del suo stesso padre, trasferitosi nella regione dal suo feudo in Transilvania, verso la fine dell’anno del Signore 1785, con un copioso investimento presso la corte dell’Imperatore Viennese. Ma di Egli non v’era più alcuna traccia, in questo luogo, come appariva chiaro per l’effetto della sua maledizione. Vita eterna, e irrimediabile espiazione del peccato più terribile su questa Terra: quello di aver ucciso, in uno scatto d’ira, il suo stesso fratello.

Egli non riusciva, dopo tutto questo tempo, a ricordare cosa esattamente avesse suonato il giovane genio, un ragazzo di appena 9 anni destinato a diventare, entro il giro di mezza generazione, “il” Franz Liszt, un musicista giudicato degno di rivaleggiare con l’immortale Amadeus. Tempi lieti di un’epoca di pace, quando persino gli esponenti della potente famiglia nobiliare degli Esterházy venivano a corte da suo padre assieme al gotha di tutta la Serbia e l’Ungheria, per poi lanciarsi al galoppo in tracotanti e gloriose cacce tra i boschi della Voivodina. Come quella durante la quale due membri dello stesso sangue, rabbiose controparti di una disputa sul possesso di bestiame, entrarono tra gli alberi in totale solitudine. E ne ritornò soltanto uno, col coltello insanguinato ed un rimorso privo di confini. Assai grama gli sarebbe apparsa la sua stessa vita, a partire da quel fatidico giorno… Meditando sugli eventi, il fantasma senza nome cominciò a discendere le scale all’interno della torre ottagonale, un residuo marcescente che probabilmente avrebbe ceduto immediatamente sotto il peso di un corpo vivente. Con uno sguardo sfuggente ai graffiti tracciati sulle mura secolari, attraversò il portone della torre nell’unico giorno in cui gli fosse consentito. Il secondo centenario della grande festa del 1820, quando tutto era iniziato. E finito, al tempo stesso.

Il gorgogliante canto del fiume accompagnava i suoi passi, mentre sul lato destro si profilava l’alto campanile della Chiesa Cattolica di Giovanni Battista, principale luogo di culto di quella cittadina, che si diceva avesse preso il nome della figlia, o moglie di Attila stesso, morta di malaria causa le paludi che un tempo si estendevano in questo disabitato territorio sul confine europeo. Ma lui continuò a camminare, fino alla facciata del castello chiamato Kaštel, proprio perché avrebbe dovuto rappresentare, nell’idea paterna, la perfetta ricostruzione di un maniero per la caccia di concezione inglese, con la sua pianta rettangolare prima che i successivi proprietari la cambiassero nella forma di una “L” dell’alfabeto latino.

La statua commemorativa era lì ad attenderlo e fissarlo, naturalmente. Suo fratello minore immortalato col bastone da passeggio, assieme al cervo che l’aveva accompagnato all’altro mondo; la cornuta bestia di quel Sant’Uberto, manifestazione terrena del divino, con la croce tra le corna, che uno scultore determinato aveva posto tra le sue gambe. Ma oggi, stranamente, mancava all’appello! Per una missione da portare a termine, prima di ritornare a correre tra i boschi dimenticati…