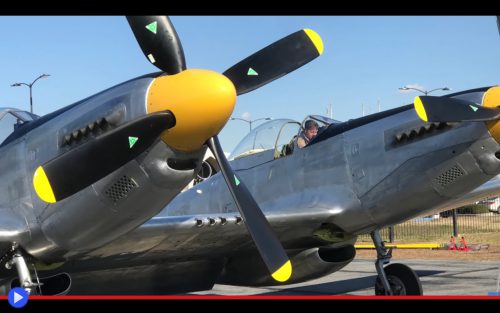

“Come api al miele” pensò William il pilota di caccia, alla sua 14° sortita dall’isola di Guadalcanal, superato il numero critico costato la sopravvivenza a tanti dei suoi colleghi all’accademia di volo e gli altri membri del XIII Squadrone delle Forze Aeree: “Come dannatissime api al miele” premendo innanzi la leva che controlla i giri del motore, lo sguardo invidioso sull’emblema con fiamme del più vicino bombardiere B-24 molto più grande, e per questo più importante, del suo agile P-51H Mustang: 8-10 persone, ciascuno con un ruolo altamente specifico ma dotato di sensibili gradi di ridondanza, capaci quindi di sostituirsi l’uno all’altro in caso di necessità. Verso l’inizio del 1944, ormai, tutti conoscevano la prassi: il grande gruppo di volo avrebbe proceduto dal campo di volo di Carney fino all’isola di Iwo Jima ad oltre 1.000 Km di distanza, dove i possenti quadrimotore avrebbero rilasciato il loro carico esplosivo sulle postazioni nemiche. Ma prima di quel momento, uno o più stormi di temibili Mitsubishi A6M “Zero” o Kawasaki Ki-61 “Tony” avrebbero portato a termine il loro proposito d’intercettazione, ingaggiando il gruppo e costringendolo a sfruttare i punti forti del suo aeroplano: velocità in picchiata e potenza di fuoco. Essenzialmente come dire che, dopo il primo passaggio eventualmente portato a termine con successo, la superiore manovrabilità dei giapponesi avrebbe cambiato radicalmente i rapporti di forza, avvicinando la missione a un fallimento totale. La coordinazione con gli altri caccia dello stormo era essenziale. E fu allora che al momento in cui gli capitò di scorgere il nemico all’orizzonte, quei puntini verde scuro che potevano essere significare soltanto una cosa e mentre la radio a bordo riceveva l’allerta di rito, William provò per un momento sua familiare sensazione, quella pulsione e il desiderio di poter agire con i suo compagni come se potesse “essere una cosa sola” con essi, fondersi nella perfetta macchina da guerra che in tanti momenti precedenti, era bastata a prevalere. “Almeno due aerei, due aerei in uno…”

Per comprendere il significato di una forma come quella del North American F-82 Twin Mustang (XP-82 in fase prototipica) aereo progettato verso la fine della seconda guerra mondiale ed entrato in servizio solamente un anno dopo di essa, per poi giungere ad assolvere a limitate funzioni durante tutto il corso del conflitto in Corea, dovreste pensare a William come una sorta di pilota prototipico o ideale portavoce della sua categoria, nella maniera dell’insetto eusociale che comunica, con una danza ben precisa, la direzione futura in cui potrà espandersi l’intero alveare. E al senso pratico dell’ingegneria aeronautica, come un faro proiettato nell’ideale destinazione di un simile approccio di miglioramento: poiché se una cosa è già buona da sola, raddoppiarla potrà renderla solo migliore, giusto? O sbagliato? Dipende, avrebbe potuto rispondere Edgar Schmued, capo ingegnere della North American Aviation in quegli anni, contattato dal comando centrale per un nuovo tipo di caccia di scorta, che potesse operare ad altitudini ancora più elevate, per un raggio ancor più lungo e riuscire quindi ad accompagnare i bombardieri tattici americani fino all’ultima destinazione prefissata. Assolvendo inoltre ad un problema niente meno che fondamentale: la maniera in cui gli ultimi miglioramenti sotto questi due ultimi punti di vista, avessero portato l’aereo a godere di un’autonomia maggiore di quella del suo componente di bordo più essenziale, il pilota. Che dopo quattro, cinque ore di volo, poteva ritrovarsi ad affrontare in combattimento una controparte perfettamente fresca e riposata, sopra i cieli di un Giappone in fiamme. Ecco dunque l’idea geniale, o folle, nata dal bisogno puro e semplice di tale circostanze… Far di quello che era duplice, un tutt’uno singolo & indiviso. Unire le due fusoliere come fossero gli scafi di un catamarano (concetto niente affatto nuovo, vedi il P-38 Lightning) ma farlo lasciando intatte le relative cabine di comando. Per avere due piloti dentro al caccia, di cui uno sempre pronto all’azione…

ingegneria

Da un tempo di guerra, l’anello mancante tra il carro armato e la moto

Quando si considera lo stile di guida e lo stato d’animo, per non dire il modo in cui si guardano le curve, implicati da un particolare approccio veicolare agli spostamenti, non esistono probabilmente estremi più distanti che le due e le dodici ruote. Corrispondenti, le prime, al tipico implemento molto popolare anche in tempi di pace, con l’aggiunta di un motore alla versione più pesante di una bicicletta, meno i pedali; ed il secondo al caro panzer, corazzato sfondatore delle linee nemiche, oggetto di manovra ed ottima risorsa tattica della Wehrmacht, durante molte delle sue campagne condotte prima e dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. E chi si mette dentro i panni del pilota, volta per volta, deve necessariamente riadattare i limiti delle sue aspettative, all’uno o all’altro caso, sulla base di capacità o prospettive ben diverse. Anche per questo fu inventata, in tempi soltanto lievemente sospetti, l’unione concettuale delle due cose, ovvero equivalenza veicolare di quello che potremmo definire un centauro delle valli, o una sirena dei mari. Sd.Kfz. 2 (Sonderkraftfahrzeug: veicolo speciale) o Kettenkrad (letteralmente “moto cingolata”) era una soluzione pratica a una grande quantità di problemi: spostare fino a due passeggeri, in aggiunta al guidatore, da una zona all’altra del fronte di battaglia, trainare pezzi d’artiglieria o aerei, consegnare bagagli o svolgere bobine di cavi. La sua popolarità, tuttavia, non avrebbe raggiunto l’apice fino all’operazione Barbarossa del 1941, quando i tedeschi s’inoltrarono attraverso il fangoso territorio della Russia coi loro mezzi, armi e bagagli, scoprendo quanto poco fosse nei fatti utilizzabile su tali superfici la moto con sidecar BMW R75, principale veicolo leggero da loro impiegato sui diversi fronti di battaglia. Ecco allora che i soldati Schmidt, Schulz, Koch o Bauer afferravano saldamente il rigido manubrio, riuscendo finalmente a trovarsi lungo i diversi punti della sovra-estesa catena di rifornimento militare della Germania.

La (o il) Kettenkrad costituiva, nei fatti, l’ottima espressione di un bisogno percepito da molte nazioni coéve, quello di un veicolo capace di essere impiegato attraverso le più diverse situazioni militari, un po’ come la Jeep dell’esercito americano. Sebbene fosse, rispetto a quest’ultima, sensibilmente più costosa e difficile da mantenere in condizioni operative. Questo perché il tipo di trasmissione e cingoli impiegati, l’onnipresente Schachtellaufwerk o sistema delle ruote sovrapposte era già sufficientemente complesso ancor prima di considerare il cingolo tenuto assieme da una lunga serie di cuscinetti a rullini, ciascuno chiuso in una capsula e da lubrificare individualmente, pena progressiva cessazione del funzionamento veicolare nel suo complesso. Benché la presenza di una ruota anteriore montata su una forcella a parallelogramma potesse costituire essa stessa un significativo vantaggio, capace di rendere più istintivo l’impiego del mezzo aumentandone nel contempo stabilità e agilità di sterzata. Dal che deriva la ragionevole questione di come, effettivamente, tale approccio relativamente poco significativo all’interfaccia di controllo umana potesse influenzare in qualsivoglia modo la direzione di spostamento di un qualcosa che pesava, tutto considerato, circa una tonnellata e mezzo esclusi i passeggeri. Ed è proprio in questo che possiamo trovare il genio fondamentale della compagnia costruttrice, la NSU Motorenwerke di Neckarsulm, vicino Stoccarda: poiché nel momento in cui si esercita pressione contro il suddetto manubrio, lungi da limitarsi a operare su di esso, il pilota mediante un complesso sistema idraulico interagisce con il sofisticato differenziale della moto/rimorchiatore, capace di arrestare l’uno o l’altro cingolo esattamente come avviene nella maggior parte degli altri mezzi cingolati. Verso l’ottimo e auspicabile raggiungimento della meta originariamente prefissata…

Ruggisce ancora il bolide sospeso tra la vita e la Mors

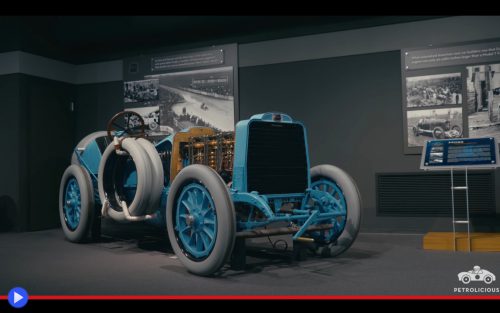

Nella sua forma più pura e non adulterata, la potenza può essere molte cose: carisma, agilità, impatto, velocità, dinamismo. Ma in un certo senso trasversale, essa coinvolge sempre una specifica caratteristica, al di sopra di ogni altra. Sto parlando della la massa ovvero, forza diviso accelerazione, ovvero quanto le regole immutabili della termodinamica possono essere piegate all’implacabile volontà dell’uomo, al fine di raggiungere lo scopo ideale di partenza. Spesso a discapito della presunta ragionevolezza e qualche volta, finendo per pagare il prezzo più alto. Era il 1901, durante la prestigiosa gara europea della Parigi-Berlino, quando il progettista e pilota francese poco più che ventenne Charles-Henri Brasier, al volante di una delle sue ultime creazioni, vide troppo tardi un bambino di 10 anni che stava attraversando la strada, coperto dall’automobile che stava superando in quel momento. Senza alcuna possibilità di frenare in tempo, svoltare bruscamente o gridare al malcapitato, lo investì uccidendolo tragicamente, un’esperienza che l’avrebbe segnato per il resto della sua esistenza. Ciononostante, la gara non venne fermata ed il pilota, riprendendo la gara dopo una pausa di circa mezz’ora, la portò a termine arrivando in quarta posizione. La profezia in latino, a quel punto, si era compiuta: Mors ianua vitae “la Morte è la porta per la vita” mentre lo slogan scelto per l’omonimo marchio automobilistico che prendeva il nome da due fratelli imprenditori, tra i primi a credere e investire nel mondo delle gare competitive, diventava orribile ed inaspettata verità.

Probabilmente non fu proprio quella l’ultima goccia valida per sigillare il vaso di Pandora, data la distanza cronologica da un tale necessario evento, eppure il sacrificio del piccolo Ernest Breyer valse a dare il proprio contributo a un cambiamento che per lungo tempo, la gente aveva atteso. E nel 1906, con la prova di Havana della Cuban Race di febbraio, poi seguìta a primavera dall’introduzione della nuova gara siciliana della Targa Florio, il Club Francese dell’Automobile (ACF) annunciò l’inizio della prima stagione internazionale del nuovo Grand Prix motoristico internazionale, un’iniziativa che avrebbe ben presto fatto la storia dei motori introducendo, inoltre, norme specifiche per la sicurezza di piloti e spettatori. A quei tempi, per inciso, nessun produttore doveva sottostare a particolari leggi e regolamenti, con il solo limite di un minimo di 10 modelli costruiti e il peso massimo di 1.300 Kg, mentre ogni altra soluzione ingegneristica veniva giudicata opportuna. Il che avrebbe portato negli anni successivi ciascun produttore, tra cui Itala, Renault, Rolls Royce e Darracq, a iscrivere una quantità di vetture totalmente diverse tra di loro, spesso guidate da quello stereotipo di “pilota gentiluomo” che nella generazione immediatamente successiva, sarebbe stato attratto dall’universo totalmente nuovo dell’aviazione a motore. In un vero e proprio vortice di soluzioni contrastanti, più o meno efficienti, risulta dunque assai difficile collegare oggi determinati nomi alla loro automobile, anche vista la penuria di testimonianze foto/videografiche in un’epoca in cui lo scritto, ancora, dominava l’informazione. Escluso il caso, certamente raro ma tutt’altro che inusitato, di un esempio che possa esser giunto ragionevolmente integro di questa particolare epoca tecnologica, come il veicolo perfettamente rimesso assieme dopo esser stato tirato fuori dal deposito dove era finito e messo in mostra in questo video, dal celebre restauratore Eddie Berrisford. Una creatura di un’altro tempo, quando ancora i dinosauri mordevano con gli pneumatici le lunghe strade della Terra…

L’avvitamento eccentrico di un museo che attraversa il fiume

Ponti che collegano, ponti che avvicinano, che mettono in sequenza. Nell’esplorazione progressiva di un luogo, si verifica un momento memorabile, in cui la propria percezione d’individualità ed il significato di quanto stiamo sperimentando si uniscono in un tutto indivisibile, soltanto per qualche secondo, o addirittura minuto, d’introspezione profonda. Il raggiungimento di uno stato transitorio d’importante consapevolezza, traducibile attraverso l’ideale diagramma dei propri spostamenti presenti, passati e futuri: in altri termini, ciò che prima si trovava in un discorso orizzontale, d’un tratto viene fatto ruotare, lungo l’asse dello spazio e del tempo, per l’istantanea messa in opera di una connessione diversa. Ciò che era per la nostra visita, continuerà ad essere, ma verso una direzione nuova? “Fai un avvitamento, pilota” E tutto quanto avrà un senso… Questo sembra essere il messaggio, tramite la propria stessa identità strutturale, dell’opportunamente nominato The Twist, struttura/ponte/museo del Parco Scultoreo di Kistefos, attrazione artistica a qualche chilometro a nord della capitale della Norvegia. Luogo noto alla gente di Oslo ed ai numerosi turisti che la visitano ogni anno per la lunga storia di questa valle fluviale in mezzo ai boschi, originale sito di una cartiera per la produzione di cellulosa per l’opera di Anders Sveaas (1840-1917) e trasformata dal suo stesso nipote Christen a partire dal 1993 in un importante sito culturale, dedicato inizialmente alla sola creatività e storia industriale del suo paese. Almeno finché la fama di una tale iniziativa, raggiungendo ogni angolo del mondo, non avrebbe portato molti celebri autori internazionali a proporre il proprio contributo specifico, per lo più di tipo statuario e monumentale, ad una simile collezione di meraviglie. Gruppo tra cui l’ultimo di quelli maggiormente rilevanti, senz’ombra di dubbio, potremmo identificarlo nell’architetto olandese Bjarke Ingels a capo dell’omonimo gruppo a soli 46 anni e già firma d’innumerevoli edifici modernisti, qui chiamato nel 2015 a risolvere un significativo duplice problema: in primo luogo, la mancanza di un addizionale punto di attraversamento fluviale sul Randselva, in aggiunta al ponte originariamente presente, per permettere un’agevole visita del parco senza dover ritornare a un certo punto sui propri passi. E secondariamente, l’esigenza di disporre di un ulteriore spazio espositivo al chiuso oltre agli edifici della vecchia cartiera, ove realizzare mostre temporanee o altri tipi di eventi. Così che in maniera inaspettata, riuscendo a vincere l’appalto contro le altre proposte pervenute in quel frangente, il capo e volto del BIG (niente male come acronimo, davvero!) pensò bene di unire le due cose, giungendo a un progetto le cui effettive specifiche operative sfuggivano decisamente dalla convenzione.

Nella sua descrizione ingegneristica di base, The Twist non è sostanzialmente altro che un ponte a traliccio con struttura in acciaio, integralmente coperto e situato in un punto in cui gli argini presentavano un significativo dislivello, problematica in grado di presumere un qualche tipo di soluzione asimmetrica di base. Così che al centro del progetto, formato da una struttura orizzontale ed una verticale sull’altra sponda a 80 metri di distanza, l’architetto ha deciso di disporre il più semplice e risolutivo punto di collegamento: una letterale torsione di 90 gradi, attraverso cui le pareti diventano pavimento ed il soffitto, uno dei margini situati a lato. Mentre dall’altro una grande finestra panoramica realizza l’intento ideale di comunione tra struttura umana e splendore inusitato della natura, attraverso la versione funzionale e pratica di una riconoscibile spirale di Fibonacci…