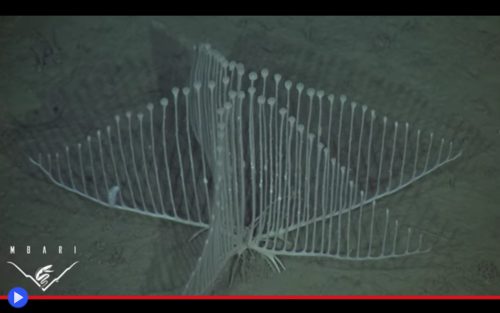

La ragione per cui l’abusato modo di dire “Come vendere frigoriferi agli eschimesi” appare ormai desueto, o quanto meno dovrebbe tendere a farlo, è che un diverso tipo di pensiero può essere desunto dalla più materialistica espressione: “Allo stesso modo di chi affitta ombrelli, ai pesci e gli altri esseri sottomarini”. In altri termini perfetti parasole, in altri casi, strumenti musicali o basici accessori per la pratica di quel tipo di sport che nel più ampio ventaglio dei casi, consiste nel far rimbalzare una pallina da un lato all’altro di un tavolo rettangolare, mentre ci si tuffa nell’auspicabile speranza di riuscire a offrire una risposta valida e mandarla oltre la racchetta del proprio avversario. Oppure tennistavolo: se mai c’è stato un altro tipo di attività, che sottintende una specifica serie di condizioni fisiche, gravitazionali e di resistenza dell’aria… Completamente irriproducibili al di sotto delle superfici acquee, dove la Sirenetta rivolgeva il proprio sguardo e anelito verso inimmaginabili opportunità d’emersione. Eppur di certo proprio lei, prima di stringere malcapitati patti con creature dai tentacoli a raggiera, avrebbe potuto apprezzare l’opportunità di fare pratica sott’acqua in molte delle tecniche e i sistemi in uso tra le genti di superficie! Vedi l’arte musicale che riesce ad essere esemplificata, o quanto meno esteriormente rappresentata, dalla forma soavemente armonica di quest’altra notevole creatura, il cui ruolo e aspetto potrebbero rassomigliare a quelli dell’aspirapolvere-pterodattilo, o la televisione stegosauro, del celebre cartoon degli Antenati. Poiché rappresenta un innegabile rappresentante del mondo animale, tale membra della classe delle Demospongiae o spugne di mare, benché appaia di per se dotata di una serie di caratteristiche trasversalmente riconducibili alla collettività vegetale, oltre che all’ambito dell’oggettistica ad uso specifico di esseri dotati di orecchie, braccia e mani. Ed è Chondrocladia il suo genere d’appartenenza, più comunemente detto delle “spugne carnivore” mentre il nome specifico latino si presenta col binomio metaforico di C. lyra e non… Arpa.

Osservata per la prima (e ultima?) volta ad oltre 3500 metri di profondità a largo della California, per opera dei soliti operatori di batiscafi a controllo remoto dello Mbari (Monterey Aquarium Research Institute) nell’ormai remoto 2012, mentre operava facendo quello che, più di ogni altra cosa, sembrerebbe riuscirgli al meglio: prelevar dall’acqua valide fonti di sostentamento, che costituiscono le briciole danzanti e saltellanti di questo mondo. Ma non esattamente quel tipo di particolato, micro-particelle o ancor più infinitesimali organismi, che gli altri poriferi delle acque oceaniche sono soliti filtrare, facendo affidamento sulla naturale capacità d’assorbimento dei propri utili sistemi digerenti. Bensì effettivi cobepodi, oltre a larve di pesce ed altri esseri dotati di una propria mente e desiderio di sfuggirgli, tuttavia del tutto inutile di fronte alla furbizia evolutiva di questa particolare “spugna”. Che progressivamente attraverso i secoli, ha visto allungarsi le proprie propaggini fino alla forma verticale di una serie di preminenze o “pali” a partire dai sinuosi tentacoli che s’irradiano dal rizoma centrale, ciascuno rivestito di una serie di minuscoli uncini simili alla parte ruvida del velcro, tali da poter intrappolare qualsivoglia tipo di passante impreparato ad evitare di venirne a contatto. E così via a seguire, senza neanche la necessità di trasportare quel che è stato catturato fino a un qualche tipo di bocca, di cui comunque il predatore non risulta dotato, provvedendo a digerire gradualmente il malcapitato direttamente lì, sul ramo. Grazie all’uso di un vero e proprio microbioma simbiotico facente parte del suo involucro esteriore, che ne prepara l’assorbimento, a ulteriore coronamento di un funzionamento biologico perfettamente ed innegabilmente alieno. Una considerazione, quest’ultima, che potremmo trovare ancor più esplicita nella pregressa storia di un’altra rara appartenente a questo genere, la pianta che comunemente siamo giunti a definire, albero delle palline da ping pong. E mai nome avrebbe potuto essergli più adatto…

profondità

Incontri ravvicinati con lo squalo rimasto immutato dall’epoca del Giurassico inferiore

Giustificata può sembrarci l’ipotesi secondo cui gli abissi marini siano abitati essenzialmente da due sole tipologie di creature, entrambe dalle dimensioni superiori alle nostre: quelle che potrebbero facilmente mangiarci, e se soltanto gli viene concessa l’occasione sono pienamente disposte a farlo, e quelle che invece non ne possiedono l’abilità inerente, e proprio per questo, non provano neppure a farlo. Quando l’esperienza ed il comportamento messo in atto da parte del visitatore nel qui mostrato frangente, riscontrato dall’equipaggio del sottomarino/batiscafo a bolla di classe Triton, “Nadir”, appare perfettamente valido nel confermare come soltanto perché qualcosa normalmente non succede, questo non riesce ad escludere del tutto la sua imprescindibile plausibilità nell’incerto proseguire dei giorni. Siam qui in effetti a largo dell’isola di Eleuthera, durante il viaggio esplorativo della nave OceanX nell’ottobre del 2019, vascello protagonista dell’omonima iniziativa oceanografica finanziata dal magnate dell’alta finanza Ray Dalio, con l’obiettivo dichiarato di “Fotografare gli abissi e riportarli di fronte allo sguardo di coloro che si trovano in superficie.” Abissi popolati da creature come il qui presente impressionante esemplare dall’aspetto preistorico di Hexanchus griseus, lo squalo che siamo abituati a chiamare in Italia capopiatto, sei branchie o pesce vacca, secondo le occasionali osservazioni verificatesi a più riprese nello stretto di Messina. Creatura con distribuzione nei fatti globale negli ambienti dalle acque temperate, le cui considerevoli dimensioni di fino a 6,1 metri bastano a farne uno dei predatori rappresentanti della sua classe più imponenti, capace di rivaleggiare con il giustamente temuto Carcharodon carcharias, il grande squalo bianco. Ma che risulta essere, rispetto ad esso, molto più raro in tutti gli habitat di provenienza, solitario e soprattutto incline ad abitare profondità superiori ai 1000 metri tali da non incontrare semplicemente alcun tipo d’invitante spuntino umano, intento a mantenersi sereno praticando una piacevole (?) nuotata.

Ecco dunque presentarsi l’astrusa scena, nel quadro tenebroso di un ampio spazio abissale, in cui la sagoma vagamente riconoscibile di questo vero e proprio fossile vivente sembra palesarsi all’improvviso di fronte alle telecamere dei tre membri dell’equipaggio del piccolo sottomarino, che sembrerebbe averne richiamato l’attenzione attraverso l’impiego di esche sanguinolente e lo stesso propagarsi luccicante del suo potente faro d’ordinanza. Con uno scopo in realtà nobile consistente nell’applicazione di una targhetta di tracciamento, del tipo destinato a studiare il comportamento e lo stile di vita di questa creatura sostanzialmente ignota alla scienza, le cui abitudini potrebbero chiarire l’effettivo processo che ha portato attraverso i millenni all’attuale aspetto di tutte le altre specie di squalo. Finalità già praticata in precedenza a partire dagli anni ’90, previa cattura e trascinamento di sfortunati esemplari fino alla superficie, un’esperienza considerata particolarmente traumatica, e potenzialmente accecante o letale, per questi esseri normalmente placidi ed abituati a sopravvivere nell’oscurità pressoché totale. Fondamento essenziale dell’idea, fortemente voluta dal team di naturalisti formato da Dean Grubbs, Edd Brooks e Brendan Talwar, per effettuare la stessa procedura mediante l’impiego di un fucile a fiocina puntato e fatto sparare dall’interno del trasparente veicolo, proprio laggiù dove questi esseri sono soliti trascorrere le loro predatorie giornate. Un compito che potremmo definire, a dire il vero, più facile in via teorica che nell’esplicita manifestazione della realtà…

Tremila metri sotto il Sudafrica, alla ricerca dell’ultimo grammo d’oro

L’oro: il metallo più prezioso nell’immaginario collettivo, sebbene ve ne siano di più rari, utili o funzionali a far fruttare un investimento. Lo sanno fin troppo bene, loro. Ma c’è un fascino immutabile, in ciò che può essere facilmente plasmato eppure non subisce gli effetti del tempo, non viene corroso, né subisce variazioni quantitative durante il riutilizzo successivamente alla fusione. A patto, s’intende, di potersi fidare di colui che lo lavora. Un tesoro assai più raro di quanto saremmo comunemente indotti a pensare, soprattutto rispetto a materiali facilmente estraibili come i diamanti, laddove tale oggetto del desiderio si trova in natura normalmente associato ai filoni di quarzo, tra le rocce ignee e metamorfiche che furono infiltrate dall’acqua di antichi oceani ormai rimasti privi di un nome. E in un mondo in cui per secoli e millenni plurime generazioni di minatori hanno passato una vita con in mano gli strumenti del mestiere, alla ricerca di un difficile sentiero verso l’arricchimento personale, sembrerà talvolta che ogni ultima possibilità sia stata sfruttata, qualsiasi vena a cui l’uomo potesse accedere dietro un investimento di risorse ragionevole sia andata incontro all’esaurimento. Benché l’opera dei nostri progenitori, di suo conto, non sia priva di effettivi lasciti, oltre a quelli intangibili che pesano sulla cultura e l’economia; così che dov’essi avevano scavato, i loro figli hanno continuato a farlo, e così i nipoti. Fino alla creazione, tra gli altri, di un caso estremo come i West Wits, il campo minerario situato a poca distanza dalla città sudafricana di Johannesburg dove hanno luogo alcune delle miniere più profonde al mondo.

Con nomi come Mponeng (“Guardami”) e TauTona (“Il Grande Leone”) nelle lingue delle antiche popolazioni locali, a cui tali depositi erano già noti, sebbene fossero in origine decisamente più accessibili da parte di opere estrattive a conduzione poco più che familiare. Prima che qui giungessero i macchinari e le maestranze della Ashanti Corporation, fondata in Ghana nel 1897 e destinata a diventare nel giro di pochi anni una delle compagnie estrattive più influenti e ricche al mondo, fino alla fusione, destinata a compiersi oltre un secolo dopo, con la AngloGold per una resa annuale misurabile in milioni di miliardi, visto come basti effettivamente estrarre 0,35 once da un’intera tonnellata di roccia, per poter riuscire a generare un profitto. Non c’è molto da sorprendersi, dunque, se lo scavo in questi luoghi fu condotto senza nessun tipo di risparmio, verso l’ottenimento di quelle che possiamo oggi definire, senza dubbio alcuno, le voragini più profonde mai scavate dall’uomo. Fatta eccezione per l’esperimento del foro di Kula o altri tentativi di trivellazione per scopi scientifici, comunque tanto stretti da non permettere la discesa da parte degli umani. Mentre le miniere sudafricane, di contro, riescono ad ospitare delle vere e proprie città dove non batte la luce del sole, con i loro governanti, mezzi di trasporto e regole completamente diverse da quelle della superficie . É perciò un mondo inaccessibile nonché crudele, quello descritto nei brevi e occasionali articoli scritti sull’argomento sulle testate internazionali, che parlano di tunnel da temperature superiori ai 60 gradi che richiedono l’impiego costante di speciali impianti di raffreddamento e i cosiddetti “minatori fantasma”, uomini disperati, spesso armati fino ai denti con fucili a ripetizione e granate incendiarie fatte in casa, che si nascondono in sezioni ormai chiuse della miniera, spesso con il beneplacito o l’impotenza dei lavoranti legittimi, per accumulare piccole ma significative quantità del desiderabile pegno di opulenza creato dalla natura. Al fine di condurlo a distanza di settimane o mesi, a patto che riescano a sopravvivere ai gas venefici e il costante rischio d’incendi, nelle spietate grinfie dei loro mandanti e padroni. Mentre l’opera di scavo inarrestabile continua, all’inseguimento di un tesoro spesso misurabile in pochi centimetri di giacimento, la coda ormai distante delle antiche sale di una mitica Eldorado africana…

L’anguilla col becco d’anatra che ha più vertebre di una balena

Orribile è l’aspetto della tipica creatura che riemerge, quando i pescatori con la rete a strascico sbagliando le misure, prendono di mira quegli abissi inesplorati che precorrono in maniera biodinamica, nell’ideale progressione dell’oceano, gli affollati e più desiderati branchi dei visitatori della superficie. Sotto il pelo e dietro il muro, metaforico, d’oscurità che interferisce con la percezione sensoriali delle cose, almeno fino a quando tali esseri non compaiono sul ponte della nave, innanzi all’occhio spalancato, e inorridito, degli esseri umani. Ma sono a presentarvi pure il caso, statisticamente alquanto raro, che quei pesci si presentino con un profilo differente: strano, certo, ma capace di suscitare quell’innato senso di curiosità che è per certi versi l’antidoto, e portale contrapposto, alle visioni dell’inferno in Terra che appartengono alle rane pescatrici con la faccia gonfia e zannuta. Puoi toccarla, accarezzarla, giungere persino a parlargli (e lei sembrerà rispondere, con le fauci lievemente aperte che completano il profilo ultramondnano) Nemichthys larseni, o scolopaceus, queste le varianti più spesso incontrate, dell’anguilla che in gergo marinaresco prende il nome di “becco” “d’anatra” o per gli anglofoni di “snipe” il genere d’uccello che in Italia siamo soliti identificare con la scolopacide, anche detta beccaccia comune. Placido e armonioso essere, particolarmente quando danza per attrarre il verme con il battere dei grossi piedi tridattili, le cui somiglianze con tale versione sottomarina finiscono piuttosto presto, quando si prende nota dell’estendersi di tale creatura fino a 150-160 cm, con una larghezza comparabile in diversi punti a quella di una matita. Dimostrandosi l’essenza, in altri termini, dell’essere più lungo in proporzione alla larghezza di qualsiasi altro animale terrestre, frutto delle situazioni ambientali piuttosto estreme della zona batipelagica che è solito chiamare casa propria, tra i 300 e 600 metri di profondità. Con fino a 750 ossicini e quasi altrettante spine dorsali (record assoluto nel regno animale) ad ulteriore chiarimento di quel record anatomico assolutamente privo di concorrenti. Per un pesce che, spostandosi in modo passivo grazie alle correnti oceaniche, lascia soltanto la sua lunga bocca semi-aperta contando sulle centinaia di minuscoli denti, sottili come capelli, per far impigliare in quantità sufficiente gli invisibili microrganismi di quel grande brodo vivente che è l’oceano, di cui entusiasticamente si nutre. Senza dover fare troppo affidamento predatorio sui suoi occhi sovradimensionati, comunque ragionevolmente inutili alle oscure profondità ove mette in pratica la sua particolare scuola di sopravvivenza. Finché l’incidente involontario di un pescatore, teso a guadagnarsi un ragionevole profitto, non finisce per portarla in superficie dove in breve tempo, inevitabilmente, muore.

É l’effetto del massiccio differenziale di pressione, questo, che impedisce all’ideale sirenetta dell’oceano di fare ritorno ai palazzi della propria gioventù, una volta che ha sperimentato sia pur attraverso un velo d’acqua lo sguardo indagatore della scienza. Così abbandona la scintilla che riusciva a farne ciò che era; nella riconferma del processo, tristemente oceanico, che tutt’ora c’impedisce di conoscere realmente a fondo le abitudini di simili misteriose creature…