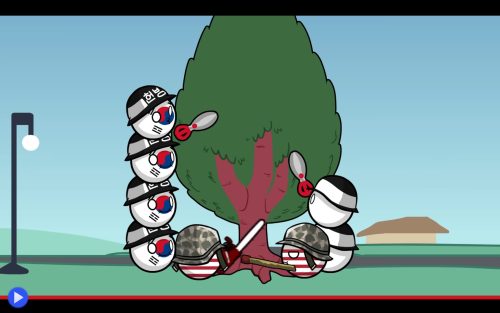

Gli antichi culti druidici parlavano estensivamente di luoghi di convergenza mistica, punti dove l’energia del mondo si trovava concentrata dai flussi del vento e le correnti sotterranee dei continenti. Visioni difficili da confermare tramite l’applicazione del metodo scientifico, poiché il percorso dei fenomeni agisce normalmente in modo graduale, senza punti netti di trasformazione dove possa emergere una distinzione palese. Non così quando si sceglie di approcciarsi, con lo stesso fine, ai processi spesse volte ricorrenti della Storia umana. Un ambito in cui scelte arbitrarie o preferenze, dettate dall’inclinazione variabilmente razionale delle more sociali o inclinazioni dei potenti, tende a disegnare zone di riferimento con paragonabili connotazioni intrinseche. Vuole quivi la casualità del fato, almeno in un celebre frangente, che un alto albero fosse cresciuto parimenti, diventando momentaneamente il simbolo sacrale di un intero popolo. Per lo meno, nella mente scriteriata di coloro che si ersero a difenderlo contro le forze di un acerrimo avversario.

Non una vecchia quercia, un antico castagno o un ancestrale cipresso, bensì un pioppo la cui vita media tende ad aggirarsi tra i 100-120 anni, raramente sufficienti a diventare antonomasia di chicchessia. A meno dell’effetto di circostanze o parametri particolari, come una collocazione che potremmo definire strategica a dir poco. E per la quale due soldati americani avrebbero, in quello che potremmo definire come uno dei momenti più pericolosi nella storia dei rapporti tra Oriente ed Occidente, finito purtroppo per perdere la vita. Era l’estate del 1976 e le truppe congiunte di Stati Uniti e la dittatura militare della Repubblica di Corea, istituita al di sotto del 38° parallelo a seguito del golpe di Park Chung-hee, trovandosi di stanza presso l’Area di Sicurezza Congiunta in corrispondenza del villaggio militarizzato di Panmunjom, dovevano fare i conti con l’insorgere di un imprevisto problema: le alte fronde verdeggianti di un Populus suaveolens, tipico albero di provenienza mongola o giapponese, ormai da tempo immemore perfettamente naturalizzato nel clima della principale penisola d’Oriente. Fin qui tutto normale dunque, se non che il destino avesse decretato che simili foglie, facendo ciò che gli riusciva meglio, ostruissero sensibilmente la visuale sul cosiddetto Ponte di Non Ritorno, l’infrastruttura utilizzata per i saltuari scambi di prigionieri con l’altra parte o al fine di raggiungere il complesso per le inconcludenti conferenze pacificatrici o disquisizioni sul perimetro dei rispettivi confini. Dopo un primo tentativo conciliatorio di discuterne coi supervisori dell’altra parte, al che i Norcoreani avevano risposto che l’arbusto in questione era stato piantato personalmente dal loro sacro leader Kim Il Sung, fu dunque decretata la necessità d’intervenire nell’unico modo possibile, sebbene tramite un approccio che a posteriori non sarebbe inappropriato definire alquanto precipitoso: la potatura. Ciò costituì il tragico antefatto di una serie di sfortunati eventi…

Narrano i diretti resoconti, oggi formalmente registrati negli annali della storia, di come un contingente di civili attrezzati con asce ed altri attrezzi di taglio fossero dunque stati posti sotto la supervisione del capitano americano Arthur Bonifas, la sua controparte sud-coreana Kim e il tenente Mark Barrett, seguiti per sicurezza da un gruppo di 11 soldati con l’unico armamento di alcune piccozze contenute all’interno di un singolo camion M35. Con l’obiettivo nominale di sfrondare unicamente l’offensivo arbusto, sebbene ciò s’inserisse al culmine di una lunga serie di conflitti e provocazioni da entrambe le parti, con episodi intimidatori subìti a più riprese dai soldati di pattuglia e l’abitudine a inoltrarsi nella zona franca sempre pronti a far valere le proprie ragioni anche a discapito di alcun tipo d’intento conciliatorio. Era una linea sottile in altri termini, quella consapevolmente attraversata in quel fatidico 18 agosto, sebbene ci fossero valide ragioni per pensare che la mansione sarebbe stata portata a termine senza conseguenze gravi. Ciò salvo imprevisti ed invero, il peggiore tra quelli possibili ebbe in effetti modo di palesarsi: uno scherzo del destino volle infatti che di turno dall’altro lato della barricata, quel giorno ci fosse niente meno che il tenente nordcoreano Pak Cheol, già soprannominato dagli americani come il “Bulldog” per il suo comportamento inflessibile ed a più riprese indisponente, perfettamente utile ad attirare l’ostilità dell’intera Zona di Sicurezza Congiunta. Allorché seguito da un suo agguerrito plotone di 15 soldati, egli si avvicinò alle operazioni intimando immediatamente ai boscaioli di fermarsi. Ma l’americano Bonifas, scegliendo di non farsi intimidire e sottovalutando la risolutezza del militare, si voltò altezzosamente dall’altra parte. La scena ebbe modo di ripetersi due volte, finché il tenente della DPRK, percependo nel peggiore dei modi possibili l’oltraggio subìto, si tolse l’orologio, lo mise nel taschino e diede l’ordine a suo sottoposti di aggredire l’americano. Ciò che segue fu un’escalation di violenza: sottratte le asce agli addetti al taglio, i coreani in superiorità numerica procedettero al pestaggio sistematico di ogni singola persona proveniente dal confine. È possibile che l’intenzione fosse di ferire e non uccidere? Possibilmente. Ma la situazione sfuggì presto di mano, portando al ferimento letale dello stesso Bonifas, mentre Barret, saltato giù dal ponte nel disperato tentativo di salvarsi la vita, venne in seguito finito dagli sgherri al seguito dello spietato persecutore.

Due militari statunitensi avevano dunque perso la vita, portando a quella che potremmo facilmente definire come la crisi diplomatica maggiore dai tempi dell’Armistizio del 1953. Kim Il Sung fece dunque promulgare una dichiarazione formale in cui affermava che le proprie truppe avevano subìto una provocazione, addossando prevedibilmente la colpa sugli americani. Questi ultimi, di loro conto, iniziarono a pianificare una riposta drammaticamente risolutiva, forse la più insolita e bizzarra operazione mai condotta su larga scala dall’Esercito Americano. Il fatto che il suo nome in codice fosse “Paul Bunyan” da quello del celebre gigante folkloristico ed eroe popolare, boscaiolo distruttore d’intere foreste e bevitore di laghi, potrebbe costituire un significativo indizio in materia…

Dopo un breve briefing nella Casa Bianca, in cui il Presidente Ford parlò coi propri consiglieri sul metodo opportuno per manifestare una dimostrazione di forza a severo beneficio della Corea del Nord, venne dunque progettata la più dispendiosa e scenografica demolizione totale di un albero mai praticata nel corso della storia umana. Un convoglio di 23 veicoli con 813 uomini sarebbe entrato nella Zona di Sicurezza, con numerosi membri attrezzati di seghe elettriche ed altri simili implementi, oltre al supporto militare adeguato necessario a portare a termine la loro distruttiva mansione. Contingente, quest’ultimo, inclusivo di 20 elicotteri di supporto, 7 elicotteri Cobra da combattimento ed una quantità imprecisata tra bombardieri B-52 e caccia F4 Phantom. La stessa portaerei USS Midway, spostata strategicamente, avrebbe preso posto lungo la costa, mentre immediatamente dietro il confine furono collocati numerosi mezzi di artiglieria pronti a far fuoco in caso di necessità.

Fu la mattina del 23 agosto 1976, ergo, che il gruppo ampiamente superiore alla forza lavoro di un battaglione raggiunse l’ombra del pioppo, iniziando laboriosamente ad accanirsi sul suo tronco e malcapitati rami. L’albero venne fatto letteralmente a pezzi, dando sfogo ai lunghi anni d’intolleranza reciproca, mentre si narra di soldati che rimasero ansiosamente in disparte, nell’attesa di una scintilla che avrebbe potuto facilmente dare origine alla sempre temuta riapertura delle ostilità. I sudcoreani imprudentemente coinvolti, in particolare, fecero l’esatto opposto, tirando fuori dei fucili nascosti per minacciare le guardie dall’altro lato del ponte, mentre alcuni di loro, con mine Claymore legate al proprio petto, li incalzavano a caricarli in una sorta di epico suicidio collettivo. Cionondimeno e per fortuna, questo non avvenne. Dal legno riportato alla base, sarebbero stati costruiti svariati trofei, tra cui il bastone del comando (swagger stick) utilizzato orgogliosamente a partire da quel giorno dal generale americano William J. Livsey, comandante della Terza Divisione in Corea. Kim Il Sung, dalla sua residenza di Pyongyang, pubblicò una seconda dichiarazione, in cui esortava ambo le parti a mantenere un più elevato grado di tolleranza. Non erano scuse, né un’effettiva ammissione di colpa, ma restava quanto di più prossimo fosse mai stato pronunciato in tal senso, sia prima che dopo quel fatidico momento.

Nella distesa desolata della cosiddetta zona demilitarizzata, paradossalmente ancora oggi uno dei luoghi più pericolosi della Terra, il ceppo mutilato ed annerito restò ad ergersi a durevole memoria degli eventi trascorsi. Neppure l’intervento di Demetra o Diana, a quel punto, avrebbe mai potuto resuscitarlo. Per irrimediabile e arbitraria punizione da parte di coloro che potevano soltanto in parte comprendere le sue ragioni. Ed a cui non era mai importato, consapevolmente, attribuire un’anima o diritti a colui che fosse incapace di far valere le proprie ragioni.