Nel capitolo 89 del secondo libro della Naturalis Historia, Plinio il Vecchio scriveva testualmente: “Insula in mari repente exorta est, ex profundo mari, cum magna fragore et fumus et lapides iactarentur.” Era il primo secolo d.C. Visione onirica di un tempo irraggiungibile, realizzazione mistica del volere di divinità marine? Oppure un effettivo fenomeno da registrare negli annali, destinato a creare un lascito effettivo nella memoria storica del popolo siciliano? Trascorsero ben 10 secoli affinché di nuovo, tra gli scritti coévi, si potesse individuare una seconda traccia della misteriosa terra emersa priva di un nome. Quando il cronista itinerante di origini curde Ali Ibn al-Athir menzionò di nuovo l’Insula Ignis nel suo al-Kāmil fit-Tārīkh (“La Storia Completa”) come una landa emersa dalle fiamme, che prestò sparì di nuovo tra i flutti salmastri della superficie marina. Tralasciando ulteriori avvistamenti saltuari all’inizio dell’epoca moderna, da parte di marinai di passaggio nel canale della Sicilia che comunque non riportarono su alcun tipo di mappa dettagliata l’estensione del fenomeno, l’estemporanea evocazione da parte della geologia sommersa non si palesò di nuovo fino a quello che, ad oggi, rimane uno dei primi e più feroci conflitti tra uno stato della penisola italiana e le grandi potenze imperialiste europee. Episodio in grado di costituire, per il suo svolgimento singolare, una lampante metafora della futilità di perseguire nuovi territori ad ogni costo, anche in assenza di reali basi pratiche o necessità esistenziali.

Siamo verso la fine di giugno del 1831 allora quando, tra le coste agrigentine e gli scogli di Pantelleria si verificò un improvviso sommovimento tellurico, tutt’altro che raro in quel particolare territorio di riferimento. Di lì a poco i marinai e pescatori che si trovarono a gettare l’ancora lungo le coste dell’intera regione riportarono a terra l’impressione di aver visto, lontano all’orizzonte, altissime colonne di fumo e pietra pomice che galleggiava sulle acque, in quantità che ben pochi di loro avevano precedentemente sperimentato nel corso dei loro viaggi. Un intero tratto di mare, in base alle cronache del tempo, sembrava inoltre ribollire, quasi al prepararsi di una spietata vendetta da parte dell’antico dio Nettuno. La cui creazione pratica, configurata come un doppio promontorio con in mezzo una pianura rocciosa dall’estensione complessiva di 4 Km quadrati, sarebbe stata finalmente circumnavigata, il 7 luglio di quell’anno, e descritta nel diario di bordo della nave Gustavo guidata dal capitano Francesco Trifiletti, un vascello da guerra borbonico appartenente alla flotta del Regno delle Due Sicilie. Il cui sovrano illuminato Ferdinando II, ricevendo la notizia inaspettata, ordinò subito di effettuare studi scientifici sullo strano fenomeno ed includerlo in termini approfonditi nella cronistoria dedicata alla posterità del suo governo. Tra i primi personaggi del mondo accademico epoca coinvolti, il docente di geologia berlinese Friedrich Hoffman, che si trovava in quel momento in Sicilia, il professor Carlo Gemmellaro ed il fisico al servizio del governo, Domenico Scinà. Ciò che il sovrano non ebbe la presenza o possibilità di fare, tuttavia, fu presidiare il nuovo territorio con truppe militari o di marina in pianta stabile, almeno fino all’incombente, infinitesimale ma pur sempre significativo assestamento nella distribuzione dei territori sui confini europei. Giacché in base alla legge degli uomini fin dall’epoca degli Antichi Romani, una Insula in mari nata rappresentava una criticità in materia di competenze amministrative dall’elevato grado d’incertezza. Essendo fondamentalmente l’unico appannaggio di colui, o coloro, che avessero l’ardire di piantarvi sopra un presidio di natura pienamente identificabile e acclarata…

Potendo d’altra parte associare oggi il singolare episodio storico, grazie all’applicazione retroattiva delle nostre conoscenze scientifiche, alle attività ricorrenti del complesso vulcanico sommerso Empedocle, situato nei cosiddetti “Campi Flegrei del Mar della Sicilia”, non avremmo avuto grossi dubbi sull’argomento: ogni contenzioso suscitato in quel frangente aveva ben poche ragioni d’esistenza. Giacché nessuno, indipendentemente da quanto fosse forte la sua volontà, avrebbe potuto trattenere l’isola dal ritornare a inabissarsi nel giro di poche settimane o mesi. Il che non sembrò rappresentare in alcun modo il punto di vista del capitano Humphrey Fleming Jenhouse, alla guida del potente cutter britannico Hind, che comprendendo al volo la situazione ebbe la prontezza di fare quanto era stato tralasciato dallo scopritore siciliano Trifiletti: rivendicare il possesso dell’isola a beneficio del suo sovrano, Guglielmo IV di Hannover. Così nel modo fatto da tanti dei suoi colleghi nei cosiddetti territori d’Oltremare in ogni angolo del mondo, piantò l’Union Jack nel giorno 24 agosto oltre le brulle coste del promontorio, provvedendo a dichiararlo parte del più vasto Impero mai creato dall’uomo con il nome di “Isola Graham”, in onore del politico del Cumberland e suo benefattore, Sir James Robert George Graham (1792 – 1861). Entro la la fine di quell’estate infuocata, dunque, i Borboni rivendicarono di contro il doppio promontorio situato purtroppo in acque internazionali con il nome di Isola Ferdinandea, iniziando a redigere formali proteste contro gli inglesi. Tuttavia entro il 26 settembre il sopruso percepito venne ulteriormente sovrascritto dall’arrivo di un capitano francese. Jean La Pierre con la sua corvetta La Fleche, accompagnato da una squadra di geologhi profondamente interessati a documentare l’epocale fenomeno, senza premurarsi in alcun modo di chiedere il permesso al re siciliano. Avendo dunque l’immediata premura di battezzare nuovamente l’isola come Iulia, in riferimento al mese di luglio della sua emersione, essi riportarono nei propri studi una composizione primaria in pietra vulcanica di tefrite, un materiale roccioso incline all’erosione che già aveva, in effetti, iniziato a franare in diversi punti. Ciò non diminuì d’altronde in alcun modo l’oltraggio percepito da Ferdinando II, il quale nel frattempo aveva fatto pattugliare le acque antistanti dalla corvetta bombardiera dal nome stranamente opportuno di Etna, con al comando Antonio Ferraro e i geologi Gemellaro ed Orioli. Vascello che tuttavia non ebbe mai, per fortuna, un pretesto ne valida occasione di far valere la forza dei suoi cannoni.

Trascorse dunque un mese, quindi due, mentre gli studi scientifici contrapposti pubblicati da Francia e Italia continuavano a suscitare interesse nell’intero mondo accademico dell’emisfero Occidentale. Quando finalmente, sotto l’occhio incredulo dei naviganti, quanto era stato previsto iniziò immancabilmente a verificarsi: il 7 novembre il capitano inglese Walker riportava di una riduzione significativa della landa visibile, dai quattro chilometri originari ad appena 400 metri abbondanti. Ma il processo di scomparsa ed inabissamento subì a quel punto una rapida accelerazione, con il capitano italiano Alotta che già il giorno successivo riportava l’impossibilità sostanziale di avvistare l’isola Ferdinandea in alcuna forma visibile al di sopra della superficie marina.

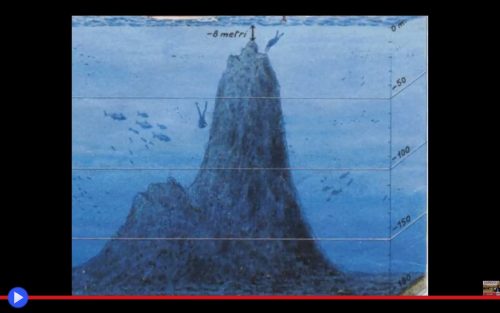

Quello che da quel giorno, per una ragione o per l’altra, venne riportato nella mappe internazionali con il nome di banco (sommerso) di Graham diventò dunque progressivamente un sito d’interesse per studi scientifici ed immersioni. Più volte squadre di escursionisti, prevalentemente di nazionalità italiana, riportarono di strane ebollizioni durante i periodi di attività sismica, suscitando ogni volta il sospetto che l’isola potesse trovarsi prossima ad un’auspicabile emersione. Di particolare rilievo, in tal senso, l’iniziativa condotta nel novembre dell’anno 2000, quando alla presenza di Carlo, Duca di Castro, un discendente diretto di Ferdinando II, venne organizzata una formale cerimonia per dichiarare l’appartenenza del sito al popolo della Sicilia, culminante nella deposizione di una placca marmorea di 150 Kg agli 8 metri di profondità del promontorio marino. Entro sei mesi, tuttavia, il monumentale oggetto sarebbe stato ritrovato frantumato in 12 pezzi, forse per l’urto accidentale di un’ancora navale. Oppure, come sospettarono alcuni, per l’azione vandalica di un agguerrito sostenitore della vecchia ambizione territoriale inglese.

Possibilità sempre presente per via del sentimento che più di ogni altro domina i gesti ed il comportamento dei moderni. L’avidità, che altro? E in considerazione della morale potenzialmente riportata in superficie da questo tipo di narrazione, capace di connotare la natura di un’inusitata profezia. Poiché l’isola scomparsa, immantinente, potrebbe tornare di nuovo a palesarsi soltanto nel seguente caso: quando ce lo saremo meritato. Ed è forse proprio questo che continua ad alimentare il senso dell’oceanica insoddisfazione, un mare magmatico d’incontenibile malinconia esistenziale. Che lo stesso filosofo greco Empedocle, vissuto nel V secolo a.C, cercò di contrastare gettandosi nell’Etna, dimostrando in questo modo di essere il prodotto dei quattro elementi fondamentali. Soltanto per venire risputato in mezzo al Mar Mediterraneo, diventando in questo modo l’immortale esempio prototipico di quanto nessuno, per oltre un millennio a venire, avrebbe mai trovato il modo di giustificare.