Semplificazione ereditata dalle antiche usanze è l’atto di descrivere lo spazio sovrastante al nostro mondo come “volta” o “arco” celeste, laddove l’atmosfera che ha lo scopo di proteggerci dal vuoto cosmico ha piuttosto le caratteristiche oggettive di una sfera. Costituita dagli strati sovrapposti di sostanze gassose ed un campo magnetico non del tutto permeabile alla radiazioni, condizione necessaria all’insorgenza e prosperità della vita per come la conosciamo. Basta rivolgere lo sguardo verso l’alto, d’altro canto, per capire in quale modo le metafore imperfette possano essersi concretizzate nello spazio ideale della mente delle persone. Giacché una prospettiva naturalmente incompleta è quella che si offre allo sguardo dei costruttori. Che nel tentativo di tradurla in modo comprensibile, ricorsero a concetti architettonici che potenzialmente fossero capaci di replicare. Prendiamo, per esempio, una cupola. Strumento che racchiude o protegge. Scudo nei confronti dei fattori sussistenti, come la pioggia, il vento o il gelo. Una membrana in grado di dividere l’esterno dall’interno. Donando a quest’ultimo la capacità di esistere in maniera indipendente dai fattori contestuali di appartenenza. E giungendo a posizionare un’intera foresta tropicale, ad esempio, nell’ambiente alquanto freddo e relativamente umido di una miniera di caolino dismessa sui confini della Cornovaglia.

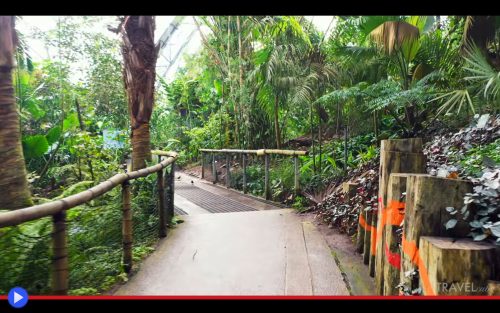

15.600 metri quadri totalmente sigillati come nelle astronavi teorizzate dallo scrittore di fantascienza britannico Stephen Baxter dunque, il progetto Eden costituisce la fetta presa in prestito ed attentamente tutelata di uno degli ambienti maggiormente distintivi del nostro inconfondibile pianeta. Ciò che nasce, cresce e si rinnova rigoglioso in lande prossime alla linea equatoriale, qui tradotte in una serie di parametri del tutto sotto controllo grazie alla regolazione dei sistemi tecnologici di pompaggio e condizionamento dell’aria. In cupole geodetiche, del tipo spesso utilizzato per le serre di maggiori dimensioni. In due gruppi reciprocamente interconnessi di quattro e due, di cui il secondo e più piccolo (“appena” 6.500 mq) risulta di suo conto dedicato all’ambiente vegetale del bacino del Mediterraneo, polo forse meno esotico proprio perché conosciuto in prima persona da una maggior percentuale di abitanti della parte Nord del mondo. Sebbene qui lo scopo di riuscire a conquistare il pubblico venga servito da numerosi fattori collaterali, tra cui i cartelli informativi, le passerelle panoramiche, le guide turistiche ed i narratori per i visitatori più giovani. In quella che riesce a profilarsi come un tipo raro di attrazione turistica, un polo dei divertimenti al tempo stesso scientificamente utile e culturalmente edificante. Nato, come altri luoghi simili nel territorio insulare del Regno Unito, grazie ai fondi elargiti dallo stato per l’impegno a promuovere i contributi e la capacità di quel paese al concludersi del secondo millennio. Soprattutto grazie al contributo creativo e la capacità di visione posseduta da un paio di figure chiave…

L’attuale direttore nonché portavoce dell’Eden Project, l’inglese di origini olandesi Tim Smit costituisce il tipo di figura professionale eclettica ed al tempo stesso fermamente convinta delle proprie idee, al punto da aver complicato occasionalmente in passato il rapporto con il pubblico e le istituzioni di riferimento. A partire da quando negli anni ’80, come produttore discografico di già consolidato successo, decise d’interessarsi alla conservazione naturale ed il rinnovamento dei Giardini di Heligan, antico orto botanico situato nei possedimenti della facoltosa famiglia cornovagliese dei Tremayne. Finché in seguito al sopraggiungere della decade successiva, nel corso di una storica serata in un pub con l’amico architetto Jonathan Ball, i due non si trovarono a discutere del tragico sfruttamento del pianeta causa l’estrazione insostenibile delle risorse necessarie alla moderna civilizzazione, citando il caso specifico del profondo scavo lungamente dismesso di una miniera situata nei dintorni del comune di St Blazey sulla costa meridionale della Gran Bretagna. Dal che sorse l’occasione di elaborare, a quanto si narra tramite i proverbiali “disegni sui tovaglioli” l’edificazione di un complesso imponente, configurato in forma di cupole proprio perché si trattava della forma meglio adattabile ad un fondo terreno dalla configurazione tanto ineguale. Meri sogni della pipa o cognizioni irrealizzabili, senza le giuste conoscenze a cui appellarsi. Se non che i due misero in campo le non trascurabili risorse di cui disponevano al fine di promuovere l’idea nei giusti circoli, fino all’ottenimento di fondi statali da una lotteria per circa 80 milioni di sterline, messi a frutto entro il 1998 nella costruzione delle fondamenta in cemento che avrebbero sorretto una delle più ambiziose cattedrali dei nostri giorni. Proseguendo grazie al coinvolgimento dello studio architettonico Grimshaw & Partners, il sito avrebbe dunque iniziato a prendere forma l’anno successivo con l’erezione delle strutture geodetiche in acciaio zincato, suddivise in esagoni di varie dimensioni entro cui sarebbe stato tesa la copertura in materiale plastico trasparente ETFE, così da lasciar entrare la luce necessaria alle biosfere interne continuando a tenere fuori il vento gelido proveniente dai mari del settentrione europeo. Con una costruzione destinata a proseguire fino all’anno di inaugurazione 2001, non scevra di problemi dovuti prevalentemente a periodi di pioggia molto intensa ed il conseguente allegamento della depressione mineraria, l’ambiziosa attrazione avrebbe dunque finito per andare ben oltre il budget accantonato in origine, con un costo complessivo stimato attorno ai 133-140 milioni di sterline. Significative aggiunte, nella decade successiva, il palcoscenico per i concerti, il giardino all’aperto e la struttura parametrica del Core (Nucleo) un museo/centro didattico con la forma approssimativa di un girasole entro cui trova posto la scultura in granito del Seme di Peter Randall-Page, colossale uovo di granito bitorzoluto del peso approssimativo di 70 tonnellate.

“L’Inghilterra è un paese dove gli imprenditori hanno vita difficile” affermava famosamente Smit “Poiché il rischio d’impresa si trova concettualmente all’opposto della prudenza che costituisce una componente fondamentale della nostra cultura. E quando hanno successo, finiscono per essere odiati.” Non propriamente un punto di vista conciliatorio, che avrebbe possibilmente contribuito a divergenze d’opinione con il co-fondatore Ball, il quale allontanato dal consiglio di amministrazione aziendale avrebbe in seguito fatto causa alla compagnia. Ancorché lo stato economico attuale dell’Eden Project risulti forse meno roseo rispetto ai miliardi di sterline incassati nel corso dei primi anni successivi all’inaugurazione, con la recente notizia del licenziamento di 75 membri del personale a partire da gennaio del 2025 nell’ottica di un rientro nelle spese di gestione in proporzione ai biglietti d’ingresso venduti.

Piccoli e in un certo senso inevitabili contrattempi, per quello che potrebbe costituire uno sguardo attentamente calibrato su possibili modelli futuri atti a conservare il prezioso patrimonio biologico del nostro minacciato ambiente di appartenenza. Con nuovi ed ambiziosi complessi di cupole dedicati alla conservazione botanica creati grazie alla visione dello stesso Tim Smit, attualmente previsti a Morecambe nel Lancashire, Dundee in Scozia e persino Cina e Nuova Zelanda. Un capitolo ulteriore del nostro rapporto privilegiato con la natura. Che può permetterci di costruire oltre che distruggere. Sebbene ciò risulti inerentemente più dispendioso, soprattutto quando comparato al ritorno dell’investimento nel consumo e metabolizzazione sistematica delle risorse fin troppo esposte alla cupidigia intrinseca della società vigente.